小人書,大境界

——四川美術學院連環畫創作探索

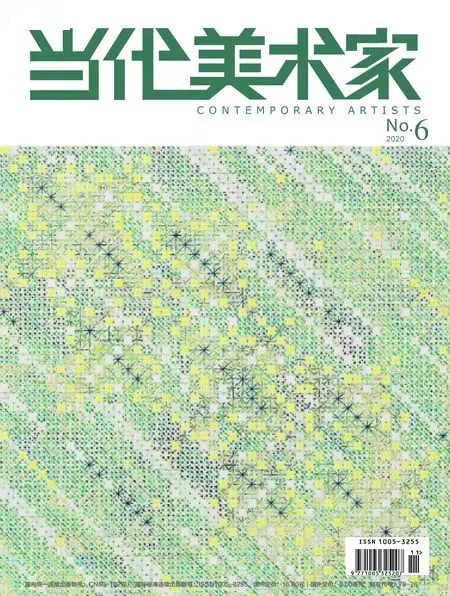

陳剛 Chen Gang

“與歷史同行:四川美術學院建校80周年(1940—2020)”·第一單元“小人書·大境界”專題參展作品

1昔日血淚繪畫:李文信、雷榮厚、賴深如、米立權連環畫北京、上海、四川等出版社分別出版發行1965年4月

2西雙版納的故事改編:劉治貴、白德松繪畫:白德松連環畫四川人民出版社和人民美術出版社共同出版發行1978年2月

3熊家婆編繪:江敉連環畫四川人民出版社出版發行1978年12月

4雪雁原著:保羅·加利科繪畫:何多苓連環畫吉林美術出版社出版發行1984年5月

連環畫,又稱“小人書”,通常由連續的畫面組成,或講述一個故事,或敘述一個事件,是一種以人物為主體,以圖為主、圖文結合、通俗易懂的讀物。又因其開本小,畫面中表現的人物小,被稱為“小人書”,也是數代人童年的集體記憶。

在四川美術學院學統脈絡和譜系的建立中,連環畫是重要的一脈,許多藝術家都參與了連環畫創作,如李少言、呂琳、江敉、白德松、尹瓊、羅中立、何多苓等,類型也涵蓋了木刻連環畫、線描連環畫、素描連環畫、水彩連環畫等。與其他藝術種類不同,連環畫因具有更強的敘事性、連續性、通俗性等特點,在教育與傳播等方面發揮了重要作用,因此,其創作特點隨歷史的發展、時代的變遷而有不同。

抗戰時期的輿論宣傳

1931年日本發動侵華戰爭,中國人民開始了長達14年的抗日戰爭。此時期,為呼吁民眾覺醒,組成抗日統一戰線,宣傳抗日救國,許多藝術家用手中的畫筆和刻刀作為武器,創作了一批有影響力的抗戰題材連環畫,四川美術學院比較有代表性的抗戰連環畫有李少言的《八路軍一二〇師在華北》、呂琳的《紀利子》等,均是木刻組畫。

《八路軍一二〇師在華北》結構龐大,原作共42幅,生動而真實地再現了八路軍一二〇師浴血奮戰的場景。此時期,李少言在八路軍一二〇師司令部給賀龍司令員和關向應政治委員當秘書,許多場景都是他的親身經歷,這些取自現實題材的連環畫激奮人心,也成為記錄抗戰時期珍貴的文獻資料。《地雷戰》是李少言的另一木刻組畫,表現了戰區軍民為驅逐日軍,齊心協力開展全民性地雷戰的場景,形象再現了被抵制的日軍窘境。

呂琳的《紀利子》是一組16幅作品組成的木刻連環畫,描述的是給地主家干活的紀利子一家整日受到鞭打和呵斥,忍饑挨餓,在一次打擊蔣匪的戰斗中,紀利子想起了自己被地主打壓的悲慘生活與經歷,于是奮不顧身地加入到革命斗爭中。連環畫《紀利子》畫面(形式)語言簡潔,對比強烈,表現力強。呂琳的木刻作品吸取中國傳統木刻的語言,講究平面布局,在造型和構圖上更加自由。

李少言和呂琳的抗戰木刻連環畫作品內容貼近生活,真實自然,奠定了連環畫創作的現實性基礎。在表現中國人民百折不撓的斗爭精神的同時,還鼓舞了革命根據地的戰斗熱情,激勵了更多的人民群眾加入到抗日的隊伍中,在輿論宣傳方面發揮著重要作用。

新中國初期的政治宣傳

20世紀40年代,除了抗戰題材的連環畫,在青少兒讀物方面,四川美術學院也取得了不錯的成果,比較有代表性的是漫畫家汪子美1944年出版的連環畫《兒童叢書兩冊》。進入50年代,四川美術學院在40年代的兒童讀物的基礎上繼續發展,漫畫家謝趣生的連環畫《小隊的友誼》就是此時期的優秀作品之一。

1949年后,連環畫創作更多的是同現實生活緊密聯系在一起,特別是在黨的政策、政治運動等方面,發揮著重要的宣傳和大眾教育功能,也迎來了第一個發展繁榮期。在上海解放初期關于連環畫的調查報告中顯示,僅在1950年,上海就出版了新連環畫600余種;每種印數至少2000冊,多者超過3萬冊,行銷總數達530余萬冊;題材涉及農民翻身、工人生活、戰斗故事、英雄模范、歷史故事、科學知識、衛生教育、兒童故事等。11951年5月,人民美術出版社開始出版《連環畫報》,目的是“為向廣大不識字的和識字不多的勞動群眾進行教育”(《人民日報》)。此時期,在藝術史上比較有代表性的如劉繼卣的《雞毛信》《東郭先生》、王叔暉的《西廂記》、賀友直的《山鄉巨變》等。

四川美術學院最具代表性的是大型連環畫《紅巖》,這部取材于同名文學作品的連環畫創作是一項巨大的工程,非一人之力能夠完成。杜顯清、白德松、尹瓊、杜詠樵、施肇祖、周琳、鐘在本、袁吉中等藝術家組成了創作小組,分冊創作,出版了《江姐》《小蘿卜頭》《獄中除奸》《獄中迎春》《挺進報》等,李少言還為《紅巖》創作了木刻版畫插圖。畫家們在創作過程中,最難點在于將整組作品維系在一種風貌之下,同時又體現出創作者們各自的藝術特質,還要讓每本連環畫在人物形象刻畫、情感表達、背景設置等方面的渲染與小說保持高度統一。這套《紅巖》連環畫就是這樣的作品,它凝聚著幾位畫家數十年前對人生和藝術追求的心血,用精彩的畫面、精良的印刷再現革命畫卷,給讀者帶來了沁人心脾的藝術感受,這是純文字藝術所不能比擬的。可以說《紅巖》連環畫將“紅巖”文學推廣到家喻戶曉的程度,當年全國各地不少觀眾通過這部連環畫作品首次了解到山城重慶的地域特色。

“文化大革命”后的生活敘事

“文化大革命”時期,連環畫的創作進入低谷期,以宣傳政治斗爭為題材的內容居多。“四人幫”被粉碎后,中國歷史進入新的時期,在藝術領域亦是如此。1978年盧新華的小說《傷痕》發表在《文匯報》上,1979年《連環畫報》第3期發表了陳宜明、劉宇廉、李斌創作的水墨連環畫《傷痕》,第8期又發表了陳宜明、劉宇廉、李斌根據同名小說《楓》改編的32幅作品組成的連環畫,連環畫創作很快迎來第二個繁榮期。四川美術學院的連環畫創作也形成了老中青三代同臺競技的熱鬧局面,此時期的連環畫具有強烈的生活氣息,與現實生活又緊密聯系在一起。

江敉的《熊家婆》取材于民間傳說,造型生動、幽默,其創作獨具風格,富有民族特色和生活氣息,有韻律感、抒情味和裝飾風。江敉是非常有名的版畫家、漫畫家,早年就創作過許多諷刺漫畫、連環畫和木刻版畫。批評家王林曾說過,江敉不同時期的創作有不同的特點,抗戰時期,江敉以雜文漫畫聞名上海,在上海新聞界發表過眾多的漫畫作品,是當時的一位斗士。在四川美術學院時期,江敉的連環畫創作是中國早期的卡通式連環畫非常重要的一個起點。在江敉后期的版畫創作,作為一個純粹又執著的藝術家,他一直到去世都沒有放下刻刀,其藝術風格自成一家。

白德松的連環畫帶有國畫線描和水墨特點,代表作有《野蜂出沒的山谷》《紅巖》《西雙版納的故事》《山月不知心里事》《熊貓的故事》等。《野蜂出沒的山谷》采用“鐵線描”,《西雙版納的故事》用工筆重彩畫成,《田間珍珠》全是寫意人物畫。白德松在作品中使用的線,可謂是種類豐富、變化入神、行云流水,這與其深厚國畫創作功力密不可分。20世紀80年代以后,白德松的連環畫和插圖創作已經不僅僅是敘述故事,而是對國畫藝術的不斷探索和展示。2

1984年,“傷痕美術”的代表藝術家何多苓根據美國作家保羅·加利科的小說創作的連環畫的《雪雁》在全國美展中獲得銀獎,引起畫壇熱烈反響。這件作品畫風憂郁,用筆歡暢流動,帶有強烈的抒情意味。雖然《雪雁》采用寫實手法,看似理性客觀,但畫家憑其高超的造型能力、逼真的寫實技巧、完美的色彩搭配以及某些電影手法的運用,多方面的組織融合,使其通過畫面的意境來表達出強烈的抒情效果。1986年,何多苓又根據契訶夫的同名小說創作了油畫連環畫《帶閣樓的房子》,借鑒了俄羅斯風景畫的畫法,畫面神秘,耐人尋味。

古代英雄系列也成為此時期連環畫創作的重點,如羅中立的《水滸故事》《三國故事》《智取生辰綱》等,姚渝永的《三顧茅廬》《七俠五義》等,張奇開、張春新合作的《李元霸全傳》,王以時的《雪夜上梁山》《斗殺西門慶》,龐茂琨的《程咬金全傳》等,故事典型情節的選取和表現手法更加成熟。此外還有長篇故事連環畫《玉嬌龍》系列(共12冊),也是這一時期的優秀創作之一。

20世紀80年代末90年代初,連環畫的市場大環境逐漸式微,吳松、李趙銘、劉智勇、周宗凱、陳榮、陳樹中等連環畫創作者依然執守這一方天地,他們的創作主題更加寬廣,藝術表達語言及形式更為豐富和多樣,《封神榜大迷宮》《三峽工程》《南京》《成都史話》等一批優秀的連環畫作品就是其中的代表。

連環畫因其開本和人物的表現形態小而被稱為“小人書”,但同時它又是一個以滿足人民精神需求為目的創作類型,對創作者的繪畫水平和對文學故事的領悟力等方面的要求都極高,創作者還受到政治宣傳、市場環境等諸多因素的約束。

說到連環畫的創作,趙文元曾將其比喻成電影拍攝,而創作者則像一位“導演”:“在連環畫創作中,畫家先得到文字腳本,然后開始構思創作。每一幅作品都是剪輯的分鏡頭,要靠自己的想象、平時的素材積累來進行創作。”由此可見,連環畫的創作是非常有難度的。

四川美術學院的連環畫創作歷來都是獨立的版塊,藝術家們在“小人書“這片“大天地”里施展繪畫才華,在自由、包容的氛圍中,形成了自身的語言特點和文脈傳承,展現出了功能宣傳、教育與敘事性、藝術性融合的大境界。

參展藝術家(按姓氏拼音首字母排序):

白德松、陳榮、陳樹中、鄧云寧、杜顯清、杜泳樵、馮星平、傅仲超、高小華、古月、韓德雅、何多苓、胡名、江敉、康寧、賴深如、雷榮厚、李犁、李少言、李彤、李文信、李趙名、劉智勇、羅中立、呂琳、米立權、龐茂琨、錢來忠、任兆祥、石美鼎、施肇祖、孫文光、譚紅、唐允明、汪子美、王果、王世貴、王以時、翁凱旋、吳松、謝趣生、楊涪林、姚渝永、尹瓊、袁吉中、袁奕賢、張春新、張奇開、鐘長清、周春芽、周良知、周璘、周渭淙、周宗凱

注釋:

1.《上海連環圖畫的出版情況及主要問題》,見《中華人民共和國出版史料》(1953),中國古籍出版社,1999年。見宛少軍:《20世紀中國連環畫研究》,廣西美術出版社,2012年2月第1版,第72頁。

2.“崇德尚藝·影響四川”名老美術家專訪系列(白德松篇),2016年。