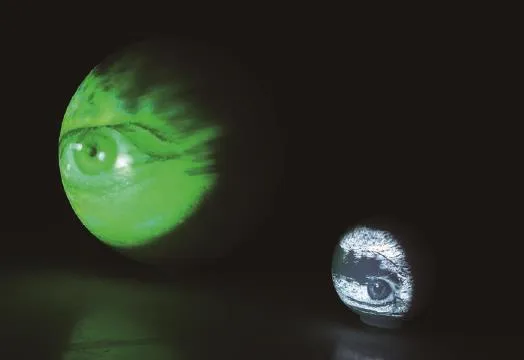

暗光

昊美術館 HOW Art Museum

暗光

2020年11月15日— 2021年4月5日

策展人:付了了

助理策展人:Zhanna Khromykh、王子遙

主辦:昊美術館

展覽地點:昊美術館(上海)

1“暗光”昊美術館展覽現場

2“暗光”昊美術館展覽現場

《當代美術家》(以下簡稱“當”):請問昊美術館策劃“暗光”這一主題的展覽的靈感起源,或契機是什么?

昊美術館(以下簡稱“昊”):“暗光”這個展覽主要還是策展團隊共同工作的結果。我們希望能在這個泛政治化和話語分裂的時刻,關注個體和共通的可能性。

當:您是以怎樣的邏輯將此次的參展作品組織、串聯起來的?

昊:展覽從結構上看可以有多種理解方式,因為它的觀看路徑不是一定的。策展團隊給出了其中一種理解的結構,是由空間和引文串聯的。第一個章節只有一件作品,就是在序廳展出的孫原和彭禹的作品《親愛的》,這件作品精彩地詮釋了權力、技術、個體的緊張關系,從而交代了展覽的背景。第二章節由第一展廳的6件作品構成,它們構筑了一系列由他者和處于幽暗之中的知覺所構成的邊際空間。第三章節由第二展廳的兩件作品[托尼·奧斯勒(Tony Oursler)《元素(六)》、娜布其《真實發生在事物具有合理性的瞬間嗎?》]和第三展廳的一件作品(澤拓《我做過嗎?》)構成,它們形成了一個在眼睛這一連接大腦處理圖像和記憶的器官的凝視下,形成的關于記憶、想象力和合理性的矩陣。第三章節由第三展廳的幾件和作者相關的作品構成:蔣志《空格之書》《黑東西》《字》、陶輝《南方戲劇史》羅拉 · 普魯沃(Laure Prouvost)《要茶嗎?》,這部分主要是針對尚不被書寫和認知的歷史及其作者的討論,同時也點明了暗光的一個潛藏脈絡:“暗光檔案”。最后一個章節也只有一件作品,就是楊福東的《夜將》,展覽在這里通過這件作品以提問結束,即:戰斗還是消失?是否能讓一個東西消失?

當:在流變的情境之中,“暗光”是否和相對于主流文化的“亞文化”產生了聯系?

昊:當某種文化被命名的時候也就意味著它進入了主流的視野,“暗光”可能更希望去討論還沒有被命名的東西,這種東西可能處在亞文化里,也可能在主流文化里,更有可能在還未被歸類的領域之中。

3“暗光”昊美術館展覽現場

4“暗光”昊美術館展覽現場

當:在您看來,“暗光”隱喻的“邊際空間”“不確定”與“明確”“清晰”之間是一種什么樣的關系?在展覽當中,“他者”和“邊際空間”本身就有些難以捕捉,對此您會產生顧慮嗎?

昊:邊際空間可以被理解為功能性不是很直接或者沒有功能性的空間,例如展覽中反復出現的過道、拐角、角落等。與它相對的是功能性空間,例如辦公室、商鋪、廁所等(當然這些空間里也有一些邊際空間)。功能性空間都是有明確的用途的,通常人們也知道去這些空間里應該干什么。而邊際空間不一樣,它沒有具體的指涉,人們通常也不是帶著明確的目的去那里,或者是說出現在這些地方的人本身就沒有明確的身份,處于這些空間的時候,人可能還會有放空或者迷失的感覺,這就是他者出現的空間和時間。

當:您是否會考慮平衡展覽的學術性與對觀眾的吸引力?

5“暗光”昊美術館展覽現場

昊:策展本身肯定是學術性的工作,但這并不意味著學術性的展覽不能打動觀眾。相比“吸引”我覺得“打動”或者“共鳴”可能更恰當。好的作品通常能同時觸及人的視覺、思維和心靈。

當:我們注意到,這次展覽當中參展的藝術家來自世界各地,比如日本、韓國、美國,法國以及國內各地,請問您選擇此次展覽合作藝術家時,主要是從哪些方面進行考量的?

昊:主要不是考慮地區,而是取決于作品是不是和展覽討論的問題發生關系。但是這些來自不同地區的藝術家的確也共同構成了展覽比較豐富的文化面向。值得注意的是很多藝術家本身就具備在不同文化中生活和工作的背景,他們的作品本身就展現了十分豐富的創作脈絡,例如梁慧圭就是生活和工作在首爾和柏林兩地的藝術家,她的作品體現了離散文化這個議題。

當:參展藝術家們的作品構成和呈現方式也是非常多樣化的。請問您在策展過程中是否遇到一些困難和挑戰?

昊:主要的困難是近期國外藝術家都不能來現場布展,而很多作品又是第一次在國內呈現。怎樣在藝術家不在現場的情況下完整地呈現和表達作品的意圖是比較大的挑戰,所以美術館團隊和藝術家都在布展上付出了很多時間和精力進行遠程的溝通。另一個挑戰是關于藝術家過往作品的研究和發現,這當然也是每一場展覽都需要處理的問題。