高職學前教育專業課程開發探究

——以學前兒童衛生與保育課程為例

姜艷秋

(盤錦職業技術學院,遼寧 盤錦 124000)

隨著社會的快速發展,崗位需求在變化,學情也在改變,課程必須跟上社會發展變化的步伐,大力發展課程改革。《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》提出“逐步實現專業設置與產業企業崗位需求對接,課程內容與職業標準對接,教學過程與生產過程對接”“堅持校企合作、工學結合,強化教學、學習、實訓相融合的教育教學活動[1]。

一、高職學前兒童衛生與保育課程現狀

(一)課程目標不明確

根據教育部2012年頒布的《高等職業學校專業教學標準(試行)》,對學前兒童衛生與保育課程的目標定位為:通過課程學習,幫助學生正確認識和理解幼兒衛生保育領域內存在的問題,提高學生從事幼兒衛生保育實際活動的專業素養和能力;使學生了解幼兒人體特點及生理特征的基礎上,學會對幼兒的健康和生長發育狀況進行檢測評價;學會對幼兒一日生活中的用餐、睡眠、盥洗、鍛煉等環節進行指導和管理;初步具備幼兒常見病的識別預防技能和幼兒意外傷害急救的基本技能;為幼兒園的保教工作奠定基礎[2]。

從該標準中看到,學前兒童衛生與保育課程重視學生的能力目標,重視學生一些基本技能的習得。教師的思維受到傳統《學前衛生學》學科體系的限制,教學設計一直沒有擺脫醫學傾向的影響,導致課程目標過大而實際效果不佳,衛生知識過多而實踐操作性較差的問題久而未決[3]。衛生保健技能要求較高,很多教師不能完成這樣的技能訓練,從而忽略能力目標。隨著時代的發展,人們對學生動手操作能力要求不斷提高,應該重視學生衛生保育技能的培養。

(二)課程內容需重新調整

課程內容需要重新調整,主要有三方面原因:第一,醫學在不斷發展,知識需不斷更新。例如,隨著科技的發展,手足口病的疫苗已經研制出,但是很多教材中卻沒有提到。隨著人們對醫學的認識,認為在降溫方面,物理降溫的作用非常小,我們只需要保證幼兒充足的休息即可等,很多內容需要教師重新調整。第二,學情不斷變化,應根據學生的特點選擇適合的課程內容。對于大部分90后的學生來說,他們更細化操作的課程內容。第三,職業教育的發展方向進一步明確。隨著人們對職業教育的認識,越來越重視崗位與專業的對接,課程的內容應與幼兒園實際工作進行相應的調整。

(三)課堂教學方法單一

課堂教學方法主要采用講授法和案例分析法,這樣的教學方法沒有更好體現“做中學”,學生在采用多種教學方法、多種感官參與的情況下,學習的效果較好。所以,應該改變課堂上單一的教學方法,注重學生在操作中學習,在練習中成長。

二、學前兒童衛生與保育課程開發的原則

(一)以學生為主體的原則

無論是課程內容還是課程方法的選擇都要根據學生的特點來進行,以學生為主體。課程的對象是學生,教師要綜合評定學生的理解能力、學科儲備等,對每次課程的內容進行重難點的分配。例如教師可以在課程開始之前發布一些測試或者討論,了解學生的能力水平,科學地進行教學重難點的設計。

(二)以崗位需求為指導的原則

高職學生最終要走入工作崗位,在校期間是職前教育非常重要的一個階段。那么我們應該給學生提供什么樣的課程,需要對學生以后的崗位進行調研,針對崗位的要求完善課程的內容。當然,理論來源于實踐,但又要高于實踐。在調研的過程中發現有的幼兒園衛生保健工作可能沒有重視起來,有些內容可能沒有涉及,但是我們在課程當中仍然要進行講授,通過我們培養的學生來改變一些幼兒園的現狀。有調查研究表明:幼兒教師急需的保育技能包括保教配合的能力,家園合作的相關能力,重大安全事故演練的組織,安撫幼兒情緒的能力,教師自我保護的能力,過敏幼兒的個別護理,等等[4]。要以教師的崗位需求為原則進行課程的開發。

(三)以能力為本位的原則

“能力本位”教育理論是一種典型的“以能力為中心”的教育模式。其核心思想是把職業崗位的工作任務作為課程的首要資源來進行課程設計[5]。在課程開發的過程中,要以學生的能力培養作為重要內容。

(四)以先進理念為支撐的原則

在進行課程開發時,應該以先進的理念作為支撐。對選擇的知識內容要有科學的理論依據,對進行的技能訓練要有專業的操作標準。

三、高職學前兒童衛生與保育課程的開發思路

高等職業教育面對的是職業崗位,這和傳統的高等教育是不同的[6]。在進行課程開發之前,研究者通過對幼兒園園長、教師、保健醫的訪談,結合課程標準進行課程的開發。

(一)明確課程性質與定位

學前兒童衛生與保育課程是學前教育專業的專業核心課,該課程涉及衛生學、預防醫學、人體解剖生理學、營養學和心理健康等多門學科體系[7]。該課程提供的衛生保育能力是幼兒園教師必備的能力之一,課程培養的是幼兒園教師而不是保健醫。

(二)明確課程目標

課程在注重知識目標的同時,要突出學生能力目標的培養。知識目標是為能力目標做準備。例如目標“學生能夠對食譜進行分析”,學生必須具備這些知識:一是食譜制定的依據;二是六大營養素及學前兒童需要量;三是學前兒童消化系統的特點。綜合這些知識才能對食譜進行科學分析。

(三)重組課程內容

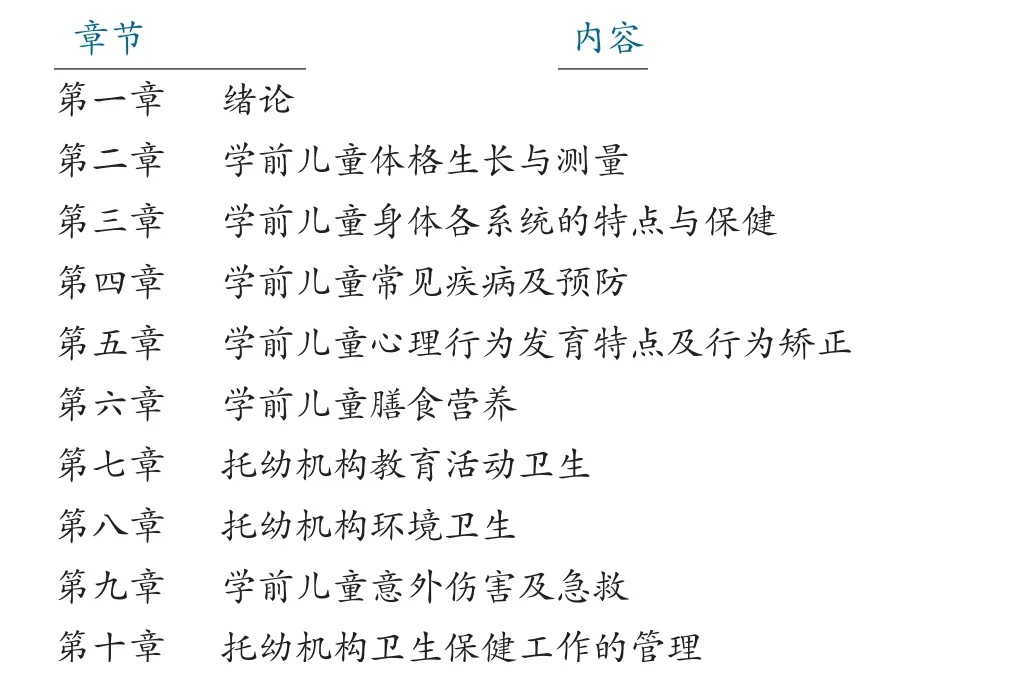

學前兒童衛生與保育課程內容相對固定,如果選擇十幾本的《學前兒童衛生與保育》的教材來看,教材的內容和體例基本一致,如表1所示。

表1 《學前兒童衛生與保育》教材內容

這說明經過幾十年的教學,教學的內容基本沒有變化。這樣的好處在于我們在這一課程中形成了很固定的系統,但是弊端也很明顯。這種固化的內容并不適合現在崗位發展的需求,也不適合高職學生的現狀。

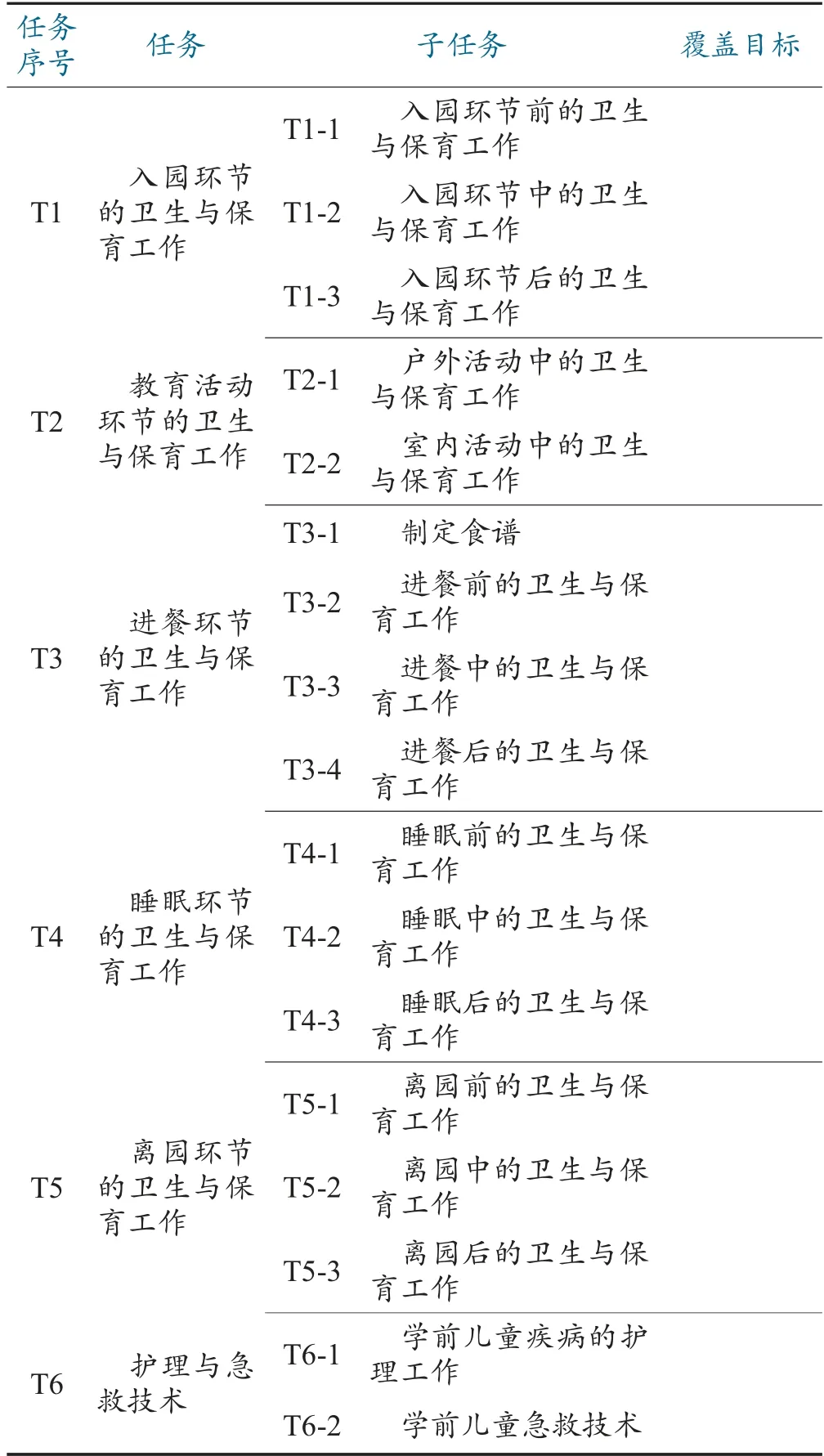

基于對幼兒園園長、保健醫的調研,尊重以學生為主體的原則,選擇項目化的課程內容,筆者將學前兒童衛生與保育課程內容和結構進行項目化的設計,如表2所示。教學內容項目化不但可以增強學生自主合作意識,還能夠激發學生合作學習的積極性,積極參與項目計劃,從而將課堂所學理論知識靈活運用于實踐操作,樹立良好的學習自信心[8]。

基于以學生為主體、以崗位需求為指導、以前瞻性的理念為支撐的原則,結合高職學生的特點,筆者將學前兒童衛生與保育課程內容進行調整。調整后的課程內容變成六個項目,每一個項目中都包括若干任務,學生在課堂上主要以完成任務為主。在選擇課程內容時,也進行適當的增添、刪減與調整。例如,在疾病中挑選幼兒常見的疾病,將寄生蟲等疾病刪減。與保健醫的交談中發現高熱驚厥在幼兒園出現過,而出現的時候老師們都比較慌亂,因此進行內容的增添。學前兒童中暑在以往的內容中不作為重點,但是在經過調研后,將中暑的內容進行重點訓練。調整后的內容更符合學生的學習特點,提高學生學習的積極性。同時,提高學生的實踐性操作能力。

表2 基于項目化課程改革的學前兒童衛生與保育課程內容

(四)選擇課程教與學方法

學前兒童衛生與保育課教學方法和內容與幼兒園保育教師在專業保育知識與技能方面的需求很難對接[9]。在以往的課程當中,主要采用講授法、案例分析法等方法,效果不理想。陳鶴琴提出“活教育”的方法論“做中教,做中學,做中求進步”。此理論提出教學既重視學生的“做中學”的主體作用[10],又重視學生“做中學”的意義。

1.教師“做中教”的教學方法

調整后的課程教學方法包括情境導入法、示范演示法、案例分析法、提問法等。

(1)情境導入法

情境導入法是導入的一種方法,通過將學生帶入真實的情境當中來導入新的課程。情境導入法可以用文字類的情境,還可以用視頻類的情境。但是視頻類的情境效果會比文字類的情境效果要好。例如,在進行氣管異物處理時的情境導入若用文字類的,可以描述為“果果班的小朋友在進行午餐,淘淘突然發現豆豆臉上有飯粒,開心大笑!這時淘淘突然咳嗽起來,臉憋得通紅!此時,老師應該怎么做?”這是一個嚴重的事情,但是文字類的描述對學生的觸動沒有視頻類對學生的觸動大。例如,可以用這類視頻進行情境導入:“4歲男童幼兒園遭異物卡喉身亡,母親回看監控崩潰,3分鐘了還沒有老師救他。”很多學生看完視頻就哭了,也能認真完成氣管異物的急救任務。

(2)示范演示法

示范演示是直觀法的一種,主要包括教師示范和學生進行示范。例如教師示范哈姆立克法、止鼻血、骨折的臨時固定、割傷的處理、給藥、測體溫等。教師的示范必須要標準化,教師示范后,必須要讓學生進行示范,教師進行指導。才能達到示范法的效果。

(3)案例分析法

案例分析法是通過案例的描述,讓學生進行準確的分析,案例分析法之前必須要讓學生預習相關的知識才能進行分析。例如在“制定食譜”這一任務中,教師先出示的是一個存在問題的食譜。學生需要在課前對食譜制定的原則進行預習,以分析出食譜存在的問題,提出改進的建議。

(4)提問法

主要用于教師在問答環節的設計,例如學前兒童的八大系統對學生來說內容枯燥,所以需進行課程內容的改進,以提高學生的學習興趣,并能解決實際的問題。例如在“入園環節后的衛生與保育工作”中,就安排了幼兒如廁,同時設計問答環節:老師為什么要經常提醒小朋友如廁?小朋友在3歲前尿床是否是正常的,為什么?通過提問引發學生思考,然后再聽老師講解,學生們就了解了學前兒童泌尿系統的特點。

2.學生主要采用的學習方法

學生在課程中主要采用小組討論法、情境扮演法、練習法等方法。我國教育家陳鶴琴提出“活教育”理論,強調學生“做中學”,把權利還給學生。

(1)小組討論法

將學生分成小組,小組對教師的任務進行討論和總結,可以激發學生的團隊意識。

(2)情境扮演法

學生對教師布置的任務可以采用情境扮演法,模擬幼兒園真實的情境,例如在“入園環節中的衛生與保育”工作的晨檢環節,學生要扮演保健醫、教師、家長、幼兒進行真實的情境表演,這樣可以激發學生們理論和實際的連接。

(3)練習法

練習法包括學習通的答題練習和操作練習。每次課教師要通過發布小測試,測試學生們的預習情況。教師在進行示范講解后,學生要進行操作練習,這樣才能達到鞏固的效果。

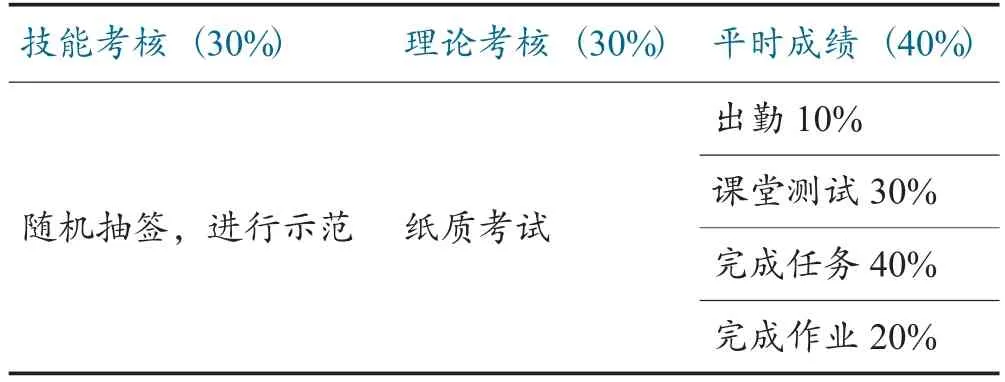

(五)重視課程考核評價

課程在實施過程中,應重視學生的考核。以往的課程考核只重視期末考試,因為所占比例較大,即使平時不聽課,考前背一背也能及格。所背知識考完之后馬上忘掉,對學生的專業學習非常不利。在學前兒童衛生與保育課程考核中,設計的考核比例為:平時成績40%,技能考核30%,期末成績30%。具體所占比例如表3所示。

表3 課程考核比例

通過對課程考核進行調整,對學生的學習過程進行監督和評價,取得更好的學習效果。

總之,在進行課程開發的過程中,應該密切跟企業合作,采用項目化的課程改革方式,對課程目標、課程內容、課程方法、課程考核等進行設計與實施。