“一帶一路”沿線國家政權更迭模式識別與影響

【關鍵詞】一帶一路? 政權更迭? 模式識別? 影響分析

【作者簡介】周亦奇,復旦大學國際關系與公共事務學院國際政治系博士研究生,上海國際問題研究院助理研究員(上海? 郵編:200233)

【中圖分類號】D81【文獻標識碼】A

【文章編號】1006-1568-(2020)03-0097-17

【DOI編號】10.13851/j.cnki.gjzw.202003006

隨著“一帶一路”建設的深入,沿線國家[①] 可能的政權更迭已成為影響建設推進的重要問題。政權更迭形式多樣,原因復雜,包括經濟、政治和國際因素等。國家現代化、經濟危機、政治制度不匹配、國際環境與外部干預等因素都可能引發政權更迭。[②]政權更迭造成的影響同樣復雜。主流觀點多認為政權更迭易引發破壞性影響,而在經濟社會條件不成熟的國家強行推動政權更迭,也易引發國家治理體系的系統性崩潰。但是,政權更迭也可能在某些條件下促進國家發展。[③]在“一帶一路”研究中,有關政權更迭的研究涉及沿線國家的國情、外交風險預警、項目投資保護等多個方面,[④]這些都是影響項目持續推進的重要因素。

本文從系統和整體的視角分析政權更迭對可持續的“一帶一路”建設的影響。既有研究多聚焦某一具體的政權更迭形式,本文擬彌補這一缺陷,以整體方式,并適當擴大政權更迭的外延,將選舉革命等納入研究內容。從政權更迭的暴力程度和制度化程度兩個維度,可將政權更迭分為兩大類三種形式,即顛覆性政權更迭與常規性政權更迭兩大類,其中顛覆性政權更迭中又分和平與暴力兩種形式。顛覆性政權更迭主要包括反叛、內戰、顏色革命等非法并直接摧毀舊制度的奪權模式,而常規性政權更迭則指在選舉等名義上符合規范的奪權方式。

本文主要分析兩大問題,一是總結“一帶一路”沿線國家政權更迭的基本模式與規律,二是分析這些國家政權更迭造成的影響,尤其是分析其對“一帶一路”建設的影響。[⑤]

一、“一帶一路”沿線國家政權更迭模式

按照顛覆性政權更迭與常規性政權更迭的分類,本文基于138個“一帶一路”沿線國家的政權更迭基本分布情況,[⑥] 將其分為發生顛覆性政權更迭的國家、發生常規性政權更迭的國家和未發生政權更迭的國家。

(一)基于類型劃分的“一帶一路”沿線國家的政權更迭分析

顛覆性政權更迭在“一帶一路”沿線國家中屬小概率事件,但呈現反復性特征。常規性政權更迭屬于大概率事件,發生頻率極高,但可預測性更強。在統計時間段內未發生任何政權更迭的國家則具有明顯的制度性特征。

第一,發生顛覆性政權更迭的國家。[⑦]2001—2017年,“一帶一路”沿線有15個國家至少出現一次以上的顛覆性政權更迭,占所統計國家總數的14%。此類政權更迭通常伴隨暴力或大規模抗議活動,并造成國家體制和政府權力格局的徹底變更。[⑧] 另有統計數據顯示,有10個沿線國家在2001—2017年期間經歷過兩次或兩次以上非正常政權更迭,其中后一次政權更迭通常與前一次政權更迭帶來的破壞性效應有關。這說明顛覆性政權更迭具有一定的反復性。[⑨] 但是需指出的是,顛覆性政權更迭在“一帶一路”沿線國家屬于小概率事件,未發生此類事件的國家占所統計“一帶一路”沿線國數量的近4/5。

進入21世紀以來,“一帶一路”沿線國家出現的政權更迭方式多樣。在“顏色革命”、內戰和政變等常見的顛覆性政權更迭模式中,“顏色革命”占25%,政變占47%,內戰占20%,外部干預占8%。其中,內戰屬于暴力政權更迭模式,通常會徹底破壞一國的政治、經濟和社會基礎設施;而“顏色革命”的暴力程度則相對較低,通常只會帶來一定程度的社會騷亂;政變則介于兩者之間,存在一定暴力性,但相比內戰則相對緩和。由外部干預而導致政權更迭的概率相對較低,以上三種政權更迭模式均為顛覆性政權更迭,其不僅導致政治權威的更替,而且對所有投資與國際經貿合作均會造成巨大影響。

第二,發生常規性政權更迭的國家。[⑩]相對于顛覆性政權更迭模式占政權更迭的兩成多,常規性政權更迭則占七成以上,后者更具一般性和普遍性。此外,連續出現多次常規性政權更迭國家比例也明顯上升,高達54%。筆者選取其中出現常規性政權更迭次數最多的10個國家,發現這些國家除了瓦努阿圖(8次,第一位)屬于發展中國家之外,其他多為較發達并實行多黨制政體的國家,其中大多位于歐洲地區。[11] 這些沿線國家在政治體制上通常實行定期選舉,因此導致此類政權更迭呈現反復的特征。[12]

第三,未發生政權更迭的國家。這類國家共有24個,可分為三類。第一類通常由某一主導性政黨長期執政,[13]包括越南勞動黨、新加坡人民行動黨。這類國家的政府通常擁有較強的合法性基礎和治理能力,因而政權更迭風險較低。第二類國家多為傳統君主制國家,如摩洛哥、沙特阿拉伯等。此類國家的政權組織形式受到傳統政治和社會制度的影響,多為一元君主制,政權輪替通常由領導人的自然更替實現,因而出現政權更迭概率也相對較低。第三類國家則多為一些領導人超長期執政的國家,[14]具有明顯的個人主義政體特征,如津巴布韋時任總統穆加貝、阿爾及利亞時任總統布特弗利卡等。這些國家領導人的超長期執政,使其國家在長時期內未出現任何形式的政權更迭。需要指出的是,由于本文所選取的數據庫數據更新截至2017年,有部分國家在隨后的兩年內出現了政權更迭。例如,阿爾及利亞時任總統布特弗利卡和津巴布韋時任總統穆加貝都在2017年后被迫下臺,這表明長期未發生任何形式政權更迭的國家并不意味著其政體安全穩定,反而可能意味著其發生政權更迭的風險已逐步積累到臨界點。因此對于此類國家,尚需結合其具體治理模式進行具體分析。

(二)基于空間維度的“一帶一路”沿線國家政權更迭分析

數據分析表明,在“一帶一路”沿線國家中,顛覆性政權更迭風險高發國多集中于發展中國家和地區,西亞、北非地區的政權更迭現象尤為明顯。自進入21世紀以來,西亞、北非地區有近一半國家出現顛覆性政權更迭。其更迭形式多樣,包括外部干預、“顏色革命”、內戰和軍事政變等。政權更迭進一步加劇了該地區的不穩定。除西亞、北非地區之外,撒哈拉以南非洲和東歐中亞地區也成為顛覆式政權更迭發生頻率較高的地區,上述兩個地區分別有24%和26%的國家出現政權更迭。[15] 在東歐、中亞地區至今仍面臨蘇聯解體后發展轉型的艱巨任務,經濟發展具有一定的脆弱性,在西方政治的影響下,常成為“顏色革命”的高發地區。相比之下,亞太、拉美和西歐地區出現顛覆性政權更迭的比例相對較低,分別為15%、6%和0。

在常規性政權更迭中,空間分布呈現出與顛覆性政權更迭完全不同的模式。一方面,此類政權更迭更為普遍,在世界各地區都頻繁發生,明顯高于顛覆性政權更迭發生的頻率,與顛覆性政權更迭的區域分布也截然不同。另一方面,常規性政權更迭與顛覆性政權更迭之間表現出一定程度此消彼長的現象。在顛覆性政權更迭發生率為0的歐洲地區,其發生常規性政權更迭的概率是100%,即所有歐盟國家在2001—2017年間都發生了至少一次政權更迭。而在發生顛覆性政權更迭頻率最高的中東地區,其發生政府更替的比率反而在所有地區中處于最低位(57%),即有43%的中東國家在2001—2017年間沒有發生任何形式的政權更迭。撒哈拉以南非洲是僅次于西亞、北非的顛覆式政權更迭的高發地區,但該地區常規性政權更迭發生頻率在世界范圍內則處于低位(64%),有約35%的撒哈拉以南“一帶一路”建設參與國家在2001—2017年間沒有出現任何形式的政權更迭。一國政權更迭發生頻率的高低并不能直接反映該國的整體穩定與發展情況,出現多次常規性政權更迭國家也不意味著其長期處于不穩定或發展停滯的狀態,而長期未出現任何政權更迭的國家也并不意味著該國政治安全風險較低,反而可能說明該國政治風險被長期遏制,存在潛在爆發的風險。

(三)基于時間維度的“一帶一路”沿線國家政權更迭分布

從時間維度分析“一帶一路”沿線國家政權更迭的情況,有助于更好地引入相關政治發展和歷史因素,更全面展現相關國家的政治制度變革。基于數據可得性和研究便利,筆者將研究的時間跨度設定為1946—2017年,以年為單位記錄不同年份出現政權更迭的平均數。此外,筆者還統計了四種不同形式的政權更迭(革命、內戰、政變和選舉)在不同年份的平均數。

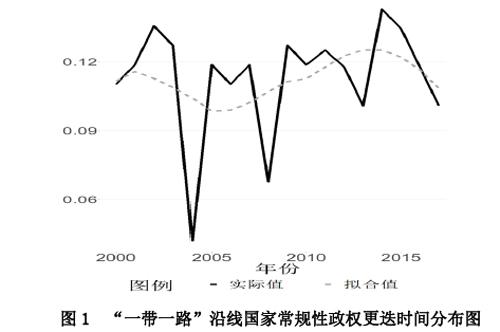

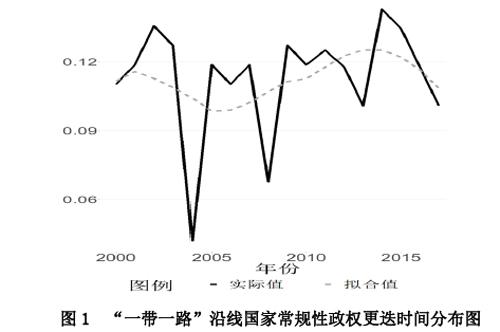

經過分析,常規性政權更迭在時間分布上呈現明顯的周期性,部分年份是此類政權更迭的高發年份,平均4—5年就出現一次常規性政權更迭的高發期。而其他年份出現常規性政權更迭的比例則相對較低。這說明常規性政權更迭正逐步制度化,成為很多國家的正常現象(見圖1)。

顛覆性政權更迭也在相應時間范圍內具有明顯的波動性特征,而此特性也與既有政治學理論相符。既有理論多認為政權更迭的發生具有周期性特征,并以浪潮式呈現。[17]當一國出現顛覆性政權更迭時,也會促使其他與之相似的國家發生政權更迭,形成“雪崩效應”。[18]自二戰結束以來,“一帶一路”沿線國家也遭遇了多次顛覆性政權更迭的高發期,并分別對應第三世界民族解放運動、蘇聯解體以及2003年以來“顏色革命”等重大國際事件。

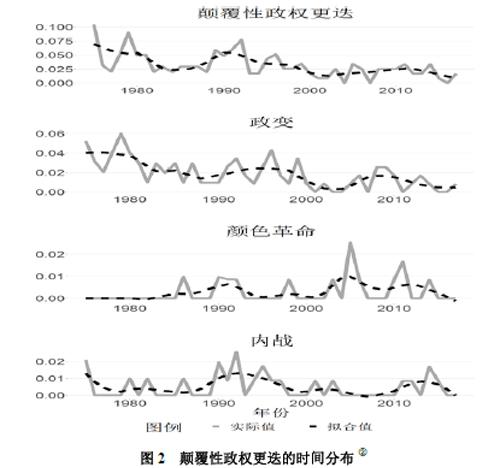

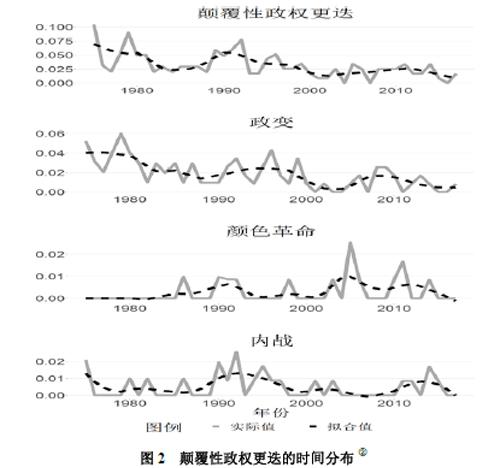

不同類型的政權更迭在時間軸上差異化分布(見圖2)。1946—2017年,政變發生的頻率整體上高于內戰與“顏色革命”。有國外學者認為,在一國國內的政治風險中,統治階級“身邊人”背叛的風險概率更高。[19]因此,相比于其他形式的顛覆性政權更迭,政變在一段時間內是最常見的形式。“顏色革命”與內戰大多分布在時間軸的右端,近20年才呈現出波浪式上升勢頭,而政變發生頻率則呈現出逐年下降的態勢。這說明顛覆性政權更迭的主導模式正發生變化,“顏色革命”與內戰的發生頻率總體有所上升。[20]

二、政權更迭產生的影響

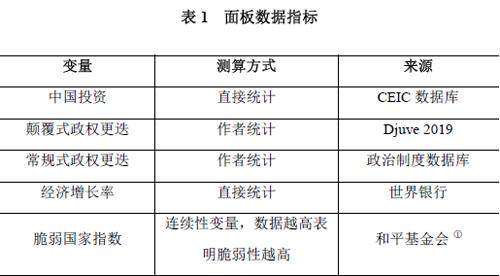

政權更迭產生的影響具有多重性,本文將主要從全局性與涉我性兩個角度切入。一方面,政權更迭將對當事國的整體發展帶來顯著影響,可能改變該國進一步開展國際經濟合作的外部宏觀環境。另一方面,政權更迭也可能直接影響中國對外投資和“一帶一路”建設。筆者采取定量研究與案例討論相結合的方式,以包括沿線國家經濟發展、政權更迭以及其他治理指標在內的面板數據集(Panel Dataset)為基礎,使用分析面板數據常用的固定效應模型,就政權更迭對“一帶一路”沿線國家整體發展和中國與相關國家經濟合作進行量化分析。此外,本文還通過案例進一步分析政權更迭對“一帶一路”建設的具體影響。

(一)面板數據分析

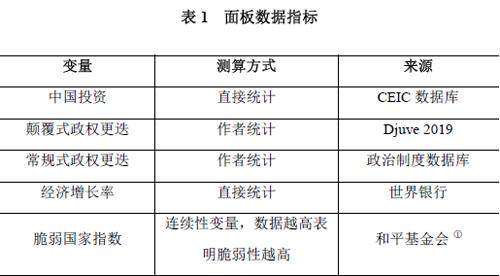

通過搜集相關數據,可建立2005—2018年的面板數據集,其中包括“一帶一路”沿線國家的經濟增長率、中國對外投資、政體況、人口、脆弱國家指數、腐敗指數等內容(見表1)。

第二,以泰國與馬來西亞為案例分析中國“一帶一路”項目與相關國家國內政治沖突牽扯程度所產生的影響。泰國和馬來西亞都是“一帶一路”建設的重點國家,這兩個國家在近6年內均發生了政權更迭或政府輪替。2014年,泰國爆發政變,英拉政府下臺,這是一次典型的軍人政變導致政權更迭的事件。2018年,馬來西亞也發生政權更迭,執政長達61年之久的巫統在選舉中意外失利。雖然巫統下臺是在合法大選的形式下進行,但其實質上已經構成一次較為典型的“選舉革命”。在形式上,這兩次政權更迭總體上都以和平方式進行,政權更迭后的初期都對中國的海外投資和“一帶一路”建設產生了一定負面沖擊。但從最終影響來看,泰國2014年的軍事政變對“一帶一路”建設的負面影響相對有限,而馬來西亞2018年的政權更迭對“一帶一路”建設一度產生了較為嚴重的沖擊。

在泰國軍事政變爆發后,中國對泰國的投資流量出現明顯下降。從政變爆發前2014年的8.34億美元下降到政變爆發后2015年的4.07億美元。泰國新政府執政后,立即宣布將暫停并重新審查上一屆政府所簽署的2萬億泰銖以上的大型基礎設施。中國與上一屆政府簽署的高鐵協定也受到影響。但是除了初期的震蕩外,泰國軍事政變對中泰經貿合作沖擊有限。并在經歷了2015年的回調后,中國對泰國的投資總額上升至11.12億美元,而中泰高鐵等重點項目也恢復合作。[33]

馬來西亞的政權更迭則對雙方在“一帶一路”方面的合作造成了嚴重的負面影響。時任馬來西亞總理馬哈蒂爾2018年8月宣布,將取消三個中資企業在馬來西亞投資建設的大型基建項目。這些項目由中國大型國有企業承建,均被視為中國在馬來西亞推動“一帶一路”建設的標志性項目,這些項目的暫停引發了廣泛的國際關注,對“一帶一路”項目在馬來西亞的推進產生了嚴重負面影響,也被西方媒體炒作為“中國遭遇挫敗”。

泰國與馬來西亞發生的政權更迭對“一帶一路”建設項目的沖擊、影響不同。出現差異的關鍵在于中國在兩國的合作項目與該國內部政治斗爭的關聯度不同。在泰國發生政變后,與中國的合作項目并不牽涉其國內政治斗爭,且被政權更迭后上臺的新政府普遍視為有利于其鞏固執政地位。因為加強與中國經濟合作可助其取得國家發展成就,鞏固合法性。同時,由于泰國2014年政變后遭到美國與歐盟的打壓,而中國卻秉持不干涉內政的原則,這使得泰國新政府進一步加強對華合作。因此,中國與泰國“一帶一路”合作項目非但沒有遭遇其內部政變的沖擊,反而得到進一步鞏固與加強。而在馬來西亞,中國的合作項目則涉及其國內政治的兩個矛盾點。一是馬來西亞國內民族問題。馬哈蒂爾具有很強的民族主義觀念,擔心中國資本會使馬來西亞華人勢力坐大,影響其國內政局,這導致馬哈蒂爾對上一屆政府與中國簽訂的大型合作項目十分警惕。二是馬來西亞新政府對中馬合作項目可能帶來的債務問題也存在擔憂。這些因素導致中馬數個“一帶一路”項目成為馬來西亞國內政治斗爭的靶標,進而限制了新政府繼續與中國開展合作的積極性。不過,隨著交流的深入,馬來西亞新政府也逐步深化了對中國的認識,而且中方采取的一系列舉措也使合作項目逐步與馬來西亞國內政治“脫敏”,因此馬來西亞目前已經恢復與中國的“一帶一路”項目合作。

三、特點歸納和風險應對

政權更迭是“一帶一路”建設推進中需要關注的重要方面。“一帶一路”沿線國家政權更迭在發生時間、分布空間、發生國家類型和影響等方面的表現各有特點,中國必須要有效應對。

(一)“一帶一路”沿線國家政權更迭的特點

第一,“一帶一路”沿線的國家政權更迭在發生時間上呈現周期性特征,其中社會運動配合選舉制度產生的“選舉革命”已經成為主流,并可能成為長期伴隨“一帶一路”建設的“灰犀牛事件”。內戰、政變、“顏色革命”等顛覆性政權更迭頻率相對較低,屬于“黑天鵝事件”,但也存在突然密集爆發的可能。“一帶一路”沿線國家多實行一定程度的競爭性選舉制度,這使相關國家的反對派可利用選舉發動所謂“選舉革命”,將民粹主義與社會運動和選舉活動相結合,導致在選舉周期出現意外結果,并在新政府執政后清算上一屆政府推動的項目。數據分析表明,此類政權更迭的風險將長期存在并可能周期性爆發。相對而言,內戰、政變、“顏色革命”等顛覆性政權更迭模式出現的頻率相對較低,但此類事件也存在周期性高發的特征,并具有多米諾骨牌效應。實際上,進入21世紀以來,無論是東南歐的“顏色革命”,還是西亞、北非的“阿拉伯之春”,以及2019年在阿爾及利亞和蘇丹出現的政權更迭,都具有突發性和聚集性相結合的特點,而且在某一國家率先出現的顛覆性政權更迭會在短時間內擴散到其他國家。

第二,“一帶一路”沿線國家的政權更迭在地理分布上與區域發展及穩定水平具有對應關系,顛覆性政權更迭與常規性政權更迭具有此消彼長的關系。顛覆性政權更迭高發于國內沖突嚴重、治理能力不足的西亞和非洲地區,而在治理水平相對良好的歐洲、東亞、拉美等地區則發生的頻率較低。常規性政權更迭則呈現相反趨勢,在治理水平較高地區的頻率顯著高于西亞和非洲等地區。這說明以上兩類政權更迭存在此消彼長的關系。顛覆性政權更迭多為一國治理出現嚴重問題,國家內部矛盾激化的反應;常規性政權更迭雖體現了對當時政府執政的不滿,但也反映了一個地區的基本治理制度化與國家政權運作的有序化。

第三,兩類國家具有顛覆性政權更迭相對較高的風險。一是在歷史上出現多次政權更迭的國家,二是在相當長時間內未發生政權更迭但存在嚴重政治僵化現象的國家。根據前文分析,“一帶一路”沿線出現顛覆性政權更迭的國家可能具有兩種看似完全相反的特性。第一類是在歷史上頻繁出現顛覆性政權更迭的國家,其具有反復性。有關數據分析已發現多個“一帶一路”沿線國家的政權更迭具有這一特點。例如,烏克蘭和吉爾吉斯斯坦連續發生“顏色革命”,泰國連續出現軍人政變等。一個國家如果在相當長時間內周期性出現顛覆性政權更迭,這通常說明該國存在難以化解的結構性矛盾,需要不定時通過最激烈的方式爆發。另一類則屬于長期內未爆發顛覆性政權更迭,但存在嚴重的政治僵化問題的國家,這些國家會在某一時刻以“黑天鵝方式”出現政權更迭。例如,阿爾及利亞、津巴布韋等國都是因為這一因素導致在2017年后發生顛覆性政權更迭。此類國家通常國內治理制度不健全,執政黨內部制度建設也不完善,進而導致政權與個別家族和個人緊密結合。這類所謂“家族獨裁”式政權(Personalistic Regime)雖可在較長時間內維持穩定,但也會因領導人健康、“宮廷政變”等出現顛覆性政權更迭。

第四,政權更迭在短期內對“一帶一路”項目建設通常會帶來負面沖擊,但其長期影響取決于兩方面因素。一是政權更迭的暴力程度與新政權能否恢復國家秩序,二是“一帶一路”建設項目與該國政治競爭的關聯程度。政權更迭是一國內部矛盾和社會不滿的集中爆發,因此必然導致政局動蕩、發展受阻,并會對中國與某些前政府簽訂的重大或特大項目造成負面影響。但如果政權更迭對該國基本發展態勢和基礎設施建設沖擊程度有限,新政權能夠迅速恢復秩序,提供有效治理,則相關合作項目依然有較大可能得以恢復。此外,政權更迭是一國內部的政治斗爭,其對外部經濟合作的影響取決于國際經濟合作與該國內部斗爭的關聯程度。如果中國的相關合作項目并不涉及其國內政治利益糾葛,則不會成為政權更迭中的焦點,也可規避負面影響。

(二)風險應對策略

第一,加強對“一帶一路”沿線國家的國情研究,密切關注其政權更迭風險,建立“一帶一路”沿線國家政權更迭預警模型,提前預判該國發生政權更迭的風險,并對其產生形式與暴力程度進行預判。應建立事前—事中—事后的全流程閉環式政權更迭風險研判機制,密切關注“一帶一路”沿線國家政權更迭,將其納入中國海外投資保護和“一帶一路”可持續推進的總體框架中進行統籌考慮。在進行“一帶一路”重大項目和長期項目建設前,充分考慮該國總體政權穩定程度,并做好出現政權更迭時的預案,確保項目可持續性。在項目進行過程中,也要及時關注所在國的政局是否穩定,并做好社會公關與溝通工作,確保相關項目所在國多數主要政治團體的知曉與理解。如項目進行過程中出現政權更迭,應根據預案及時調整對策。在確保中方項目人員安全的前提下,逐步在該國恢復項目合作。

第二,針對不同類型的政權更迭,需分類設計預案并建立靈活反應機制。針對具有重大暴力性質的政權更迭,應及時安排項目人員撤回,確保相關人員生命安全。針對暴力性質較低的政權更迭,則應在確保人員安全的前提下,適當留守,觀察形勢,在政權更迭后第一時間與新政權建立聯系,主動維護國家與項目利益。

第三,在確定“一帶一路”合作項目時,要密切注意項目合規性與項目在所在國社會的接受程度,避免項目卷入有關國家的政治紛爭。爭取建立合作項目與對象國社會團體和反對黨派的協商對接機制,縮小項目利益攸關方的排他性,擴大包容性。進而在一旦發生政權更迭時,也能確保有效應對,避免出現項目完全中止的最壞結果。同時要盡可能采取符合國際規范的項目合作模式,在合同確立階段將各種風險應對予以法律化,一旦出現政權更迭導致項目受損的情況,可以依法按照合同止損。

第四,應在堅持不干涉別國內政的前提下創造性介入,在頂層設計上化解政權更迭的風險。一方面,中國應繼續堅持不干涉別國內政原則,這可使中國避免在相關國家發生政權更迭時被迫選邊站隊。另一方面,中國也應加強與相關國家政府和社會各主要勢力的全方位溝通協作,從而在當事國一旦發生政權更迭時,有效保障中國的海外利益。

[責任編輯:楊 立]

[①] “一帶一路”建設提出初期包含歐亞大陸的65個國家,但近年來實際已遠超這一范圍。因此本文也在原有65國基礎上將范圍擴大為與我國簽署“一帶一路”合作備忘錄的國家,截至2020年1月底,中國已經同138個國家和30個國際組織簽署200份共建“一帶一路”合作文件。具體名單可參考中國一帶一路網:《已同中國簽訂共建“一帶一路”合作文件的國家一覽》,https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm。

[②] Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,”American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, 1959, pp. 69-105; Jack A. Goldstone, et al., “A Global Model for Forecasting Political Instability,”American Journal of Political Science, Vol. 54, No. 1, 2010, pp. 190-208; and Gunitsky, Seva. “From Shocks to Waves: Hegemonic Transitions and Democratization in the Twentieth Century,”International Organization, Vol. 68, No. 3, 2014, pp. 561-597.

[③] Daron Acemoglu, et al., “The Consequences of Radical Reform: The French Revolution,”American Economic Review, Vol. 101, December 2011, pp. 3286-3307; and Richard N. Haass, “Regime Change and Its Limits,”Foreign Affairs, Vol. 84, No. 4, July-August, 2005, pp. 66-78.

[④] 李世杰等:《政治風險影響我國直接投資“一帶一路”國家的實證分析》,《江淮論壇》2019年第6期,第127—133頁;劉海猛等:《“一帶一路”沿線國家政治—經濟—社會風險綜合評估及防控》,《地理研究》2019年第12期,第2966—2984頁。

[⑤] 在具體研究方式上,本文將采取定量研究為主,輔以案例分析的方式。以與政權更迭有關的數據庫為基礎,結合案例進行分析。這一類數據庫主要包括威爾第·迪約爾(Vilde Lunnan Djuve)等人于2019年提出的政權更迭數據庫,政治制度數據庫和政治動蕩分析小組提供的數據。威爾第·迪約爾數據庫:Vilde Lunnan Djuve, Carl Henrik Knutsen, and Tore Wig, “Patterns of Regime Breakdown Since the French Revolution,”Comparative Political Studies, October 2019, p. 5;政治制度數據庫:Carlos Scartascini, Cesi Cruz, and Philip Keefer, “The Database of Political Institutions 2017 (DPI2017),” https://datacatalog.worldbank.org/dataset /wps2283-database-political-institutions; Political Instability Task Force, “PITF State Failure Problem Set, 1955-2018,” http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html。

[⑥] 筆者區分發生顛覆性政權更迭國家、發生常規性政權更迭國家和未發生政權更迭國家,并考慮到政權更迭的影響時間,統計了“一帶一路”沿線國家自進入21世紀以來(2001—2017)年出現的政權更迭情況,進而分析其形式、空間和時間分布。

[⑦] 此部分數據來源為Vilde Lunnan Djuve, Carl Henrik Knutsen, and Tore Wig. “Patterns of Regime Breakdown Since the French Revolution”。

[⑧] 如2003年伊拉克戰爭、2011年阿拉伯之春或2014年烏克蘭顏色革命。

[⑨] 例如也門在2011年阿拉伯之春之后連續出現三次政權更迭,埃及在2011年后出現兩次政權更迭、吉爾吉斯斯坦也經歷了兩次政權更迭。

[⑩] 此部分數據來為政治制度數據庫,Carlos Scartascini, Cesi Cruz, and Philip Keefer, “The Database of Political Institutions 2017 (DPI2017)”。

[11] 包括意大利(5次)、斯洛文尼亞(5次)、希臘(5次)、拉脫維亞(5次)、捷克(5次)、韓國(4次)等。此數據表明,常規政權更迭是比顛覆性政權更迭更為頻繁和常見的政治現象。

[12] 以意大利為例,其在進入21世紀以來先后在2001、2006、2008、2013、2018年舉行了五次全國性選舉,在每次選舉中平均有10多個政黨組成4—5個政黨聯盟進行競爭。并且伴隨2018年以來“五星運動”的發展,在傳統左翼和右翼的政黨競爭中再添民粹主義新政黨,政黨斗爭形勢進一步復雜化,政府通常難由穩定的多數政黨組成,政權更迭頻繁。《新聞分析:意大利大選牽動歐洲》,新華網,2018年3月2日,http://www. xinhuanet.com/world/2018-03/02/c_1122480210.htm。

[13] 主導型政黨國家還包括安哥拉(安哥拉人民解放運動)、古巴(古巴共產黨)、莫桑比克(莫桑比克解放陣線)、老撾(老撾人民革命黨)、盧旺達(盧旺達愛國陣線)。

[14] 此類政體還包括:阿塞拜疆、白俄羅斯、剛果(布)、吉布提、阿爾及利亞、乍得、塔吉克斯坦、津巴布韋等。

[15] 撒哈拉以南非洲多為經濟欠發達國家,國家基本制度和社會結構還不成熟,存在嚴重的貧富差距和族群矛盾等發展問題。以上因素都促使了該地區許多國家易出現顛覆性的政權更迭。

[16] 政治制度數據庫,Carlos Scartascini, Cesi Cruz, and Philip Keefer, “The Database of Political Institutions 2017 (DPI2017)”。

[17] Seva Gunitsky, “From Shocks to Waves: Hegemonic Transitions and Democratization in the Twentieth Century,”International Organization, Vol .68, No. 3, 2014, p. 562.

[18] Henry E. Hale, “Regime Change Cascades: What We Have Learned from the 1848 Revolutions to the 2011 Arab Uprisings,”Annual Review of Political Science, Vol. 16, 2013, pp. 331-353.

[19] Milan Svolik, “Authoritarian Reversals and Democratic Consolidation,”American Political Science Review, Vol. 102. No. 2, 2008; and Milan Svolik,The Politics of Authoritarian Rule, New York: Cambridge University Press, 2012.

[20] 參見金良祥:《中東:禮崩樂壞之下亟需重塑主權原則》,上海國際問題研究院網站,2020年1月6日,http://www.siis.org.cn/Research/Info/4840。

[21] 本文所采用的擬合曲線依靠局部加權回歸方式進行擬合,可以更好反映數據變化拐點和趨勢。具體參考:longgb123:《[算法]局部加權回歸(Lowess)》,2018年3月11日,https://blog.csdn.net/longgb123/article/details/79520982.

[22] Vilde Lunnan Djuve, Carl Henrik Knutsen, and Tore Wig. “Patterns of Regime Breakdown Since the French Revolution.”

[23] Fragile States Index, https://fragilestatesindex.org/excel/.

[24] Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr, and Keith Jaggers, “POLITY? IV PROJECT Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2018,” https://www.systemicpeace.org /polity /polity4.htm.

[25] 世界銀行開放數據,https://data.worldbank.org/。

[26] 模型1:經濟增長率it= γit+顛覆性政體更迭* xit+脆弱國家指數* xit+政體4民主程度* xit+人口數量* xit+人均GDP* xit+μit 。模型2:經濟增長率it= γit+常規性政體更迭* xit+脆弱國家指數* xit+政體4民主程度* xit+人口數量* xit+人均GDP* xit+μit 。模型3:中國對外投資流量it= γit+常規性政體更迭* xit+脆弱國家指數* xit+政體4民主程度* xit+人口數量* xit+人均GDP* xit+μit。模型4:中國對外投資存量it= γit+常規性政體更迭* xit+脆弱國家指數* xit+政體4民主程度* xit+人口數量* xit+人均GDP* xit+μit。

[27] 定量分析部分所指的顯著關系均為統計學意義上的顯著關系。

[28] Caroline Freund, “Regime Change, Democracy, and Growth,” Peterson Institute for International Economics, April 2014, https://www.piie.com/publications/working-papers/regime -change-democracy-and-growth.

[29] 環亞經濟數據庫,https://www.ceicdata.com/zh-hans。

[30] 同上。

[31] 《中國同埃及的關系》,外交部網站,2019年11月更新,參見https://www. fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/。

[32] “中國同利比亞關系”,外交部網站,2019年12月更新,https://www.fmprc.gov.cn /web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678018/sbgx_678022/t6306.shtml。

[33] 劉馨元:《中泰重啟“大米換高鐵” 機遇與挑戰并存》,廣西大學網站,2015年4月5日,http://cari.gxu.edu.cn/info/1087/6465.htm。