PAD走入篆刻教學引發的思考

——以《個性名章》教學為例

孫 莉

2019 年筆者有幸參與了南京市首批篆刻教師培訓與《玩篆學印》教材的編寫,以及數字篆刻培訓。培訓學習后,筆者嘗試挖掘篆刻教學資源與美術教學加以整合,進行了融合式的篆刻教學初探。現以《個性名章》一課教學為例展開敘述。

教學過程:

一、文化引領,暢談百家姓

1.教師引導學生觀看視頻:孫姓的來歷和發展。觀看完視頻,教師總結。

2.學生暢談自己的姓氏來歷。

3.揭示課題(出示課題)。

【教學意圖】開門見山,讓學生了解今天的學習內容——姓名章,了解自己姓氏的發展淵源,激發學生對中國傳統文化的認識與興趣,打開學生對于文化學習的胸襟。

二、故事講授,走近姓名章

(一)印之由來

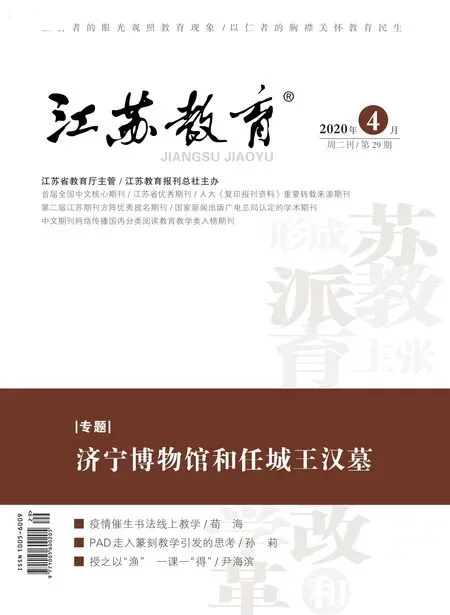

一枚姓名章往往代表了自己的誠信度。古人說“印者,信也。”他們在竹簡上打上封泥,說明從印章問世時起,就是作為一種信用憑證的工具。(見圖1)

圖1 感受印之信

(二)“皇帝”的印章——平民的印章

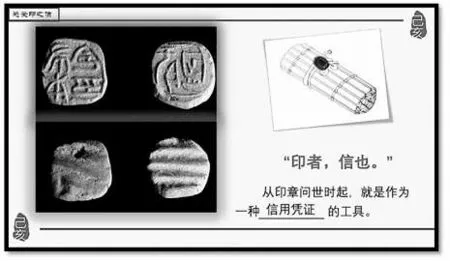

教師講故事:皇帝的印章叫作璽。在南京博物院里,躺著這樣一枚印章,它是鎮院之寶,可是,它的主人卻是一個沒有誠信的假皇帝。他是東漢光武帝的第九個兒子劉荊,這“皇帝”一輩子只干了一件事——造反,前后四次折騰,每一次被發現,他都向同母異父的兄弟漢明帝劉莊保證不再犯,當第四次被抓時,他再無顏面,自殺而死。這枚印章,鈐印出來是什么樣子呢?那么剩下來的印章,你們都能看出寫了什么嗎?我們一起來猜猜看好嗎?(見圖2、圖3)

圖2 南博國寶廣陵王璽

圖3 印文連連看

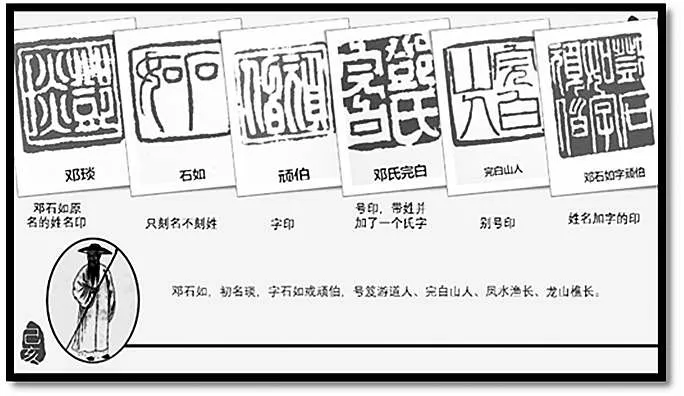

(三)姓名章種類

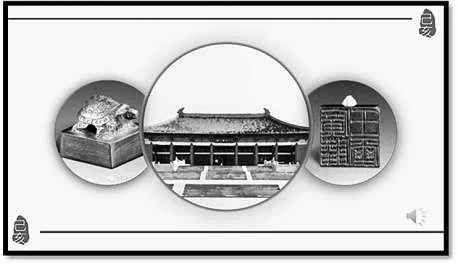

教師繼續引導:其實,這些印章都屬于一個大師的,他就是——鄧石如,清代篆刻家、書法家、鄧派篆刻創始人。他的姓名章可多呢,有的刻著他的原名,有的只刻名不刻姓,有的刻他的字和號,還有別號,或者姓名加字印。原來,姓名章有那么多種刻法。(見圖4)

圖4 鄧石如姓名章欣賞

【教學意圖】教師簡單介紹印的來源,帶領學生走入身邊的博物館,了解身邊的印和歷史故事,接著通過“讀印”提高學生的圖像識讀能力,讓學生學會仔細深入地觀察。

三、大師啟發,了解刻制趣

(一)設計印稿

1.向大師學習:了解姓名章的形、有框無框、朱文白文概念。

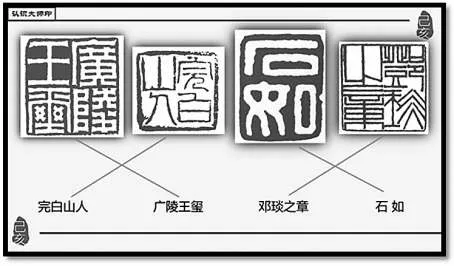

教師出示鄧石如的兩枚“石如”印章:這兩枚印章都是鄧石如大師的,有什么不一樣?像這樣印文突出,印出來是紅色的,那就是朱文,反過來,將文字刻凹進去,印出來是白色的,那就是白文。(見圖5)

圖5 朱、白文講解

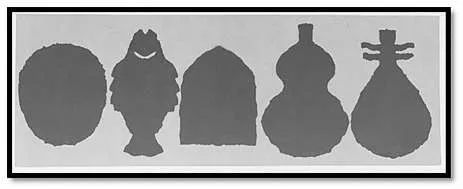

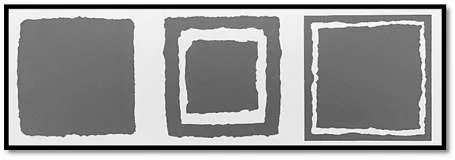

印章的形可以有各種,可以是圓形、正方形、還可以是魚形、琵琶形、洞窟形等;印章還可以是粗邊細文字,或者細邊粗文字,或者沒有邊框。對于印章形狀、朱文白文、有框無框的思考,就是刻制印章的第一步:設計印稿。(見圖6、圖7)

圖6 印章的形

圖7 印章的邊框

2.PAD查找篆字。

教師組織學生拿出PAD:下面就讓我們也來設計一下自己的姓氏章。請大家拿出PAD。(這里我們用的以觀書法APP,這款軟件的優勢是不僅可以查找出相應的字體,還可以查找出大師在刻這個字時的變化和書寫方法。)

3.引導學生書寫。

教師提問:楷隸行草篆,鄧石如大師用了哪種字體寫在印章里?

學生查找后一致回答:是篆書。

教師跟進:為什么是篆書?

教師點撥總結:因為篆書結體方正平直,筆畫粗勻,遇斜筆處理成直畫,轉折處方中寓圓,留朱基本等距,根據需要可以做添加和簡化處理。

4.畫時印章App開啟書寫。

教師播放用畫時印章App錄制的從查字—集字—參考變化的全部過程(見圖8)。學生練習書寫。

圖8 篆字入印的方法視頻

(二)反寫印稿

教師提問:設計好印面,是不是就可以刻制了呢?是的,一定要反寫印稿在泥上。今天請同學們用透明的硫酸紙來書寫,這樣反寫印稿就變得很容易了。

【教學意圖】通過了解鄧石如大師的兩枚“石如”印章,感受印章的形、邊框、朱、白文等,設計自己的印稿。同時,通過PAD 查字入印的視頻指導,學生學會了在方寸中向大師致敬,變化筆畫,掌握字法和章法,學習熱情高漲。

四、圖像識讀,樂制姓名章

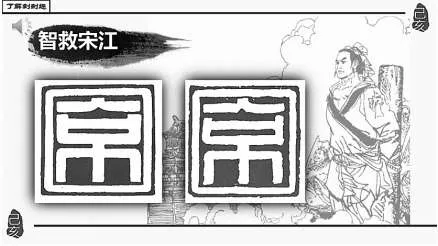

(一)智救宋江,感受手法

教師講述:在水滸故事中,晁蓋和吳用想去救宋江,就讓人模仿蔡京的筆跡,寫了一封書信,給他在江州的兒子,讓他把宋江押解到汴梁,好在半路把宋江給救走,可是,吳用在落款時,需要蓋一枚蔡京的印章,讓我們穿越到北宋,慧眼識印,哪一枚印章可以拯救宋江?(見圖9)

圖9 故事引導篆刻手法

(二)觀看學習,檢讀識讀(見圖10)

(三)借鑒大師,刻出個性

圖10 《個性名章》刻制方法步驟視頻

教師總結:今天我們刻的印章是一枚個性名章,如何讓我們的印章更有個性呢?讓我們來看看大師們的作品。有的字可以處理成圓圓的筆畫,比較可愛;有的字可以處理得疏密對比強烈;有的字還可以像山水畫一樣留白。還有的筆畫沾邊,有的筆畫相連,有的筆畫做主筆支撐,有的可以略做斜勢,還有的相同的部分,可以稍做變化。

【教學意圖】通過智救宋江的游戲,學生們能感受到,方寸之間的刻制更重要,筆畫的感覺、穿插、變化,都不僅僅是刻制的問題,更重要的是一種美學思想的引導,當然這和對泥性的掌握,個性的表達也分不開。

五、鈐印展示,感受創作情

學生張貼印制好的作品在黑板上,并通過博古架展示成品。(見圖11)

圖11 學生篆刻作品展示

【教學意圖】篆刻教學是普及性教學,所教學生基本都沒有書法基礎,所以在作品的呈現上應降低難度要求,以興趣為主,鼓勵學生在以后的教學中大膽嘗試,旨在為學生點燃篆刻興趣的火花。

教后梳理與反思:

一、PAD是噱頭還是導火線

從一節課中學生對PAD的使用來看,主要是幫助他們實現了篆體字的查找和書寫問題,這個環節是離不開PAD的。盡管教師已經在課前提供了自己事先查好的資料圖片,但96.7%的學生選擇了用PAD來查找篆體字、觀看和練習書寫,而不用課前筆者發下來的現成的資料圖片。還有的學生借助以觀書法的書法訓練,通過屏幕的描摹感受到了書法線條的力度,新鮮度十足!PAD 走入美術課堂絕不是一個噱頭,它激發了師生的課堂互動,點燃了全班學生的學習欲望。

二、數字化的操作是篆刻學習的得還是失

當人們睜開眼睛,面對著自然與人類共同創造的大千物質世界,這是“物性”的世界,另一方面,我們體驗著物質世界所帶來的感覺,當這種感覺漸漸成為我們的自覺時,就會使感覺者與被感覺物象形成合一,那樣我們才能真正有所覺悟,這是人的“悟性”。篆刻作為最需要物質材料來完成的藝術形式,它的發展更離不開材料這一“物性”的發現與運用,同時也離不開學習者“悟性”的自知,建立材料與學生之間的聯結,才能找到發生發展的“源”。

可是,便捷的數字操作,使學生喪失了了解和觸摸媒材的機會。學生們更愿意回家以后,打開電腦或PAD,用鼠標點一點,畫一畫,然后一枚印章就設計出來了,拿到3D 打印機上,不肖一刻,一枚自己的姓名章就制作出來了。這種“物性”已轉化為對數字技術的“悟性”。于是,我們感到,現在學生的動手能力在逐漸減弱,這是得還是失?

三、多種APP之間的切換是玩還是學

本節課中用了多種App:以觀書法—畫時印章—授課大師—生動掃碼,以觀書法幫助查找篆書和印章,畫時印章幫助實現字入印的變化書寫,授課大師幫助展評學生的作品,生動掃碼實現定做學生的自助學習,這些都是站在學生的立場,以學生為主體來授課,但從課的實際效果來說,一個班級四五十個學生,他們用了一些時間來操作PAD,把學習的興趣投入到PAD上了,有些自制力差的同學,課結束時,字才刻了一半。

這是一節傳統藝術與現代技術相結合的篆刻融合課,從教學的目標看,學生成功制印,并且興趣盎然,還引發了學生對數字技術應用到書法篆刻藝術的探索,這已經超越了筆者預期的效果,這是現代技術的功勞,相信在不遠的未來,隨著現代技術更廣泛的應用,學生的新鮮度會褪色,也更會沉下心來進行更深入書法和篆刻的探索與學習。