少數民族地區精準扶貧滿意度研究

——以西藏自治區為例

張建偉 圖登克珠 楊阿維

(西藏大學,西藏拉薩 850000)

改革開放以來,我國經過40年有計劃、有組織、大規模的扶貧開發工作,取得了舉世矚目的脫貧成效[1]。貧困人口從1978年的7.7億減少到2016年的4335萬人,減少了近7.3億人,使數以萬計的中國農民解決了溫飽,摘下了貧困的帽子。聯合國開發計劃署大數據減貧報告指出:“中國是全球最早實現千年發展目標中減貧目標的發展中國家,為全球減貧工作做出了巨大的貢獻。”[2]然而,多年的扶貧開發實踐中,存在貧困人口底數不清、扶貧資金粗放漫灌、扶貧項目偏離目標、扶貧制度設計缺陷、扶貧政策的邊際效益逐漸遞減、扶貧工作趨向乏力等問題。從現有貧困人口分布來看,大部分分布在深山地區、石山地區、荒漠地區、高寒地區、偏遠山區的角落里,都是難啃的“硬骨頭”,扶貧進入了攻堅拔寨的關鍵時期。為此,以習近平同志為核心的黨中央提出精準扶貧戰略思想,強調精準識別、因人施策,實現扶真貧、真扶貧。國務院扶貧開發領導小組辦公室在2014年5月12日印發的《建立精準扶貧工作機制實施方案》中指出:“通過對貧困戶和貧困村精準識別、精準幫扶、精準管理和精準考核,引導各類扶貧資源優化配置,實現扶貧到村到戶,逐步構建精準扶貧工作長效機制,為科學扶貧奠定堅實基礎。”[3]為此,各地在精準扶貧實踐工作中相繼探索了一系列行之有效的標準、辦法、方法和措施,為更有效、更精細、更準確地開展扶貧攻堅奠定了實踐基礎。為了更好地評價西藏精準扶貧滿意度,本文基于農牧民的調查問卷,從精準識別、精準管理、精準幫扶、精準扶貧總體滿意度入手,研究西藏扶貧開發工作的滿意度及其影響,希望對今后調整扶貧措施和方法有一定借鑒。

貧困問題一直備受學術界關注,許多學者長期以來致力于貧困類型、特征、成因及其貧困治理的研究,其中Deepa Narayan等[4-6]的窮人呼聲系列研究成果最具有代表性。隨著扶貧工作的持續深入,不少學者開始關注政府扶貧績效評估。David Swomdell和Janet M. kelly通過調查發現公眾滿意度與政府服務績效具有相關性,認為可以把公眾的主觀服務評價用作政府績效的評估指標[7]。Piazza等(2001)通過對中國貧困的研究,認為扶貧績效提升在于資金使用效率,而非增加資金投入,提升中國扶貧績效的關鍵是資金監管、資金瞄準等使用效率,最應該投到教育領域[8]。2016年國家提出引入第三方評估機構考核扶貧績效,將群眾滿意度軟指標列入考核指標體系,開啟了群眾滿意度視角下的扶貧績效評價研究。學術界基于農戶視角從不同的維度對扶貧績效進行了廣泛的調研和研究,主要集中在基礎設施、教育、衛生、產業、移民搬遷等領域扶貧績效評估(劉小珉,2016)[9],扶貧政策知曉度、參與度及受益度與扶貧政策滿意度關系研究(曹軍會等,2017)[10],扶貧項目、扶貧資金、扶貧政策知曉度研究(張曉佳等,2017)[11],精準識別、精準幫扶、脫貧意愿研究(楊阿維等,2018)[12]。

從已有研究來看,學者們普遍認為精準扶貧績效是顯著的,但是不同地域的農戶對精準扶貧滿意度存在地區差異。現有文獻主要聚焦中東部區域,較少關注西部邊疆民族地區。西藏自治區是民族地區、邊疆地區,具有邊疆性、民族性、宗教性,是反分裂斗爭的前沿陣地,其扶貧績效的滿意與否關系到全面小康社會的實現,也關系治邊穩藏戰略的實現。

一、數據來源、指標選擇及模型設定

(一)數據來源

本次調查是基于國家提出引進第三方評估的倡導下,以西藏農牧民為調查對象,以西藏農牧區村莊為調查單位,采用農牧民群眾滿意度的一些“軟指標”,對西藏基層政府在貧困精準識別、精準管理、精準幫扶等方面進行調查,旨在了解西藏農牧區精準脫貧取得的成就及存在的問題。一方面有利于掌握農牧民對精準脫貧滿意度方面的情況,便于適時調整精準扶貧措施,從而提高精準脫貧成效和基層政府貧困的精準治理水平;另一方面可以有效防止“被脫貧”“數字脫貧”“虛假脫貧”等現象。2016年7月至2017年8月,項目組共收集1050份調查問卷,剔除無效問卷,可供分析的有效樣本1013份,覆蓋西藏5市2地區。

(二)指標選擇

1. 人口學基本特征

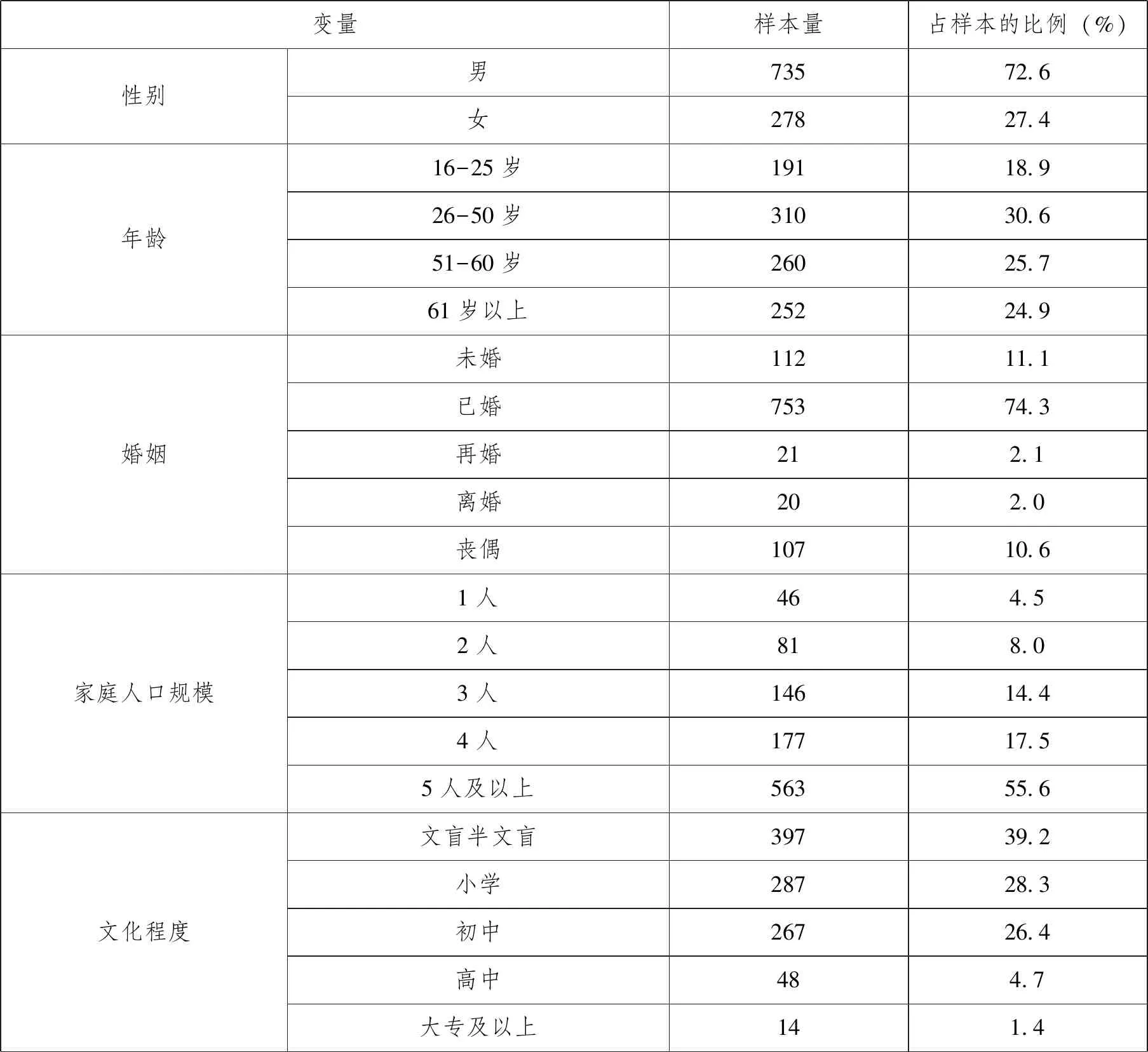

人口學基本特征包括性別、婚姻、家庭人口規模、文化程度四個主要變量,各變量指標描述性統計見表1。

一是性別與年齡。男性樣本量為735,占總樣本量的72.6%;女性樣本量為278,占總樣本量的27.4%,對女性賦值1,男性賦值2。16-25歲樣本量占18.9%,26~50歲樣本量占30.6%,51~60樣本量占25.7%,61歲以上樣本量占24.9%。

二是婚姻狀況。將被訪者婚姻狀況分為未婚、已婚、再婚、離婚和喪偶五類,并分別賦值為1、2、3、4、5,其中,未婚占樣本總量的11.1%,已婚占74.3%,再婚占2.1%,離婚占2.0%,喪偶占10.6%。從婚姻狀況來看,絕大部分受訪者是已婚,未婚和喪偶受訪者占比相當,離婚和再婚受訪者比例不足5%。

三是家庭人口規模。家庭人口規模用家庭成員數量來衡量,將被訪問者家庭人口規模分為5個等級,分別為1人、2人、3人、4人、5人及以上。其中,5人及以上占樣本總量的55.6%。表明西藏農牧區家庭人口規模較大,勞動力撫養比例較高。

四是文化程度。文化程度反映受訪者受教育程度,能夠體現受訪者整體素質。將受訪者的受教育年限分為文盲半文盲、小學、初中、高中、大專及以上5類,分別賦值為1、2、3、4、5。其中,受訪者文盲半文盲占樣本總量的39.2%,小學占28.3%,初中占26.4%。表明西藏農牧民受教育水平較低,有將近67.5%的受訪者沒有完成九年義務教育。

羌族的非遺文化摻不得假。我看現在廣場上的羌族舞蹈太不恰當了,原來的味道全變完了。我在羌寨跳舞從不主張放音樂,都是唱羌族歌曲的。把沙朗舞視為廣場舞來跳的做法,是我無法預料和難以接受的。去年在“北川沙朗節”上,流行音樂剛一放,我覺得整個沙朗舞的味道立馬就變完了。我小時候會唱幾百首沙朗歌曲。我們羌族女子只要會說話就會唱歌的。網絡流傳的《羌魂》視頻里的沙朗舞曲就是我唱的。我的原生態唱法是從媽媽、婆婆那里學來的。以前農忙時,一座山走一圈要幾十公里。那時候對山歌,男女對冒火了,都要打架的,對不上就要整人。晚上兩三點做完活路,要吃夜宵,夜宵吃完了,再跳沙朗舞。

表1 受訪戶人口學基本特征描述性統計

2. 核心變量

精準識別是指通過申請評議、公示公告、抽檢核查、信息錄入等步驟,將貧困戶和貧困村有效識別出來,并建檔立卡。召開村民會議評議貧困戶既是精準識別公正公開和村莊民主的體現,也是基層政府落實精準識別滿意度的體現。精準管理是指對扶貧對象進行全方位、全過程的監測,建立全國扶貧信息網絡系統,實時反映幫扶情況,實現扶貧對象的有進有出,動態管理,為扶貧開發工作提供決策支持。精準幫扶是指對識別出來的貧困戶和貧困村,深入分析致貧原因,落實幫扶責任人,逐村逐戶制定幫扶計劃,集中力量予以扶持。具體變量的衡量問題和各指標問題描述性統計見表2。

(三)模型設定

1. 因子分析模型

考慮到相關變量間存在多重共線性問題,需要對精準識別、精準管理、精準幫扶指標進行因子分析,具體因子分析模型為:

表2 核心變量描述性統計

通過因子分析結果顯示,精準識別因子、精準管理因子、精準幫扶因子的KMO檢驗值分別為0.828、0.789、0.788,Bartlett的檢驗P都為0.000,方差貢獻率分別為75.80%、84.24%、79.06%。表明這些指標在精準識別、精準管理、精準幫扶因子上有較大載荷,能夠涵蓋這些變量信息。

2. 回歸分析模型

為了了解農牧民家庭人口學特征對精準識別、精準管理、精準幫扶、精準扶貧總體滿意度的影響狀況,本文構造了5個實證回歸模型。具體回歸基本模型為:

二、實證結果分析

(一)人口學特征對精準識別、精準管理、精準幫扶、精準扶貧總體滿意度回歸結果

將受訪戶人口學特征及3個公因子分別帶入模型中,運用SPSS19.0軟件對相關參數進行了估計,相關估計結果見表3所示。從表3回歸結果可以看出,模型的整體顯著性較好,擬合度較高,模型調整后的Adj R Squared分別為0.608、0.947、0.881和0.861。

性別因素對精準識別滿意度、精準管理滿意度、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度產生了顯著負向影響。具體來看,男性對各個滿意度比女性低,男性滿意度最低的是精準幫扶,為88.7%;其次是精準識別和精準扶貧總體滿意度,為59.1%和42.4%;最后是精準管理,為43.3%。主要是由于男性負責賺錢養家,是家庭收入的主要來源者,壓力較大作出滿意度較低的評價。

年齡因素對精準識別滿意度、精準管理滿意度、精準扶貧總體滿意度有顯著正向影響,對精準幫扶滿意度沒有顯著影響。表明年齡越大對精準扶貧總體滿意度比精準識別和精準管理要大。換言之,年齡較大的受訪者對精準扶貧總體更加滿意。

婚姻因素對精準識別滿意度具有顯著負向影響,對精準管理和精準幫扶具有顯著正向影響。表明離婚或喪偶群體對精準識別不滿意,這和我們實際調研基本符合,大多數非貧困離婚和喪偶的受訪者總希望自己被識別為貧困群體。

家庭人口規模對精準識別滿意度、精準管理滿意度、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度具有顯著正向影響。表明家庭人口規模越大,對精準識別滿意度、精準管理滿意度、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度越高。西藏家庭人口規模較內地省份大,家庭負擔人口系數較多,政府在精準扶貧各方面對其都有所幫助,能夠減輕其家庭負擔,因此對精準扶貧各方面滿意度較高。

教育程度對精準識別滿意度、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度具有顯著負向影響,對精準管理具有顯著正向影響。表明受教育程度越高的受訪者,對精準識別滿意度、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度越低,但其對精準管理滿意度卻越高。受教育程度越高,對扶貧工作的認識和要求越高,因此作出不滿意的評價。但對精準管理滿意度高,是因為近些年反腐高壓態勢下,各級政府在扶貧資金、對扶貧工作重視程度、扶貧項目管理與宣傳方面較為重視。

(二)精準識別、精準管理、精準幫扶對精準扶貧總體滿意度回歸結果

從表3回歸結果可以看出,模型Adj R Squared為0.844,表明模型擬合優度很好。

精準識別因素與精準扶貧總體滿意度具有顯著負向影響,表明識別越精準,精準扶貧總體滿意度越低。精準識別是決定扶貧資源到戶、到人和解決精準扶貧“最后一公里”問題的前提,目前西藏根據自身特點,參照了不同地區的識別標準,制定了“一申請、一評議、二審核、三公示、縣(區)審定”的程序,嚴格的識別程序和標準使得非貧困戶沒有被識別為貧困戶,導致部分非貧困戶對扶貧總體滿意度不高。

精準管理因素與精準扶貧總體滿意度具有顯著正向影響,表明對扶貧管理越精準,精準扶貧總體滿意度越高。國家和西藏自治區在精準扶貧工作中加大反腐力度和監管力度,使得精準扶貧資金和項目等管理比較滿意,精準扶貧總體滿意度也就越高。

精準幫扶因素與精準扶貧總體滿意度具有顯著正向影響,表明幫扶措施越精準,精準扶貧滿意度越高。近年來,西藏在國家和兄弟省市對口支援政策下、在西藏各單位駐村工作機制下、在組團式援藏的策略下,對農牧區群眾的幫扶措施更加精準,扶貧成效顯著,得到廣大農牧民的認可和歡迎。

表3 人口學特征對精準識別、精準管理、精準幫扶滿意度、精準扶貧總體滿意度回歸結果

注:“﹡”“﹡﹡”和“﹡﹡﹡”分別表示10%、5%和1%的顯著性水平,括號內為估計系數對應的標準差。

三、研究結論與建議

(一)研究結論

性別、教育程度對精準扶貧總體滿意度具有顯著負向影響。每增加一位男性,精準扶貧總體滿意度就減少43.3%。男性對精準扶貧總體滿意度不高,由于男性是一個家庭的主要勞動力,承擔撫養家庭的重擔。教育程度越高,精準扶貧總體滿意度越低,受訪者每多接受1年教育,精準扶貧滿意度就會降低13.7%。表明受訪者教育程度越高,對生活的要求就越高,對政府精準扶貧滿意度要求就越高。

年齡、婚姻和家庭人口規模對精準扶貧滿意度具有顯著正向影響。年齡每增加1歲,精準扶貧總體滿意度就會增加35.2%;婚姻對精準扶貧總體滿意度能夠產生9.6%的影響;家庭規模每增加1人,精準扶貧總體滿意度就會增加16.2%。表明老人、喪偶群體、家庭人口規模較大的受訪戶對精準扶貧越滿意。

精準識別對精準扶貧總體滿意度呈顯著負向影響,但影響程度較低。精準管理與精準幫扶對精準扶貧總體滿意度呈顯著正向影響,影響程度分別為27.2%和36.0%,表明扶貧項目了解程度、政府對扶貧的重視程度、資金知曉度、政策的受惠程度和幫扶程度等越高,精準扶貧總體滿意度就會越高。

(二)政策建議

西藏要繼續加大對農牧民的職業技能培訓,加大對實用性技能培訓的投入,提升農牧民就業質量,進而增加農牧民收入。同時,繼續優先發展教育,提高教育質量,合理培養經濟社會發展需要的人才,提高受教育者的就業質量,阻斷貧困代際傳遞。

進一步推動老年人群的社會保險和高齡化補貼,對貧困的喪偶群體開展幫扶救助,加強對老年群體和喪偶群體的精神關懷,積極發展關愛老年人和喪偶群體的公益性事業,給予他們更好的精神關懷,讓其能夠安享晚年。

在精準識別過程中需要立足各地區實際情況,創新精準識別機制,對貧困戶實行動態管理和退出機制;在精準管理過程中,需要優化和完善扶貧項目和資金的分配機制,合理分配扶貧資源,杜絕“精英俘獲”現象,加大扶貧政策宣傳力度;在精準幫扶方面,要加強對農牧民職業技能的培訓,加大對深度貧困區農牧民政策和資金傾斜力度。此外,要堅持扶貧與扶智、扶志相結合、物質扶貧與精準扶貧相結合、輸血與造血相結合才是精準扶貧開發最根本的模式[13]。