基于互聯網學習平臺的隔代互學研究

涂淑莉 吳 洋

一、研究背景

浙江省武義縣泉溪鎮中心小學處于城鄉交界處。隨著當地經濟的發展,許多私人加工企業迅速崛起,很多家長選擇附近工廠就業,平時接送孩子上下學的任務就落在家中老人的身上,照顧孩子的學習、生活起居成了鄉村老人生活中不可缺少的一部分。鄉村多數老人文化程度不高,在孩子的教育上缺乏科學合理的方法,跟不上社會發展的步伐,與教師的溝通有時也存在一些問題,特別是在高科技產品的使用上,多數老人表示“實在困難”。

同時,人口老齡化是21 世紀人類社會面臨的重大課題,也是我國的基本國情。老年人的學習,對于順應老齡化社會的要求,以及促進社會穩定、發展,有著重要意義。浙江老年開放大學學習平臺依托自有的“浙江終身學習在線”“浙江終身學習數字化資源庫”,優化了為老年人量身定制的“第三年齡學堂”,首期將向社會免費提供近5000 個數字化學習資源,將打造“老有所學、老有所樂、老有所養、老有所為”四大主題學習空間。

基于上述背景,鄉村班主任可以借助互聯網學習平臺開展隔代互學活動,拓寬鄉村老人的學習渠道,讓他們逐步形成終身學習的理念,跟上社會發展的腳步。更為重要的是,通過互學活動可以增進祖孫間的關系,促進學生人格的健全發展。

二、研究準備

為了全面了解鄉村老人對“學習”的認識和需求,2019 年11 月初,我們要求學生采訪自己的爺爺奶奶或者外公外婆,并在“問卷星”上做好反饋。

我所帶班級共有48 位學生,但部分外地學生的長輩不在武義縣,因此接受調查的只有40位祖輩。結果顯示,參與調查的40 位祖輩中,年齡在50 到70 歲之間的人數較多;祖輩的文化程度偏低,其中文盲占2.5%,小學文化程度的占65%,初中文化程度的占30%,高中文化程度的僅占2.5%;對于“學習”一詞的理解,有25位老人能夠明白“學習”的含義,有4 位老人不明白,有點答非所問。

2019 年12 月初,我們深入學生家庭對老人進行有針對性的采訪,了解他們對“學習”的理解,并詢問他們是否愿意跟孩子一起學習,讓隔代互學成為一種可能。當我們提起可以借助“浙江老年開放大學”這個平臺時,多數老人表示這是一種很好的學習方式,愿意嘗試。

2019 年12 月中下旬,通過“你好,寒假!”學生討論會,我對2020 年“你好,寒假!”班級隔代互學的研究內容和方法進行了進一步的細化,將“基于互聯網學習平臺的隔代互學研究”作為研究重點。

2020 年寒假前,學校工會要求全校學生的祖輩注冊“浙江老年開放大學”學習平臺。在家長的指導下,班里有48 個家庭的老人在平臺完成了申請學習賬號和注冊工作,注冊率達到100%。我們覺得這是一個促進老人學習的良好平臺,如果合理利用的話,對于提升老人各方面的知識和能力有很大的幫助。但是,我們也擔心老人完成注冊后,不能真正利用這個平臺開展學習。如何發揮學生的引領性,幫助老人熟練地在學習平臺操作,實現自主學習?祖孫的互學是如何發生的?祖孫在這樣的學習過程中又有怎樣的收獲?這都是我們要在假期實踐中探討的話題。

三、活動開展

根據班級學生的志愿報名情況,我們組建了班級隔代互學微信群,引領學生和老人通過家庭內部互學共學、線上反饋交流、線下成果匯報的方式進行居家隔代互學。鄉村老人文化程度低,不會使用手機、電腦等科技產品,如何引領學生教會老人在電腦或者手機上熟練地打開“浙江老年開放大學”平臺并開展學習,也成了我們開展隔代互學的主要工作之一。

(一)巧用休業式,邀請長輩進課堂

2020 年1 月17 日上午,我們在教室開展了班級休業式暨“你好,寒假!”隔代互學項目培訓會。與往年不一樣的是,參會人員除了學生家長,還有祖輩代表。祖孫三代共聚教室,一場別開生面的學習由此發生。在“你好,寒假!”隔代互學項目培訓會上,我們重點講解了隔代互學項目的研究內容、方法以及操作步驟。

本班學生的祖輩年齡大都在50 到60 歲,文化程度相差甚遠,接受知識的能力也不一樣。針對如何利用“浙江老年開放大學”學習平臺開展學習,我們做了詳細介紹。學習平臺上有大量的視頻,這對于識字不多的鄉村老人來說是非常有意思的,操作起來也相對簡單;班上的絕大部分學生對電子產品都很喜愛,讓他們教老人學習,能夠激發他們的潛力,提升自豪感。祖孫互學、共學隨時發生,其間也少不了父母的參與和協調,這樣的學習也會促進了家庭關系的和諧。

(二)召開家庭會議,量身制訂計劃

根據休業式上的培訓內容,各個家庭針對自己對2020 年“你好,寒假!”隔代互學項目的設想,祖孫三代圍坐在一起召開家庭會議。班里共有48 個學生,組織家庭會議的有43 個家庭,占比達到89%。會議中,各個家庭根據孩子和老人的興趣愛好,商量確定祖孫互學的主要內容,學生需明白要跟長輩學什么或者要教長輩學什么。確定每人每天有一定的學習時間,學習過程要詳細,學習要持續進行,并以照片、視頻、美篇總結等方式呈現學習結果。同時,由父母負責做好記錄,完成“家庭隔代互學共學討論表”,制訂“你好,寒假!”活動計劃。最后,根據教師提供的初稿,家庭內部再討論,細化內容,從而形成方案,制訂學習協議并簽字承諾等。

(三)祖孫互學,打開新世界

1.“小老師”上線。

寒假里,我利用班級微信群對學生進行線上指導,教會他們在手機和電腦上打開學習平臺,在熟記操作步驟的基礎上,學會迅速登錄平臺;通過讓學生在微信群里按時打卡的方式,了解他們的掌握情況。“小老師”們掌握登錄學習平臺的要領后,就可以進行教學了,他們教學的對象是自己的爺爺奶奶,教學第一步就是讓他們學會登錄學習平臺。這個任務對于從來沒有上網經驗的鄉村老人來說還真不容易,學生首先要教祖輩們認識“浙江老年開放大學”這幾個漢字以及拼音,接著引導老人在手機或者電腦上找到瀏覽器頁面,輸入“浙江老年開放大學”,然后按下回車鍵,再找到網頁,根據注冊的賬號登入平臺。

老人們的文化程度不同,學生教學的時間也不一樣:有些老人要從最基礎的識字、打字學起,教學的時間相對要長一點;有些老人有一定的學習基礎,接受能力也會快一點,學習的時間就短一些。看似簡單的登錄平臺學習,對于老人來說真的不簡單,小欣在教學體會中這樣寫道:“這是我第一次教爺爺用手機打字,爺爺雖然認識這幾個字,但是讓他在手機上操作,還是挺費勁的,手機總是不聽爺爺的話,總愛跟他捉迷藏。不過,經過多次實踐,最終爺爺成功登錄學習平臺了。看著爺爺成功的那一刻,我開心極了。”

2.祖孫共實踐。

讓老人們在視頻學習的基礎上把知識合理消化,運用于生活實際并且傳授給孩子,促成真實發生的隔代互學,是我們研究的意義所在;讓鄉村老人也能夠像城里的退休老人一樣有充實的老年生活,了解外面的世界,跟高科技接軌,跟上時代發展的腳步,是我們研究的重要目標。這個春節,因為疫情,居家不出門成了我們最好的生活方式,而在線學習也成了老人和孩子們每天的必修課。

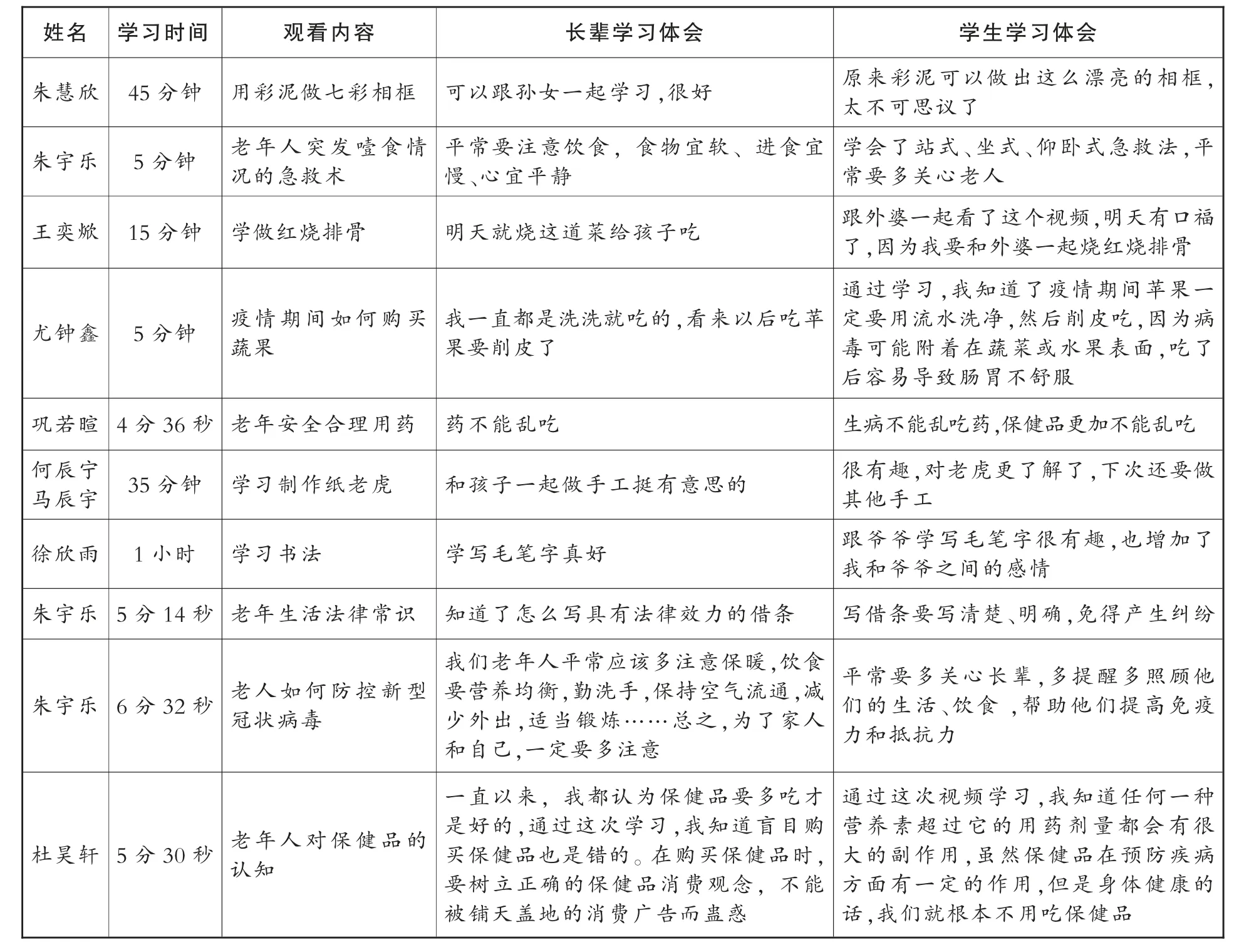

經過一段時間的實踐,“小老師”們已經成功教會長輩打開電腦或者手機登錄學習平臺。根據老人的興趣愛好和生活中的實際運用情況,祖孫商議合理選擇學習項目。學習平臺上的項目很多,祖孫倆在項目選擇上進行了協商,最終選擇了彼此都感興趣的項目進行學習,如書法、繪畫、養生保健、生活休閑、體育鍛煉等。很多學生跟長輩一起認真觀看視頻,一起學習,學習過程中還不忘動手操作,并根據學習記錄表做好記錄,學習過程中有收獲、有思考(見48 頁表1)。

再如杜昊軒和爺爺的記錄就更加詳細了,他們把學習心得寫成了日記:

2020 年2 月4 日 跟爺爺看課隨想

今天,我跟爺爺打開“浙江老年開放大學”學習平臺,觀看了“老年安全合理用藥”這個視頻。看完后,我跟爺爺的感受很深。爺爺告訴我,他通過觀看這個視頻,知道了抗酸藥、胃酸分泌藥物和多潘立酮不能一起使用;年齡大、對藥物的吸收能力和耐受性下降,以及自身患多種疾病、使用多種藥物等原因,易出現用藥安全問題,尤其是藥物不良反應;藥品一定要放在密閉干燥處,且不能放在兒童接觸到的地方;用藥期間一定不能喝酒。對呀,以前我經常發現爺爺吃藥后還喝酒。我想,看了這個視頻,他下次應該會注意了。我的感受是:爺爺奶奶生病用藥期間,我一定要注意觀察,如果出現皮膚過敏現象,必須讓他們立即停藥;如出現嚴重不良反應,那就立即就醫。這樣的學習真好,以后我們還要繼續學習。

表1 “祖孫共實踐”記錄表

四、活動收獲

(一)豐富老年生活

鄉村老人白天基本在田間、工廠、家中干活,除了看電視、適當休息,也沒其他娛樂活動了。參與平臺學習后,老人們的生活方式有所改變,參與的活動更加廣泛了。這項活動讓他們天天有事可做,豐富了他們的生活,也讓他們獲得了價值感,對自我有了新的認識。

這次的隔代互學活動,不但使鄉村老人學會了使用手機或者電腦,更幫助他們把所學的知識運用到實際生活中,提高了生活質量。老人們通過上網學習、查看微信等方式,了解到更多外面的信息,從而實現了與時代接軌。

(二)孫輩學會了感恩

傳統的隔代教育造就了一些“小皇帝”“小公主”,學生們習慣了從長輩那里索取,主動關心長輩的意識不強。但自從參與隔代互學活動后,學生們的觀念發生了改變。杜昊軒匯報心得時這樣說道:“我覺得,平時我要多關心爺爺奶奶的飲食情況,讓他們吃得健康吃得營養,從而提高免疫力和抵抗力……爺爺奶奶對我太好了,以前我還經常跟他們頂嘴,現在想想真是太不應該了,今后一定好好改正。敬老愛老的孝道文化是我們的財富,值得一直傳承下去。”

(三)增進祖孫關系

對于經過平臺學習后的祖孫關系,我做了一個調查,發現:所有參與學習的祖輩都認為參與這項隔代互學活動后,自己能跟晚輩和諧相處,逐漸消除了因觀念不統一而產生的隔閡;同時,也促進了家庭和諧氛圍的形成,為創建學習型家庭奠定了基礎。

我還通過線上互動交流的方式采訪了參與學習的學生,他們一致認為,自從跟長輩在平臺一起學習后,跟祖輩有了共同的話題,對祖輩也多了些崇拜。何辰寧在她的學習感悟中這樣寫道:“以前我總覺得爺爺什么都不懂,問他很多問題他都不會。自從爺爺在‘浙江老年開放大學’平臺上學習后,我發現爺爺變得很厲害了,知道的東西越來越多了。我很崇拜他。”