體外反搏治療缺血性心力衰竭的療效及對心功能指標的影響研究

薛小軍 譚陽暉 楊智強 王福好 凌明

冠心病威脅著患者的健康和生命安全。心肌缺血會出現心絞痛癥狀,最終導致患者發生心力衰竭。通常治療冠心病的方法為服用藥物或對血管進行重新建構,但部分患者經過上述治療后仍然存在心絞痛癥狀和心功能障礙,可以采取一些輔助性治療方法,例如體外反搏治療,此種治療方法的治療原理是在心臟舒張期將四肢和軀體的血液驅回心臟,使心臟血液充盈,緩解心肌缺血的癥狀。本文研究將體外反搏治療應用于缺血性心力衰竭患者,并觀察治療后患者的心絞痛療效及對心功能指標的變化,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018 年2 月~2019 年2 月收治的40 例缺血性心力衰竭患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為研究組和對照組,各20 例。納入標準:確診為冠心病或慢性心力衰竭。排除標準[1]:心絞痛癥狀起伏不定,出現失代償性心力衰竭和急性心肌梗死,主動脈瓣閉合不全,血壓>180/110 mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa),心律不齊,有深靜脈血栓,靜脈炎癥,有出血傾向,處于妊娠期,腹主動脈血管發生異常擴張,并且直徑>5cm,不同意參與本次研究。所有患者均已簽署了知情同意書,本次研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 對照組采取常規方法治療,給予阿匹林50 mg,1 次/d,口服;硝酸異山梨酯10 mg,3 次/d,口服。研究組在對照組基礎上接受體外反搏治療,采用P-ECP/TI 型氧飽和度監測型體外反搏治療設備對患者進行體外反搏治療,1 次/d,1h/次,治療36 h 為1個療程。

1.3 觀察指標及判定標準

1.3.1 臨床療效 療效判定標準[2]:顯效:癥狀完全消失或反復發生率降低>80%;有效:癥狀反復發生率降低50%~80%;無效:心絞痛發作頻率降低<50%。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.3.2 治療后心功能指標 在治療后第6 周末對患者的心功能指標進行監測,采用無創血流動力學監測儀,對局部皮膚進行深度清潔后,將監測儀的兩極貼于患者的頸胸兩側,監測患者的CO、CI、SVI、ACI、VI、SVR、SVRI、STR。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差(±s) 表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 研究組總有效率85%高于對照組的55%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

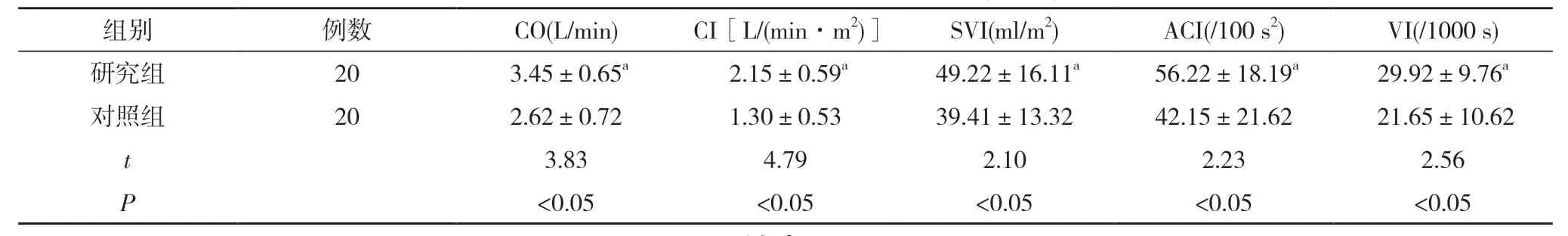

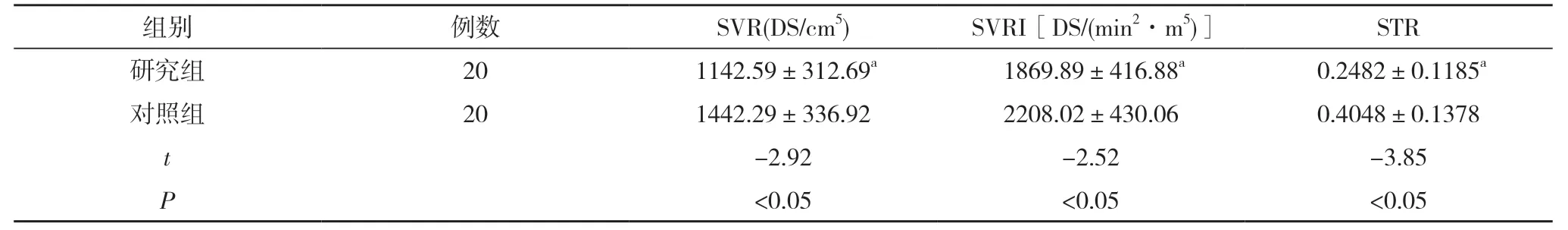

2.2 兩組治療后心功能指標比較 治療后,研究組CO、CI、SVI、ACI 和VI 均顯著高于對照組,SVR、SVRI 和STR 顯著低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組臨床療效比較 [n,n(%)]

表2 兩組治療后心功能指標比較(±s)

表2 兩組治療后心功能指標比較(±s)

續表2

3 討論

體外反搏的治療原理是在心臟舒張期對患者的下肢血管進行加壓,使主動脈的舒張壓升高,增加冠狀動脈的血液供應,并且在減壓時被壓迫的動脈血管迅速擴張,周身血管血液的阻力減小,降低了心臟的后負荷,減少了心肌耗氧量,以達到緩解心絞痛癥狀的目的[3,4]。本次研究對缺血性心力衰竭患者采用體外反搏進行治療,通過嚴格的心電和血壓監測,加大利尿劑的使用,減輕了患者的容量負荷,在常規治療的基礎上對患者加用體外反搏治療,同時采用彩超、無創血流動力學監測患者的心功能指標,治療過程中無心力衰竭癥狀持續發展、心律不齊、急性冠狀動脈綜合征等不良癥狀發生,表明了在常規治療的基礎上進行體外反搏治療安全性很高[5-7]。本次研究結果顯示,治療后,研究組CO、CI、SVI、ACI 和VI 均顯著高于對照組,SVR、SVRI 和STR 顯著低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。由此表明通過體外反搏對缺血性心力衰竭患者進行治療,可以改善患者的心臟血流動力學。肺動脈漂浮導管法(PAC)可以連續監測患者的血流動力學,被認為是監測患者心功能的金標準,然而,因為其會產生創口,因此很少被應用于臨床監測[8]。無創血流動力學監測與肺動脈漂浮導管法關聯性很強,并能夠精準地進行監測,還能反復監測[9]。本次研究在監測心功能指標時,無創血流動力學監測比彩超監測的敏感度更高,說明無創血流動力學更適合于對缺血性心力衰竭患者的心功能指標監測,可更好地為臨床治療提供參考[10]。

綜上所述,采用體外反搏治療缺血性心力衰竭患者的臨床療效顯著,可有效緩解心絞痛癥狀,改善心功能指標。