阿司匹林聯合氯吡格雷對腦梗死患者炎癥因子、血液流變學指標的影響分析

李威娜

腦梗死為缺血性腦卒中,是腦部組織因血液供血出現障礙,導致局部腦組織出現缺血、缺氧癥狀,使組織出現缺血性的軟化或是壞死[1]。腦梗死臨床表現為言語智力障礙、半身不遂、猝然昏倒等,臨床將其分為腦血栓形成、腦栓塞、腔隙性梗死等,且腦梗死占全部腦卒中的80%,且其的發生與高血壓、糖尿病、心律失常等有著直接關系,如治療不及時,還會增加致殘率與死亡率,對患者生活、生命產生極大地威脅[2]。目前,臨床在腦梗死治療中,多用藥物治療,如阿司匹林、氯吡格雷,但實踐發現,將以上兩種藥物聯合治療,可以提高治療效果,降低炎癥因子水平,改善血液流變學指標水平,促使患者病情盡快康復[3]。本次針對腦梗死患者用阿司匹林聯合氯吡格雷治療對炎癥因子水平、血液流變學指標的影響進行評價,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年2 月~2019 年10 月本院收治的100 例腦梗死患者作為研究對象,根據治療措施不同分為對照組和實驗組,每組50 例。對照組男29 例,女21 例;年齡52~78 歲,平均年齡(65.25±7.44)歲;發病到就診時間2~10 h,平均發病到就診時間(6.42±1.69)h;梗死部位:丘腦25 例,腦葉15 例,基底節區10 例。實驗組男30 例,女20 例;年齡53~79 歲,平均年齡(66.01±7.59)歲;發病到就診時間2~11 h,發病到就診時間(6.58±1.84)h;梗死部位:丘腦24 例,腦葉15 例,基底節區11 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本次研究醫院倫理會同意并批準。診斷標準:參照中國缺血性腦卒中關于腦梗死診斷標準,并結合磁共振成像(MRI)或腦CT 檢查確診[4]。納入標準:符合診斷標準者;首診為腦梗死者;出現局灶性或是全面性神經功能缺損者;認知功能正常者;患者、家屬知情,并簽署同意書。排除標準:出血性腦卒中者;合并心肝肺腎等臟器功能異常者;依從性較差者;不按時用藥者;中途退出研究者;藥物禁忌證者;惡性腫瘤患者。

1.2 方法 入院后,兩組患者均給予持續性低流量吸氧干參,同時口服腦保護劑與維生素E 治療,了解患者是否有糖尿病及高血壓等病史者,并做好相應的控制治療。在此基礎上,對照組采用阿司匹林(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20130078)治療,口服,初始劑量嚼碎服用300 mg,之后1 次/d,100 mg/次。實驗組采用阿司匹林聯合氯吡格雷(深圳信立泰藥業股份有限公司,國藥準字H20000542)治療,阿司匹林用法用量同對照組一致,氯吡格雷口服,75 mg/次,1 次/d。

兩組患者均連續用藥4 周。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療前后炎癥因子、血液流變學指標水平、神經功能缺損情況、日常生活能力及不良反應發生情況。①炎癥因子:C反應蛋白、白細胞介素-8、白細胞介素-6,抽取患者血液,做相關處理后,采用散射比濁法對C 反應蛋白水平進行檢測,用酶聯免疫吸附法對白細胞介素-8、白細胞介素-6 進行檢測[5]。②血液流變學指標:血小板聚集率、血漿粘度、全血粘度。③神經功能缺損情況:采用NIHSS 進行評價,分值0~42 分,評分越高患者神經功能缺損越嚴重[6]。④日常生活能力:用Barthel 指數進行評價,百分制,分數越高越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

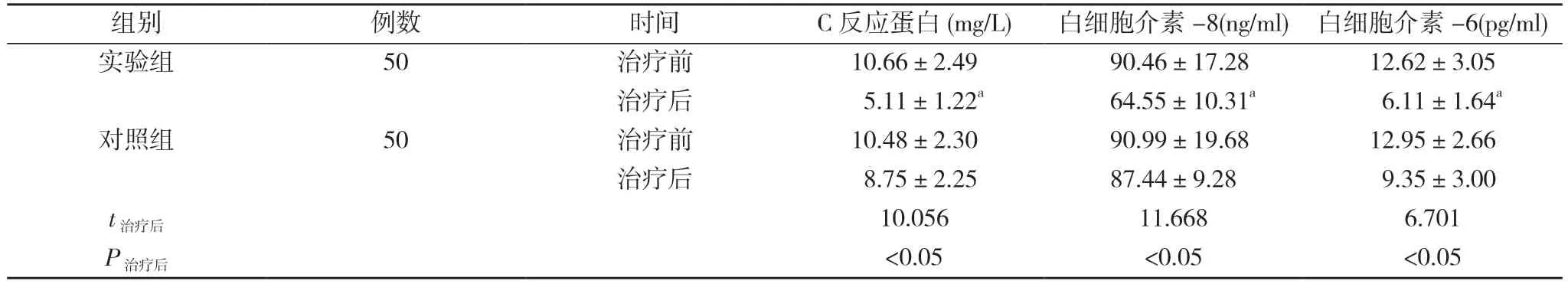

2.1 兩組患者治療前后炎癥因子水平比較 治療前,兩組患者C 反應蛋白、白細胞介素-8、白細胞介素-6水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組患者C 反應蛋白、白細胞介素-8、白細胞介素-6 水平低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者治療前后血液流變學指標水平比較 治療前,兩組患者血小板聚集率、血漿粘度、全血粘度比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組患者血小板聚集率、血漿粘度、全血粘度低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者治療前后NIHSS 評分、Barthel 指數比較 治療前,兩組患者NIHSS 評分、Barthel 指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者NIHSS 評分、Barthel 指數均較本組治療前改善,且實驗組患者改善程度優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者治療前后炎癥因子水平比較(±s)

表1 兩組患者治療前后炎癥因子水平比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

表2 兩組患者治療前后血液流變學指標水平比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

表3 兩組患者治療前后NIHSS 評分、Barthel 指數比較(±s,分)

表3 兩組患者治療前后NIHSS 評分、Barthel 指數比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 實驗組患者發生皮膚瘀點1 例、牙齦出血1 例,不良反應發生率為4.0%;對照組患者發生皮膚瘀點2 例、牙齦出血1 例、頭痛頭暈1 例,不良反應發生率為8.0%。兩組患者不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。且所有不良反應經正確處理,均可緩解,再次用藥后無不良反應出現。

3 討論

腦梗死屬于中老年人最常見的一種發病率較高的腦血管疾病,發病機制復雜,主要是因腦動脈出現栓塞或是硬化,使得腦血管出現狹窄,引起血液循環障礙,使大腦組織出現缺血、缺氧,釋放大量的自由基,導致細胞出現壞死、神經功能受損所致,故腦梗死具有較高的死亡率與致殘率,且此病癥會在短時間內,導致患者各項功能出現損傷,出現一系列功能障礙,嚴重破壞生活、運動及神經,故做好有效的治療措施非常重要。

研究發現,腦梗死需要對癥治療,以預防血栓的形成、保護大腦功能為主要原則。目前臨床采用阿司匹林聯合氯吡格雷治療腦梗死療效顯著。阿司匹林是最常見的抗栓藥物,其可以與環氧化酶反應,阻斷AA 轉化為血栓烷,抑制血小板聚集;當患者發病后,會增加顱內壓,機體出現昏迷、暈倒等癥狀,應用阿司匹林后,具有消炎、解熱、鎮痛的作用,有效緩解神經痛的同時預防血栓的形成。氯吡格雷是因血小板聚集抑制劑,可以抑制血小板與二磷酸腺苷的合成,抑制糖蛋白活性,使其發揮不可逆轉的作用,將氯吡格雷用于腦梗死治療中,可以將自由基消除,預防腦細胞死亡,有效改善神經功能缺損癥狀[7]。將以上兩種藥物聯合,提高藥效,降低炎癥因子水平的同時改善血液流變學指標,提高抗血小板作用,減輕神經功能缺損的同時提高治療效果,進一步提高患者日常生活能力。

綜上所述,對腦梗死患者行阿司匹林聯合氯吡格雷治療,既可改善炎癥因子、血液流變學指標水平,又能減輕神經功能缺損癥狀,提高患者日常生活能力,值得臨床推廣應用。