中醫藥院校研究生科研技能培訓的教學改革

趙歡歡, 陳美娟, 張 灝, 趙鳳鳴, 張 旭, 郭 軍

(南京中醫藥大學醫學與生命科學學院,南京210023)

0 引 言

中醫藥學是中華民族的瑰寶,是中華文明寶庫中的璀璨明珠[1]。國家和社會都高度重視中醫藥事業的發展,黨中央在十九大報告中也明確指出:“堅持中西醫并重,傳承發展中醫藥事業”。而中醫藥事業的發展需要創新型人才的支撐。當今中醫藥學的發展,不僅需要優秀的臨床醫生繼承和發揚中醫藥學精髓,更為迫切的是需要以中醫藥理論為指導,依靠現代科學技術,以創造性的思維進行科研攻關,從而促進中醫藥現代化發展的高層次中醫藥科研人才的培養[2]。

研究生是高層次人才的儲備軍,其教育是培養具有科學精神和創新意識人才的主要方式[3]。中醫藥研究生培養質量的好壞,不僅是人才培養質量的問題,更直接影響到我國中醫藥事業的發展水平[4]。目前很多中醫院校針對自身研究生培養存在的研究視野局限和實踐技能訓練不足等問題,都開展了多種形式的教學改革[5-6]。我校作為全國首批“雙一流”和省重點建設高校,就如何完善中醫藥研究生的實驗教學體系,提升研究生實踐能力和科學思維,繼而把研究生培養成為復合型的中醫藥創新人才,開展了積極的教學改革和創新。

1 我校研究生實踐技能訓練課程存在的問題

我校是首批開展中醫藥研究生培養的高等醫學院校,長期以來,建立了系統的研究生培養模式。然而,隨著現代生命科學技術和方法的快速發展,多年來形成的培養體系已明顯不能適應于現代中醫藥研究的需要。

1.1 課程內容與科研實踐存在脫節

傳統的研究生實驗教學,過程較為簡單,通常僅限于指導學生按照既定的實驗設計完成實驗操作,缺乏對實驗原理的解釋和分析以及對學生科研能力的綜合培養。同時,由于我校研究生大多來自中醫藥院校,本科階段對現代生物技術理論和實踐知識學習不夠深入,導致很多研究生只能機械地按照實驗步驟完成實驗過程,而對實驗原理知之甚少,一旦實驗出現問題,缺乏應對能力[7]。另外,由于實驗教學涉及的一些實驗技術與方法與研究生即將開展的課題研究相差甚遠,當課程結束后學生進入各自的研究領域時,常常會感到茫然,缺乏獨立思考和創造性思維等基本科研素養。

1.2 對大型儀器及研究平臺缺乏了解

中醫藥科研水平和層次的提升依賴現代科技進步,尤其是大型儀器及綜合研究平臺的廣泛使用[8-9]。我校的實驗室以往是基于學科范疇建設的,實驗儀器設備大多歸屬于教研室或導師名下管理和使用,導致各學科儀器資源使用相對分隔,不能與相關的專業或邊緣學科形成良好的協作機制,實驗儀器資源很難實現共享。另一方面,由于不同學科專業的研究生在實驗過程中交流較少,加上沒有特定的交流時間和平臺,導致許多大型儀器和科研資源的利用率不高。研究生在科研工作中不能有效利用先進的實驗儀器和技術來推動研究進展和提高科研層次。

1.3 落后于現代科技研究的新潮流

隨著大數據時代的到來和生命科學領域的迅速發展,生物信息學在中醫藥研究領域的應用越來越廣泛,中醫藥事業的發展對生物信息學人才的需求也與日俱增[10]。目前,中醫藥院校在生物信息學教學上普遍缺乏實踐教學體系,使得研究生在科學研究中,不能及時利用相關生物信息學技術進行中醫藥研究,這不僅導致實驗工作費時費力和課題研究進展緩慢,也使研究生的科研思維受限,缺乏創新能力,不能跟上現代科技助推中醫藥快速發展的科技潮流。

2 研究生實驗教學改革措施與實踐

針對上述中醫藥研究生培養存在的問題,我院與研究生院、校級大型儀器共享平臺開展協作共建,確立了新的研究生實踐技能培養體系,開設了以多學科為基礎的綜合實驗課程,以推動研究生實踐能力和創新能力的整體提升。

2.1 整合多學科教學,優化教學內容

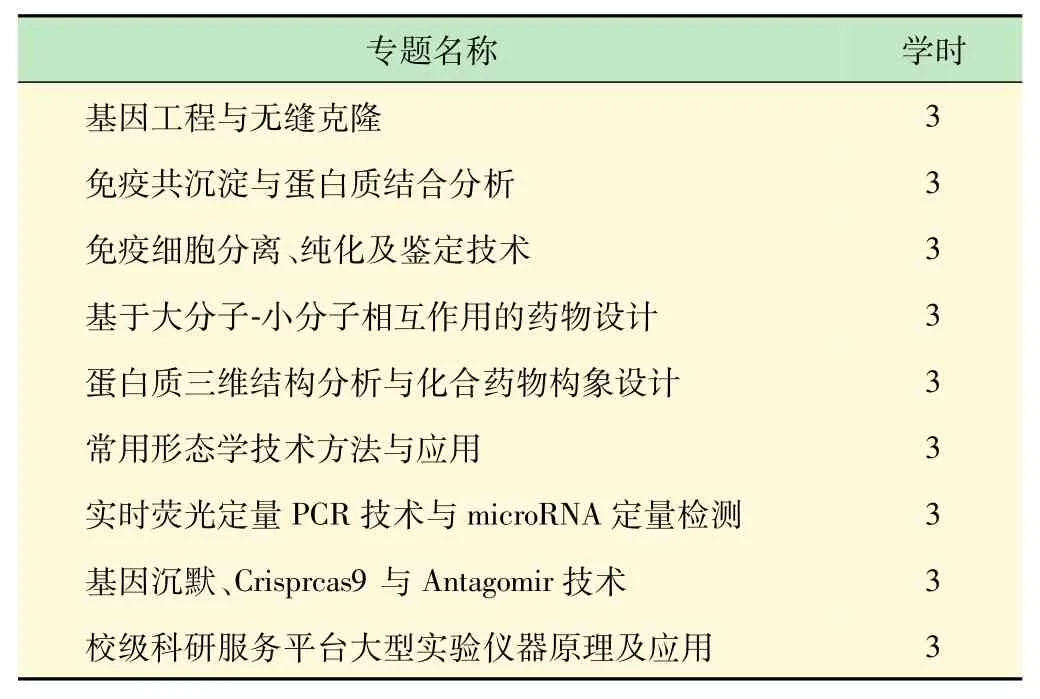

綜合性實驗教學課程共計81學時,其中理論課27學時,實驗課54學時。雖然理論和實驗分開授課,但內容上相互銜接。理論教學主要采取專題形式(包含9個專題,見表1),內容涵蓋基因工程、分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學、生物制藥、前沿生物技術及校級大型平臺的學習等,旨在探索分子、細胞和免疫等多學科整合的教學改革模式。同時建設高層次和高水平教師團隊,不同專題分別邀請本校相關領域的專家教授授課,包括國家杰出青年基金獲得者、江蘇省特聘教授、引進教授等。這些教師們長期活躍在科研一線,他們結合各自擅長的領域進行專題講座,同時結合前沿科學和自身研究的課題,和研究生開展廣泛的學術交流,引領學生進行科學探究。同時,建立師生之間長期的交流平臺,方便對學生進行長期的交流和指導。

表1 理論專題講座內容

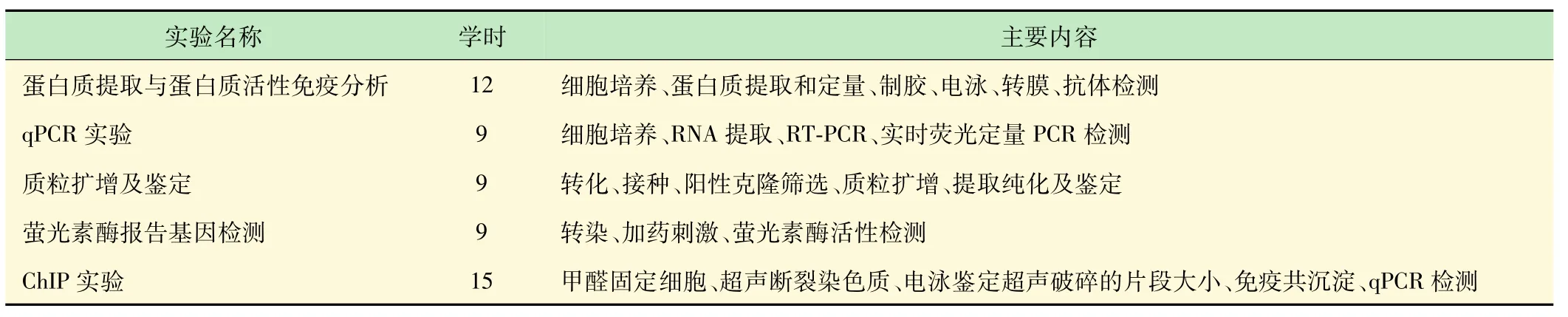

實驗課是理論課的延伸,其內容的設置不僅直接影響研究生對理論課的理解程度,對訓練研究生的科研思維也十分重要[11]。為克服傳統實驗教學中各個實驗彼此獨立,且驗證性實驗偏多的弊端,課程共設計了5個綜合探究性實驗(如表2所示),涵蓋細胞培養,RNA提取、RT-PCR和實時熒光定量PCR,蛋白質提取與蛋白質印跡,質粒篩選、擴增、提取及鑒定,熒光素酶報告基因檢測及ChIP實驗等。為確保每個同學都有動手機會,實驗課采取2或3人為1組。在內容安排上,也進行了巧妙的設計,確保前后銜接,實驗內容環環相扣。如一次性進行細胞培養后,可分別提取RNA和蛋白質,RNA作為qPCR的實驗材料,蛋白質則用于定量及Western Blot實驗。又如,將外源基因轉化大腸桿菌后,可對菌落進行篩選鑒定及大量擴增,再用提取純化的質粒轉染細胞,用于螢光素酶報告基因的檢測。而ChIP實驗則可以同時用到學生已掌握的細胞培養、qPCR和Western Blot等技術。這樣的實驗設計,不僅激發了學生的協作性和自主性,也促進了學生對科研整體思路的把握和完整概念的理解。實驗結束后,通過引導學生對實驗結果的比較分析,歸納總結各種可能影響實驗結果的因素,培養學生獨立分析問題、解決問題的綜合能力,提高研究生創造性思維。

表2 研究生實驗內容

2.2 共享大型實驗儀器平臺,提升學生的科研技能

大型實驗儀器平臺是培養高層次人才、發展高科技的重要物質基礎,是知識和技術創新不可缺少的工具和手段[12]。我校目前已建設了從分子、細胞、組織到動物水平檢測的一系列大型儀器檢測平臺,包括蛋白結晶機器人、超高速離心機、3D數字PCR系統、激光共聚焦系統、高通量多模式微孔板檢測系統、高通量懸浮細胞&微珠分析系統、多光譜組織切片成像系統、動物三維活體成像系統等。科學研究中,先進的技術手段能夠助推研究水平的提升,且大型精密儀器的使用能夠提供更快、更準、更全的實驗檢測數據。在研究生實驗教學改革中,將大型實驗儀器平臺培訓整合到研究生實驗教學工作中,采用網絡化和信息化的新型管理模式,建立能與研究生科研工作相適應的管理制度,服務研究生的科研創新工作;同時也建立起一支實驗教學和科學研究互通、專兼職結合的高層次教師指導隊伍,方便研究生更好、更快地學習和利用大型實驗儀器。將大型精密儀器的培訓融入研究生實驗教學,一方面實現了教學資源共享,有效地提高儀器的利用率,極大方便了研究生進行科學研究;另一方面,大型儀器的使用,要求操作人員細致、嚴謹、較強的動手能力,有利于提高研究生綜合實踐技能和創新能力,促進學生從學歷型向能力型轉變[13-14]。

2.3 融合生物信息學軟件及數據庫使用,適應以“大數據”為特征的科技發展新潮流

生物信息學是由生物學與計算機科學、應用數學以及統計學等多學科相互交叉而形成的一門新興學科,它使用計算機和信息技術對生物信息數據進行采集、處理、存儲、檢索和分析,從而揭示相關數據中所蘊含的生物學意義[15]。生物信息學不斷促進基因組學、蛋白質組學和藥物基因組學等多學科的發展和融合,是推動中醫藥現代化的強有力輔助手段。例如,用傳統的方法篩選中藥物有效成分到該成分的臨床應用,需要花費大量的時間、財力和人力,但根據人類基因組研究結果,利用生物信息學預測藥物靶標,再進行相關研究,能做到有的放矢,節省大量研究時間和費用[16]。在教學改革中,教師把涉及的生物信息學相關知識融入教學,理論課上介紹了生物信息學概論、核酸序列的比對分析、基因芯片數據的分析、蛋白質結構的分析和重構、化合藥物的構象設計等多項生物信息分析技能。實踐課上,利用我校信息學院的技術優勢,將生物信息學軟件及相關數據庫整合到研究生實踐技能訓練中,培養學生使用數據庫和軟件研究中醫藥相關問題的實踐操作能力。實踐內容有:利用Protein Data Bank數據庫和SWISS-MODEL平臺對蛋白質結構進行分析與建模,運用Gene Bank和DNAStar Lasergene軟件包對基因組序列進行整理與綜合分析,運用Primr premier和Oligo進行引物設計,運用Graphpad Prism5進行數據分析與處理,運用End-Note進行文獻編輯等。通過網絡資源建設,實現理論教學和網絡自主學習相結合的教學新模式,滿足了多個專業研究生的不同需要,方便研究生后期研究課題的開展和實施。

2.4 建立多層次成績評價體系

科學、公正、客觀地全面考核學生的理論學習及操作技能,不僅能調動研究生學習的積極性,而且是提高教學質量的有效措施。在教學評價中打破傳統的單一考核模式,采用了多重評價指標對學生進行考查與評價,不僅有對知識和技能掌握程度的測試,還包括對知識的運用能力、科研態度、協作精神、責任性和自主性等綜合素質的評價[17]。學生成績由兩部分組成:①理論課平時成績25%,包括出勤率、課堂上回答問題的次數、隨堂作業;小論文撰寫15%,課程結束后,要求學生結合自己的研究和興趣,闡述一種現代生物科學技術在中醫藥研究領域的應用,培養學生查閱文獻和學術論文的寫作能力。② 實驗課平時成績包括實驗課出勤率10%;在實驗前針對與實驗有關的相關知識、操作步驟進行提問,檢查復習、預習和查閱文獻的情況10%;實驗操作的規范性和熟練性20%;實驗報告20%,主要考核實驗圖片、數據等記錄是否完整,實驗結果處理分析是否合理,實驗報告的寫作水平是否規范、討論內容是否全面等方面。

3 取得的成效和教學體會

本教學改革已連續實踐3年,通過3屆200多名碩士和博士研究生(中醫、中藥、中西醫結合等多個專業)的教學實踐,本課程改革獲得初步成效:確立了前沿性理論教學和創新性實驗教學內容,完善了教學考核模式,建設了高水平和高層次的教學師資隊伍,提高了大型科研儀器平臺的利用,搭建了資源豐富的生物信息軟件平臺。自開設課程以來,越來越多的學生主動申請參與課程學習,尤其是一些博士研究生也參與其中。學生發表科研論文層次逐年提升,以醫學與生命科學學院為例,2017年發表SCI論文共29篇,其中大于5分的論文有6篇;2018年上半年發表SCI論文又有新的發展,大于5分的論文有8篇。

當然,處于教學改革的初期,也不可避免地出現了一些問題,需要進一步解決和改進:① 受教學課時所限,部分實驗準備不得不由實驗教學中心的老師代為完成,不利于學生對實驗系統性和完整性的理解;②一些學生對實驗原理了解還不夠深入,實驗設計缺乏靈活性,造成綜合實驗能力不強;③ 對于實驗課程的考核制度,目前缺少定量的有效反饋機制,后期擬通過開展問卷調查來更好地反饋學生的學習效果;④本課程面對多個不同專業的學生開課,學生學習背景不一,而且對課程的需求不一,有些學生需要熟練掌握技術流程,有些學生只需了解技術操作流程,還有些學生并未選修本課程,也來聽課,因為在其專業培養計劃中未設置本課程,但其課題工作有需求。這些問題還有待于后期探索,提出更好的解決方案。

4 結 語

我校研究生實踐教學的改革,充分調動了學生學習的探索性、自主性和協作性,加強了學生科研思維的訓練。教學改革一直貫徹“現代生物技術、信息技術”助推“中醫、中藥、中西醫結合科研的發展”科學理念,將現代生物技術、信息技術和大型實驗儀器及平臺使用融入研究生課程教學,加快研究生對現代新興實驗技術的掌握,促進研究生適應現代科技“大數據”發展的趨勢,同時加強研究生對大型科研儀器平臺的利用、提升研究生的科研層次,以培養更多高素質中醫藥創新型復合人才,促進中醫藥事業的傳承與發展。