弘揚侗族文化 推動三江文旅發展

石祖芝

三江侗族自治縣(原為縣級三江侗族自治區,成立于1952年)是全國5個侗族自治縣中成立時間最早、侗族人口最多、樓橋最多的縣,因此三江又有“世界樓橋之鄉”和“中國侗族在三江”之美譽。三江有著悠久的歷史和深厚的文化底蘊,境內上起南宋,下迄明清,文化遺產之多、價值之高,聞名遐邇,現存東漢陶器和滑石器、清代建筑等一大批文化遺產,文物古跡點有500多處,古村落有100多個。三江境內發現的兩處打制石器遺跡,表明一萬年前就有人類在此繁衍生息。東漢陶器等文物的發現,記錄了距今1000多年前東漢文化在這里的發展、演變。懷遠縣為古百粵地,西南夷夜郎境內,與湖南的靖縣、貴州的黎平接壤,五代以前,屬融州、古州蠻地。宋至和中(1054- 1055年)置砦(三口砦),宋崇寧四年(1105年)建軍(懷遠軍),明洪武十年(1377年)易司(三江鎮巡檢司),明洪武十四年( 1381年)立縣治于三江口(今三江老堡),定名日懷遠縣,布列四鎮,編戶八里。現保存下來的明清時期的丹洲古城、三王宮廟、孑L明城遺址、城堡遺址、清代斗江營盤、八斗款坪、南寨楊家祠堂、宋代臨溪堡遺址等文物古建筑均彌足珍貴。三江這塊沃土可謂才俊輩出,人文薈萃。明清以來,舉人鄧文學、楊邦植以為官清正而聞名省外;武舉熊世俊、莫登和以精國武術名世;邑亞元侯養瑞,邑庠生(秀才)楊植萃、榮培元以詩而名傳。此后,歌師楊植敏、侗戲師吳居敬名著文壇;木構建筑工藝大師石含章、雷文星世代相承;侯穿福、石子華以醫術醫德名揚后世;抗暴先驅伍開先、劉錫鎬、鄧無畏等名垂青史……新中國成立后,三江各行各業人才脫穎而出,英雄模范、學者專家、革新能手、文教精英、藝壇名流發揮著聰明才智,各領風騷,飲譽海內。

民族的才是世界的。日前,三江文化遺產是廣西最集中、獲得國家級和自治區級保護名錄最多、保存最好的一個少數民族自治縣。侗族大歌被列入國家、世界非物質文化遺產名錄;馬胖鼓樓、程陽永濟橋、岜團橋、和里“三王官”被列為國家級重點文物保護單位;侗族木構建筑營造技藝、侗戲被列入國家非物質文化遺產保護項目;侗族刺繡、侗族花炮節、侗族器樂等37個項目被列為廣西非物質文化遺產;侗族河歌、侗族牛腿琴歌、三江竹編技藝等120多個項目被列入縣、市非物質文化遺產名錄;全縣有1000多名非物質文化遺產代表性傳承人。除此之外,三江還有侗族的“薩”文化令人好奇神往,侗寨的廚娘、茶娘、歌娘、畫娘、繡娘“五娘”文化引人關注……

有文化的項目才有生命力,有文化的旅游才能長久吸引游客。美麗又神奇的三江山水形成龍潭、瀑布、山巖、石門、天湖、山泉、洲灘、石洞等天然的山水文化。潯溶兩江江畔風光旖旎、山水如畫,融峰、巖、洞、隘、洲、灘為一體,集竹木、村寨、樓橋、亭閣、奇峰、秀水于一身,水天一色,和諧共生,享有“綠色萬里長城”和“青山里流出三條江”之美譽,奇絕而秀美的自然景觀和多彩迷人的風光構成三江獨具特色的山水文化。三江這個美麗獨特的寶地,沉淀了厚重的文化底蘊,遺存許多文人雅士的墨寶濤篇,這些名勝古跡逐漸成為吸引游客紛至沓來的旅游景點。

三江現存明清時期遺址的景點有著名的“懷遠八景”:文星西指、天馬東來、石門夜月、軍聽澄潭、太白遺巖、諸葛舊壘、一圍玉帶、九曲仙棋。太白遺巖位于馬家洲上石門上水右邊石頂上(離舊縣治10多千米),相傳李白謫夜郎登此游覽,遺址至今尚在,巖下江水澄清,每當船只經過,櫓喧咿啞,如聞吟詠之聲。康熙三十三年(1694年),知縣廖蔚文有詩曰:“青蓮見滴夜郎汾,此日登臨訪舊聞。巖洞有靈應識我,江山無恙又逢君。鶯歌尤唱清平調,星斗常驚丈塊文。采石磯頭還朗月,莫教村酒醉蠻云。”九曲仙棋(在下石門西山頭離舊縣治幾千米)層巒九疊,相連如串玉貫珠,其高萬仞,頂上平敝,中有一泓池水,名“仙女池”。相傳仙人下棋于此石上。仙女池亦稱“仙人塘”,池水清澈如明鏡,像墨綠的翡翠,凝碧晶瑩;更像神奇的聚寶盆,隆冬不竭,儲滿春意,孕育豐收。如此迷人的山水,怎能不把游人迷醉……

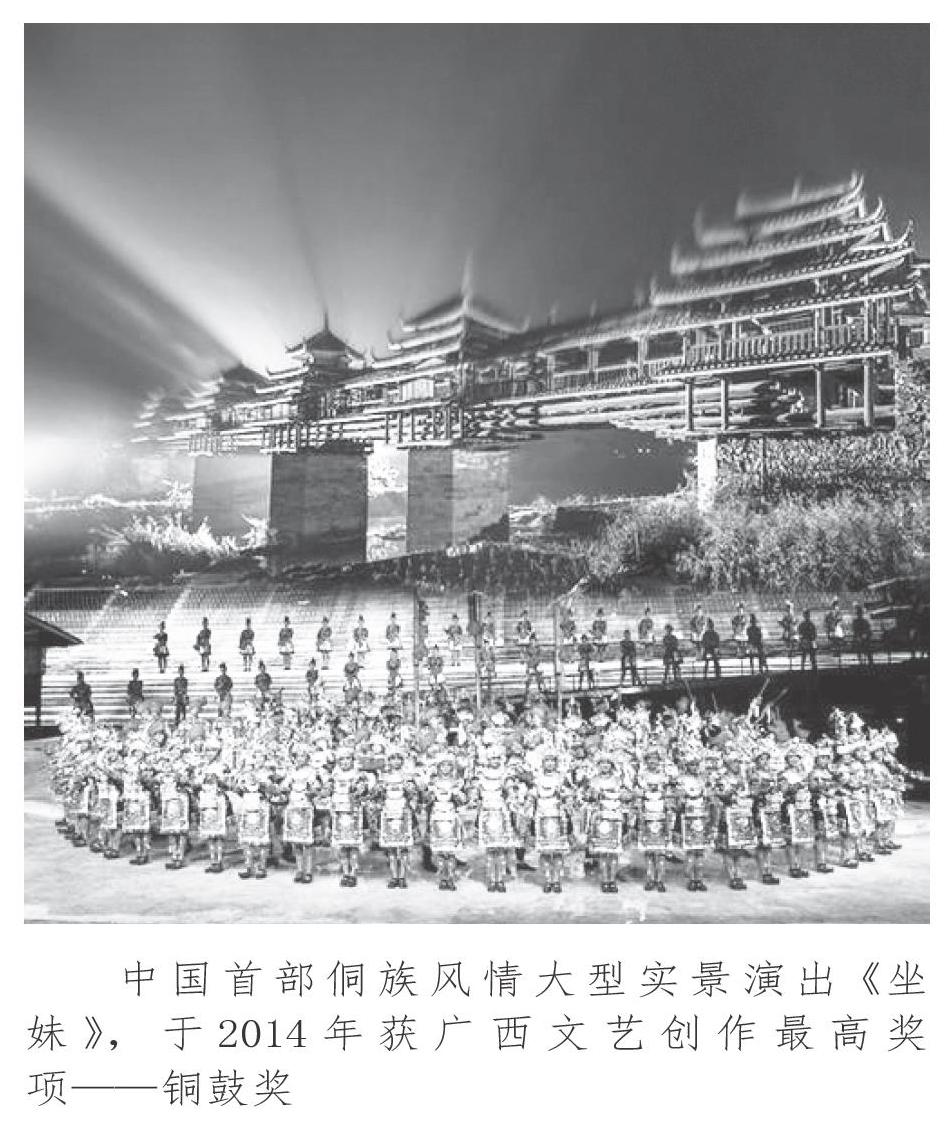

近年來,三江緊抓“大開放、大交通、大旅游、大扶貧”發展機遇,大力開發全域旅游,突顯三江旅游名片。三江大侗寨、程陽八寨、布央仙人山茶園、丹洲古城、冠洞百家宴、產口古榕、三江口、三江侗族博物館、石門沖、月也侗寨、盛龍民俗等一大批景區得到提升。如布央仙人山4A級景區萬畝茶園,分布在海拔600 - 1000米梯田高山之上,茶園周邊坐落著富有特色文化底蘊的侗族村寨,空氣潔凈,裊裊炊煙,綠樹成蔭,鳥語花香,步行于曲徑小路,觀賞群山霧繞中的日落,悠閑自得。月也侗寨同樣也是4A級景區,通過做客三江百家盛宴、決戰三江牛王爭霸賽、三江中國首部侗族風情大型實景演出《坐妹》等文化精品,全方位詮釋侗族“月也”的文化內涵,讓每一位到侗鄉的客人都能享受侗族的月也文化盛宴。

中華優秀傳統文化是中華民族的“根”和“魂”。侗族文化是中華傳統文化的一部分。中華優秀傳統文化是中華民族的突出優勢,中華民族偉大復興需要以中華文化發展繁榮為條件,必須結合新的時代條件傳承和弘揚中華優秀傳統文化。必須樹立文化自信,守住“根”和“魂”,推進民族文化發展。三江侗族自治縣政協充分發揮政協文化、文史界別委員,侗學研究會專家、學者的積極作用,始終圍繞“千年侗寨·夢縈三江”這一主題,在做好挖掘民族文化收集整理、編好《三江文史資料集》、參與民族文化調研的同時,利用節慶文化和旅游推介活動搭建文旅平臺,助推三江民族經濟發展。

圍繞“侗族風情”主旋律,激發旅游經濟活力。依托“六張名片”:中國侗族在三江、中國侗族“百節之鄉”、中國侗族百家宴、中國侗族文化深度體驗區——程陽八寨、中國唯一的水上古城——丹洲、中國首部侗族風情大型實景演出--《坐妹》,推進參與式旅游產業開發,堅持“走出去”與“請進來”相結合,利用“互聯網+營銷”方式,引進客源,拉動人氣,激活旅游經濟發展,打造亮麗的文化旅游名片。其中大型實景演出《坐妹》于201 1年10月1日開演,于2014年榮獲廣西文藝創作最高獎項——銅鼓獎。該演出將侗族地區的建筑文化、農耕文化、服飾文化、耶歌文化、笙舞文化、婚俗文化等,通過精心制作融合在一起,完美呈現侗族地區最美好、最淳樸、最浪漫的愛情故事——行歌坐妹。演出中有雄偉壯麗的侗族銀項圈形舞臺,威嚴莊重的侗鄉鼓樓,神秘多彩的吊腳樓,云霧迷蒙的瀑布,波光粼粼的彎月河,原始古樸的水車和如詩如畫的接親舟等,能歌善舞、英俊帥氣的小伙子和金嗓玉喉、身著艷裝的姑娘,在五彩繽紛的燈光照耀和巨型LED梯式視頻的映襯下,伴隨著婉轉動聽的民族音樂載歌載舞,演繹戀愛的故事,令觀眾耳日一新,從中領略侗族人民別樣的風俗風情。

整合民族文化資源,提升旅游市場競爭力。立足侗族特色文化資源,依托桂湘黔三省(區)交界區位優勢,結合桂林建設國家旅游綜合改革試驗區的優勢,主動融人大桂林旅游圈,聯合桂湘邊區四市四縣簽訂“中國大桂林·桂湘原生態風情節”合作協議,加快桂湘邊區少數民族文化旅游資源合作開發、市場拓展和人才流動,推動桂湘邊區旅游產業區域合作,共同打造少數民族特色文化旅游圈,加快形成區域性旅游聯合體,提升區域核心競爭力,打響三江縣“千年侗寨·夢縈三江”品牌知名度,促進縣域旅游產業發展。

堅持模式創新,發揮文化旅游經濟效益和社會效益最大化。以提高侗族群眾參與度和獲得感為目的,幫助侗族群眾通過提供旅游服務、銷售土特產品、土地流轉收租、小額貸款參股、參與旅游項日等方式獲得經濟增收。探索“景區+農戶、能人+農戶、公司+村集體經濟+農戶”等旅游合作新模式,加強特色文化體驗、生態農業觀光與康養休閑旅游融合發展,挖掘當地鄉土文化,激活鄉村生產要素,提升鄉村旅游品位,擴大旅游合作渠道,為當地群眾創造就業創業平臺,加快實現鄉村產業振興和文化振興。

三江秉承“生態立縣,旅游富民”理念,特色生態產業得到提質增效,旅游設施不斷完善。將鄉村旅游發展與精準扶貧有機結合,示范帶動周邊群眾脫貧致富,實現了旅游富民的目標。2019年,旅游總人數達1000.55萬人次,同比增長11.02%;社會總收入達80.914億元,同比增長11.16%、依托民族文化優勢,促進縣域經濟發展,實現文化傳承和經濟發展的雙重效益,已經成為三江縣推動當地經濟發展的成功模式;同時,民族文化振興也為鄉村全面振興提供精神動力,推進三江經濟快速發展。

(作者為三江侗族自治縣政協主席、黨組書記)