世界樓橋之鄉

楊永和 楊斌義

“有一個民族性格豪爽,有一片土地旖旎風光,有一種建筑五洲驚嘆,有一門絕技四海傳揚。”2006年6月,在國務院批準公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄中,三江侗族自治縣申報的“侗族木構建筑營造技藝”榮登金榜。國家的認定與社會的重視,再一次印證這項流傳于侗族民間的古老技藝的寶貴價值,再一次把世界的目光聚焦到三江這塊充滿神秘色彩的土地上。

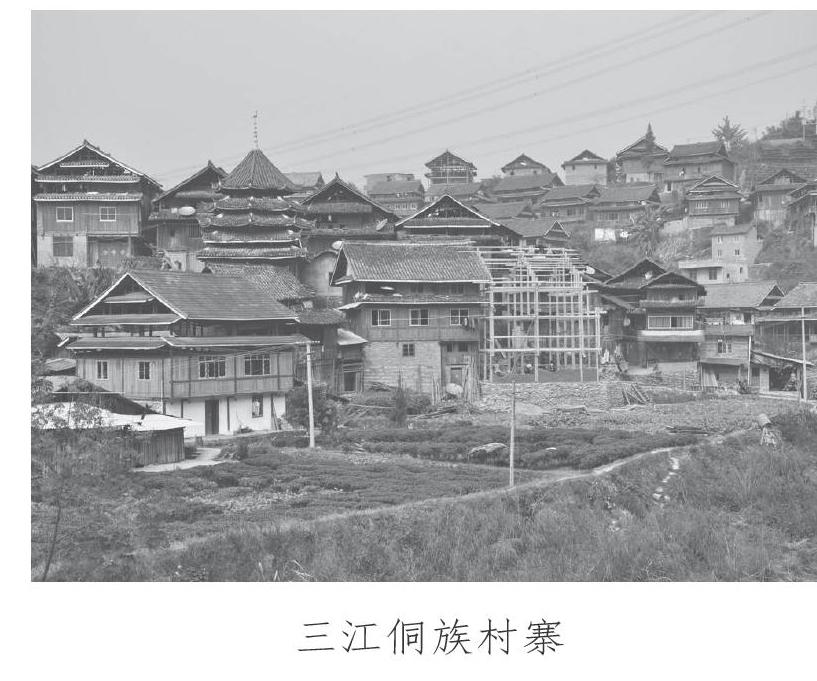

這里擁有中國保存最完好、數量最多、分布最集中的侗族木構建筑群,共有侗族風雨橋126座、鼓樓238座以及大量的侗族民居建筑群。三江侗族H治縣被譽為世界“樓橋之鄉”。走進三江侗寨,就像進入一所奇妙無比的術建筑博物館:一座座俏麗的風雨橋、一幢幢挺拔的鼓樓,映入眼簾,美不勝收。那古樸的寨門、炊煙裊裊的吊腳樓、熱鬧不斷的戲臺、清涼別致的井亭、莊嚴神秘的薩壇……木構建筑數量之多、式樣之繁、造型之美、技藝之精,令人嘆為觀止。最讓人稱奇的是那些侗族建筑工匠身懷的絕技,他們不用設計圖紙,完全不用一顆鐵釘,僅憑幾把簡單的工具和長期積累的豐富經驗,就能建造出各式各樣精美的建筑,這不能不說是世界建筑史上的一大奇觀。

悠久的歷史

世界著名建筑大師貝聿銘曾經說過:“建筑是有生命的,它雖然是凝同的,可是它上面蘊含著人文思想。”在三江這塊神奇的土地上,千百年來,聰明智慧的侗族人民在長期的生產、生活實踐中,巧妙地把本民族的價值觀念、理想追求、道德信仰與民族精神融合體現在一座座木構建筑中,形成獨具侗族特色的本土文化,侗族人民將其稱為“鼓樓文化”。鼓樓文化,是以侗寨鼓樓、風雨橋、戲樓、吊腳樓等民俗建筑為代表,以獨特的侗族木構建筑營造技藝為靈魂,包含“薩瑪…‘講款”“月也”等侗族傳統習俗風情在內的以和諧為主題的文化體系。

和諧,是中華民族五千多年來形成的核心價值觀、精神理念、道德信仰之一,是具有中華民族特色的文化標志。中華民族關于和諧思想與精神的文化體系歷史悠久,上可追溯到IH石器中晚期的伏羲時代。伏羲是中困文獻記載中最早的智者之一,被尊為中華民族人文始祖。他創立的八卦由陰陽兩個符號組成,代表天地、水火、風雷、山澤多元事物的和諧;到了先秦,經百家凝聚提煉、創新,體現民族精神和生命智慧的邏輯思維形成,構建了安身立命的價值理想和精神家園;漢、唐及之后的各個時代,和諧思想更趨完善,出現諸如天人合一、情景合一、知行合一等學術文化思想觀念,并滲透到人們的價值追求、倫理道德、宗教信仰及日常生活之中,彰顯出巨大的力量與無窮的魅力。

_三江侗族的鼓樓文化是中華傳統和諧文化中一顆璀璨的明珠,它閃耀著侗族民問T匠的智慧之光,閃耀著侗族群眾互幫互助、和睦相處的和諧之光,更閃耀著侗民族崇尚自然、追求幸福的文明之光。千百年來,鼓樓文化凝聚人心,造福鄉里;千百年來,鼓樓文化代代相傳,熠熠生輝。

侗族祖先在魏唐之時就有干欄式建筑,這種建筑距今已有1000多年的歷史。《魏書》有“依樹積木,以居其上,名同下欄”的記載。“下欄”,用侗語來解譯,即為“侗家的房子”。至今,侗族的術構建筑仍然保持古代“干欄”式建筑的基本特征。

侗族木構建筑營造技藝歷史悠久,從古代有關文獻對侗族木構建筑的代表作鼓樓的描述中可見一斑。明朝鄺露《赤雅》記載:“以大木一株埋于地,作獨腳樓,高百尺,燒五色瓦覆之,望之落錦鱗矣。攀歌唱飲啖,夜歸緣宿其上,以此自豪。”鼓樓亦稱羅漢樓,清代官修《廣西通志》說:“春以巨木埋于地作樓,謂之羅漢樓。”三江境內保存至今的高定獨柱鼓樓的形態,可以看到巨木埋地獨腳樓的影子。可見,侗族鼓樓的原型應當是獨腳樓——“依樹積木”為之,形如鳥巢,侗語稱之為“共”(鳥巢)和“百”(堆壘)。現今在三江境內的吊腳樓、井亭、涼亭、戲樓以及鼓樓等建筑,均保留埋巨木作中心柱的古老“獨腳”建造方式。

侗族的風雨橋,也是侗族木構建筑的典型代表。風雨橋的形成發展尚無記載參考,雖然很難追溯其產生的具體年代,但從大量民問流傳的幾頭資料及民俗觀念考證,其歷史是十分久遠的。風雨橋的建筑理念與侗族原始的生命理念相聯系的,侗族人把修橋鋪路當作第一功德。在世代相傳的侗族生命理念中,橋被看作陰陽兩界的通道,被稱為“生命之橋…‘福橋”。橋建設得越壯麗輝煌,越能吸引眾多的生靈通過,從而使山寨人丁興旺;橋也被侗族人看作護寨的神龍化身,可保山寨風調雨順、財氣旺盛。侗族村寨的風雨橋古已有之,現今人們見到的風雨橋就是從古代的“回龍橋”“風水橋”“福橋”發展而來的,其建筑樣式從石板橋、獨木橋、簡易的廊橋發展成為今天集亭、塔、廊、橋于一體的風雨橋。 鼓樓的傳說和風俗 傳說1000多年前,居住在桂北山區的_三江侗族人民辛勤勞作,與世尢爭,過著安詳寧靜的生活。當時,有一個古老而富饒的侗寨叫銅盆寨,寨中有一位名叫姑婁娘的侗族少女,因年輕貌美、聰明過人、處事沉穩而名聲在外。有一年,寧靜的生活被打破,一股土匪網網圍住銅盆寨。匪首派人傳信,要銅盆寨獻出細布100匹,壯牛、肥豬各50頭,銀子1000兩,白米50石,還要交出姑婁娘;限當晚年時_三刻交清,否則踏平銅盆寨,人畜不留。銅盆寨的寨民聞訊慌作一網,詢問寨老如何是好,寨老也急得毫無對策。這時,姑婁娘鎮定地走了出來,說出她的主意,寨老聽罷連連點頭,立刻吩咐眾人按計劃分頭準備。當晚午二時_三刻,一眾土匪氣勢洶涌殺到,只見銅盆寨的東、南、西、北4個寨門上點燃著明亮的桐油燈,正門上還掛著一個大竹籃。4個寨門同時打開,寨內卻黑壓壓一片,什么也看不清。土匪正在疑惑之時,寨老走了出來,他對匪首說:“各位提出的要求我們已經準備好了,請進寨驗收吧。”匪首哈哈大笑一聲,帶領眾匪耀武揚威跨進寨門。寨門上的竹籃突然翻倒,放在竹籃中的一盆藍靛水傾瀉而下,正倒中匪首頭頂。這時,“咚咚咚咚”的鼓聲響徹村寨,“抓土匪呀!抓土匪呀!”喊聲四起。匪首被一盆水淋懵了,又被這突如其來的喊聲嚇住,轉身一看,寨老不見了蹤影,他慌忙大叫道:“中計了!快撇!”話音末落,就被黑暗中飛來的石頭打中,昏倒在地。眾土匪沒了頭領,亂作一團,一個個四處逃命。鄉親們早就按照姑婁娘的計謀在黑暗處布下陷阱。土匪有的掉進魚塘,有的被索套套住,有的被開水燙傷,死的死、傷的傷,只有少數幾個土匪得以逃脫,銅盆寨大獲全勝。后來,逃脫出去的土匪講起那段經歷還心有余悸,他們說:“銅盆寨有神仙鼓助陣,惹不得!”從此以后,土匪都不敢再去銅盆寨。其實,所謂的神仙鼓,只不過是姑婁娘危急中想出的一個辦法:她讓寨子里的女人找來盛藍靛染布的木桶,用力拍打裝有水的木桶,就會發出“咚咚咚咚”類似鼓的響聲。

后來,人們從中受到啟發,意識到擊鼓聚眾、凝聚人心是個保村保寨的好辦法,于是決定在寨中建造一座9層高的木樓,在木樓的中央放置一面大鼓,每逢重大事件和節日,都擊鼓傳聲,召集民眾,議決全寨大事,此木樓稱為鼓樓。之后,各寨紛紛仿制,侗族村村寨寨都建起鼓樓。

鼓樓是侗族人民精神維系之所在,他們把鼓樓比作“寨膽”,視為“寨魂”,把鼓樓當作凝聚民族情感、傳承民族精神的重要載體,是村寨中最挺拔、雄偉的建筑,象征著太陽,顯示著權威的力量。鼓樓從選址、開工、建設,一直到建成以后所舉辦的活動等,人們將情感傾注其中。從前,鼓樓是一個寨子的政治、軍事、文化中心,若遇到外來侵擾,寨老便擊鼓報警,人們便闖鼓而動,自覺集中起來齊心抗御外敵。如今,鼓樓的軍事功能已經消退,但它的政治、文化功能仍然發揮著巨大的作用,每遇到關乎寨子的重大事項.寨眾都在鼓樓里集體商議、決策,重大節日慶典也在鼓樓里舉行,鼓樓成為村寨文化交流和活動的中心。

鼓樓的造型、結構更是細膩地表現出鮮明的侗族信仰和審美取向。侗族人民對鼓樓所賦予的象征意義是多重性的。

鼓樓象征著太陽。鼓樓坪通常用鵝卵石來鋪砌,整個構圖為古老的太陽圖騰,中間為一個大圓圈(象征太陽),圓圈四周有射線延伸(象征太陽放射的光芒),射線與射線之間構成扇形。這種太陽圖案與侗族的女神崇拜也有聯系。傳說女神“薩歲”是天的女兒,她從天上乘神鳥來到人間,身披金絲銀線,光芒四射,被侗族視為太陽神。侗族許多村寨在春節大年初一跳蘆笙舞,舉行吹蘆笙比賽,隊伍進入鼓樓時,均須嚴格按照宗教儀式進行,由一名祭師身披紅氈、手撐紅傘(紅傘象征太陽)領隊,按“子午線”進出(從子地進場,從午地出場),以示對太陽神的崇拜。

鼓樓還象征對鳥圖騰、龍圖騰的崇拜。侗族的祖先是古代百越民族的一支,鳥是古代越人的圖騰之一,現在侗族的一些傳統宗教儀式活動仍保留對鳥圖騰崇拜的遺俗。如在喪葬儀式中以雞來引路,或以雞卜來判定墓穴的吉兇;蘆笙踩堂舞的舞者,頭插錦雞尾羽,身穿百鳥羽衣,古稱“羽人”;侗族還把祖先的住地稱為雁鵝居住的山村(侗語“高生牙雁”)。

鼓樓具有天地合一、天長地久、陰陽調和、吉祥平安、風調雨順等象征意義。一座鼓樓不管其高矮、大小如何,它的平面形狀均為對稱圖形(多為正方形、長方形,也有六邊形或八邊形),鼓樓正立面大都為奇數重檐,僅有極少數的鼓樓為雙層重檐;矮小的鼓樓多為3層或5層重檐,高大的鼓樓多在7層重檐以上(日前最高的鼓樓達27層重檐),這隱含有地數(偶數)與天數(奇數)的結合,預示天長地久,又寓意為陽剛之氣,象征男性。在鼓樓頂端的大梁上通常繪有太極圖,隱含陰陽調和、吉祥平安之意。鼓樓的內部結構,多為1根雷公柱、4根主承柱、12根檐柱,象征一年四季12個月風調雨順之意。

鼓樓的外部造型下大上小,飛檐逐層收分,呈金字塔型,頂層的雷公柱和葫蘆串直插云霄,它象征村寨或氏族的凝聚力猶如雷電的威力,勢不可當。葫蘆串圖形建筑還隱含期望人丁興旺、世代繁衍、發達昌盛之意(在侗族神話中,人類始祖姜良、姜妹依靠葫蘆才躲過洪水滔天的大難,從而繁衍后代,葫蘆因此成為世世代代侗族人民心日中人丁興旺的象征物)。

鼓樓建造多種多樣,最具代表性的有兩座。

馬胖鼓樓:始建于清朝,由技師雷文興率領12名徒弟精心設計施T而成。該鼓樓呈寶塔形,由4根長13米、直徑近2米的大杉木組成整體結構的支柱,外加小柱和飛檐,層層疊穿而成,樓高15米、長寬11米,共9層。1963年,馬胖鼓樓被列為廣西壯族自治區重點文物保護單位;2005年,被列為國家重點文物保護單位。

三江鼓樓:三江侗族自治縣成立50周年縣慶建設項H之一,于2002年1 1月建成,由當地著名的侗族民問工匠師楊似玉的網隊攜手建造。該樓集文化、觀賞、旅游等多項功能于一體,建成后創下四個之最:占地面積最大。該樓共有60根柱頭著地,占地面積達600平方米,連同裝飾一新的廣場,總面積超過4000平方米。三江鼓樓的落成為侗族群眾開展社交、集會、節日慶典提供寬敞的活動場所。高度最高。三江鼓樓竣工時為當時最高的鼓樓,建有27層重檐,總高度達到42.6米,站在最高層可以俯瞰縣城四周和周邊村寨的全景。樓層最多。三江鼓樓除樓頂兩層外,其余25層瓦面等距收分,層層緊縮,使樓面呈金字塔形,端莊平穩。每層檐角輕盈起翹,精巧的雕飾以及鮮艷的檐板彩繪,與龐大、粗獷的樓身形成鮮明對比,整座樓將輕重、拙巧、疏密、粗細、剛柔完美地結成一個整體。主柱最大。支撐鼓樓的4根杉木主柱直徑均在70厘米以上。第一主柱的樹齡已有208年,直徑85厘米、高27米;第二主柱的樹齡也有206年;第三、第四主柱的樹齡亦在百年以上,這在鼓樓建筑史上幾乎是絕無僅有。當年僅將一根巨木抬出山,就動用近百名人力,靠人工抬到公路邊后,再用吊車、鏟車裝上大卡車,從富祿山區運到三江縣城足足花了一個多星期。

三江鼓樓在設計上既取眾鼓樓之長,又獨具特色,為增強旅游觀賞功能,工匠師在樓身當中分別設計了4層觀禮臺,最高一層觀禮臺位于第25層。在鼓樓的基座石上雕刻著反映侗族習俗的搶花炮、踩歌堂、打油茶、斗雞斗鳥,以及種棉織布等日常生活場景的浮雕,圖案栩栩如生,鄉土氣息濃郁,展現出侗族悠久的歷史文化和侗族工匠高超的建筑技藝,令人嘆為觀止。鼓樓之美,不僅美在它賞心悅日、雄偉壯觀的結構外觀,更美在它傳播精神文明的內在象征。

風雨橋的傳說和寓意

在侗族神秘古老的傳說中,關于橋的來歷有兩種。

一種傳說是:很久很久以前,一條白龍從南海游入內河時,不知不覺來到侗鄉。白龍從水中探出頭時,聽到一陣悅耳的歌聲,循聲望去,山坡茶林中有一個侗族姑娘正在邊采茶邊歌唱,她就是遠近聞名的寨花銀女。白龍被她的美麗吸引,為她的歌聲陶醉,頓生愛慕之情。突然,烏云突變,電閃雷鳴,山洪暴發,山體滑坡,姑娘瞬間不見蹤影。白龍到處尋找,終于在河底發現奄奄一息的姑娘,白龍把她救上岸,化身為一個英俊青年靜靜地守護在她身旁。終于,姑娘醒過來,萬分感謝白龍的救命之恩,更為他的善良深深打動,白龍也向銀女表白自己的傾慕之情。他們兩情相悅,互定終身,結為夫妻,在侗寨一起幸福生活,生兒育女。然而好景不長,有一天,白龍外出打獵卻再也沒有回來。原來,南海龍王得知白龍私自與凡人結為夫妻,勃然大怒,派蝦兵、蝦將捉拿白龍打入水牢,宣布將他永世監禁。銀女思念丈夫,天天盼,夜夜哭。孩子們也時刻想念父親,他們根據白龍離去的身影,修建了一座回龍橋,寄托思念之情,盼望白龍早日回家。從此,侗寨慢慢建起各式各樣的風雨橋。

另一種傳說是:遠古時候,侗鄉的河流上沒有橋,行人過往全靠踩踏河中露出水面的大石頭一步步跳過去。一天,一位漂亮的侗家姑娘挑著一擔柴火,唱著歌正踏石過河。突然,河水翻滾,巨浪滔天,一條黑龍躥出水面,將姑娘卷入水中,兩岸的鄉親們見狀大聲疾呼:“救人呀!救人呀!”只見一條白龍從天而降,與黑龍搏斗,最后將黑龍殺死,救下姑娘,然后在上空盤旋了幾圈,便騰空而去,消失在云霧之中。為了感謝和懷念白龍,侗族人民就在河上建起一座座美麗的風雨橋,橋體當作龍身,瓦片當作龍鱗,以此永遠牢記白龍的恩情。

風雨橋集亭、塔、廊、橋于一體,建筑風格獨具一格,既有實用價值又有美學欣賞和民族學研究價值,亭塔頂部及翹角飛檐之上飾有飛鳥、葫蘆串、仙鶴等圖騰物,使橋體既有雄偉壯麗之姿,又有玲瓏精巧之形,寄托了侗族人民的文化觀念和美學追求。

橋是福壽之橋,是生命之橋,是破解侗族文化的密碼。在侗族人的傳統觀念中,相信萬物有靈魂才有生命,當靈魂離開身體,人的生命也就完結,橋就是靈魂的通道,是生命之源。因此,侗族村寨自古就建有大大小小的橋,大的橋橫跨溪河之上,有石板橋、術拱橋、石拱橋;小的橋僅為數米長,可以是架在溝坎上的一塊石塊、一根橫木。大的橋,為村民共同集資出力共建;小的橋,為家庭和個人架設。侗族村寨世世代代都認為,橋建得越大越多,村子的人丁便越興旺。

橋,還被侗族認為對人一生的健康具有護佑作用。侗族人家的小孩一出生,家中長者就會備辦祭品(通常為雞、豬肉、魚、酒、糍粑、香紙)祭橋,往后每年的大年三十晚都會祭一次,以示為孩子的健康成長祈福。侗族人民認為,人出生后在橋的庇佑下長大,要常常做善事、積功德。因此一年四季,侗寨中總有人修橋或架橋。

橋,是護佑村寨的“龍脈”。漢文化傳人侗族地區以后,侗族地區的橋又附上一層風水理念的神秘外衣。村寨當中如果建設大型的橋,一定要建在村寨下方的溪河之上,而且要選擇在溪河兩岸兩條山梁對接之處。因為山梁被認為是“龍脈”,把“龍脈”對接起來就可形成“龍盤之地”,不僅可以護衛村寨,還可以把上游的財氣、福氣吸納起來,使村寨成為聚寶、集福之地。

風雨橋造型獨特、種類繁多,三江境內最具有代表性的風雨橋有兩座。

程陽永濟橋:于1912年始建,1924年建成,歷時12年。掌墨師(全程主持建設的“總工程師”)為獨峒鄉平流村的莫士祥師傅,橋設有兩臺三墩四孔。橋長77米、寬4米、橋臺凈距64.7米,橋蓋全長81.9米。1965年,全困人大常委會副委員長郭沫若為該橋題詞。1982年,程陽永濟橋被列為困家級重點文物保護單位。1985年重新修建。

岜網橋:是人畜分道的雙層橋,是較早的立交橋,始建于清光緒二十四年(1898年),建成于宣統二年(1910年),巾本地侗族工匠石含章、吳金流等人設計建造而成。橋長50米,有兩臺一墩兩孔,在墩臺之上建有3個亭,亭高均為8米,|一J為歇山式五層座檐。岜網橋2001年被列為圈家重點文物保護單位。

精湛的建筑藝術

侗族木構建筑種類繁多,有民居(吊腳樓)、鼓樓、風雨橋、寨門、井亭、涼亭等,這些建筑匯聚成群落,依山傍水,式樣美觀,建筑技藝精巧,體現了侗族工匠高超非凡的建筑工藝水平。

在侗族木構建筑群落中,無論是結構復雜的鼓樓、風雨橋,還是結構較為簡易的涼亭、吊腳樓等建筑,均依地理環境而精心設計,每一座水構建筑都獨具特色。鼓樓在民居中拔地而起,威嚴挺拔;風雨橋飛檐翹首,臥江舒展;吊腳樓星羅棋布,錯落有致。T匠在造型設計中遵循均衡、對稱、和諧的規律,運用直線、斜線、曲線、折線進行多重組合構圖,構成比例協調、均衡對稱、結構完美的建筑造型藝術。透過這種美的形式,可以看出侗族人民所追求的是一種對規范程序的遵從、社會分配的均衡和人際關系協調的價值模式。

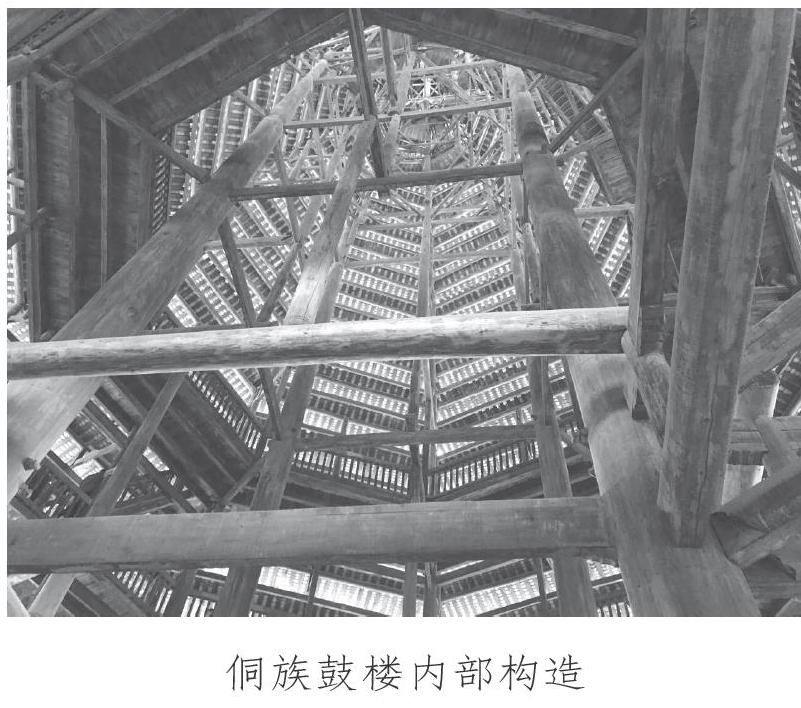

鼓樓有密檐式、巢式、下欄式、樓閣式、門闕式、廳堂式等,內部結構十分復雜,縱柱林立,橫枋層疊,枋柱縱橫交錯,除獨腳樓以單根粗大的杉木做主承柱,多數的鼓樓均以4根粗大的杉木做主承柱。主承柱從地面直通樓頂。主承柱之間用穿枋連接成一個長筒形的井架。4根主承柱稱內環柱,在內環柱的四周用穿枋連接檐柱,多為8根或12根。檐柱的不同排列,構成不同的平面。底檐柱稱外環柱,利用逐層內收的梁枋和設置的檐柱、瓜柱作支撐,層層挑出樓檐,從而構成白下而上、逐層內收的橫穿直套的枋柱網,這就是鼓樓內部的一般構架。鼓樓的頂部結構,設計十分巧妙,具有極高的建筑藝術價值。鼓樓頂部的外形多為懸山、歇山和多坡面攢尖等3種形式。攢尖頂中,有單層和雙疊頂之分。鼓樓頂部的內部結構,大體可分為兩種類型。其一,在主承柱上架梁,支撐雷公柱,并利用斗拱鋪作的井干式枋架承載四周瓜柱,再利用穿枋與雷公柱連接成頂架。這種以穿斗結構為主,同時又把臺梁和井下式結構融為一體的巧妙做法,使頂層檐口比樓身各層高,起到突出表現冠冕的作用。其二,在主承柱頂端各加一翹首,前后用穿枋連接,以支撐頂部中問布設的兩根短柱,再于主承柱上下兩條環形穿枋問加立短柱,用以支撐頂層邊檀,又于中問短柱上架梁,豎立雷公柱于其上。雙疊頂的做法是在單頂之上再立4根或6根短柱和一根雷公柱,于短柱上端設欞窗,又于其上斗拱鋪作挑出頂檐。雙疊頂使鼓樓的冠冕更加突出,產生一種意欲騰飛狀態之感。

風雨橋的造型結構獨特,多為石墩術面橋,亭、塔、廊采用榫卯結合梁柱體系,通常以平面構架連成整體,重檐翹角,層次分明,美觀雅致。亭、塔、廊之間設有欄桿、坐凳,欄桿外挑出一層風雨檐,既增加橋的整體美感,又保護橋面和托架梁。亭、塔頂部的造型有懸山、歇山和攢尖3種形式。在屋脊、翹角飛檐之上,飾有飛鳥、龍絞(一種小龍)、葫蘆串、仙鶴等圖騰物,使風雨橋既有雄偉壯麗之姿,又有玲瓏精巧之形。風雨橋的整體設計獨具匠心,整體結構具有極高的建筑藝術價值。建筑學家稱之為“榫卯抵承梁柱體系之大觀”。風雨橋的建筑模式將這一體系在力學方面的運用,達到極高的程度。

吊腳樓的造型結構也很有特色。木樓的吊樓由立貼式木排架第二、三層橫梁挑出懸臂,上下懸臂端部貫以懸空木柱,鋪設樓面和欄桿即成為吊樓。四五層高的房子設2層吊樓。上層吊樓挑出的懸臂比下層懸臂長0.5米左右,其懸柱長度比下層懸柱短得多,上下層懸柱共同承載擋雨檐的重壓。這種結構方式令承載能力提高,榫頭也不容易松動。吊樓的力學性能優越,建筑藝術效果顯著,面積充分利用,是榫卯結合木構建筑極妙的處理方式,這是侗族木構建筑藝術重要的特點之一。吊腳樓的檔雨檐從橫梁下挑出懸臂,置檀桷蓋瓦構成,它遮護著聯系梁、梁柱接點、樓板端頭以及懸柱等構件,使之不被日曬雨淋,從而延長木質結構的使用壽命并起遮陽降溫作用;為使效果顯著,往往用上幾重檔雨檐,形成侗族重檐迭次的又一藝術特色,使建筑形狀富有韻律感和節奏感。侗族吊腳木樓結構獨特、造型精巧、經濟實用、通風良好、光線充足,熱供性能極佳,建筑手法匠心獨具,是我國民族宅居建筑中不可多見的珍品。

侗族木構建筑特有的形意結合的建筑裝飾。建筑裝飾是建筑藝術的重要組成部分,是增加立體建筑的形式美與意境美的有效方法。侗族工匠通過藝術手段在立體建筑的屋脊、挑手、檐部、柱頭、榫頭、欄桿、門窗等各個部分,采用鑿刻、雕塑、繪畫、疊砌等多種藝術手法,構成不同的花紋圖案。這些圖案構圖嚴謹、組合規整、均衡對稱、造型生動、線條流暢,加上工匠師嫻熟的刀法,細膩的工藝,呈現出強烈的裝飾效果和藝術感染力,從而為古老莊重的立體建筑增添靈秀之美和古色古香的藝術韻味。

侗族工匠精湛的手工技藝使得侗族術構建筑作為侗族文化的象征之一而蜚聲海內外。侗族建筑工匠是天生的建筑藝術大師,每次建筑施工之前,他們會先到現場丈量一番,整體構思便全在腦海中,最讓人感到神奇的是工匠師傅使用的墨師文。在歷史上,侗族工匠絕大多數不認識漢字,為準確地標明每個術構件所在的部位,侗族工匠創造了13個建筑符號,稱為墨師文,師徒世代相傳,一直沿用至今。這13個建筑符號是了、龜、左、弓、V、Z、≯、滅、土、于、井、鄉、川。這是一種絕無僅有的侗族建筑符號,除墨師外,他人無人能識。對于建筑中各種構件名稱,墨師都爛熟于心,就靠著這13個神秘的符號,他們不需要繪制圖紙,僅用手中一把H制小角尺、一竿整根楠竹破開刻制的丈尺和一支竹片沾墨筆,就能將成百上千,長短不一,大小不等的梁、柱、枋、板、眼等都一一準確記錄下來。然后,由施工木匠用手鋸、鑿子、斧頭、木刨及長頭控鎬在“木馬”上制作而成。最后,將各種部件在現場組合搭建,所有部件竟然嚴絲合縫,毫厘無誤,這不能不說是世界建筑史上的一種絕技。古往今來,一代又一代的侗族民間工匠以他們手工技藝的獨特、精巧、白成一格,為中華建筑史增添瑰麗的篇章。

侗族木構建筑營造技藝不僅展現侗族民間工匠超凡的手工技藝,更集中體現侗族內涵豐富的傳統文化。它的設計、結構、制作,無不蘊含侗族的民族信仰、精神追求和審美情趣。侗族木構建筑在建造過程中,會舉辦各種儀式,均帶有濃郁的侗族傳統文化色彩。

建鼓樓動工挖地基時,要燒香、燒紙祭拜神靈、祖先,供奉熟豬肉、酸魚。上梁時,除供奉祭拜,還要唱祭祀歌;竣工時,要舉辦盛大的“百家宴”舉寨慶賀。建設鼓樓的過程,實際上就是凝聚民族情感、傳承民族精神的過程。

風雨橋竣工之時,要舉行盛大的踩橋慶典:在橋上鋪上一匹紅布,由一名德高望重的老者率領村里老人先過橋。這時,鐵炮聲、鞭炮聲、蘆笙聲、歡呼聲,在橋的四周中響起;然后,本村的男女老少、外村和外地趕來慶賀的人,排成長長的隊伍一起來踩橋。踩橋儀式,通常要進行幾天幾夜。

即便是建普通的民居吊腳樓,各種儀式也都十分隆重。在新木樓豎柱上梁之時,要舉行上梁儀式,由掌墨師登上屋頂吟誦祝詞,并通過從梁上懸掛下來的一匹紅布給主家運送“銀寶”(以扁圓形的糯米糍粑來替代)以示財源廣進。新木樓搭建好之后,擇良辰吉日舉行進新屋儀式。儀式多在天將拂曉之時舉行,吟誦祭詞祝語后,先在火塘生火,然后燃放鞭炮。親朋好友聽到鞭炮聲,便送來禮品(多為大米、酸肉酸魚、常用的家具等)共同慶賀,主人家殺豬宰羊,設宴款待眾親友。封樓竣工之時,舉行盛大的開樓門慶典儀式。不僅本村的男女老少均參加,附近村寨也都派出蘆笙隊、歌隊抬著“紅豬”來慶賀。儀式由講彩話開始,以對歌為高潮,歡聲雷動,樓門打開之后,先放鐵炮、鞭炮,然后吹起蘆笙,唱起祝福歌,連續幾天幾夜,宴席不散,笙歌不斷。 珍貴的價值所在 侗族術構建筑與人民生活息息相關,具有明顯的實用價值。鼓樓為寨民議事、休閑的中心;風雨橋不僅方便群眾過河,還能遮風擋雨;吊腳樓經濟適用、通風良好,光線充足,冬暖夏涼。鼓樓、風雨橋、戲樓、井亭、涼亭等是村寨全體成員人人都能共享的公益性公共設施,具有最為廣泛的群眾基礎。各村寨的鼓樓、風雨橋、戲樓都是由寨民集體討論商定,群眾積極投工獻料、集資籌建的。無論工程多大、耗資多少,全靠募捐解決。各家各戶有木捐木、有錢捐錢、有力捐工,盡力而為,連鄰近村寨也樂捐相助。古往今來,但凡舉行祭祀、慶典、議事、歌舞、迎賓等集體活動,全寨男女老少接踵而來,會聚鼓樓、風雨橋,積極參與。

千百年來,侗族人民在長期的生產、生活實踐中,巧妙地把民族文化的價值觀念、理想追求、道德信仰與民族精神融人一座座木構建筑中,形成獨具侗族特色的鼓樓文化、廊橋文化。鼓樓文化所體現出來的侗民族獨特的價值追求與審美情趣,既是對中華傳統和諧思想最生動的詮釋,又展現出自己鮮明的個性特征,具有鮮明的公益性、濃郁的民族性、廣泛的群眾性。

侗族是一個特別注重公益事業的古老而優秀的民族,“有寨必有鼓樓,有河必有風雨橋”,作為侗族鼓樓文化的典型代表,鼓樓與風雨橋集中展現出其鮮明的公益性。鼓樓是侗族人民精神維系之所,他們把鼓樓當作凝聚民族情感、傳承民族精神的重要載體,建設鼓樓的過程,實際上就是凝聚民族情感、傳承民族精神的過程。鼓樓、風雨橋、戲樓等場所,上至白發蒼蒼的老人,下至牙牙學語的孩童,男女老少都喜歡齊聚于此。大人交流生活瑣事、娛樂消遣,孩童在濃郁的民族文化氛圍中自由成長。隨著社會的發展,除了娛樂,鼓樓還被賦予新的時代意義,成為宣傳黨和政府中心工作的陣地和人民群眾接受教育的中心。人們在這里學習政治、法制、文化、科技,接受現代信息,掌握致富本領。鼓樓以其廣泛的群眾性吸引著每一位村寨成員來到這罩交流學習,融洽感情。一座座鼓樓的存在,其文化力量使得侗族整個民族的凝聚力日益增強,各個村寨的網結和睦不斷鞏同,人與人、人與自然的關系更加和諧。

侗族群眾是鼓樓文化的創造者、建設者,也是鼓樓文化成果的享用者。在日常生產生活中,人們友愛相處,一家有難,眾人幫扶,體現著網結互助的集體主義精神,并形成以族長或寨老為核心的凝聚力,共同維護群體與個體之間的利益,保證社會秩序的正常運轉。這種特定群體的集體意識的外延,使人們具有強烈的認同感,即使不同族、不同寨,在他鄉遇到同鄉也倍感親近,一人有難,眾人會鼎力相助。

同時,受中庸思想的影響,侗族十分注重“中和”,強調人與人、人與建筑、建筑與自然、人與自然之問的和諧統一,這種f和禮的完美和諧體現了人們循規蹈矩、遵守秩序的集體意識,更體現了親善、仁愛、積德、行善的民族精神、民族心態。三江林溪鄉冠洞村小到各家各戶的改廁、改灶、巷道硬化,大到寨上的修建碼頭、集體大型活動,村民們群策群力。他們把這種共同參與、互幫互助看作一種集體榮譽,只要對村寨和寨民有益,不管有錢無錢、錢多錢少,全寨男女老少都積極參與,鼎力幫助,網結協作。政府投資扶持的事情,全村同心齊力做好;政府扶持不到的方面,全寨村民白發行動,不計較個人得失也要做好。

在侗族的木構建筑群落中,每一座建筑都凝聚著侗族歷史中的民族文化因素。如村寨的選址、村寨建筑的布局等,都蘊含本民族的傳統宗教信仰和審美理念。每座吊腳樓的屋梁上均鑲有銀幣、布匹、稻穗、毛筆等物,銀幣象征錢財廣進,布匹、稻穗,象征有吃有穿,毛筆象征人才輩出。鼓樓結構中的一根雷公柱,4根主承柱、12根檐柱,代表一年四季12個月,象征天長地久;鼓樓頂上的葫蘆串,隱含神話中人類始祖依靠該神器抵抗滔天洪水,象征人類繁衍,代代相傳;鼓樓和風雨橋飛檐上的仙鶴、魚、龍等民族圖騰,象征民族的興旺發達、騰飛。 侗族很多與建筑有關的活動也帶有強烈的民族文化色彩。如每座建筑進行豎柱上梁之時,均要舉行上梁儀式,由掌墨師唱祝福歌和上梁歌。在鼓樓和風雨橋舉行竣工慶典時,要舉行盛大的開樓門和踩橋儀式,鼓樓至今仍為侗族村寨進行祭祀、議事、集會、迎賓、慶典、歌舞、娛樂的重要場所,是侗族傳統文化的重要傳承之地。以上這些歷史文化積淀仍較為完好地保存至今,為民族文化研究提供了鮮活的標本。

侗族木構建筑及其技藝的環保價值亦十分突出。所有木構建筑均選用天然材料,無污染,環保宜居,對人體健康十分有益。侗族人崇尚大自然、愛護大自然的理念根深蒂固,并生動地凝聚在每一座術構建筑中。從村寨選址模仿天體布局,到建筑造型設計講究與自然融為一體;從風雨橋的依山傍水,到鼓樓的天人合一,無不體現出侗族人民珍重大自然的觀念。這種觀念,正是侗族人民環保意識的思想基礎。在侗族村寨中,人們愛護山水、林術的風俗延續至今。凡有建筑動工之前,都要經過全寨人集體討論研究通過才可進行;凡進行砍木、挖土、取水活動之前,都要舉行莊嚴的儀式,寓意取得大自然的同意。侗族建筑工匠在施工時,更是視竹木為寶、土石為金,精心設計和計算所需材料,盡量不向大自然多取一草一木。走進如今的侗鄉,滿日林木蔥郁、山清水秀,各個村寨山環水繞,各種木構建筑掩映在翠竹綠樹之問,一派美麗的田同風光。這,正是得益于侗族人民巧妙地解決了建筑與H然和諧相處關系的結果,也正是侗族術構建筑技藝珍貴的環保價值所在。