地鐵道岔區段道床板振動特性分析

周海洋,張校銘,鄭鈞元,王劉翀,趙才友

(1.高速鐵路線路工程教育部重點實驗室,成都 610031; 2.西南交通大學土木工程學院,成都 610031)

隨著社會的發展,軌道交通的優勢越來越明顯,對國家經濟發展發揮了很重要的作用。但是隨著城市地鐵的大規模興建,地鐵運行過程中產生的振動和噪聲問題也越來越嚴重。列車運行時,會造成鋼軌和道床板的振動,如果振動過大,不但會對周圍居民生活及環境造成較大的影響,還會縮短道岔區段扣件和鋼軌的使用壽命,進而直接影響列車的行駛安全。因此,道岔區段減振降噪設計是城市地鐵面臨的一個重要課題。地鐵停車場咽喉區道岔較多,線路復雜,列車輪軌與鋼軌相撞會產生較大激勵。地鐵道岔區段的振動較復雜,因此對周圍居民的居住舒適度影響更大,削弱建筑的適用屬性[1-2]。研究者們對道岔區段振動特性進行了大量的研究工作,得出許多很有用的研究成果,對道岔區段的減振降噪設計提供了理論指導。列車運行過程中引起的道岔段地面振動大于直線段,因此,道岔區段的減振和隔振防護很重要[3]。現階段,國外研究者多利用工程措施改變結構本身的自振頻率和結構剛度,達到減振降噪的目的,也有通過實驗模擬分析列車運行時道岔區段的振動特性及傳播規律[4-6]。

目前,在國內研究中,面臨實地研究不足,缺乏試驗數據,地鐵車輛運行時振動預測模型不適用等情況[7-8]。列車通過道岔區段時,車輪和軌道的耦合振動,經鋼軌傳到路基,直至傳遞到地面;振源距離部分上蓋建筑往往較近,進而導致地鐵上蓋建筑的振動可能超過標準限值[9-10]。某地鐵車輛段的現場測試結果表明,當列車以規定速度通過時,其正上方住宅樓的振動竟高達85 dB[11]。曾志平通過建立鋼軌-岔枕-橋梁彈簧-阻尼空間振動模型,分析了側向過岔時,列車運行速度、軌下橫向剛度、枕下橫向均布剛度、橋墩高度對列車-道岔-橋梁系統振動的影響[12]。趙國堂運用NUCARS軟件建立了高速列車通過道岔的多剛體動力學模型,研究了列車通過道岔時的輪軌系統振動特性[13]。陳丹丹等[14]提出一種基于對數功率譜標準差和順序統計濾波的高速道岔振動信號端點檢測算法,并且對道岔不同位置和不同信噪比的振動信號進行了大量的實測實驗,實驗結果表明了算法的有效性。伍曾等[15]通過建立仿真模型,用數值模擬的方法計算分析了道岔區軌道、車輛與連續橋梁結構的動力特性。黃輝等[16]開發了一種道岔區實時監測系統,可以實時反映列車通過道岔時鋼軌的動力特性。陳漫等[17]對鋼軌廓形優化與轉轍器動力特性的關系進行了研究。王偉平等[18]對列車通過某無砟道岔及配套交叉渡線時的安全性和舒適性進行評價。陳小平等[19]對高速車輛與道岔空間耦合振動特性進行了研究,并得出轍叉處輪軌沖擊比轉轍器處劇烈的結論。王平[20]建立了道岔區內輪軌相互作用的空間耦合振動模型,分析了可動心軌式道岔與固定轍叉式道岔動力性能的差別。這些年,研究者們針對道岔區段振動特性的研究雖然比較多,但是卻沒有一種模型能夠準確地仿真預測列車以不同速度通過道岔區段時道床板的振動特性。針對地鐵道岔區段,運用有限元及動力學軟件建立道岔區段振動特性預測模型。為了保證模型計算的準確性,通過了長時間實驗測量,測得了某道岔區段100 m的軌道不平順數據。將軌道不平順數據導入到采用的柔性軌道中,運用該模型仿真計算了不同工況下道床板的振動數據,并進行了時域、頻域及模態分析,準確地分析了地鐵道岔區段道床板的振動特性,可以為道岔區段的減振降噪設計研究提供理論參考。

1 工程概況

1.1 模型的建立

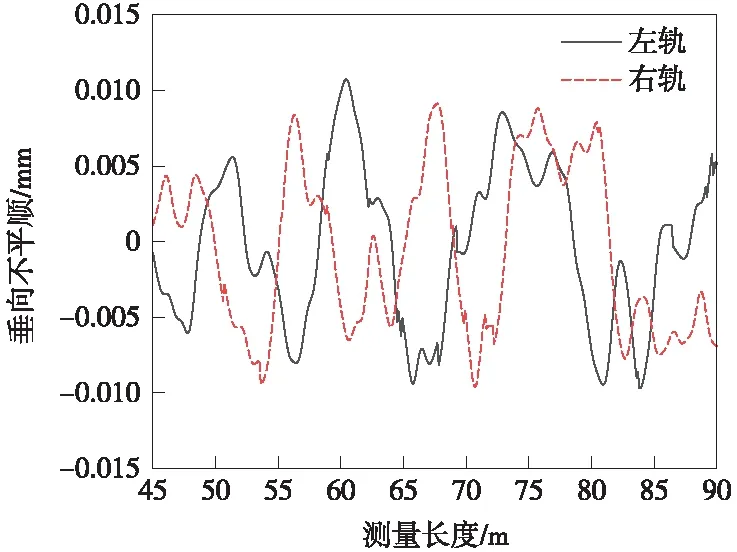

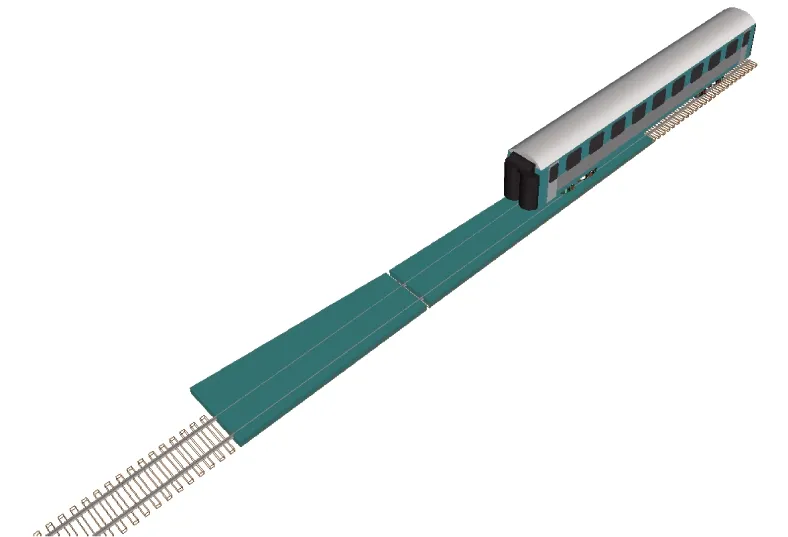

在現有的研究基礎上,對道岔區道床板振動特性進行研究。在研究過程中,建立了道岔區道床板特性仿真模型。運用有限元軟件建立了長度為35.4 m的道岔區道床板,道床板厚度為0.35 m,道床板始端寬度為2.8 m,末端寬度為5.2 m。整個道岔區段道床板由兩部分組成,分別是尖軌位置和心軌位置道床板,所對應的長度分別為22,13 m,兩塊板之間的伸縮縫寬度為0.4 m。將網格尺寸設置為0.2 m×0.2 m×0.2 m,進行六面體網格劃分。在動力學軟件中導入建立好的道床板模型,通過bushing力元將道岔區道床板與外部base0基礎連接。列車采用的是50個自由度的多剛體車輛模型(1節車廂)。采用動力學軟件中的柔性鋼軌模型,將仿真計算路線長度設置為100 m,道床板之前路線設置為直線段,長度為50 m,軌枕間距設置為0.6 m,建立道岔區段列車-鋼軌-道床板耦合振動模型,進行仿真計算,分析道岔區道床板的振動特性。在仿真時,將實驗測得的長度為100 m的軌道垂向不平順數據導入到柔性軌道中,提取道床板尖軌、心軌位置處的加速度變量,繪制出各自的加速度-時間圖像,圖1是通過實驗測得的左右軌的垂向不平順數據。利用該仿真模型模擬計算出列車以30,40,50 km/h及60 km/h的速度(4種工況)通過道岔區時道床板尖軌和心軌位置的振動加速度數據,通過時域、頻域及模態分析研究道床板的振動特性。進行頻域分析時,運用傅里葉轉換將時域數據轉換為頻域數據,道床板結構噪聲主要是低頻噪聲,即小于250 Hz,所以提取0~250 Hz范圍內加速度數據進行分析。通過頻域分析得出的結論,確定振動加速度對應的主頻,運用有限元軟件提取主頻附近的模態振型,進行模態分析。

圖1 道岔區段實測的垂向不平順數據

1.2 道床板支座連接元件—bushing力元

動力學軟件中用到的bushing力元,其數學模型為

1.3 柔性軌道

柔性軌道模型是動力學仿真軟件中的3D軌道模型,包括柔性軌道,緊固件,枕木和枕木基礎。導軌以Timoshenko梁進行模擬,緊固件被模擬為襯套類型的特殊力量,枕木被模擬為剛體或柔性梁。若專注于研究動力學的問題,柔性軌道模型更為適合。模擬鐵路軌道的模型和方法越復雜越需要更多的CPU工作量。動力學軟件中柔性軌道模型計算時速度比質量軌道模型慢50~80倍。

1.4 有限元網格劃分

網格劃分可以理解成把一個復雜的實體模型分成若干簡單的模型,而這些簡單的個體之間又相互聯系,相互約束,構成整個結構。求解這些簡單的結構,就能得到整體的變化趨勢,網格越細致整齊,結果就越精確,網格粗糙,結果就會有較大誤差。對于仿真而言,網格的劃分至關重要,因為網格劃分尺寸將會影響鋼軌扣件及bushing力元的連接。所以良好的網格劃分可以提高仿真的效率、精確性,甚至直接決定了仿真是否可行。劃分網格是建立有限元模型的一個重要環節,需要考慮的因素較多,工作量較大,網格數目的多少將影響計算結果的精度和計算規模的大小。所劃分的網格形式對計算精度和計算規模將產生直接影響。為了使計算結果精確,方便選取節點連接扣件及bushing力元,將網格尺寸設置為0.2 m×0.2 m,圖2為在仿真軟件中建立的模型。

圖2 仿真模型

2 數據分析

2.1 時域分析

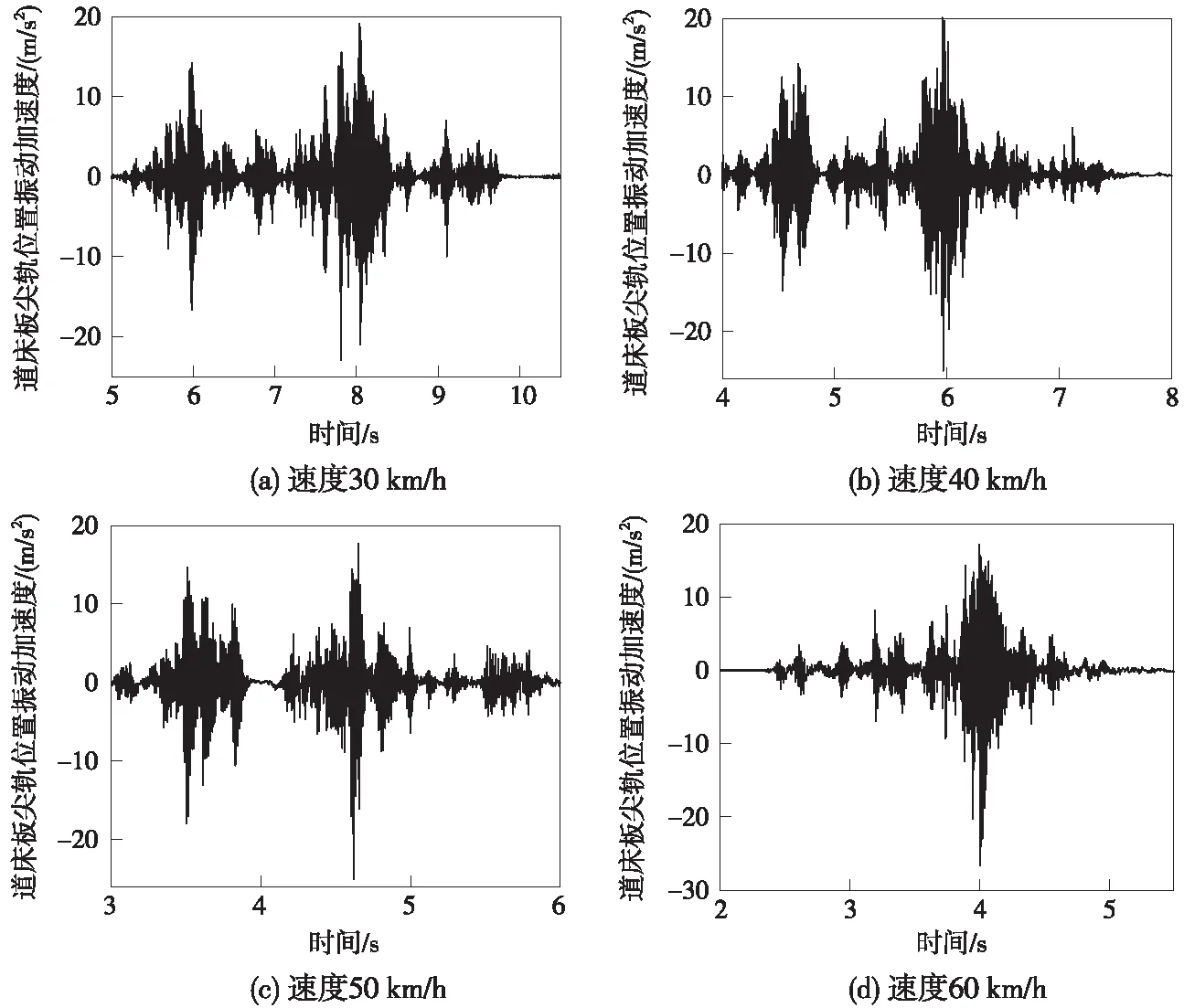

用動力學軟件仿真時,根據提取的尖軌和心軌位置道床板的振動加速度數據,繪制出相應的垂向振動加速度-時間圖像,進行時域對比分析,進一步得出道床板低頻振動的影響因素。

由圖3可知,列車通過道岔區道床板時,隨著速度的增加,尖軌位置道床板垂向振動加速度峰值越來越大。因此,列車的過岔速度會對道床板的振動產生較大的影響。列車以30,40,50,60 km/h的速度(4種工況)通過道岔區時,尖軌位置道床板振動加速度峰值分別為22.93,24.99,25.01,26.65 m/s2。道床板轉轍器部位的尖軌和基本軌不密貼、水平彎曲、拱腰等都會引起較大的鋼軌磨耗,所造成的軌道不平順會對列車通過時產生的振動造成很大的影響。從所測量的垂向不平順分析可以得出,在列車行駛至60 m左右時,左右軌所對應的垂向不平順幅值也較大。可知該垂向不平順對道床板的振動響應有著一定的增強作用,另外再加上第一塊道床板自身尺寸較大,自身結構對振動響應也會產生較大的影響。

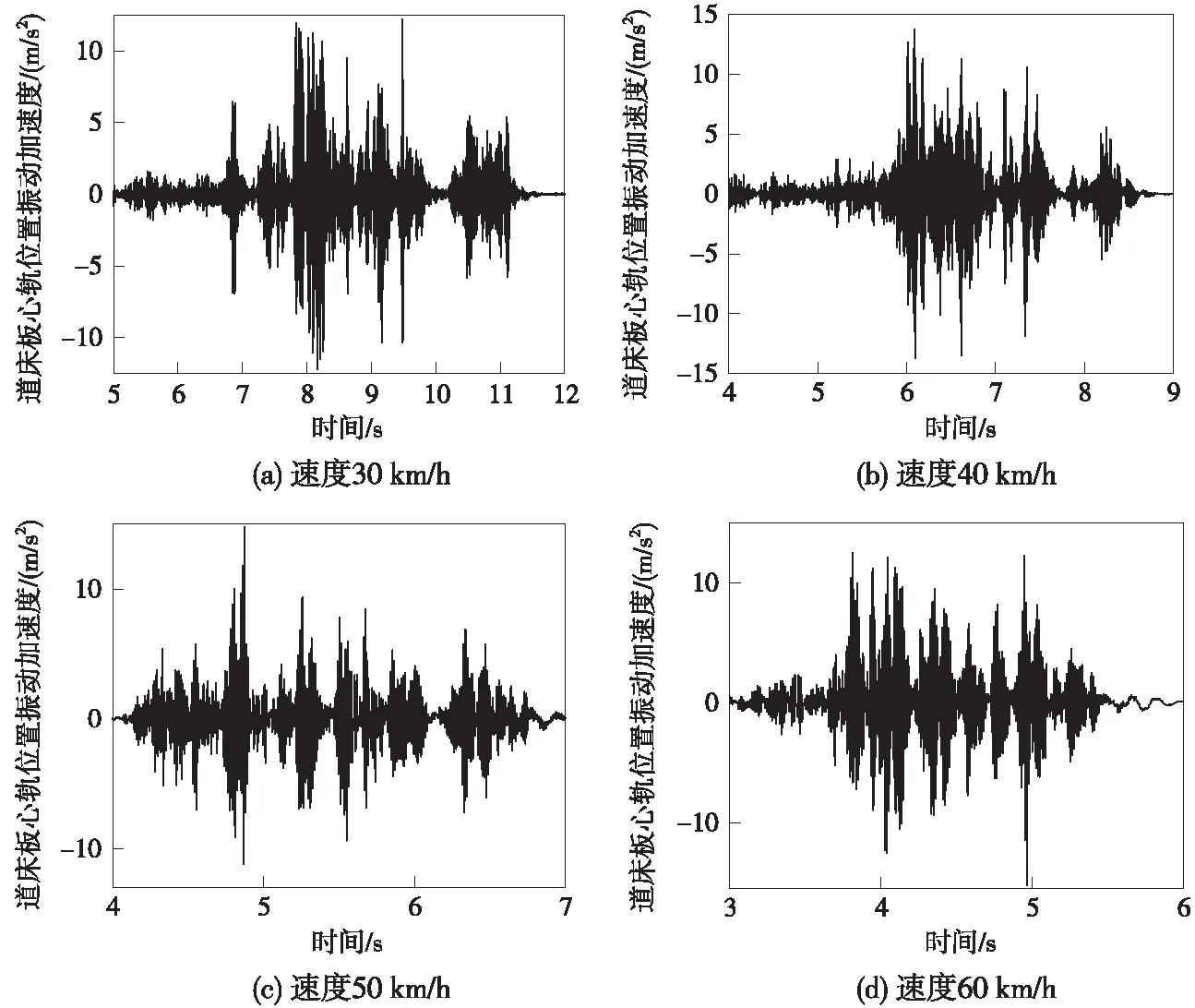

圖4是列車通過心軌位置時,4種工況下道床板所對應的垂向振動加速度。和尖軌位置類似,列車通過道岔區道床板時,隨著速度的增加,心軌位置道床板垂向振動加速度峰值也越來越大。4種工況(30,40,50,60 km/h)下,道床板心軌位置垂向振動加速度峰值分別為12.21,13.76,14.78,15.20 m/s2。整體上來看,道床板心軌位置產生的垂向振動加速度要小于尖軌位置。一方面是由于心軌位置道床板長度相比尖軌位置小很多,振動響應不如后者復雜。另一方面尖軌位置所對應的軌道不平順要大于心軌位置,因此對道床板振動響應的增強作用要大于后者。心軌部位容易產生叉心磨、心軌裂紋及軌頂面磨耗等,所造成的不平順對列車通過時會造成較大的影響。一方面,可以使用彈性減振材料或者吸振器等來降低道床板振動;另一方面,因為列車的行駛速度對道床板振動程度的影響也很大,所以也可以通過控制過岔速度來降低道床板振動。

圖3 道床板尖軌位置垂向振動加速度(時域)

圖4 道床板心軌位置垂向振動加速度(時域)

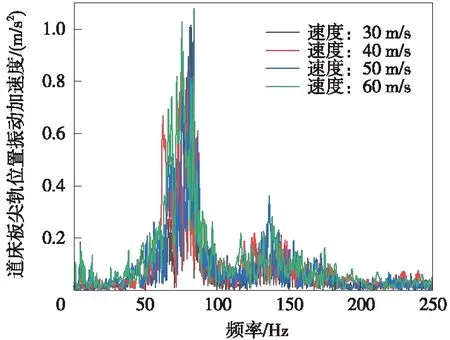

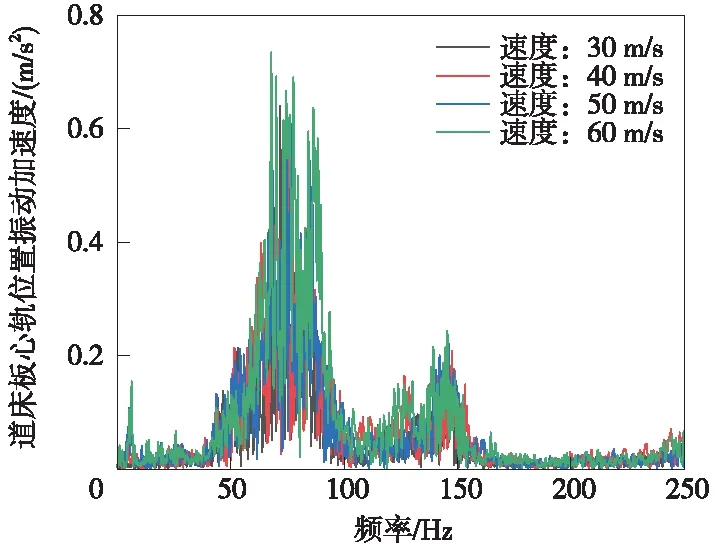

2.2 頻域分析

通過傅里葉轉換后,動力學軟件仿真得到的時域數據轉化為頻域數據。由于研究的是道床板低頻振動特性,所以運用繪圖軟件繪制了0~250 Hz范圍內的振動加速度頻譜圖。圖5和圖6是列車以不同速度通過道岔區段時,尖軌和心軌位置道床板垂向振動加速度所對應的頻譜圖。

圖5 道床板尖軌位置垂向振動加速度(頻域)

圖6 道床板心軌位置垂向振動加速度(頻域)

可以看出,不管是道床板尖軌還是心軌位置,對垂向振動加速度影響最大的主頻都是3個,并且所對應的主頻很接近。由圖5、圖6可以清晰看出,列車以不同速度通過道床板尖軌位置時,垂向振動加速度對應的主頻都位于4,80 Hz及140 Hz附近,在80 Hz,道床板產生低頻振動最大。列車以不同速度通過道床板心軌位置時,垂向振動加速度對應的主頻都是位于5,75 Hz及145 Hz附近,在75 Hz,道床板產生低頻振動最大。另一方面,通過兩圖的橫向對比可以看出,列車通過道岔區段時,尖軌位置道床板的振動要大于心軌位置,由此產生的低頻噪聲也更大。分析其原因,尖軌對列車的行駛具有引導線路的作用,列車經過尖軌位置時,產生的沖擊較大,進而使道床板產生較大振動。

2.3 模態分析

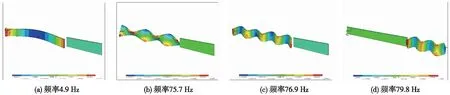

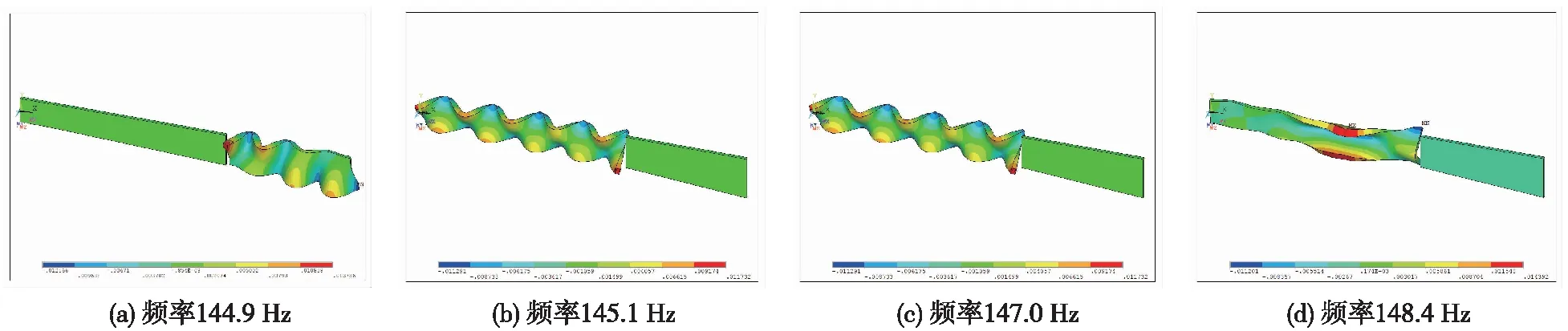

由前面的時域和頻域分析可知,列車通過道岔區段時,道床板尖軌位置振動響應要大于心軌位置。二者都是隨著列車過岔速度的提高,振動逐漸變大。通過頻域分析,得到了道床板尖軌和心軌垂向振動所對應的主頻,分別是:尖軌位置-4,80 Hz及140 Hz;心軌位置-5,75 Hz及145 Hz。為了準確分析道床板自身模態對垂向振動的影響,運用有限元軟件提取道床板尖軌和心軌位置振動加速度主頻附近的垂向振型圖。由圖7、圖8可知,尖軌位置道床板在4.9 Hz處發生了1階豎彎。因此在列車經過尖軌位置時,該振型加大了道床板的垂向振動。尖軌位置道床板在75.7,76.9,145.1,147.0 Hz處還出現了連續彎曲及混合彎曲等振型,這些都極大地增大了尖軌位置的垂向振動。當列車過岔速度提高時,這種增大效應將會變得更為明顯。而對心軌位置道床板振動影響較大的振型主要是位于79.8 Hz和144.9 Hz處。在這兩處,心軌位置道床板出現了連續彎曲和混合扭彎等振型,對心軌位置的垂向振動產生較大的影響。

圖7 道床板振型

圖8 道床板振型

3 結論

通過有限元及動力學軟件建立道岔區段列車-軌道-道床板耦合振動模型,結合測得道岔區軌道不平順數據,對道床板振動特性進行了仿真分析。當列車以4種速度行駛通過道岔區段時,道床板尖軌和心軌位置會產生不同的振動響應。根據所得到的仿真數據進行時域、頻域及模態分析,得到了如下主要結論。

(1)相同速度下,道床板尖軌位置的垂向振動響應要大于心軌位置,并且其垂向振動加速度峰值是心軌位置的近2倍。分析其原因,一是由于運行時間較長,轉轍器部位的尖軌和基本軌不貼密、水平彎曲、拱腰等導致尖軌的軌道不平順大于心軌位置;二是尖軌位置道床板長度較長,振動響應更為復雜,列車通過時會產生更大的振動。

(2)道床板尖軌位置垂向振動對應的主頻為4,80 Hz及140 Hz,在80 Hz,道床板產生低頻垂向振動最大。心軌位置垂向振動對應的主頻為5,75 Hz及145 Hz,并且在75 Hz處,道床板產生低頻垂向振動最大。模態分析時,發現對道床板尖軌和心軌位置振動影響最大的是各階連續彎曲和混合扭彎模態。

(3)相同條件下,隨著列車通過速度的提高,無論尖軌還是心軌位置,道床板的振動響應都會逐漸增強,所引起的低頻結構噪聲也逐漸增大。實現道岔區段道床板結構減振,一方面可以使用減振材料,另一方面可以通過控制列車的通過速度實現減振。