認知文體學視域中《塵埃落定》的概念隱喻翻譯

邵璐 黃麗敏

(1.中山大學 外國語學院,廣東 廣州 510275;2.廣西民族大學 外國語學院,廣西 南寧 530006)

1.0 引言

《塵埃落定》是川籍藏族作家阿來的一部長篇小說,首次出版于1998年,并于2000年獲第五屆茅盾文學獎。該小說以末代土司家傻瓜二少爺獨特的敘述視角,揭示了嘉絨藏區土司權力制度的消亡史。作為20世紀末中國文壇的優秀作品,《塵埃落定》對中國文學和當代少數民族文學的發展與傳播具有重大意義。該作品如今已被翻譯成多國語言,其中最具影響力的是葛浩文、林麗君夫婦合譯的英文版RedPoppies。該譯本被《洛杉磯時報》評為年度暢銷書,使西方讀者對西藏有了新的認識。中國文學作品能在世界上獲得影響力,與各種語言的譯者,尤其是英語譯者密切相關(邵璐,2012:97)。然而,國內研究大多集中于分析《塵埃落定》漢語源文本,對其英譯本關注甚少。對葛浩文夫婦《塵埃落定》英譯本進行研究,探索翻譯民族特色語言的策略和方法,可為地域性文學的譯介提供參考,從而推動中國少數民族文學“走出去”和中國多民族文學的海外傳播。

文學作品中的隱喻可反映出特定人物的個體思維方式和認知習慣,因此,分析隱喻有助于剖析敘事性文學作品中人物的思想和行為,從而更深入地解讀作品。隱喻翻譯作為一種體驗式認知活動,是一個由閱讀、識別、解構到重構的復雜認知過程,是文學翻譯研究認知轉向的重要方法與途徑。阿來在《塵埃落定》中使用了大量隱喻。主人公二少爺由于有智力缺陷,其“呆傻語”經常偏離常規語言規范,這種異化天然體現出文學語言的隱喻性,揭示了人物的心理特征和思維方式。本文從認知文體學視角出發,借助概念隱喻理論和概念整合理論建立翻譯認知模型;通過對比研究小說《塵埃落定》及其英譯本RedPoppies,嘗試分析作為原文讀者的譯者如何通過識別和解構隱喻來解讀原文作者的意圖,以及作為譯文作者的譯者如何運用譯入語重新建構這種意圖,并在此基礎上解讀譯文對原文中概念隱喻的處理,從而探討翻譯中譯者的意圖和認知過程。

2.0 理論概述

2.1 認知文體學

20世紀90年代,認知科學的迅猛發展促發了文學研究的“認知轉向”,認知文體學也因此誕生并蓬勃發展。Weber(1996)在其著作中提出“認知文體學”這一術語,首次將認知方法引入傳統的文體學研究。Semino &Culpeper(2002)進一步將認知文體學界定為一個連通語言學、文學研究和認知科學的新領域,并通過論文集展現了認知文體學的研究狀況和發展方向。

作為文學領域的跨學科研究新方向,認知文體學既繼承了傳統文體學的語言分析特征,又在此基礎上衍生出認知科學的研究視角。認知文體學主要關注能夠塑造人物形象、體現作者認知方式、揭示讀者閱讀過程的語言特征。這些或獨特或顯著的特征體現出語言選擇和語言效果與人的認知結構和認知過程之間的互動,從而將作者、人物和讀者(譯者)串連起來。這種由研究語言的靜態系統到關注語言的動態因素的轉向,“就是把原來靜態的語言研究變成動態研究,增加主體因素與語境因素,使它變為一種動態的和變化的意義過程”(邵璐,2004:100)。

認知文體學作為一門新興學科,尚未形成清晰的分析框架,其應用方法仍有極大的發展空間,研究成果也有待豐富。國外的認知文體學研究主要有三種模式,包括1)從認知視角研究文體分析方法(Nagy,2005),2)以認知詩學為框架探討認知文體學相關理論(Stockwell,2002),以及3)運用認知語言學理論(意象圖式、前景化、概念隱喻、概念整合、語篇世界等)或認知科學方法進行文體分析(Semino &Culpeper,2002)①。目前,國內認知文體學研究主要采取第三種模式。本文也將在第三種模式下,運用概念隱喻理論和概念整合理論,揭示原文作者、小說人物和譯者的認知過程。

2.2 概念隱喻理論

隱喻研究最早可追溯至亞里士多德時代。早期研究將隱喻視作一種修辭手段和特殊語言現象。20世紀30年代,隱喻研究進入語義學研究階段,如Richards(1936)提出“互動論”并由Black(1962)發展完善。20世紀70年代后,隨著認知科學的發展,隱喻研究進入了以認知為核心的跨學科研究階段。至此,隱喻不再是局限于詞匯等語言層面的修辭方式,而是一種反映人類認知行為的思維方式,但其表現形式仍是語言。Lakoff &Johnson(1980)在標志性著作《我們賴以生存的隱喻》(MetaphorsWeLiveby)中首次提出了認知語言學視角下的隱喻理論,為隱喻研究開辟了新的角度。兩位學者(Lakoff &Johnson,1980:3)認為“隱喻在日常生活中無處不在,不僅存在于語言中,還存在于人的思維和行為中,我們的常規概念體系從根本上來說都是隱喻性的”(由本文作者譯自英文)。此外,他們還提出了“概念隱喻”(conceptual metaphor)的理論框架(Lakoff &Johnson,1980)。在此框架中,隱喻被看作一種存在于兩個不同概念領域中的穩定而系統的關系,包括源域(source domain)、目標域(target domain)、恒定性(invariance)和映射(mapping)等要素。源域與目標域之間存在映射關系,并遵循“恒定性原則”(invariance hypothesis)②。這種由源域到目標域的映射建立于經驗基礎之上。也就是說,通過使用概念隱喻連通基于相關經驗的兩個不同的認知領域,人們得以用熟悉的、具體的概念去理解和體會陌生的、抽象的概念。概念隱喻的認知過程如圖1所示:

圖1 概念隱喻的認知過程(基于Lakoff &Johnson,1980)

在圖1中,源域是用來說明的領域,目標域是被說明的領域,映射關系具有嚴格意義上的方向性,由源域向目標域單向進行。例如,“Life is a journey”(人生是一次旅行)這句話將人生比作旅行,用源域中的“journey”(旅行)來映射目標域中的“life”(人生),將“journey”的部分特征投射到“life”中。人們可以從旅行的經驗中重新認識人生的特點,如旅行的始發地對應人生的起點,旅行的結束對應人生的盡頭,而旅程中的種種事件對應人生經歷的酸甜苦辣,有未知有期待,或一帆風順或艱辛曲折,這些都賦予“life”這一概念更生動具體的形象。

2.3 概念整合理論

Fauconnier(1997)在其著作《思維和語言的映射》(MappingsinThoughtandLanguage)中融合隱喻機制與其他語言現象的認知模式建成一個一體化的空間網絡系統,從而創造出概念整合(conceptual blending)理論。隨后,Fauconnier &Turner(1998)進一步探討了概念整合的運作法則,逐漸完善了該理論。

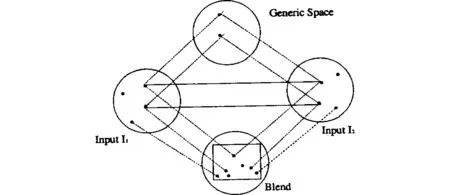

Fauconnier(1997)提出,概念整合以心理空間為單元,其系統模型包含可類比概念隱喻中的源域和目標域的兩個輸入空間(input 1,input 2)、一個類屬空間(generic space)以及一個整合空間(blend)。其中,兩個輸入空間能夠實現跨空間的部分映射,并部分映射到類屬空間和整合空間中;類屬空間反映了兩個輸入空間共有的抽象概念元素或結構,因此能夠映射回每個輸入空間;整合空間中可能產生不存在于任一輸入空間的凸顯結構(emergent structure)。該結構是兩個輸入空間的部分元素并置映射到整合空間的結果,能夠反映動態意義建構過程中產生的新結構和概念,從而輔助話語含義的解讀。凸顯結構的形成須經過組合(composition)、完善(completion)和拓展(elaboration)三個認知過程。組合過程指整合兩個輸入空間向整合空間進行映射,組成之前不存在的新結構;完善過程指將組合結構與人們的長時記憶相匹配,借助背景知識和認知模式完善該組合結構;拓展過程指根據整合邏輯進行心理模擬,使組合結構得到進一步拓展。概念整合理論中四個空間的映射關系如圖2所示:

圖2 概念整合理論四個空間的映射模式(Fauconnier,1997:151)

通過對比研究概念隱喻理論和概念整合理論,王勤玲(2005)發現兩種理論的相同之處在于都把隱喻看作一種概念現象,而不是一種純粹的語言現象。然而,與概念隱喻理論不同的是,概念整合理論不僅僅是兩個域之間的單向映射,而是四個空間之間的多向映射,并且整合空間中可能產生其他三個空間不存在的凸顯結構。概念隱喻理論關注約定俗成的“規約隱喻”(conventional metaphors)③,是概念化的靜態圖示。而概念整合理論是語言即時表征的動態加工過程,對常規的規約隱喻以及短暫出現的“新奇隱喻”(novel metaphors)④都具有闡釋力。她認為,兩個理論框架是互為補充而不是相互競爭的關系。“概念隱喻理論框架里研究的規約的概念配對和單向映射為概念整合理論里假定的各種動態的概念網絡提供輸入,并且對這些動態概念網絡形成限制”(王勤玲,2005:45)。因此,二者有效結合可以為隱喻研究提供更全面的分析手段。

3.0 概念整合-概念隱喻翻譯認知模型

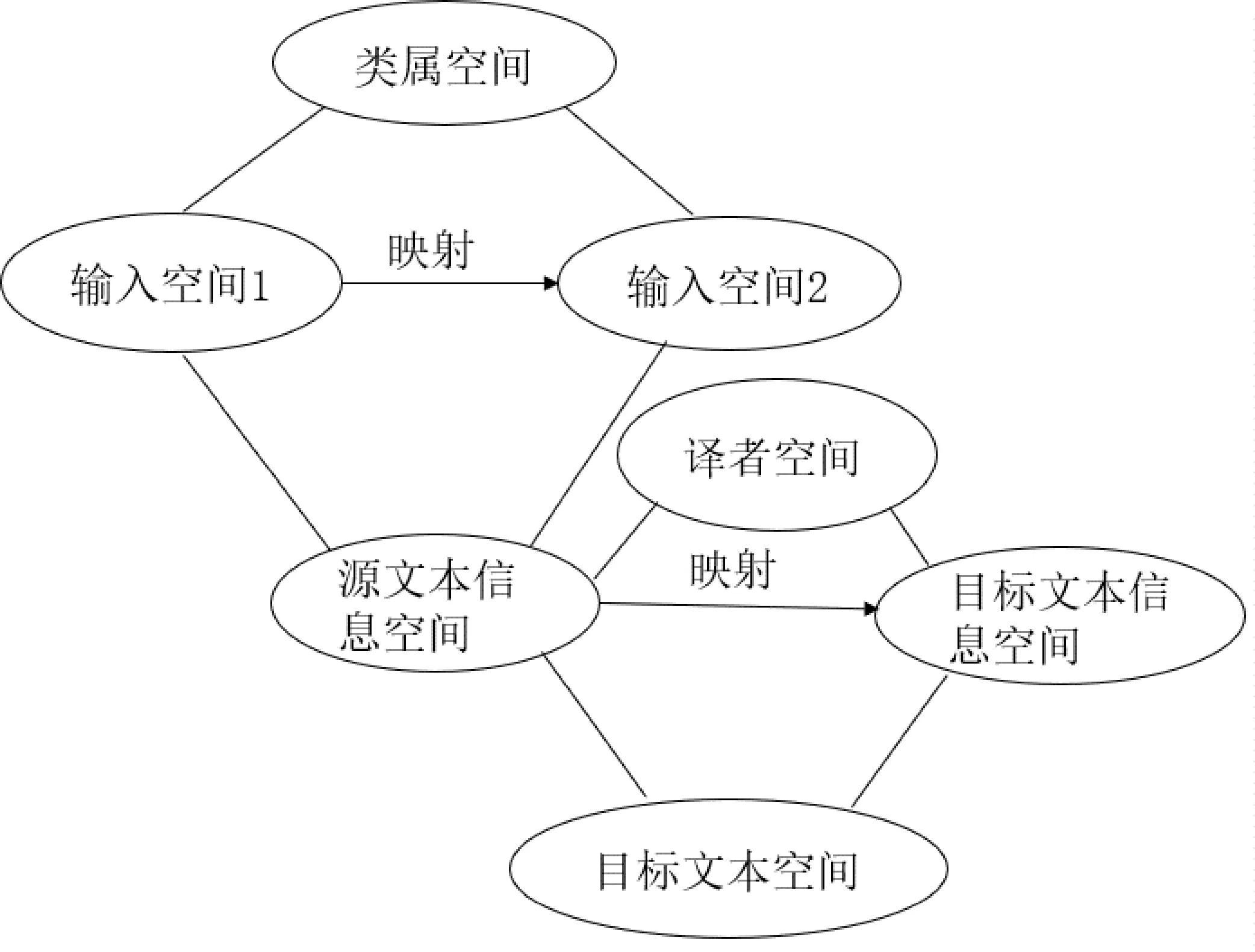

本文結合概念隱喻理論和概念整合理論,建立概念整合-概念隱喻翻譯認知模型。如圖3所示,該模型由兩個相互關聯和遞進的概念整合網絡構成。

圖3 概念整合-概念隱喻翻譯認知模型

首先,譯者在進行隱喻翻譯的體驗式認知活動時,以特殊個體讀者的身份對概念隱喻進行解讀。在第一個網絡中,兩個輸入空間分別對應概念隱喻中的源域和目標域,構成跨語域映射關系,其共有的抽象結構或元素構成類屬空間;類屬空間指導兩個輸入空間選擇性映射至整合空間。譯者通過組合兩個輸入空間對整合空間的映射,結合語言和語境進行完善和拓展,在整合空間中得出之前不存在的新結構,也就是凸顯結構。第一個整合空間及其中的凸顯結構即源文本信息空間。在該空間中,譯者借助對源語文化及語言語境的掌握構建出原文意義。

接著,在第二個整合網絡中,源文本信息空間充當輸入空間1,目標文本信息空間則作為輸入空間2,受目的語社會文化背景、意識形態以及目的語讀者等制約。兩個輸入空間的共有元素為譯者,因此,該網絡中的類屬空間應為譯者空間,體現譯者的知識網絡,包括源語語言知識、源語文化圖式、目的語語言知識、目的語文化圖示等。此時,譯者回歸翻譯工作,以目標文本作者的身份對源文本信息空間進行意義解構和信息篩選,并激活自身知識結構找到與源文本信息空間中相匹配的語言表達方式,在目的語社會文化因素的制約下構建目標文本信息空間。譯者組合兩個輸入空間的語言和語境信息,向整合空間進行選擇性映射,并經過完善和拓展的認知程序在整合空間中生產凸顯結構。此時,整合空間及其凸顯結構即為目標文本空間。在目標文本空間中,譯者用目的語傳達原文意義,最終形成譯文。

下文將參照上述分析框架探討《塵埃落定》中概念隱喻的翻譯及其中的認知過程。

4.0 《塵埃落定》中概念隱喻的翻譯

《塵埃落定》多處使用了隱喻,這些隱喻并非獨立存在,而是構成一個個相互關聯的概念隱喻系統。“概念隱喻是以民族文化認知體驗為基礎的,由此而來,隱喻翻譯活動受隱喻所賴以發生的社會、民族文化、文學傳統等因素潛在的影響”(肖家燕、李恒威,2010:106)。因此,研究概念隱喻翻譯可發掘語言選擇背后影響譯者的意識形態和各種語境因素,更好地揭示譯者的翻譯認知過程,并為此認知過程提供一個較有力的解釋。

作為用漢語寫作的藏族作家,阿來將漢語語言形式和藏語思維習慣融為一體。通讀小說《塵埃落定》,可發現藏族的形象思維在其中體現得淋漓盡致。作者常常借助具象的、直觀的事物來表達抽象的意識活動,尤其善用藏區地域文化中常見的事物。通過對照《塵埃落定》中英平行文本,本文將小說中的隱喻主要分為動物隱喻、植物隱喻和顏色隱喻三類。下文將從這三個方面分別舉例分析。

4.1 動物隱喻的翻譯

動物隱喻是人類日常語言中較普遍的現象,或通過類比動物特征來揭示人的特征,或通過類比動物行為來解讀人類行為。據本文作者統計,《塵埃落定》使用了大量的動物隱喻,用來比喻人的動物包括鳥、貓、老鼠、蛇、魚、狗、牛、馬、旱獺、猴子、熊、雄獅、老虎、豹子、豬、羊、鹿,共計17 種。這些動物被拿來比喻人、人的行為、人的肢體以及人的感受,其中主概念隱喻系統可歸納為“人是動物”。例如:

例1.

源文本:母親吃完了,一副心滿意足的樣子,貓一樣用舌頭舔著嘴唇。女人無意中做出貓的動作,是非常不好的。(阿來,2001:77)

目標文本:After she finished eating,Mother looked very contented,licking her lips like acat.It wasunsavoryfor a woman to unconsciously act like a cat.(Alai,2003:82)

例1在主隱喻系統“人是動物”下得出“母親是貓”的概念隱喻。源文本在這里將母親比作貓,就是用源域中“貓”的部分特征來映射目標域中“母親”的人物特征。根據概念整合-概念隱喻翻譯認知模型,可在輸入空間1中寫入“貓”“貓吃老鼠”“貓舔嘴唇”“貓的象征意義”,在輸入空間2中寫入“母親”“母親吃老鼠”“母親舔嘴唇”“母親的人物形象”,類屬空間中兩個輸入空間共有的元素分別為“行為主體”“主體行為1”“主體行為2”“主體性質”。組合兩個輸入空間的信息可得“母親像貓一樣吃完老鼠舔嘴唇”和“母親行為像貓是非常不好的”,結合上下文完善上述組合信息后整合空間中拓展出凸顯結構,即“母親是個心機深沉的漢人”,由此可使源文本信息空間中出現“母親像貓一樣吃完老鼠用舌頭舔嘴唇”“母親像貓一樣心機深沉”和“這是非常不好的”。此時,譯者結合源文本意義和目的語文化圖式,在目標文本信息空間輸入“母親像貓一樣吃完老鼠舔嘴唇”“母親像貓一樣邪惡”“母親使人厭惡”;接著,譯者組合源文本信息空間和目標文本信息空間中的語言和語境信息,綜合小說上下文和目的語文化語境進行完善和拓展,最終在目標文本空間中輸入“licking her lips like a cat”和“unsavory”。

對照源文本信息空間和目標文本空間可發現,譯者將“貓一樣用舌頭舔著嘴唇”譯為“licking her lips like a cat”屬于直譯;將“非常不好”譯為“unsavory”,即因品行問題而令人厭惡(Merriam-Webster,2008),則體現出復雜的認知過程。小說中的“我”是個傻子,常常表現出詞匯不足(underlexicalisation)的病態語言特征,在例1中只能用模糊語義的“非常不好”來表達情緒和態度。根據概念隱喻理論的映射模型,例1中涉及的一系列映射包括“貓”到“母親”、“貓的動作”到“母親的動作”、“貓的象征意義”到“母親的人物形象”等,然而,只通過這些跨語域的映射分析無法直接解釋“非常不好”的核心意義。結合上下文語境可知,“母親”原本是個出身低微的漢人。作為異族女性身處等級分明、錯綜復雜的土司制度中,“母親”為了保住權力而精于算計、心思復雜,不同于淳樸單純的藏民。“母親”無意識地保留了漢人的習性和動作,暴露出她從沒有真正接受藏族文化的事實。進一步結合藏族文化語境可知,漢人吃老鼠肉的行為對于藏人而言是一種禁忌,這與藏族的苯教宗教信仰有關。苯教信奉萬物有靈并崇拜動物,從而在飲食上有諸多禁忌,例如忌食蛇、狗、鷹和老鼠等。因此,作者用貓隱喻“母親”心機深沉的人物形象,同時用“母親”食鼠的行為隱喻漢藏文化差異,表達出的“非常不好”可以被理解為“厭惡的、恐懼的”。在漢語文化中,貓除象征吉祥(招財貓)外,還經常與卑微、陰險、虛偽和諂媚掛鉤。在西方的傳統文化中,貓大多與黑暗、魔鬼、女巫等形象有所聯系,因此當用貓比喻人、尤其是女人時,常常喻指欺騙和邪惡等性質,帶有貶義。譯者在解讀貓的隱喻意味時受到自身文化語境的影響,將貓與“邪惡”的象征意義聯系起來,采用具體化的翻譯方法,把語義模糊的“非常不好”譯成語義明確的“unsavory”。這種具體化澄清了“我”對母親的感情色彩,切合原文寓意,能幫助英語讀者理解“母親”的人物形象,同時也符合他們對貓的象征意義的期待。唯一的遺憾是犧牲了“我”這個傻子詞匯不足的語言特征。

4.2 植物隱喻的翻譯

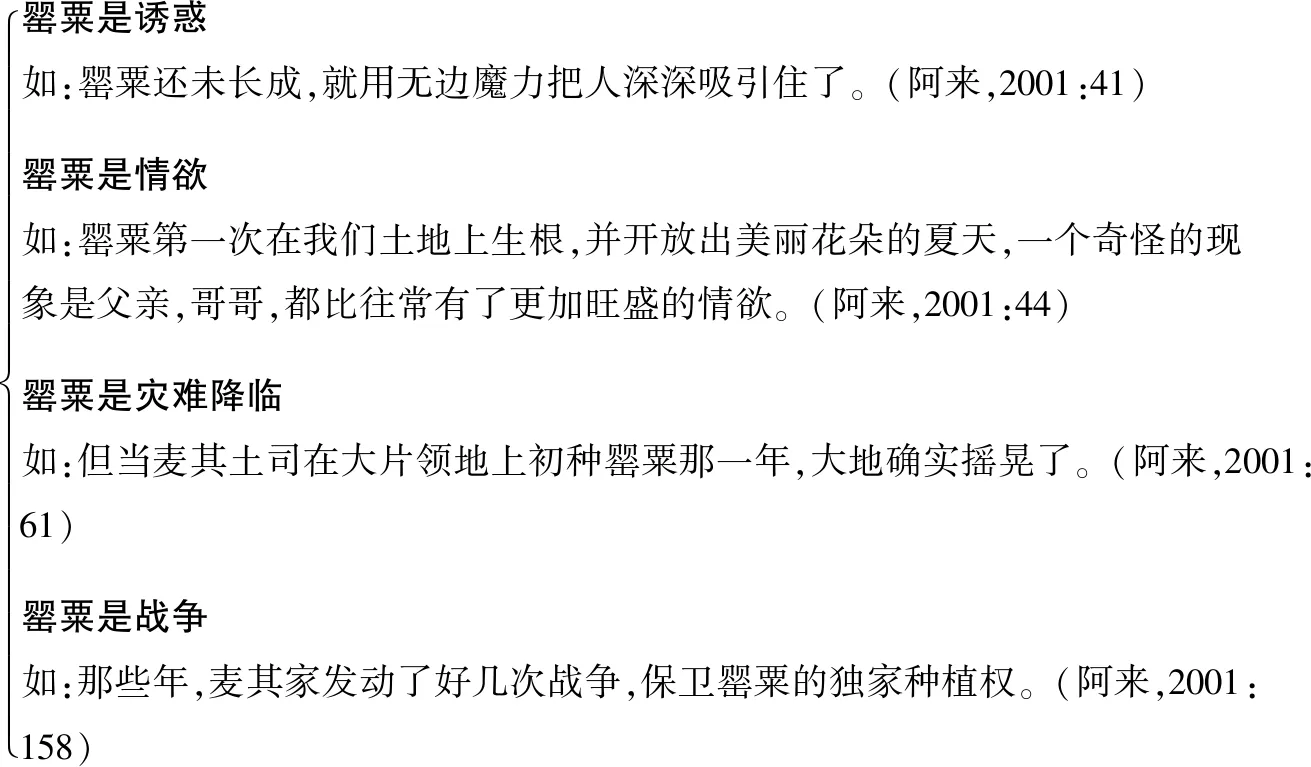

《塵埃落定》中有諸多以植物為喻的例子,其中最重要的植物意象就是“罌粟”。事實上,英譯本的標題即為“RedPoppies”(紅罌粟)。“罌粟”的意象貫穿小說,有著強烈的隱喻意味。本文作者梳理了小說對“罌粟”的描寫,歸納出一個主概念隱喻系統,即“罌粟是災禍之源”。在這個主概念隱喻系統下包含多個概念隱喻:

圖4《塵埃落定》中罌粟意象的概念隱喻系統

如圖4所示,《塵埃落定》中關于罌粟的概念隱喻主要可分為誘惑、情欲、災難降臨和戰爭四個方面。礙于篇幅,本文僅對“罌粟是誘惑”這一概念隱喻進行舉例分析。

例2.

源文本:罌粟開花了。碩大的紅色花朵令麥其土司的領地燦爛而壯觀。我們都讓這種第一次出現在我們土地上的植物迷住了。(阿來,2001:42)

目標文本:When the poppies bloomed,the giant red flowersformedaspectacularcarpetacross much of Chieftain Maichi’s territory.This plantcaptivatedus.(Alai,2003:46)

根據概念整合-概念隱喻翻譯認知模型可知,例2中輸入空間1包含“誘惑”“迷人”和“占有”等概念,輸入空間2包含“罌粟”“美麗”和“外來入侵”等概念,兩個輸入空間存在由1到2的單向映射關系。類屬空間中兩輸入空間共有的元素分別為“行為主體”“主體性質”和“主體行為”。組合兩個輸入空間對整合空間進行選擇性映射,結合上下文語境和漢語文化語境完善和拓展組合結構,得到源文本信息空間為“罌粟美麗壯觀”“罌粟使人著迷”和“罌粟對土司的領地是外來入侵物種”。譯者結合目的語文化語境,在目標文本信息空間中寫入“罌粟繁茂壯觀”和“罌粟使人著迷”,令目標文本空間中生成“formed a spectacular carpet”和“captivated”。對照源文本信息空間和目標文本空間可以發現,譯者采取了改譯的翻譯策略,將“燦爛而壯觀”譯為“formed a spectacular carpet”,將“迷住”譯為“captivated”,同時把“第一次出現在我們土地上”省略不譯。

原文作者用“燦爛而壯觀”和“第一次出現在我們土地上”來暗示這種外來物種以美麗的姿態實施入侵和占領,喻指罌粟的誘惑性和殖民色彩。這既是“禍”的起源,也為土司制度的覆滅埋下伏筆。在目標文本空間中可以看到,譯者處理原文時刪掉了“第一次出現在我們土地上”,也就是刪除了罌粟的殖民色彩和入侵意味。譯者用“spectacular carpet”(壯觀的地毯)來比喻“紅罌粟花”的壯觀,引入了新的概念隱喻“POPPIES ARE A CARPET”(罌粟是地毯)。在這一概念隱喻中,源域中“carpet”(地毯)的部分特征映射到“poppies”(罌粟)上。地毯是覆蓋于地板上的厚重織物,這一特征可使讀者輕易聯想到罌粟的長勢有多么瘋狂。此外,紅地毯常常用于隆重的接待場合,以表對外來賓客的歡迎。因此用地毯比喻罌粟,不僅突出漫山遍野的紅罌粟對視覺的沖擊,還將罌粟的殖民色彩置換成歡迎和接納外來物的開放態度。譯者的處理方式著重強調罌粟的繁盛壯闊之景,淡化了罌粟的歷史敘事意義,從而改變了罌粟的文學意象。

要理解譯者采取這種處理方式的意圖,就必須先了解“罌粟”這種植物在中西方文化中的象征意義。唐朝時罌粟由西亞地區傳入中國,早期被當作觀賞植物和治病良藥。然而,到了清朝末年,西方列強為換取暴利大規模向中國輸入毒性巨大的罌粟制品,因此爆發的鴉片戰爭成為中國近代史恥辱的開端。這一歷史背景賦予了罌粟侵略意味,使罌粟象征邪惡、誘惑、侵略、墮落、毀滅和死亡的負面色彩成為主流。而在西方文化背景中,罌粟既可代表鮮血與死亡,又可代表美麗、慰藉、睡眠和安息等。例如,罌粟被看作“緬懷之花”,這種象征意義最早見于一戰期間加拿大軍醫McCrae(2012:12)創作的詩歌《在佛蘭德斯戰場》(InFlandersField)。McCrae親眼目睹了許多戰士的犧牲,寫下這首詩歌紀念為國捐軀的戰士。后來,美國人在該作的影響下開始佩戴紅色罌粟花來紀念戰死的軍人。時至今日,佩戴紅色罌粟花來表達對戰死英魂的悼念之情已成為許多國家的慣例,尤其流行于英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等英聯邦成員國中。由此可見,在不同的歷史文化背景下,文學語境發生變化,“罌粟”這一意象的文學內涵和外延也隨之改變。

4.3 顏色隱喻的翻譯

顏色在日常生活中隨處可見,與人類的社會、文化、習俗、宗教信仰等息息相關,不同國家和民族對顏色的表征意義有著不同的理解和認識。《塵埃落定》中出現了大量的顏色隱喻。主人公“我”是個傻子,對生活的觀察停留于事物最直觀的表現,因此常常用顏色來表達或指代某個概念,例如用白色來指代宗教、夢、銀子和人等。小說中一種鮮明的隱喻就是用顏色來指代政治立場,例如“紅色漢人”“白色漢人”和“紅色藏人”。其中紅色指代共產黨,白色指代國民黨。傻子少爺分不清政治立場,共產黨還是國民黨對他而言只有顏色的區別。例如:

例3.

源文本:我問他是不是紅色漢人。他搖搖頭,后來又接著說:“算是紅色漢人的親戚吧。”(阿來,2001:326)

目標文本:When I asked him if he couldn’t stay in his homeland anymore because oftheRedHanChinese,he shook his head.“You might say it’s because of relatives oftheRedHanChinese.” (Alai,2003:346)

例4.

源文本:聽說,個子矮小的日本人是到一條船上去承認自己失敗的。再后來,紅色漢人和白色漢人又打起來。(阿來,2001:340)

目標文本:I heard that the stumpy Japanese accepted their defeat on some ship,and thattheRedChineseandtheWhiteChinesehad begun fighting each other.(Alai,2003:361)

例5.

源文本:白色的漢人想這樣,要是紅色的漢人在戰爭中得手了,據說,他們更想在每一片土地上都染上自己崇拜的顏色。(阿來,2001:368)

目標文本:That was whattheWhiteHanChinesewanted.And iftheRedHanwon the civil war,I heard that they wanted even more to stain every piece of land in that color they revered.(Alai,2003:392)

例6.

源文本:有顏色的人(阿來,2001:371)

目標文本:ColoredPeople(Alai,2003:397)

上述例子中,“紅色”和“白色”分別指共產黨和國民黨兩個政治派別,“有顏色的”指其中一個政治傾向,由此可得出概念隱喻為“政黨是顏色”。根據概念整合-概念隱喻翻譯認知模型,以上各例的認知處理機制可歸結如下:輸入空間1中有“顏色(紅色或白色)”和“人(漢人)”,輸入空間2中有“政黨”和“成員”,類屬空間為顏色的表征意義。結合上下文和中國近現代政黨活動對“紅色”和“白色”賦予的政治意義,可得出源文本信息空間中的凸顯結構為“有顏色的人是共產黨人或國民黨人”,亦即“紅色漢人是共產黨人”或“白色漢人是國民黨人”。值得注意的是,譯者在目標文本信息空間中保留了“紅色”、“白色”和“有顏色的”,但對“漢人”卻出現了不同的處理。對比源文本和目標文本,可以發現在例3至例5中,源文本信息空間中的“紅色(白色)漢人”被輸入到目標文本信息空間后變成“紅色(白色)漢人”或“紅色(白色)中國人”,從而得到目標文本“the Red (White) Han Chinese”或“the Red (White) Chinese”。然而,在英語中“the Red (White) Chinese” 是否可以跟“the Red (White) Han Chinese”劃等號呢?答案顯然是否定的。“Chinese”指中國人,漢族和藏族都從屬于中國。譯者為了追求表達的多樣性而混淆“Chinese”和“Han Chinese”的涵義和用法是不可取的。這種處理方法不僅模糊了漢藏兩族與中國的從屬關系,還可能造成歧義,使目標讀者無法確切地了解小說中藏區真實的政治局面和政治力量斗爭情況;甚至可能在英語國家讀者并不了解中國政治局面的情況下,加深讀者政治偏見和誤解。

例6是小說第46節的標題,譯者采取直譯的策略進行處理,在目標文本信息空間輸入的是與源文本信息空間直接對應的“有顏色的人”,最終得到的目標文本為“Colored People”。然而,對于英語讀者而言,“colored people”有固定的文化涵義,指的是有色人種,即“非白人”,例如black people(黑人)和yellow people(黃種人)等。因此,英語讀者、尤其是美國讀者可能會因為固有的傳統認知對該標題產生誤讀。小說譯者之一葛浩文是美國人,必然對“colored people”的涵義了然于胸。他以“colored people”翻譯小節標題的原因在于,譯者認為在前面章節中,讀者就已應知曉顏色與人種無關而與政黨有關;同時譯者在該章節正文第一段最后一句也提到了“Their colors are in their hearts”(他們的顏色在心里)(Alai,2003:397)。這些上下文語境足以使讀者正確理解小節標題。小說正文中其他地方出現的“有顏色的”,譯者亦是以“colored”來對應,說明譯者試圖賦予該詞新的語義。事實上,用顏色來代表政治黨派是具有普適性的,許多國家都存在用不同顏色代表各個黨派的情況。例如,美國在進行全國政治選舉時,經常用“紅州”與“藍州”二詞指代選民的投票傾向,紅州支持共和黨,藍州則是支持民主黨。因此,盡管受到模式化觀念的影響,英語讀者在結合上下文語境和本國政治文化背景的情況下,仍可輕易讀出此處顏色與政治的相關性。

綜上所述,譯者在概念隱喻翻譯過程中主要受語言、文化差異和作品本身的影響,而最終采用什么樣的翻譯策略是經歷一系列文化體驗認知活動之后,基于各種語境因素進行的取舍。這些語境因素包括文化語境、文學語境和上下文語境。首先,社會文化差異影響隱喻的表達,也就突顯了文化語境在隱喻解讀過程中的重要作用。此外,隱喻脫離不開作品本身,對其意義的解構和重構需要聯系上下文的語言因素和背景知識,同時考慮作品創作意圖以及主題表達和人物塑造的需要,因此還需考察上下文語境和文學語境。這些語境因素不同程度地影響小說中概念隱喻的理解和轉換。

5.0 結語

隱喻不僅是一種語言現象,也是一種認知手段,可反映個體的認知習慣和思維方式。如何實現隱喻轉換是文學翻譯研究的焦點之一。隱喻翻譯不單是源語到目的語在語言符號層面上的轉換,還是從一個心理空間到另一心理空間之間的轉移。在這個復雜的認知過程中,譯者要連接不同的心理空間并用語言進行表征,將受到社會、文化、政治、心理、語境、知識結構和審美取向等諸多因素的交互影響。認知文體學將文學作品的語言特征與作者、人物和讀者(譯者)的認知結構和認知過程串連成一個有機整體,把認知與情感融入文本分析,力求系統闡釋語言與認知的關系。因此,從認知文體學視角出發,將語言分析與認知分析結合起來,是研究隱喻翻譯的有效途徑。

本文通過建立概念整合-概念隱喻翻譯認知模型,對《塵埃落定》中動物、植物和顏色三個主要隱喻類別下不同概念隱喻的翻譯進行分析發現:譯者在轉換概念隱喻時,受到了宏觀的社會、政治、文化因素的影響以及隱喻生成環境及其語言表達的制約,最終輸出的譯文是文化語境、文學語境和上下文語境因素相互作用后的產物。然而,“翻譯實踐的‘社會現實’(societal realities)的復雜性,以及‘社會現實’對于翻譯抉擇的影響,都制約著翻譯策略的抉擇”(邵璐,2011:129)。要充分了解和闡釋隱喻的認知機制,揭示隱喻的翻譯認知過程,還需進一步考查文化差異、認知體驗、情感反應和語境因素如何制約譯者對翻譯策略的抉擇。

注釋:

① 張德祿、賈曉慶、雷茜(2015:129-130)也曾歸納國外認知文體學研究的三種模式。然而,與本文不同的是,上述學者認為的其中一種模式是探討認知文體學的基本理論。

② 恒定性原則下,源域中空間概念通過隱喻映射可在目的域中生成多個抽象概念,但這些映射均保留和體現著源域的意象圖式和邏輯結構。(Lakoff,1990:73)

③ 規約隱喻是構建某種文化常規概念系統的隱喻,反映在人們的日常語言中。(Lakoff &Johnson,1980:139)

④ 作為一種看待事物的新方式,新奇隱喻指的是不用于構建常規概念系統的隱喻。(Lakoff &Johnson,1980:53)