暴力·色情·“玩家門”

freelee

《絕地求生:大逃殺》中,“吃雞”的本質就是在大型死亡競賽中活到最后

暴力、色情、成癮……針對游戲的攻訐數十年如一日,并且長期在主流輿論場中存在一定影響力。為了對抗有關游戲的偏見,游戲制作者苦心鉆研,持續生產出優秀作品,令游戲逐漸有了“第九藝術”的美譽。游戲愛好者—或簡稱為“玩家”—群體也不斷壯大,玩家凝聚成一股“向偏見說不”的聲音,幫助改善游戲的公眾形象。

然而,玩家群體的擴大制造了新的“混沌”。“迷友”文化令不同游戲的支持者產生沖突,相關的網絡罵戰簡直烏煙瘴氣。更驚人的則是一場名為“玩家門”的內訌,游戲制作者、游戲媒體,成為與玩家“上帝”對立的另一端。這場錯綜復雜的事件,涉及桃色丑聞、仇恨言論、媒體公信力、濫用平權主張等內容;相關爭端最終輻射到各類政治光譜的群體中,形成一場罕見的源自游戲界內部的“社會風波”。

耐人尋味的是,盡管“玩家門”事件中的一些亂象,可以印證游戲“毒害人心”的理論,但主流輿論通過定性“玩家門”,表達了對游戲制作者的支持,同時相當于表達了對游戲產業的支持。這似乎可被視為游戲“原罪論”逐漸被排斥出主流輿論的一大標志。

天生“原罪”?

游戲“原罪論”,指的是游戲作為一種娛樂方式,存在無法回避的危害或潛在危害。但回看游戲發展歷史,這種說法不攻自破。

第一款取得商業成功的電子游戲《乓》,不過是控制一根像素組成的橫條,擊打一顆像素組成的“球”。它以街頭游戲機的形式接觸大眾,跟臺球、桌上足球、飛鏢等等別無二致。那些人們爭相排隊體驗的場面,是好奇心在起作用,跟成癮無關。

游戲者群體擴大,偏見式的玩家群體畫像不再成立。

隨著游戲產業發展,操作、畫面、音質、物理模擬效果等方面的進步一日千里,“以假亂真”令虛擬世界與現實世界之間不再涇渭分明。有人擔心虛擬世界中的罪惡會被復制到現實,也有人擔心虛擬世界會成為逃避現實的目的地。

游戲暴力問題從1976年的《死亡飛車》開始,為社會主流所注意。玩家的目標是用車碾過盡可能多的人,被碾過的虛擬角色會變成墓碑。1992年的《真人快打》則是最早以真實表現人體肢解場面而著稱的游戲,游戲元素可以用“血肉橫飛”“肝腦涂地”“抽筋剝皮”等詞匯來形容。1997年,美國一名13歲的孩子諾亞被朋友揚西用廚房刀具刺死。諾亞的母親指責揚西愛玩《真人快打3》,以致做出可怕行為。

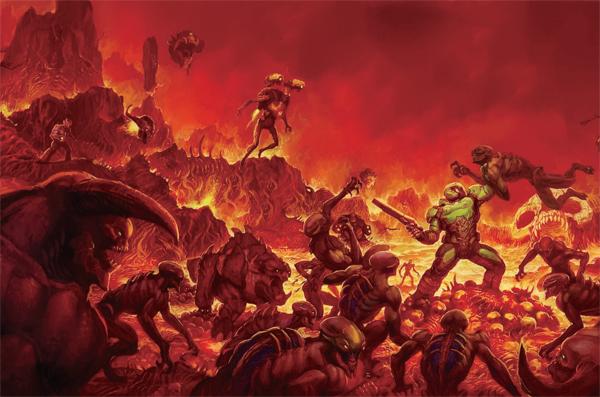

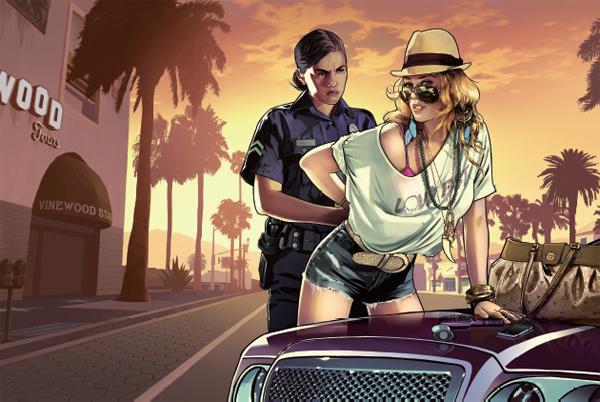

自此之后,歐美社會出現惡性暴力事件時,游戲往往或多或少地牽涉其中。1999年美國科倫拜恩高中槍擊案造成15死24傷,兩名槍手是《毀滅戰士》的鐵桿粉絲;2000年,西班牙16歲少年帕爾多用武士刀殺害了父母與親姐妹,他聲稱在模仿《最終幻想8》的角色;2003年的兩起美國青少年槍擊事件,分別與《俠盜獵車手》系列中的兩款作品產生關聯;2007年,美國16歲少年佩特里奇偷偷取出父親的手槍,槍擊其父母,而事件的誘因是父母禁止他玩《光環3》……

1999年美國科倫拜恩高中槍擊案的監控畫面

《毀滅戰士》

《光環3》

《俠盜獵車手5》它們曾被視為“青少年教唆犯”

將暴力問題歸咎于游戲,只需要十分簡單的邏輯鏈條:游戲者扮演游戲中的角色,執行游戲中允許的暴力行為。虛擬暴力行為實踐越頻繁,實踐者將暴力訴諸現實的可能性越高。作為一個目標清晰的埋怨對象,游戲無法避免偏見。

相對于游戲暴力元素被視為現實流血事件誘因,色情元素則主要因為“思想不良”問題而令主流不安。

游戲色情元素大概始于1981年的《軟色情探險記》。這款發行于蘋果電腦上的文字冒險游戲,單是名字就已經頗為“直奔主題”。文字冒險游戲的體驗更接近于讀小說,所以該作品更像傳統成人文學的變體。

一年后由神秘公司(Mystique)開發的《打打吃吃》,卻實現了像素畫面下的極度“意識不良”,游戲核心內容完全圍繞男性高潮行為展開。同屬神秘公司作品的《卡斯特復仇記》,則包括男性角色與綁在仙人掌上的原住民女性發生關系的橋段,引發大量社會責難,女性主義者、反色情者、美國原住民等,群起而攻之。

游戲色情所引發的最大爭議,恐怕是2005年的“熱咖啡事件”。由搖滾明星公司(Rockstar)開發的《俠盜獵車手:圣安地列斯》中,隱藏著一個以邀請女性角色喝咖啡為引子的虛擬性愛小游戲。開發商為了避免游戲獲得“僅限成人”的評級,將小游戲隱藏起來,但被玩家通過深挖游戲安裝文件而恢復。這種瞞天過海行為遭到猛烈批判,“搖滾明星”的母公司第二組互動(Take-Two Interactive)甚至因此賠償了股東2000多萬美元。

對于游戲色情元素,保守人士認為道德敗壞,女性主義者認為物化女性,教育工作者認為毒害青少年……然而,上述針對游戲色情的批評,與針對其他媒介的色情成分的批評,通常并沒有明顯差異。這使得游戲仿佛蒙上不白之冤:小說、電影、舞蹈等其他藝術媒介同樣存在色情內容,但攻擊的聲音不會指向媒介本身,唯獨在批評游戲時,批評的口徑將“游戲色情毒害人心”,直接簡化為“游戲毒害人心”。

暴力與色情問題有時合二為一,例如一些日本成人游戲以凌辱、攻擊女性為主題,不免引發關于玩家現實中類似行為的憂慮。反對游戲“原罪論”的人士試圖反駁,在虛擬世界釋放壓力,反而有助于減少現實暴力。然而這一種辯護方向,又令游戲落入另一種口實:游戲帶有高度沉迷性,令沉溺其中的玩家變成不關心現實的“社會廢物”。

在關于游戲令人“迷失自我”的指責中,玩家被貼上了大量刻板印象標簽—社交恐懼、無業閑人、身材臃腫、高度近視……一份由游戲偏見者制作的玩家群體畫像,成為宣傳“游戲害人”的最佳素材。

打破偏見

對于上述偏見,游戲界最大的反擊是推出優秀作品。

歷史上銷量最高的十款游戲中,只有《俠盜獵車手5》和《絕地求生:大逃殺》屬于以擬真暴力等“問題元素”為主題的游戲。而當白領午休時脫下西裝、在《Wii運動》中來一場虛擬體感網球賽,或者小學老師利用《我的世界》指導孩子們了解物理知識時,游戲證明了其作為一種媒介的“中立性”:游戲色情暴力問題是媒介創作者的問題,而不是媒介本身的問題。

《我的世界》是歷史銷量最高的游戲,《Wii運動》歷史第三、單平臺銷量第一。游戲者群體擴大,偏見式的玩家群體畫像不再成立。幫助撕毀偏見畫像的,還有基于游戲產業發展起來的電子競技產業。一場《英雄聯盟》賽事能令O2體育場、麥迪遜廣場花園、斯臺普斯中心、“鳥巢”等標志性表演場館爆滿。游戲顯然不單是“邊緣人”的世外桃源,而是時下青年文化的重要組成部分。

游戲群體的擴大,是游戲佳作頻出、相關商業模式成熟等因素在綜合起作用,是游戲從受偏見轉為被理解的重要一環。傳奇游戲制作人宮本茂有句名言:“你覺得游戲是壞東西嗎?人們以前也這樣說搖滾樂。”宮本茂主導開發的《超級馬里奧》系列,正是游戲史上最膾炙人口、名利雙收的游戲系列。他服務的任天堂公司,也一直主打老少咸宜的游戲作品,為扭轉游戲惡名貢獻巨大。

在游戲之前,漫畫也曾是被主流視為洪水猛獸的媒介,以至美國漫畫界一度建立旨在“自我審查”的行業組織。這種束縛漫畫創作的機制如今已成過眼云煙。超級英雄漫畫幾乎是當下流行文化的主宰,好萊塢靠超英漫畫改編電影瘋狂吸金,而相關電影大賣又反過來培育出新一代漫畫迷。

游戲也正在改變在主流社會展示的面貌。游戲產業發展近半個世紀,認同游戲的一代逐漸成為社會中堅,并借助社交網絡等新宣傳工具,以更嫻熟的優勢不斷重塑主流社會對游戲的認知。針對游戲的指責仍將存在—例如世界衛生組織將“游戲障礙”列入國際疾病分類,有人直接解讀成“游戲成癮”被認可為精神病。不過,越來越多有關游戲的論爭,已經從游戲界與主流社會的對立,轉移為游戲界內部不同群體或觀點的對立。

“玩家門”中,主流輿論的批判矛頭指向玩家。

后“玩家門”時代

任何成功的商業品牌,都存在“死忠粉絲”。最極端的死忠—有時候被稱為“迷友”—除了支持自己喜歡的品牌,更會攻擊該品牌的競品,譬如電影界《星球大戰》粉絲與《星際迷航》粉絲之爭、漫畫界漫威粉絲與DC粉絲之爭。

伊恩·奎因是“玩家門”的導火索

游戲界的粉絲大戰,既跟游戲作品有關,還跟游戲平臺有關。任天堂、索尼、微軟三大廠商出品的游戲主機,加上個人計算機,這四大平臺的玩家群體中,極端者經常攻擊其他平臺以及該平臺玩家:索尼PlayStation玩家嘲諷微軟Xbox玩家只玩“車槍球”,Xbox玩家反擊PlayStation游戲分辨率“假4K”,而計算機玩家干脆嘲諷所有主機玩家“窮鬼”。

迷友文化是最不健康的粉絲文化之一。這種現象幾乎存在于所有涉及“喜好”的領域,不能消滅,只能將其限制在局部范圍。游戲廠商盡管彼此競爭,但還是存在基本的共識:不挑起玩家對立,將迷友文化限制為一種“少數派”行為。

然而,限制迷友文化,不意味著游戲界的極端思想被有效限制;游戲廠商避免玩家對立,但一場游戲制作者與游戲玩家的對抗,卻不期而至。2014年的“玩家門”事件,凸顯了極端玩家的危害性。

“玩家門”本身是一樁私生活丑聞。佐伊·奎因是一名以“女性制作者”自居的獨立游戲制作者,主要代表作有文字冒險游戲《抑郁獨白》。2014年8月,奎因前男友埃龍·焦尼在個人博客上痛斥,奎因在感情方面存在不誠實行為,與數名游戲媒體界人士有染。這篇博客的內容逐漸傳播到Reddit、4chan等網絡論壇上,有更多聲音開始批評以奎因為代表的一些業界人士,以“女性”身份來制造話題,同時質疑游戲媒體的公信力。

隨著相關討論被刪除,更激進的攻擊方式出現。奎因遭遇了嚴重的網絡暴力,其通訊方式被公開,不斷收到包括死亡在內的暴力威脅。這些威脅和攻擊,主要在“玩家門”的標簽下發起。

“玩家門”事件的最終對立,發生在游戲界上游制作者、上游報道者,與下游玩家之間。這兩大對立方都存在激進行為。奎因以及為奎因遭受暴力而發聲的游戲評論者,均被網絡攻擊;相關人士以至要搬家暫避,或者在保鏢包圍下出席公共活動。而且絕大多數被攻擊者為女性,輿論顯示出嚴重的性別歧視傾向。

2019年11月10日,法國巴黎,2019英雄聯盟S9全球總決賽現場

討論奎因是否是一名合格游戲制作者的人士也受到攻擊,這些討論者被指責為厭女者。更驚人的事件,則與奎因另一名前男友、《林中之夜》制作者之一亞力克·霍洛卡有關。他被奎因指責曾施加肉體和精神暴力,之后失去了工作,最終自殺身亡,成為“玩家門”關鍵牽涉者中唯一死亡的人。

盡管“玩家門”引發反思內容甚多,然而主流輿論試圖將“玩家門”簡單定義為一場網絡暴力者發起的戰爭。最典型的是《華盛頓郵報》一篇標題為《了解“玩家門”只需閱讀本指南》的文章,形容“玩家門”是厭女者、反女性主義者、傳統主義者等群體反對游戲界出現女性力量的行為,文中完全回避了反對“玩家門”者同樣有過激行動這一事實。《衛報》甚至將這一事件與特朗普競選美國總統聯系起來,稱“玩家門”是右翼思想積極抬頭的表現。除了媒體外,連“維基百科”這樣的網友自編內容的網站,也是詳細羅列反“玩家門”的觀點,支持“玩家門”的意見則一筆帶過。

“玩家門”從一宗業界內部的私生活事件,演變為驚動主流輿論的論爭,對游戲產業無疑存在深遠影響。其中反“玩家門”者指出,游戲界確實要反思游戲開發的指向:業內生產的游戲以主張暴力兼物化女性為主,這是否正是行業痛點所在?這是否正是制造出大量瘋狂實施網絡暴力的玩家的原因?游戲業界中的女性力量是否要更積極地站出來、獲得更廣闊的施展舞臺?

但從非從業人士的角度來看,“玩家門”更突出的影響在于,主流輿論破天荒地與游戲產業上游站成一線。此前有關游戲暴力、色情、沉迷等批評,針對的是游戲本身,游戲制作者一直承受著這樣的炮火。但“玩家門”中,主流輿論的批判矛頭指向玩家,將玩家貶斥為仇恨主義者、人生失敗者。對于曾經的“敵人”—游戲制作者,主流輿論如今“鼓勵”他們創作,實現對玩家群體的“凈化”,其態度可謂大相徑庭。

這種態度的變化,很可能是游戲在主流輿論中整體改觀的標志—“玩家門”事件中,主流媒體以批評“玩家極端攻擊”為主、以批判“游戲造成玩家極端”為輔,游戲作為一種媒介不再是萬惡之源。

當然,我們也應該注意,這一趨勢也有可能是主流輿論更多由偏向進步左翼的媒體包裝所致。它們認為保守右翼思潮近年來回流迅猛,“玩家門”可以成為攻擊這一思潮、傳播自持觀點的契機。

無論出于什么觀點,游戲產業、游戲的形象正在變化。游戲要去除污名、獲得與其他媒介一樣的相對公平的定位,也許就是靠這些“后玩家門時代”的變化來實現。