成齡苧麻地套種紅菜苔和榨菜試驗初報

陳健萍, 陳勇玲, 周 武

(江西省宜春市農業科學研究所, 江西 宜春 336000)

苧麻為蕁麻科(Urticaces)苧麻屬(BoehmeriaJacq.)多年生草本植物,是我國特色的韌皮纖維作物[1]。宜春是“中國苧麻歷史名城”,種植和生產苧麻有2 600多年歷史,隨著以苧麻為原料的宜春夏布生產的宣傳與開發,苧麻種植面積也穩步擴大[2],目前全市種植苧麻面積達3 333.33 hm2。隨著經濟社會的不斷發展,苧麻多用途開發利用的研究日益增加[3-4],但成齡苧麻地種植苧麻的產出效益依舊較低。為提高成齡苧麻地的經濟效益,筆者在三麻收獲后,利用三麻與頭麻之間的冬閑時間,進行了苧麻地套種蔬菜試驗,以期為增加成齡苧麻地經濟產出提供有效技術模式。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

選用當地主栽紅菜苔(華紅一號)和主栽榨菜(付嘉一號)品種。

1.2 試驗地概況

試驗選用的苧麻品種為贛苧三號、麻齡10年,密度2 000蔸/667m2。土壤為第四季紅色粘土,地勢平坦,土壤肥力中等以上,地力均勻,排灌良好,圍溝與廂溝通暢。

1.3 試驗設計

試驗采用隨機區組排列,3次重復,小區面積20 m2。

1.4 田間管理

紅菜苔和榨菜于2017年9月23日整地作苗床播種育苗。苧麻收獲三麻后,施入復合肥30 kg/667 m2結合冬管對麻地進行中耕培土,于10月22日將菜苗移栽至麻株行間和缺蔸的空間。栽培密度視麻地空間面而定,各小區略有差異。其他操作同大田管理。

1.5 數據分析

試驗數據用Excel 2003進行分析。

2 結果與分析

2.1 套種紅菜苔和榨菜不同密度的產量差異

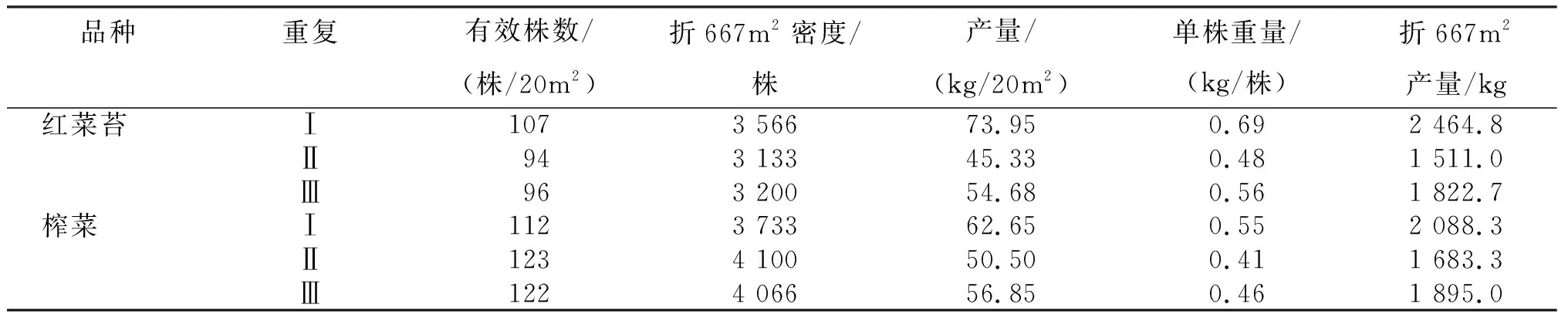

由表1可見,在相同栽培管理條件下,紅菜苔、榨菜的栽種密度直接影響紅菜苔、榨菜的產量。紅菜苔在3 133~3 566株/667m2的栽種密度下,單株重量隨密度的增大并未下降,而667 m2產量隨密度的增加而增加。榨菜在3 733~4 100株/667m2的栽種密度下,單株重量隨密度的增大而下降,而667 m2產量也隨密度的增加而減少。因此,可根據成齡麻地的實際狀況,探索套種紅菜苔、榨菜適宜的栽種密度,從而實現產量的最大化。

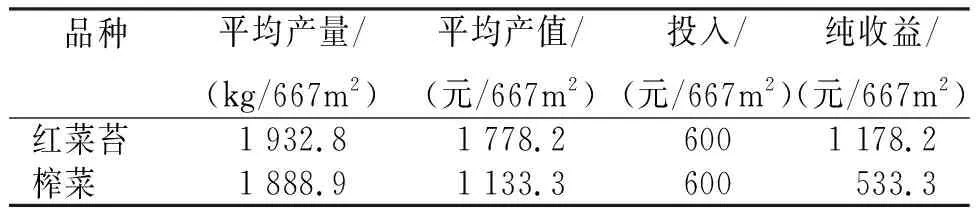

2.2 套種紅菜苔和榨菜的經濟效益差異

紅菜苔自當年12月25日至次年3月1日共采收11次,平均產量1 932.8 kg/667m2,產值1 778.2元/667m2,純收益1 178.2元/667m2。榨菜于次年3月1日統一采收,平均產量1 888.9 kg/667m2,產值1 133.3元/667m2,純收益533.3元/667m2。由表2可見,本次試驗紅菜苔與榨菜667 m2產量雖相差不大,但由于紅菜苔售價高于榨菜,因而成齡苧麻地套種紅菜苔的效益高于套種榨菜。

表1 套種紅菜苔和榨菜不同密度的產量

表2 套種紅菜苔和榨菜的經濟效益

注:紅菜苔平均價格0.92元/kg,榨菜平均價格0.6元/kg,投入包括種子、肥料和人工。

2.3 套種紅菜苔和榨菜土壤的雜草和主要理化指標

由表3可見,成齡苧麻地不套種蔬菜(裸)雜草覆蓋率達95%,而套種紅菜苔、榨菜的雜草覆蓋率僅為5%。套種蔬菜收獲后對苧麻地土壤進行取樣分析發現,套種紅菜苔和榨菜的土壤水解性氮、有效磷、速效鉀、有機質、pH值均較不套種蔬菜(裸)的有明顯提高。說明,用紅菜苔、榨菜種植代替苧麻冬管既能有效抑制雜草,又能對苧麻起到保暖防凍的作用;同時,可以利用紅菜苔、榨菜收獲后遺棄的生物質作為有機肥料,提高土壤肥力,實現節本增效。

表3 紅菜苔和榨菜套種苧麻地的雜草覆蓋率和土壤主要理化指標

3 小結

試驗初步表明,利用成齡苧麻地冬閑時間,在行間套種適宜密度的紅菜苔、榨菜,能充分利用冬季光溫資源與土地資源,提高復種指數,增加綜合經濟效益;能有效抑制雜草,且能對苧麻起到保暖防凍作用;紅菜苔、榨菜收獲后遺棄的生物質能提高成齡苧麻地的土壤肥力。