北京冬奧會踐行《奧林匹克2020議程》的進展與展望研究

(首都體育學院 北京 100191)

1、研究目的

2014年12月8日,《奧林匹克2020議程》(Olympic Agenda 2020)(以下簡稱《議程》)在國際奧委會第127次全會中發布。《議程》的改革建議為奧林匹克運動的未來發展路線進行了全景設計,提出了新的方向和思路。貫徹《議程》對于成功舉辦一屆精彩、非凡、卓越的冬奧盛會具有非常重要的指導意義。平昌冬奧會已經受益于《議程》中的許多建議,而北京冬奧會將是第一屆從申辦開始就充分享受改革紅利的冬奧會。

在冬奧會進入北京周期以后,本文從理論和實踐工作中尋找《議程》對北京冬奧會所提出的要求,梳理北京在踐行《議程》所取得的成績,以更好的實現北京冬奧會對《議程》的耦合與發展。

2、研究方法

本文主要采用文獻分析法。第一,在國際奧委會官方網站上查找了《議程》的原文及相關信息;第二,利用中國學術期刊網絡出版總庫(CNKI)獲取樣本,以“奧林匹克2020議程”、“北京冬奧會”為檢索詞,分別以“題名”、“關鍵詞”、“主題”為檢索項搜索相關文獻;第三,在北京冬奧組委、國家體育總局、北京市體育局等相關網站上收集北京冬奧會籌辦進程的相關信息。

3、研究結果

3.1、《議程》對北京冬奧會的指導

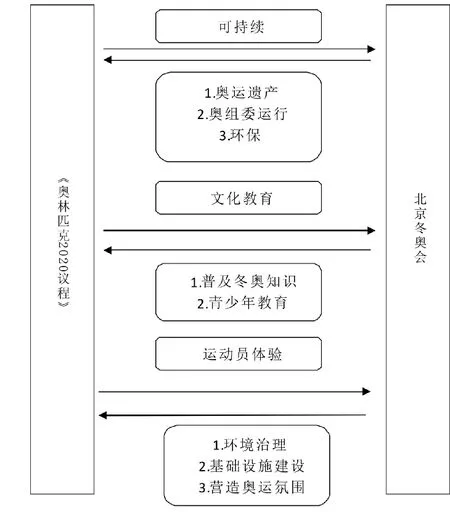

本文在詳細閱讀《議程》后,選取了可持續、文化教育、運動員體驗三個方面分析《議程》對北京冬奧會提出的要求。

(1)可持續。

《議程》中第4條建議將可持續融入奧運會的各個方面。《議程》中第5條建議將可持續融入奧運會的日常運行。自20世紀90年代起國際奧委會就將可持續發展提到戰略高度。可持續性作為議程三大統攝性主題之一,在規劃奧林匹克發展圖景中被置于首要地位。對此可做如下理解:

第一,重視在奧運會籌辦過程中對環境的保護。可持續起源于環境問題,環境是人類賴以生存的基礎,是城市發展的基本條件。自20世紀后半期以來環境污染、氣候變暖、物種滅絕等問題成為全球關注的焦點,因此國際社會將可持續發展作為人類面臨氣候變化和資源枯竭的新范式。國際奧委會也致力于人與自然更長遠的利益,以減少污染排放、保護生物多樣性、保護水資源等。國際奧委會先后在《奧林匹克運動21世紀議程》(1999)、《體育、環境與可持續發展》(2005)、《體育促進可持續發展:奧林匹克運動21項日程的實施》(2012)、《奧林匹克憲章》(2013)、《奧林匹克遺產指南》(2015)、《奧運會可持續發展指南》(2015)等文件詮釋了對環境與奧運會問題的理解,力求使辦奧對環境的影響與破壞降到最低;

第二,可持續也包括經濟領域的可持續發展。意味著秉持節儉辦賽的理念,減少成本,合理控制經費開銷,降低財政負擔。《議程》中第12條也建議,要降低奧運成本。而這正是在辦奧資金實際花費遠超預算背景下提出的改革建議。如鹽湖城冬奧會賽前預估花費13億美元,實際花費19億美元。索契冬奧會最初預算為123億美元,雖然俄羅斯官方從未公布過索契冬奧會的總投入,但被媒體廣泛引用數字是510億美元,被譽為史上最貴奧運會。2000年時任國際奧委會官員的雅克·羅格就提出了奧運會“瘦身”問題,要控制奧運規模與成本。因此《議程》鼓勵城市最大限度地利用現有和臨時性場館,減少對主辦國的經濟負擔,加強奧運會管理的靈活性,并維持奧運會的高質量;

第三,重視對奧運遺產的開發與利用。奧運遺產既包括場館、設施等有形遺產,也包括精神、政治、文化等無形遺產。可持續發展理念為奧運遺產提供了一個難得的機遇。國際奧委會要求確保奧運會為主辦城市和居民留下重要的、積極的場館遺產、基礎設施遺產、技能遺產和經驗遺產。同時奧運遺產是貫穿奧運會舉辦前后的重要內容,有意義的奧林匹克遺產需要的不是自上而下的行政指令,而是通過可持續發展的設計原則和本地區廣泛傳播的策略對其進行支持。場館是賽事運行的根本,將可持續理念貫穿到場館設施中,就是要反復利用、綜合利用、持久利用場館。此外強調奧運遺產不是回顧性的展覽,而是要作為前瞻性概念,通過國家作用和市場與社會之間協同作用,共同塑造未來。這意味著:要做好奧運遺產規劃,一方面是在賽前對已有建筑設施的開發與利用,減少新建場館;另一方面是在賽后加強對奧運遺產的再利用,并做好場館的運營。

(2)文化教育。

《議程》中有關文化教育的內容主要包括第22條建議拓展基于奧林匹克價值觀的教育活動。第23條建議鼓勵社區參與。第26條建議深化體育與文化的融合,教育是以顧拜旦為代表的奧林匹克創始者們發起現代奧林匹克的初衷,離開了教育,奧林匹克運動不可能實現其崇高的目標。

對此可作如下理解:第一,為保證奧運會的獨特性及全球頂級賽事的影響力,要加強奧林匹克主義的傳播,要實現奧林匹克教育全人群的覆蓋;

第二,將青少年作為主要目標群體,加大普及力度。青少年是奧林匹克的未來,國際奧委會認識到只有越來越多的年輕人認同奧林匹克的價值觀,奧林匹克才會有光明的未來,也體現了國際奧委會對弱勢群體的支持與關懷。這意味著要擴大青少年參與度,不能僅是局限在某一區域、幾所學校,而是要廣泛覆蓋,并且使得一個孩子牽動一家人;

第三,文化教育要具有長期的規劃。不僅要在舉辦奧運會時必須實施教育項目,而且在奧運會主辦權決定的那一刻直到奧運會開幕式召開之前的7年間,也必須進行奧林匹克教育的實施和推廣工作。這意味北京冬奧會需要長期的文化教育規劃,既要進中小學校園,也要普及基層社區老百姓;

第四,開展具有特色的奧林匹克教育,打造可傳承的奧林匹克教育模式。奧林匹克教育是奧林匹克文化的傳承,需要與主辦國的文化交流、融合,要求奧運會主辦國做出有特色的奧林匹克教育,也就意味著要求做出具有中國特色的青少年奧林匹克教育。

(3)運動員體驗。

《議程》中第15條建議,保護干凈的運動員。第16條建議使用2000萬美元的國際奧委會基金來保護干凈的運動員。第17條建議,褒獎公平競賽的運動員。指出將運動員體驗作為奧運會的核心。第18條建議,加強對運動員的保障。對此可做如下理解:

第一,強調了運動員的中心地位。為保證運動員達到最佳競技狀態,主辦國要為運動員提供良好的場館,營造濃郁的奧運氛圍,流暢的賽事,也包括飲食、住宿等,將方便運動員作為首要標準;第二,奧運會聚焦人本,需關注運動員自我效能感的實現。這意味著對北京冬奧會在運動員的物質保障和精神關懷上都提出了較高的要求;第三,提高賽事公平透明度,拒絕興奮劑。強調了奧林匹克精神中蘊含的公正、平等、正義的內容。

3.2、北京冬奧會踐行《議程》的路徑策略

基于《議程》在可持續、文化教育、運動員體驗等方面對北京冬奧會提出的要求提出,北京冬奧會踐行路徑如圖1所示:

(1)盤活奧運遺產,節儉辦奧。

圖1 基于《議程》的北京冬奧會踐行路徑

2008年北京奧運會提出了“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”三大理念,其中既蘊含了對可持續的關注與踐行。到2022年冬奧會,作為“雙奧”之城,北京從多方面盤活奧運遺產,踐行節儉辦奧。主要包括:一是北京冬奧會在前期規劃中,已經注意到了對場館的可持續利用。2022年冬奧會將使用25競賽和非競賽場館,北京賽區共有12場館,而其中11個為2008年夏奧會的奧運遺產(9個為場館遺產,2個是土地遺產)。并且規劃了場館的賽后用途,北京賽區的兩個新建場館中,國家速滑館將成為北京第一座全年無間斷,向大眾開放服務的冰上場館。首鋼滑雪大跳臺將進行國際、國內單板大跳臺和自由式滑雪技巧項目的比賽和訓練。此外冬奧組委總部選在首鋼老廠區也是冬奧會帶動城市可持續發展的成功案例。首鋼的鋼鐵生產在2008年奧運會前開始停產遷移。如今這片園區改造后,迎來了北京冬奧組委的入駐,是一個“讓人驚艷”的城市規劃和更新的范例;二是設計方和施工方在實現奧運功能的前提下,提前考量后續相關功能,避免未來返工,減少浪費;三是重視場館建設生態化。新建場館全部采用節電、節水的設備。并且充分利用北京地區科研資源優勢,鼓勵在建設中使用環保的新材料。

(2)廣泛開展奧林匹克教育。

2008年奧運會期間,中國開展了體育史上絕無僅有的大規模的奧林匹克教育活動。同樣,2022年北京冬奧會期間也將開展廣泛的奧林匹克教育活動。2018年2月2日,教育部、國家體育總局、北京冬奧組委聯合印發了《北京2022年冬奧會和冬殘奧會中小學生奧林匹克教育計劃》。2018年9月27日,北京市教委、北京市財政局印發《關于印發北京市支持校園冰雪運動發展項目管理辦法(試行)的通知》。2019年3月31日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了 《關于以2022年北京冬奧會為契機大力發展冰雪運動的意見》。相關部門以政策文件的形式強調了奧林匹克教育的重要性。

按照總體發展規劃要求,北京市將在2022年前建設200所北京市冰雪運動特色學校。特色學校是以冰雪運動為特色發展的中小學校,以全面推廣普及冰雪運動為主要任務,充分發揮引領、示范作用,帶動更多學校傳播冰雪運動知識及文化、普及冰雪運動技能,提高學校體育教學質量。目前北京已在首批52所冰雪運動特色學校中開設滑雪、冰壺、隊列滑雪等冰雪運動課程。

(3)治理環境,加強基礎設施建設,優化運動員體驗。

北京申辦2022年冬奧時,就將“以運動員為中心”作為了三大理念之一,注重優化運動員體驗。為此一是優化基礎設施建設。如在交通路網方面,建成京張高速、京蔚高速、延崇高速,縮短冬奧場館之間的交通用時;二是加強污染防控,減少溫室氣體排放,大量采購使用綠色環保產品。通過完善公園綠地、街頭綠地、濱水綠地、防護綠地等綠地服務設施建設生態良好的宜居環境。深入實施能源、建筑、交通等領域的低碳管理,廣泛開展綠色環保宣傳。希望以此為契機加快帶動綠色環保產業發展,促進民眾養成簡約適度、綠色低碳的生活方式,推動經濟社會綠色、高質量發展;三是加快推進公共場所、設施的無障礙改造,以方便殘障人士。

4、研究結論

基于對《議程》的分析,通過對北京已實行的一系列措施的回顧,認為今后可從以下幾方面深入詮釋《議程》的精神:

4.1、拓展奧運文化傳播途徑

從空間手段上,豐富奧運文化教育形式,發揮博物館、藝術中心、圖書館等文化服務設施傳播冬奧文化的作用,如開設講座,舉辦展覽,引入常駐藝術家等,開展奧林匹克教育。冬奧會舉辦期正好處于我國傳統節日春節之時,充分利用春節這一重要節日,營造具有中國特色的濃厚節日氛圍,將春節與冬奧元素相結合,向全世界傳播獨特的北京冬奧文化。在對青少年進行奧林匹克教育時,運用多種新媒體手段,采用線上、線下教育相結合模式。

4.2、優化環境,降低碳排放

一方面持續致力于將辦奧對環境的影響降到最低。另一方面,加強環境整治,發展新能源及環境友好型產業,有效減少北京地區霧霾天氣。同時,通過對環境問題處理的示范性和遷移性喚起公眾的環保意識,引導群眾垃圾分類,減少浪費,將綠色生活理念融入日常生活中去。

4.3、建設營造優質奧運體驗氛圍

為進一步給運動員提供優質的參奧體驗,要注意對奧運村的氛圍營造及舒適體驗工作:第一,注重營造奧運村的良好人文氛圍;第二,為國際運動員打造多樣化的信仰服務和宗教空間;第三,引進地道的國際美食滿足不同運動員的飲食習慣。