體質測定與運動健身指導融合發展模式探討

——基于廣東省的發展分析

(廣東省體育科學研究所 廣東 廣州 510663)

為推動廣東省全民健身事業的發展,廣東省于2013年在全省啟動“體質測定與運動健身指導站”(以下簡稱“指導站”)健身工作,目前全省共建設省、市、縣三級服務站點131個。通過分析各級指導站工作完成情況并對工作成效進行評估發現,各種類型的運行模式其工作效率、資源利用率和社會效應存在較大的差異,尋求科學化的運行模式及管理方法是提高指導站運行效率的有效措施,是充分發揮體質測定在全民健身指導中的作用和助力全民健身與全民健康融合發展的有力支撐。

1、研究對象與方法

1.1、研究對象

廣東省建設的省、市、縣三級體質測定與運動健身指導站,目前廣東省共建設指導站131個。

1.2、研究方法

通過問卷調查掌握各級指導站運行情況、承擔主體、運行模式等信息,選取具有代表性的指導站進行實地調研,了解不同運行模式指導站的運行狀況并對工作成效進行有效的評估。

2、結果與分析

2.1、指導站服務內容及功能定位

為促進各級指導站工作開展,廣東省體育局編印了《體質測定與運動健身指導站工作指南》,明確了指導站具體功能及工作任務。指導站具備五大功能:體質健康檢測功能、體質健康評估功能、體質健康咨詢功能、健身指導功能、體質健康管理功能。從功能定位來看,通過指導站為群眾提供測試、咨詢、指導、管理等全方位的服務(圖1)。體質測定與運動健身指導站的主要有四大任務:體質檢測任務、科學健身指導任務、舉辦科學健身大講堂、普及推廣健身項目。

圖1 體質測定與運動健身指導站主要功能

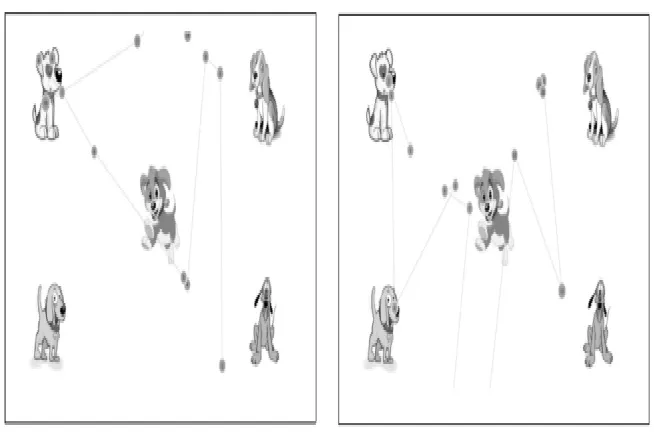

2.2、廣東省體質測定與運動健身指導站運行模式分析

隨著體質測定與運動健身指導工作的持續開展,目前形成了“一主二輔”運行機制,“一主”是指依托各級體育行政部門運行,主要形成了五種不同形式的運行模式,分別為群眾部門負責、社體中心負責、體育運動學校負責、體育科研部門負責、場館中心負責;“二輔”是指及已購買服務方式委托社會團體組織和社會企業負責運行,其中社會團體組織的運行形式主要是社會體育指導員協會和運動健身指導協會,社會企業參與的運行形式主要為公司、私人醫院和健身會所。

圖2 廣東省體質測定與運動健身指導站運行模式

(1)體育行政部門運行模式。

以體育行政部門為主動運行的指導站更具有公信力,容易得到群眾的認可,但是因為制度、人員、經費使用等方面的限制,造成該類運行模式的指導站主動性受限,在實際工作中存在“應付”完成任務的現象。

(2)社會團體運行模式。

社會團體負責運行的模式存在兩種形式,即社會體育指導員協會和健身指導站協會。從目前的運行效率來看,指導站由社會團體負責運行的模式,其工作成效要高于單純由體育行政部門負責運行模式。社會體育指導員協會和健身指導協會的運行模式可有效解決人員問題,包括人員聘用、勞務費發放等一系列經費使用上的問題。

(3)社會企業的運行模式。

將指導站的運行通過政府購買服務的形式交由企業負責運行模式,從目前該模式運行效果來看,并未取得較好的運行效果,原因在于行政部門對各類運行模式的監管尚未形成有效的機制,行政部門“不知怎么管、管那些”,而運營公司因缺乏專業的背景,形成了“不知怎么做、做哪些”的局面。

(4)“體醫結合”運行模式。

目前廣東省“體醫結合”運行模式存在兩種,分別為與私人醫院和與體檢部門合作的模式,該模式設計的初衷主要是想借助醫療部門優勢資源,對指導站進行推廣。從運行效果模來看,體質測試成為體檢的附贈服務,并未列為主打的服務內容,在體檢服務影響下,體質測試的價值不能得到體現;同時,因為醫療機構缺乏健身指導專業人才,不能將體質測試與體檢結果融合,為群眾提供運動干預服務,導致“體醫融合”的發展模式僅停留在形式上,而實質的服務內容并未取得體醫結合的效果。

(5)與健身俱樂部合作運行模式。

目前廣東省有少數指導站的運行采取與健身俱樂部合作運行的模式,其合作方式有兩種形式,一是直接將指導站的運行工作有健身俱樂部負責;二是將指導站負責體質測試與評價,后期的健身指導服務由健身俱樂部負責。兩種運行模式的比較,指導站與健身俱樂部合作的運行效果好于單純由健身俱樂部運行,合作運行的模式可充分發揮各自的優勢,共同獲取利益點,形成雙贏的模式;而健身俱樂部獨自運行模式,雖在健身指導方面有優勢,但在體質測試與評價方面略顯專業度不高。

3、影響體質測定與運動健身站有效運行因素分析

3.1、政府部門尚未重視,配套資源匱乏

目前廣東省體質測定與運動健身指導站工作尚未得到政府部門的重視,造成指導站建設及運行經費配套呈現不足,相關資源的配置上匱乏。指導站目前尚處于“成長”階段,如果缺乏經費保障,將嚴重影響其發展,甚至造成已建成的指導站“關門歇業”,因此需要政府部門之間形成有效合作與聯動機制,加大公共財政對指導站工作的扶持力度。

3.2、缺乏有效政策依據,造成執行效率不高

目前廣東省形成了 “廣東省各級體質測定與運動健身指導站評估考核標準”,該標準從組織建設、工作開展、器材設備、宣傳、經費保障等共計33個指標對各級指導站工作進行考核評估,該標準成為各級指導站開展工作的唯一依據。該標準因缺乏政策導向性和影響力,造成各級部門政策執行效率不高。

3.3、未能形成有效的監管機制,造成工作開展存在“應付了事”現象

目前廣東省體質測定與運動健身指導站的運行管理方式較為傳統,即年初下發工作通知,年終進行考核評估,只注重結果評價而缺乏過程管理,這種傳統的管理模式不利于及時掌握指導站運行動態,因監管缺位,造成指導站運行不能按照工作要求實施,存在集中測試,數據造假,只測試不指導等問題。

3.4、工作以完成測試任務為主,缺乏常態化的開展機制

各級指導站工作開展按照 “廣東省各級體質測定與運動健身指導站評估考核標準”的內容進行,市級指導站完成3000例的測試任務,區(縣)級指導站完成1500例的測試任務,指導站工作開展的重點集中在測試量上面,存在短期時間完成測試任務的現象,其它時間處于“歇業”狀態,這與指導站常態化開放,為群眾提供服務的宗旨相背離。

3.5、專業技術人才缺乏,健身指導不到位

體質測定與運動健身指導站的內涵包含了兩個層面的工作一是體質測定,二是健身指導,但因為各級指導站普遍存在專業人才缺乏的現象,造成健身指導功能的缺失。群眾完成測試后不能得到相應的服務,只是成為指導站完成工作任務的測試對象,這種工作模式會致使群眾逐漸對指導站服務的產生質疑,群眾參與度的下降,會形成一種惡性循環,影響工作的可持續發展。

4、結論與建議

4.1、提升指導站運行服務能力

首先需要政府部門對指導站的可持續運行起到主導作用,保障指導站基礎運行服務經費,體育行政部門承擔了相應的行政管理和公共服務職能,提升指導站的公信力;同時提升隊伍建設業務專業化,與社會體育指導員協會和高校等聯動培養人才建造高素質專業化隊伍,以及完善科學健身指導平臺,形成一個專業、科學化、多維度的服務平臺,盡量給到受測者一份星級的體測服務。

4.2、提升群眾對健身指導服務的認知能力

多形式拓展、多渠道普及體質測定服務,利用電視、電臺、網絡、發放資料等宣傳健身指導服務。通過“請進來”形式:市民通過電話、微信公眾號等渠道進行個人或團體預約體測服務;和 “走出去”形式:充分利用各種群體競賽及展演活動現場,比如“全民健身日”“市民運動會”“職工運動會”等,組織體測隊伍在現場對市民開展體質測定及科學健身指導;同時深入到社區、廠區,舉辦全民健身大講堂等多種形式的活動,普及提高市民的科學健身意識和運動防護知識,提升群眾對健身指導服務的認知度。

4.3、提升整合社會資源的能力

維持指導站公益性運行除了政府的參與,更需要鼓勵社會組織有意識的參與,將自上而下的運行模式轉變為自下而上的運行模式。因此進一步完善購買服務或合作機制,對社會組織如體育協會、企業、醫療和健身俱樂部等運行的模式加以引導,以體育行政部門為主導,加強協會、醫療與健身俱樂部的合作機制,資源共享,進一步探索“體醫結合”的運行模式。

4.4、建立長效激勵機制

指導站長期有效運行,除了基礎運行條件得到保障外,政府應把市民體質狀況及其鍛煉意識的“體質總體達標率”及“經常參加鍛煉人數的比例”引起全社會的關注和重視;其次要引入“優勝劣汰”管理機制,對能充分發揮指導站職能的指導站給予一定程度的經費或物資補給獎勵;對運行管理散慢消極的指導站給予通報整改或停運等整頓;以指導站公益性為基本目標,充分發揮指導站職能,實現政府、社會組織、群眾三方共贏局面的指導站,政府可適當準許其可以結合選擇性有償指導服務運行,模式有待探討。