新型冠狀病毒防護裝備所致醫護人員皮膚損傷的預防處理現況及對策

蔣琪霞,徐娟,魏巍,江智霞,張艷紅,王靜,唐永利,劉海英, 華皎,韓秋英0,陳愛華,白育瑄,薛嘉宇,朱冬梅

2019年12月以來,由新型冠狀病毒引發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)相繼在我國和全球多個國家發生,成為當前世界最大的突發公共衛生事件。流行病學特征表明,COVID-19患者和無癥狀感染者都可能成為傳染源,傳播途徑主要為飛沫和接觸感染,被列為乙類傳染病,并需采取甲類傳染病預防和控制措施[1-2]。為了挽救患者生命,控制疫情蔓延,數以萬計的醫護人員穿戴厚重的防護裝備奮戰在抗擊疫情的第一線,但是長時間、高強度的工作,導致大量醫護人員出現不同程度的壓力性損傷或面部皮膚破潰[3-5],增加了被病毒感染的風險。了解抗疫防護裝備所致醫護人員皮膚損傷的發生、預防和處理現況,制定對策,最大可能地維護一線醫護人員的皮膚健康成為迫切需要解決的問題。為此,本課題組組織在線多中心調研,結果報告如下。

1 對象與方法

1.1對象 納入標準:全國各醫院在COVID-19疫情防控中有中等暴露、較高暴露和高暴露風險崗位工作[3],需穿戴一、二、三級防護裝備[3-15],職業、年齡、性別不限,自愿參與調研。排除標準:在醫院工作的非醫護人員、非密切接觸患者的醫護人員,剔除回答不完整或不準確、無法分析的無效問卷。采用橫斷面調查中基于率指標的樣本量估算方法,以95%可信度估計調查人群的發生率,按照預調研獲得的器械相關性壓力性損傷(Device-related Pressure Injury,DRPI)、潮濕相關性皮膚損傷(Moisture-associated Skin Damage,MASD)和皮膚撕裂傷(Skin Tear,ST)三類皮膚損傷總發生率約50%,在2%的容許誤差下,所需的樣本量為2 401,考慮可能有10%的無效問卷,調查2 668人可以滿足要求。

1.2方法

1.2.1調查工具 課題組通過查閱相關指南、研究文獻,討論設計調查問卷的初稿,并征求統計學人員、護理管理人員和傷口護理人員及武漢抗疫一線醫護人員的意見后進行3次修改,形成終稿。內容包括:①一般資料。包含性別、年齡、工齡、原工作單位、現工作崗位、職業。②佩戴防護裝備情況。包含佩戴防護裝備類型、每天連續佩戴時間。③皮膚損傷情況。包含是否出現皮膚損傷、損傷類型、損傷部位、損傷嚴重度、佩戴多長時間出現損傷。④預防措施實施情況。包含有無采取防護措施及采取的具體方法。⑤損傷后的處理方法。問卷的一致性信度Cronbach′s α系數為0.98。

1.2.2調查方法 問卷通過問卷星網站發布并向全國抗疫一線醫護人員推送,采用多中心在線調研。首先由12所參與研究單位的負責人將問卷鏈接通過微信推送至本單位支援武漢醫療隊、有業務聯系的武漢定點治療醫院、發熱門診、感染科、隔離病房或留守醫院門診和病房的工作人員微信群,使用群與群轉發的“滾雪球”方式,納入符合條件的醫護人員,使用手機完成在線問卷調查并提交。問卷均為填空、單選或多選題,對皮膚損傷類型附有國際公認的判斷標準供鑒別和選擇,如DRPI采用2019年歐洲壓瘡專家組、美國壓力性損傷專家組和泛太平洋地區壓力性損傷工作聯盟聯合頒布的國際指南定義標準、分期判斷標準:各種器械接觸皮膚和組織引起的局部損傷,損傷表現與所使用的器械類型和形狀密切有關,1期表現為皮膚完整的局部發紅;2期有血清性水皰或破潰;3期皮下脂肪暴露;4期皮下筋膜層或肌肉暴露,深部組織損傷(皮膚完整的局部瘀傷或血皰)[11]。MASD采用2017年專家共識的定義標準:潮濕引起的局部皮膚發紅、浸漬、刺癢或刺痛,甚至淺表潰破[8]。ST采用2011年國際皮膚撕裂傷專家共識的定義標準:由于剪切力、摩擦力或鈍力引起皮膚層分離,可以表現為部分皮層缺損(表皮與真皮分離)或全層組織缺損( 表皮和真皮均與深部組織分離)[9]。調研期間課題負責人與參與單位負責人每日對調研進度和質量進行溝通討論,通過微信解答一線醫護人員的咨詢或問題。調研結束后每份原始問卷由問卷星網站導出,2人負責逐項核對答案,并邏輯分析關鍵數據是否準確,如暴露風險崗位按照國家衛建委和疾病控制局的指導意見[3-4]及其所選擇的防護裝備類型綜合判斷,如現工作崗位勾選武漢市定點治療醫院或科室、各醫院定點治療隔離病房、傳染科或發熱病房,并勾選了三級防護裝備(N95口罩+護目鏡+防護面罩+工作服+隔離衣+連體防護服+乳膠手套、鞋套)者判斷為高暴露風險崗位,以此類推。當勾選DRPI時需分析查看是否有相應的分期表現支持,勾選MASD或ST是否有COVID-19高暴露風險和較高暴露風險崗位工作的選項,并有≥4 h穿戴三級或二級防護裝備的選項支持等。對有疑問的問卷經過課題組討論后決定是否剔除。共收到有效問卷2 901份。

1.2.3統計學方法 采用SPSS 22.0軟件進行數據分析,行統計描述及χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1醫護人員一般資料 醫護人員2 901人,男214人,女2 687人;醫生147人(5.1%),護士2 754人(94.9%)。平均年齡(31.9±7.1)歲。來自高風險暴露崗位879人(30.3%),較高暴露風險崗位482人(16.6%),中等暴露風險崗位1 540人(53.1%);佩戴三級、二級和一級防護裝備者分別占27.5%(797人)、19.0%(550人)和53.5%(1 554人)。每日連續佩戴防護裝備時間1~24(7.7±2.6)h。

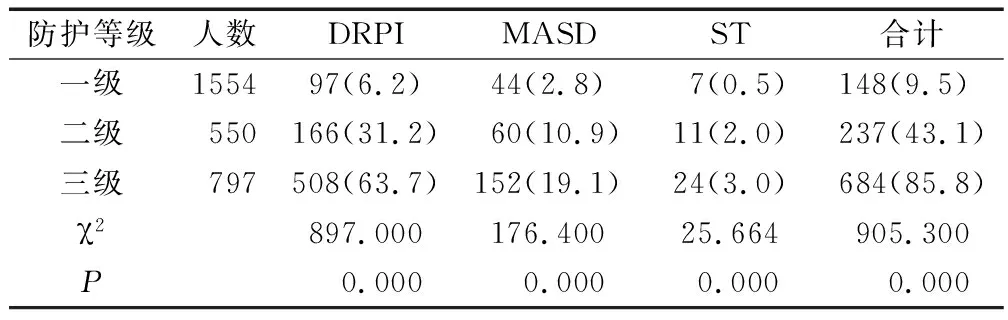

2.2醫護人員皮膚損傷類型及發生情況 醫護人員發生皮膚損傷1 069人(2 794處),總發生率為36.8%(95%CI35.1%~38.6%),人均2.6處。其中DRPI發生率26.6%(95%CI25.0%~28.2%),MASD發生率8.8%(95%CI7.8%~9.8%),ST發生率1.5%(95%CI1.0%~1.9%)。主要發生部位:面頰30.1%(841處),鼻梁29.5%(823處),耳25.8%(720處),額部13.8%(386處),腹股溝、腋下、手足等其他部位0.9%(24處)。DRPI嚴重度分期:1期23.0%(667人),2期3.4%(98人),深部組織損傷0.2%(5人),3期0.03%(1人)。多發損傷發生率7.5%,其中DRPI+MASD發生率6.2%(180人), DRPI+MASD+ST發生率0.9%(26人),DRPI+ST發生率0.6%(18人)。不同防護裝備所致三類皮膚損傷發生率比較,見表1;不同穿戴時間三類皮膚損傷比較,見表2。

表1 不同防護裝備所致皮膚損傷發生率比較 人(%)

表2 不同穿戴時間三類皮膚損傷發生率比較 人(%)

2.3醫護人員三類皮膚損傷預防現況 2 901人中僅380人(13.1%)使用防護用品提前預防皮膚損傷,其中使用泡沫敷料占3.7%(107人),使用水膠體敷料占5.8%(169人),涂抹油劑占5.9%(170人)。

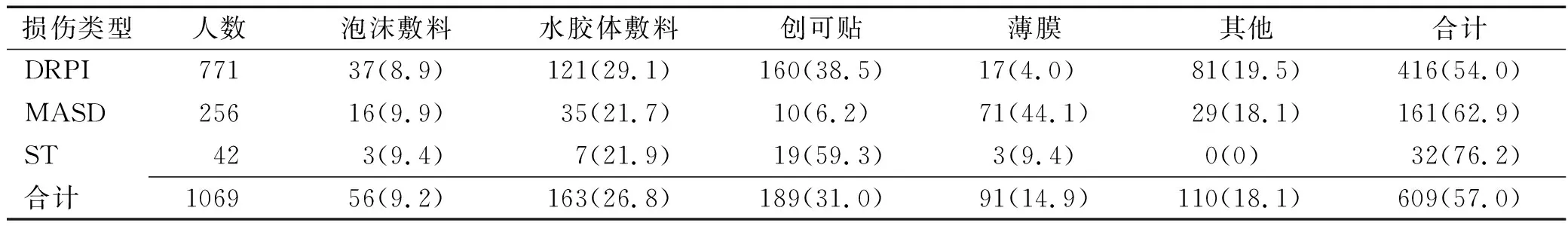

2.4醫護人員三類皮膚損傷處置情況 皮膚損傷發生后,僅609人(57.0%)處置受傷部位,醫護人員三類皮膚損傷處置情況,見表3。

表3 醫護人員三類皮膚損傷處置現況 人(%)

3 討論

3.1抗疫防護裝備所致醫護人員皮膚損傷情況 本次調研納入的醫護人員來自全國20多個省市自治區100多所醫院,涉及面廣,具有一定的代表性。其中來自武漢市定點治療醫院或科室高暴露風險崗位者340人(占11.7%),各省市定點隔離病房或傳染科、發熱病房等高暴露風險崗位539人(占18.6%),共計高暴露風險崗位879人(占30.3%),接近總調研人數的三分之一。來自各省市醫院急診、預檢篩查門診等較高暴露風險崗位者482人(占16.6%)。按照傳染病防控要求,所有在高暴露風險和較高暴露風險崗位工作的醫護人員需穿戴三級和二級防護裝備[3-4,10,12]。本調查顯示,穿戴三級防護裝備者797人(占27.5%),穿戴二級防護裝備者550人(占19.0%)。穿戴不同等級防護裝備醫護人員皮膚損傷發生率比較顯示(表1),三類皮膚損傷主要發生于穿戴三級和二級防護裝備的醫護人員,其中DRPI發生率最高,佩戴三級防護裝備者DRPI發生率更高(63.7%),顯著高于對患者相關皮膚損傷的研究報告,如2019年2項系統評價報告的住院患者獲得DRPI發生率為12.0%和41.2%[11-12]。而三級防護裝備者的三類皮膚損傷發生率高達85.8%,與國內報道的第一批抗疫醫療隊員佩戴三級防護裝備引發80%以上的醫護人員面部損傷的結果相近[5]。本次調查還發現,佩戴三級防護裝備者MASD發生率(19.1%)與國外報道長期護理機構中慢性病患者出汗所致MASD的現患率為17%~20%接近[13],稍低于國內報告滲液所致慢性傷口周圍皮膚MASD發生率22.5%[14]。結合不同佩戴時間皮膚損傷發生率分析(表2),88.8%的醫護人員連續佩戴時間超過5 h,且有隨著時間延長皮膚損傷發生率增加的趨勢。醫護人員皮膚損傷高發的原因可能與長時間穿戴厚重密閉的三級防護裝備以及搶救患者的高強度工作有關,具體原因包括:①N95口罩、護目鏡對面部的直接壓迫。一線醫護人員反映,連續佩戴3~4 h就會出現面部壓痕發紅,連續8 h后容易出現面頰、鼻梁、耳和額部紅腫、破損和疼痛等,影響睡眠,這可能是面部高發的主要原因。②穿戴厚重密閉的防護裝備后大量出汗潮濕。文獻報道,醫護人員穿戴三級防護裝備者30 min后開始大量出汗,佩戴時間越長,汗液積聚越明顯,濕透內衣,長時間浸漬皮膚、角質層脫落,更容易受到壓力和摩擦力損害[15],從而引發MASD和DRPI。這也可能是穿戴三級防護裝備者的DRPI和MASD發生率明顯高于二級和一級防護裝備者的主要原因。③潮濕和快速運動帶來的摩擦力。醫護人員穿戴厚重密閉的防護裝備搶救患者,高度緊張和大量出汗潮濕增加皮膚與內衣之間的摩擦系數,快速跑動又增加了摩擦力,因此容易引起DRPI、MASD和ST三類皮膚損傷[15],這也可能是本研究多發損傷發生率高達7.5%的主要原因。研究結果顯示,總體使用泡沫敷料、水膠體敷料和涂抹油劑作為預防措施者僅占13.1%,表明醫護人員預防措施實施不足。分析原因主要為防護意識不足,疫情發生突然,醫護人員匆忙上崗,并未充分認識到防護皮膚損傷的重要性,未提前準備有效的防護性材料,直到出現損傷才采取措施。

3.2抗疫防護裝備所致醫護人員皮膚損傷處理現況 本次調研中1 069人報告了三類皮膚損傷,表3結果顯示,損傷后僅57.0%處置受傷部位,以ST最高(76.2%),其次為MASD(62.9%),DRPI最低(54.0%)。處理措施使用最多的是創可貼(31.0%),其次是水膠體敷料(26.8%)、自制方法(18.1%)、薄膜敷料(14.9%),泡沫敷料最少(9.2%)。從嚴重度分析,DRPI以1~2期為主,MASD和ST均為表淺損傷,處理原則和方法應以減壓或吸收滲液和提供組織修復的濕性愈合環境為宜[16-17]。本研究中采用泡沫敷料預防皮膚損傷僅3.7%,采用水膠體敷料預防為5.8%,采用涂抹油劑預防為5.9%,結合2019年國際指南推薦對有風險者使用硅酮泡沫敷料預防壓力性損傷的建議[8]和使用敷料預防DRPI的研究結果[18-19],綜合分析認為,泡沫敷料可能在預防器械相關性皮膚損傷中需要優先考慮選擇。本次調查發現,損傷處理中泡沫敷料使用較少,而大多使用了其他未經驗證能夠有效修復皮膚損傷的敷料或方法,所使用的方法不足且不夠規范。因此,醫護人員皮膚損傷的處理方法有待規范和改善,需要向一線醫護人員提供必備的損傷處理材料并進行相關知識的培訓。

3.3醫護人員皮膚損傷預防和處理對策

3.3.1組織層面 ①知識培訓。建議護理部或傷口護理專業團隊根據循證證據制作微課、視頻和宣傳手冊等,對一線醫護人員進行損傷識別、皮膚保護和損傷處理的知識培訓。②配備敷料。為一線醫護人員,特別是需要穿戴三級防護裝備為確診或疑似COVID-19患者提供直接治療和護理服務的醫護人員配備所需的預防性和治療性敷料。③建立報告制度。對發生皮膚損傷的醫護人員登記管理,定期指導處理、監測進展和處理結果,預防皮膚損傷加重,特別是在潮濕積聚情況下容易繼發真菌感染,給處理帶來難度,也增加不良結局[16]。④建立會診制度。對出現繼發感染者及時幫助尋求專家意見,以得到及時有效處理,避免進一步惡化。

3.3.2個人層面 ①提高防護意識。強化醫護人員每日自我評估和皮膚檢查的意識,按照指南或專業建議對易損部位至少每日檢查2次[6,13]。②重點預防。對皮膚損傷高發部位按照指南或專業建議的敷料和方法進行重點、規范防護。③自動報告。及時向主管部門自動報告皮膚損傷情況,處理方法與效果。④尋求幫助。當處理無效或損傷進一步擴大、加重時,主動向主管部門尋求幫助,以避免對個人健康帶來不良影響。

4 小結

本次在線調研結果顯示,防護裝備引起的皮膚損傷高發于穿戴二、三級防護裝備的醫護人員,以壓力性損傷為主,潮濕相關性皮膚損傷其次。醫護人員對皮膚損傷的預防和處理不足且不規范,建議從組織層面和個人層面加強管理和有效干預,維護一線醫護人員的皮膚健康。