圖說書法

2020-05-21 03:14:47

視野 2020年10期

關鍵詞:書法

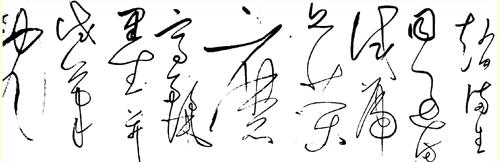

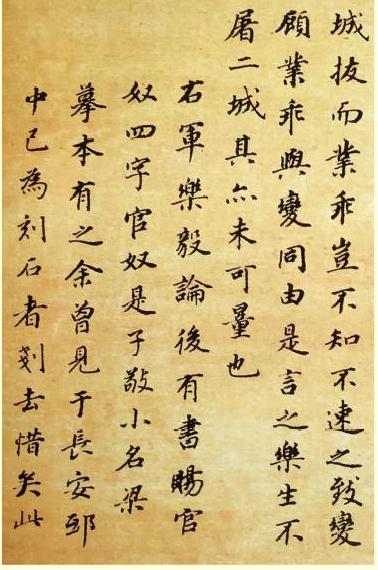

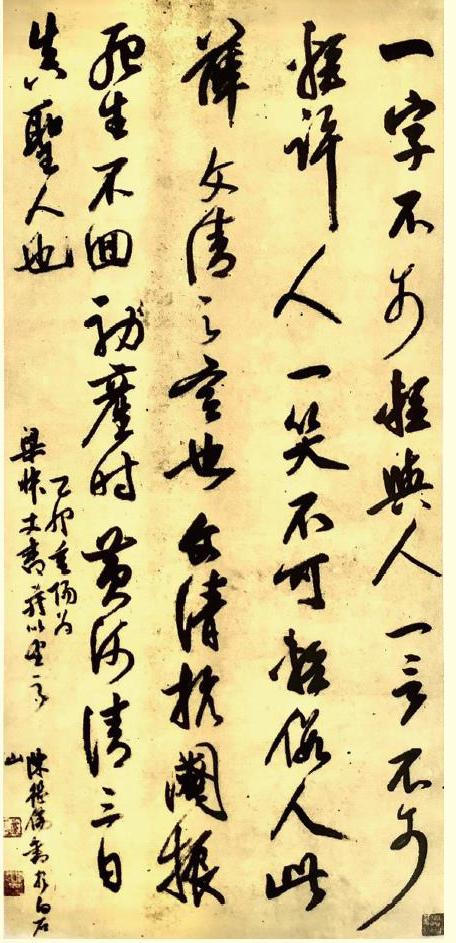

董其昌·行書軸

董其昌(1555一1636年),字玄宰,號思白,別號香光居士,松江華亭(今上海市)人。萬歷十六年進士,官至禮部尚書。卒謚文敏,故后人亦稱董文敏。 董其昌是杰出的書法家、畫家,是十七世紀中國書法史、繪畫史上最重要的一員。他關于文人畫的觀點和中國歷史上第一個繪畫流派說——山水畫南北宗論,在其身后產生了廣泛的影響,并一直影響到現代。他在《畫禪室隨筆》中論其藝術觀點,認為習藝必須學習傳統,學習古人,行萬里路 讀萬卷書,作品要追求書卷氣。董其昌習書從顏真卿入手,后上追魏晉,以二王一脈為宗。崇尚天真平淡,以淡、秀、潤、韻為審美取向。其書在章法及墨法上別具匠心。章法以疏為則,字間行間常白大于黑,計白猶當黑的作法,是前人少有的。在墨法上,濃、淡、枯、濕極盡其妙,尤其善用淡墨。結合技法上的用筆精到,筆法純熟,整體上達到一種淡雅幽靜、飄逸空靈的藝術境界。董其昌書法在當時已“名聞國外,尺素短札,流布人間,爭購寶之”(《明史》)。一直到清代中期,康熙、乾隆都尊董其昌書法為宗,備加偏愛推崇,使當時董的書法影響之大,是其他書法家都無法比擬的。董其昌對其書法也是自視甚高,一生中多次批評趙孟頫,認為趙書過“熟”而俗,自書因“生”而秀,是超過趙孟頫的。但董書也因率意疏淡而略顯軟弱,后人多不認為他超過趙孟頫,歷史上人們將他與趙孟頫并稱為“趙、董”,也是有道理的。

猜你喜歡

大理文化(2022年8期)2022-09-27 13:38:02

大江南北(2022年9期)2022-09-07 13:13:48

求知(2022年5期)2022-05-14 01:28:58

娘子關(2022年1期)2022-03-02 08:18:42

娘子關(2021年6期)2021-12-16 01:18:44

娘子關(2021年5期)2021-10-20 03:16:06

中老年保健(2021年3期)2021-08-22 06:53:18

娘子關(2021年3期)2021-06-16 10:56:32

少林與太極(2020年11期)2020-03-25 01:27:34

吐魯番(2018年1期)2018-06-12 07:15:26