2種物候型小麥品種晚播后產量性狀、品質分析及優化栽培

簡俊濤 張震 李玉鵬

摘要:探究不同物候型小麥品種晚播后產量性狀變化及品質差異,并優化栽培播期。在同一播量下晚播,以生殖物候極穩定的優質強筋小麥品種小偃81和生殖物候極不穩定的中筋品種西農1376為材料,研究晚播后產量性狀及品質指標變化,并以基因環境互作分析軟件對品質指標進行系統分析。結果表明,播期與抽穗期極顯著正相關,西農1376產量與播期及抽穗期極顯著負相關,小偃81產量與播期極顯著負相關,西農1376千粒質量與產量顯著正相關,小偃81播期及抽穗期與蛋白質含量顯著負相關。吸水率、最大拉伸阻力、容重和延伸性都表現較小的變異;蛋白質含量、濕面筋含量、拉伸面積與沉降值都有一定的變異;穩定時間和形成時間變異系數均較大,小偃81分別為9.21%、8.95%,西農1376分別為19.80%、19.63%。品種審定中品質六大指標的優化以穩定時間最易,蛋白質含量、拉伸面積及濕面筋含量次之,以吸水率及最大拉伸阻力最難。軟件分析發現,適當晚播能夠優化品質綜合指標,小偃81最佳優質播期是T0~T2,西農1376最佳優質播期是T3。選育生殖物候穩定的優質品種、適當晚播是優質栽培的一種策略。

關鍵詞:晚播;物候型小麥;產量性狀;品質;優化栽培

中圖分類號:S512.104?? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2020)06-0073-05

播期與小麥產量性狀及品質關系密切,目前關于不同物候型小麥品種晚播產量性狀、品質的變化規律,尤其是進行優化栽培的操作方法研究較少,充分利用區域溫光資源及發揮品種優勢是實現優質高產的基礎。近年來河南地區秋季作物收獲后常遇陰雨天氣或干旱,導致小麥難以適期播種,進而導致晚播小麥面積不斷加大。小麥播期的推遲造成冬前有效積溫減少,伴隨次生根及分蘗的減少,難以形成壯苗,后期干物質積累量減少,成穗率降低,最終導致穗子變小,有效穗減少[1]。有研究表明,增加施氮量、群體數量均能提高晚播小麥的產量[2-4]。播期、施氮量和種植密度合理搭配可顯著改善小麥籽粒品質[5]。有研究表明,晚播可以提高小麥蛋白質含量,但也有試驗表明,晚播降低小麥蛋白質含量[6-9]。極端晚播處理使拔節期和開花期土壤0~40 cm耕層硝態氮含量顯著提高,促進小麥拔節后植株對氮素吸收積累,最終顯著提高籽粒蛋白質含量[10]。極端晚播與常規播期小麥氮素積累量相比,拔節前顯著降低,用于生育前期營養器官生長的氮素消耗減少。一般小麥晚播后導致生育進程延遲,成熟期相應推后,然而生殖物候性穩定的品種適度晚播后抽穗期及成熟期并不延后,這就降低了灌漿期高溫危害及后期連續陰雨天氣導致爛麥的風險,對產量和品質的穩定起到重要的作用。不同小麥品種對晚播的響應程度不同,關于不同物候型小麥品種同一播量晚播產量性狀及品質變化規律的報道較少。

本研究選用物候性穩定的優質強筋小麥品種小偃81和物候性極不穩定的中筋小麥品種西農1376為材料[11-12],研究不同播期條件下小麥產量性狀及品質性狀變化,以期明確不同物候型小麥品種最佳優質品質播期,為河南省南陽地區小麥優質栽培提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料及種植方式

小偃81是由李振聲院士選育的優質強筋半冬性小麥品種,具有穩定的生殖物候發育特性,在年際間抽穗期非常穩定;西農1376是由西北農林科技大學王輝教授選育的優質中筋弱春性小麥品種,在年際間抽穗期波動較大。小偃81、西農1376均能在南陽地區正常成熟。采用分期播種法,結合以往經驗及南陽地區氣候特征,2016—2017年第1播期為10月21日(T0)、第2播期為11月2日(T1)、第3播期為11月9日(T2)、第4播期為11月16日(T3)、第5播期為11月25日(T4),將2個品種的小麥種植于南陽市農科院潦河試驗基地,每個播期每個材料種植4行,行長2 m,行距21 cm,每行播100粒。前茬玉米壓青,田間施750 kg/hm2復合肥(N、P、K比例為 15 ∶ 15 ∶ 15)及150 kg/hm2尿素(氮含量為46%)。

1.2 性狀調查及品質指標測定

田間調查各播期下小麥抽穗期、有效穗及穗粒數,記載標準參照農業行業標準NY/T 1301—2007《農作物品種區域試驗技術規程 小麥》,田間防治病蟲害。收獲后稱量千粒質量及產量,采用DA7200近紅外谷物分析儀測定蛋白質含量、濕面筋含量、吸水率、穩定時間、最大拉伸阻力、拉伸面積、容重、沉降值、延伸性及形成時間。

1.3 數據處理

用Microsoft Office Excel 2007及DPS v7.05對數據進行整理及變異分析,采用基因環境互作分析軟件(GGEbiplot)分析品種品質與環境的關系。

2 結果與分析

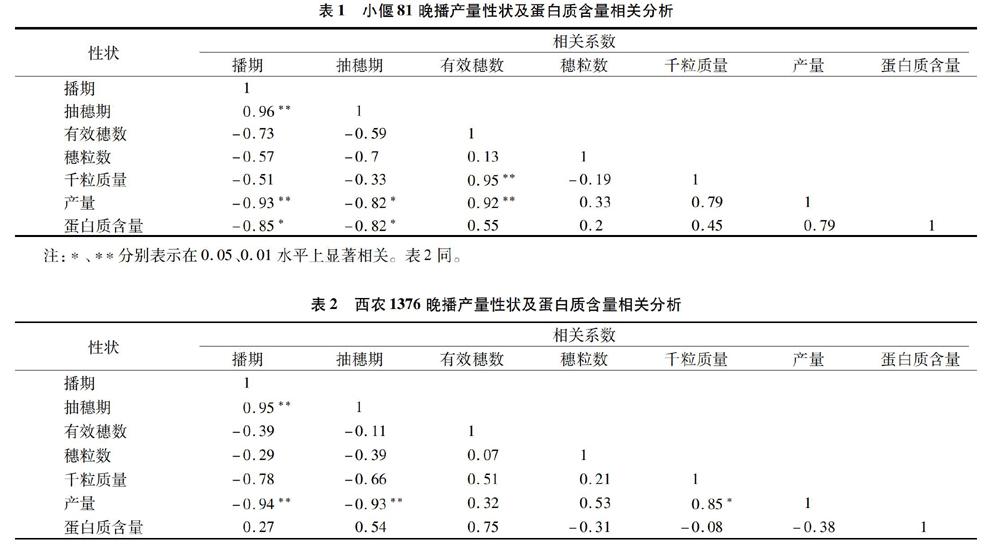

2.1 小偃81、西農1376晚播后產量性狀及蛋白質含量相關分析

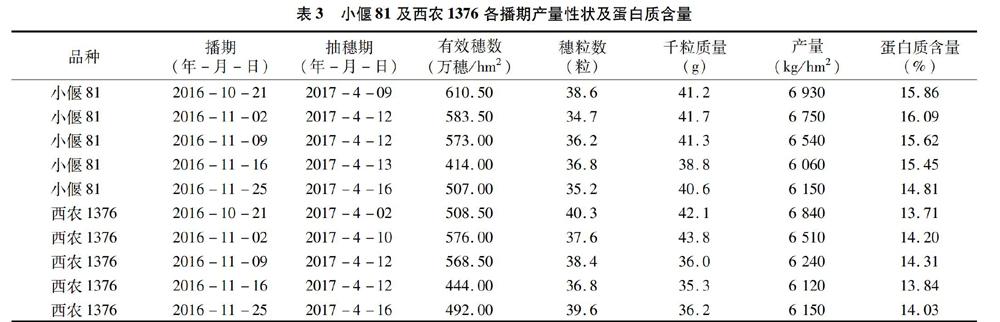

由表1可知,小偃81播期與抽穗期極顯著正相關,產量與播期極顯著負相關,產量與抽穗期顯著負相關,有效穗數與千粒質量及產量極顯著正相關,蛋白質含量與播期及抽穗期顯著負相關。由表2可知,西農1376播期與抽穗期極顯著正相關,產量與播期及抽穗期極顯著負相關,千粒質量與產量顯著正相關。表3是小偃81與西農1376各播期下產量性狀及蛋白質含量。

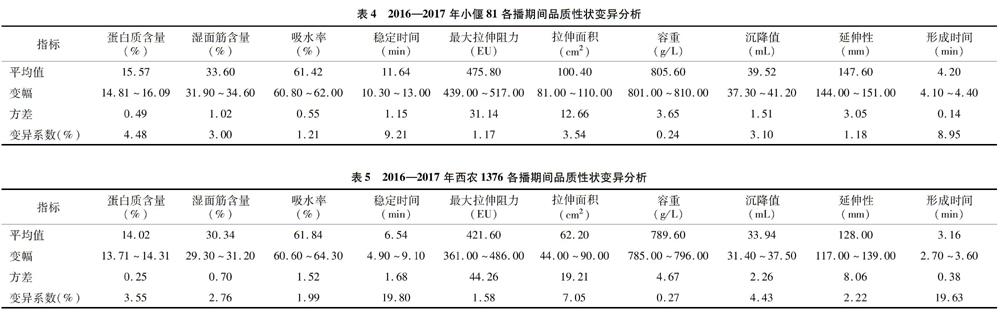

2.2 小偃81、西農1376各播種時期品質特性總體分析

從表4可以看出,小偃81蛋白質含量平均為15.57%,變幅為14.81%~16.09%,變異系數為 4.48%;濕面筋含量平均為33.60%,變幅為 31.90%~34.60%,變異系數為 3.00%;穩定時間平均為11.64 min,變幅為10.30~13.00 min,變異系數為9.21%;拉伸面積平均為100.40 cm2,變幅為81.00~110.00 cm2,變異系數為3.54%;沉降值平均為39.52 mL,變幅為37.30~41.20 mL,變異系數為3.10%;形成時間平均為 4.20 min,變幅為 4.10~4.40 min,變異系數為8.95%。吸水率、最大拉伸阻力、容重及延伸性變異系數較小,分別為 1.21%、1.17%、0.24%、1.18%。

從表5可以看出,西農1376蛋白質含量平均為14.02%,低于小偃81,變幅為13.71%~14.31%,變異系數為3.55%,小于小偃81;濕面筋含量平均為30.34%,變幅為29.30%~31.20%,變異系數為2.76%,小于小偃81;穩定時間平均為 6.54 min,變幅4.90~9.10 min,變異系數高于小偃81;拉伸面積平均為62.20 cm2,變幅為44.00~90.00 cm2,變異系數高于小偃81;沉降值平均為33.94 mL,變幅為31.40~37.50 mL,變異系數為4.43%,高于小偃81;形成時間平均為3.16 min,變幅為2.70~3.60 min,變異系數為19.63 min,明顯高于小偃81。

2.3 品種播期與相關品質性狀的分類篩選

利用基因環境互作處理軟件(GGEbiplot),將多指標進行結合分析篩選2品種的最佳播期。利用GGEbiplot數據處理軟件對品種審定中的6個指標(蛋白質含量、濕面筋含量、吸水率、穩定時間、最大拉伸阻力、拉伸面積)及抽穗期進行分析,對所用數據進行標準化處理,可以認為它們在分析中具有同等重要性。根據數據作出的圖形為多邊形,多邊形的頂點為不同指標,從圖中播期與指標的分布關系可以找出它們之間的內在聯系。圖中相鄰2點間連線的垂直線是這2個所用指標優化后的等值線,用來比較相鄰處理的指標含量關系。在圖中垂直線將多邊形分為2部分,優勢播期位于相應部分的最高點。播期與指標間的位置越近,該指標的含量越高。所有垂直線的交點是最佳平衡點。

由圖1可以看出,小偃81在5個播期下綜合指標表現為T1、T2優于T0,T3、T4次于T0,這與小偃81在T0~T2下具有較穩定的抽穗期是分不開的。由圖2可以看出,西農1376在5個播期下綜合指標表現為T1、T3、T4優于T0,T2次于T0,T3最優。

3 討論與結論

在一定播量下,適期播種是培育冬前壯苗,進一步實現高產的重要條件之一[13]。本試驗按照15萬棵左右基本苗統一播種量,分播期播種,結果表明,小偃81生育進程受播期影響較小,而西農1376各生育進程受播期影響較大。前人研究認為,隨著播期的推遲,小麥的各生育期均有所滯后,出苗、抽穗、開花及成熟均不同程度地推遲[14-16]。一般正常播種西農1376生長勢及抽穗前生育進程早于小偃81,晚播后小偃81春季長勢及抽穗前生育進程加快,最終彌補晚播帶來的不利影響。

楊衛君等研究發現,播期及密度能夠影響產量三要素:穗數、穗粒數、千粒質量,最終影響產量[17]。本研究得出,同一播種量下,有效穗數、穗粒數及千粒質量在2種物候型品種中隨播期的延遲波動式降低,最終導致產量降低。由于小偃81抽穗期比較穩定,這對于千粒質量的穩定起到較好的作用,千粒質量與有效穗數極顯著正相關,產量與有效穗數極顯著正相關,表明穩定的抽穗期對協調產量相關性狀起到積極作用。小偃81蛋白質含量和播期及抽穗期顯著負相關,而西農1376蛋白質含量和播期及抽穗期相關性不顯著,可見利用播期對小偃81進行優質栽培調優具有較大的可行性。

播期對小麥籽粒品質具有一定的影響,然而與前人研究結果不一致。范金平等研究認為,隨播期延遲,蛋白質含量、沉降值及濕面筋含量呈上升趨勢[8,18]。劉瑩等研究認為,播期對蛋白質、濕面筋含量沒有影響,但過早或過晚播種對品質均不利[13]。本研究發現,不同播期下蛋白質含量、濕面筋含量及沉降值都有一定的變異系數,小偃81變異系數中蛋白質含量>沉降值>濕面筋含量,而西農1376各變異系數表現為沉降值>蛋白質含量>濕面筋含量。此外,對品質相關的其他指標進行研究發現,穩定時間和形成時間具有較大的變異系數。

綜上所述,隨播期的推遲總體來說小麥有效穗數、穗粒數、千粒質量及產量均有一定程度的降低。品質相關指標中吸水率、最大拉伸阻力、容重和延伸性變異系數較小;蛋白質含量、濕面筋含量、拉伸面積與沉降值都有一定的變異;穩定時間和形成時間變異系數均較大。對品種審定中品質六大指標進行優化時以穩定時間最易,蛋白質含量、拉伸面積及濕面筋含量次之,吸水率及最大拉伸阻力最難優化。相比正常播種,適當晚播能夠優化品質綜合指標,生殖物候型穩定的小偃81具有較為明顯且廣的品質優化范圍(T0~T2),生殖物候型極不穩定的西農1376以T3為最優播期,以T2為最劣播期。

參考文獻:

[1]屈會娟,李金才,沈學善,等. 種植密度和播期對冬小麥品種蘭考矮早八干物質和氮素積累與轉運的影響[J]. 作物學報,2009,35(1):124-131.

[2]Kibe A M,Singh S,Kalra N. Water-nitrogen relationships for wheat growth and productivity in late sown conditions[J]. Agricultural Water Management,2006,84(3):221-228.

[3]張金寶,秦 霞,孫佩賢,等. 黃淮麥區種植密度對晚播冬小麥花后氮素代謝和利用率的影響[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版),2010,38(12):112-116.

[4]楊 勇,郭文善,朱新開,等. 晚播冬小麥高產吸肥特性的研究[J]. 揚州大學學報(農業與生命科學版),2002,23(3):56-57.

[5]胡延積. 小麥生態與生產技術[M]. 鄭州:河南科技出版社,1986:150-164.

[6]李 筠,王 龍,任立凱,等. 播期、密度和氮肥運籌對冬小麥連麥2號產量與品質的調控[J]. 麥類作物學報,2010,30(2):303-308.

[7]潘 潔,姜 東,戴廷波,等. 不同生態環境與播種期下小麥籽粒品質變異規律的研究[J]. 植物生態學報,2005,29(3):467-473.

[8]范金平,陸成彬,吳建中,等. 不同晚播條件對揚麥20產量和品質的影響[J]. 中國農學通報,2017,33(8):1-4.

[9]范金萍,呂國鋒,張伯橋,等. 播期對小麥主要品質性狀的影響[J]. 安徽農業科學,2003,31(1):23-24.

[10]吳金芝,黃 明,王志敏,等. 極端晚播對小麥籽粒產量、氮素吸收利用和籽粒蛋白質含量的影響[J]. 應用生態學報,2018,29(1):185-192.

[11]李法計. 小麥發育穩定性和冬春性的遺傳分析和基因定位[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2013.

[12]簡俊濤. 小麥農藝性狀及發育穩定性相關基因研究[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2015.

[13]劉 瑩,唐 清,王立峰,等. 播期和密度對襄麥D31籽粒產量及品質的影響[J]. 麥類作物學報,2017,37(3):376-381.

[14]邵慶勤,閆素輝,張從宇,等. 密度對沿淮晚播小麥產量形成及品質性狀的影響[J]. 中國生態農業學報,2018,26(9):1366-1377.

[15]史曉芳,仇松英,史忠良,等. 播期和播量對冬小麥堯麥16群體性狀和產量的影響[J]. 麥類作物學報,2017,37(3):357-365.

[16]薛亞光,魏亞鳳,李 波,等. 播期和密度對寬幅帶播小麥產量及其構成因素的影響[J]. 農學學報,2016,6(1):1-6.

[17]楊衛君,賈永紅,石書兵,等. 播期和密度對春小麥品種新春26號生長及產量的影響[J]. 麥類作物學報,2016,36(7):913-918.

[18]楊 浩,胡 海,汪 燦,等. 播期、施肥量和種植密度對糯小麥1718WX的品質、產量及產量構成因素的影響[J]. 西南大學學報(自然科學版),2015,37(2):12-17.周羊梅,顧正中,王安邦,等. 高產穩產小麥新品種淮麥45選育研究[J]. 江蘇農業科學,2020,48(6):78-80.