六盤山半干旱區降雪對華北落葉松樹干液流的影響

王正安 余治家 佘萍

摘要:為探究特殊天氣(降雪)情況下樹干液流的變化規律,在半干旱的寧夏六盤山疊疊溝小流域,于2011年在華北落葉松生長季中后期,監測提前到來的雨雪天氣對樹干液流的影響。在樣地內采用熱擴散探針監測4棵樣樹的液流速率,結果表明,晴天液流規律同降雪當日有明顯差異,降雪帶來的低溫和低太陽輻射抑制了華北落葉松的蒸騰作用,降雪當日樹干液流沒有明顯的高峰,在4棵樣樹中晴天液流日峰值(9月15日)是降雪當天日峰值40倍左右;晴天一天液流總量大致為降雪時日總量的20倍以上;降雪過程中與華北落葉松樹干液流密度極顯著相關(P<0.01)的環境因子有空氣溫度和太陽輻射,晴天時則為空氣溫度、太陽輻射、相對濕度、水汽壓虧缺,但是降雪時太陽輻射與液流速率由晴天時的正相關轉為負相關。

關鍵詞:六盤山;疊疊溝小流域;半干旱區;降雪;華北落葉松;樹干液流;環境因子;相關性

中圖分類號: S718.51+2? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2020)06-0131-07

森林生態系統作為陸地生態系統的主體,是陸地與大氣進行水分交換的主要媒介,其中森林蒸發散(蒸騰+蒸發)是向大氣輸送水分的唯一途徑并在森林水分循環中占有最大的比重[1]。樹木蒸騰是森林系統能量和水分消耗的重要途徑[2],由于單株樹木蒸騰耗水量受其樹干邊材液流速率和液流量的制約,因此通過對樹干液流速率的測定就可以精確確定樹木生長過程中的耗水量[3]。測量樹木邊材液流的方法有多種,熱擴散技術是在自然狀態下測量喬木蒸騰耗水的主要方法[4-5],這種技術的優點在于能以不破壞樹木本身生理活動為前提持續、精確、穩定地監測樹木蒸散過程。利用樹木邊材液流來估算單株樹木和林分蒸騰量是一種新興并快速發展的技術[1]。

喬木蒸騰耗水是一個跟外部環境因子密切聯系的生理活動,太陽輻射、溫度、空氣相對濕度、飽和水汽壓差等都與樹干液流速度有關聯。熊偉等在寧南山區華北落葉松人工林,以土壤含水量和氣象條件等7個因子探究了單株液流對外部環境因子的響應,通過偏相關分析得出太陽輻射、空氣溫度與液流速率顯著正相關,空氣相對濕度與液流速率顯著負相關,液流速率與土壤含水率相關性最差,并得出太陽輻射是樹干液流表現出明顯的晝夜規律變化的主要原因,空氣溫度為樹木蒸騰提供了主要的熱量來源,相對濕度的變化為樹木蒸騰提供了必要的水勢梯度[6]。這與阮宏華等對次生櫟林蒸騰強度和各環境因子相關性[7]有一定的差別,阮宏華等的研究結果表明蒸騰強度與太陽凈輻射關系最密切,其次是溫度和相對濕度(負相關),土壤熱流通量和風速的影響最小,同時該研究也證明研究區內不同樹種的蒸騰強度與環境因子具有同樣的相關關系。還有學者針對整個年際內不同季節的液流進行研究,如丁仿軍等利用包裹式莖流計對毛竹樹干液流進行連續觀測,結果表明,在一年中不同的季節,樹干液流與環境因子相關性會有差異,各環境因子對液流影響的作用大小是不同的,非生長季內氣溫與液流速率相關性最顯著,生長季內太陽輻射與液流速率相關性最顯著[8]。

本研究監測的極端異常天氣發生于華北落葉松生長中后期,華北落葉松處于葉片豐盈期時經歷了60年內最早的暴雪,雨雪天氣帶來的低溫、干冷等環境因子對華北落葉松樹干液流會造成一定的影響。雖然報道的關于降雪對液流影響的文章很少,但是也有一些關于極端的天氣狀況下液流變化的研究。鄭懷周等在臺風天氣期間對馬尾松樹干液流進行監測,發現極端天氣對液流的影響也是十分顯著的,表明馬尾松樹干液流對臺風天氣響應明顯,臺風帶來的高強度降水和大風抑制了馬尾松的蒸騰作用,臺風降雨并未提高植物可利用的水分,相對濕度在臺風天氣時比在晴天時與液流速率相關性下降;氣溫、太陽輻射、飽和水汽壓差在2種天氣條件下均與液流呈顯著相關,但是相關系數稍有變化;土壤溫度在2種氣象條件下均與液流無顯著相關性[9]。除臺風影響外,大風沙塵天氣對樹干液流的影響也是顯著的,沙塵天氣下液流速率及峰值相對晴天、陰天時都小[10-11]。雖然大風降溫、臺風、沙塵等天氣對樹干液流都有不同程度的影響,但是關于降雪對樹干液流影響的報道還未有過,因此很有必要研究異常降雪對樹木生長的脅迫影響,這可以為研究全球氣候變化背景下植被(特別是干旱半干旱等敏感地區的植被)生長應對極端氣候的響應規律及其機制提供參考,有助于類似地區的植被建設和管理。

1 材料與方法

1.1 研究地點和樣地概況

六盤山地處我國半濕潤向半干旱的過渡地帶,是西北地區氣候的重要分水嶺,隸屬寧夏回族自治區南部的固原市境內,其海拔為1 700~2 942 m,凸出于周邊黃土高原。山地氣候使降水相對較多,年均降水量600~800 mm,年徑流量2.1億m3,是黃土高原上的“水塔”。六盤山相對濕潤的氣候,使其生長著豐富多樣的森林植被資源,素有黃土高原“綠島”之稱,森林覆蓋率達37.6%,這里的森林植被擔負著重要的水源地保護功能,對周邊地區水資源供給具有獨特意義,因而1980年國務院批準成立了寧夏六盤山水源涵養林保護區,以發揮當地森林植被調節水文、控制侵蝕、減免洪水、固碳釋氧、保護生物多樣性等多種生態服務功能。

疊疊溝小流域(106°4′55″~106°9′15″E,35°54′12″~35°58′33″N)地處寧夏固原六盤山北部山區邊緣,屬于六盤山外圍土石山區與周圍黃土區的交界地帶,是典型的半干旱區和森林草原過渡帶,其氣候類型為大陸性季風氣候,年均氣溫6~7 ℃,全年無霜期約130 d;年均降水量449 mm左右,雨季集中在7—9月份;年潛在蒸發量(1 050±180.5) mm,是年均降水量的2.3倍。小流域的主要土地利用類型為天然草地和華北落葉松人工林,其中草地占小流域面積的58.7%,對小流域的水土保持、生態耗水以及產水功能有著重大影響,優勢草種為鐵桿蒿(Artemisa vestita)、白羊草(Bothriochloa ischaemum)、百里香(Thymus mongolicus)、本氏針茅(Stipa bungcana)等。

試驗選取30 m×30 m陰坡坡面的華北落葉松落樣地,在樣地內選取樹高、胸徑接近樣地平均水平的樣本作為標準木進行測量,本次試驗選取其中4棵標準木(標為8、46、49、50號)安裝液流探針,4棵樣樹基本特征見表1。

1.2 試驗期間天氣狀況

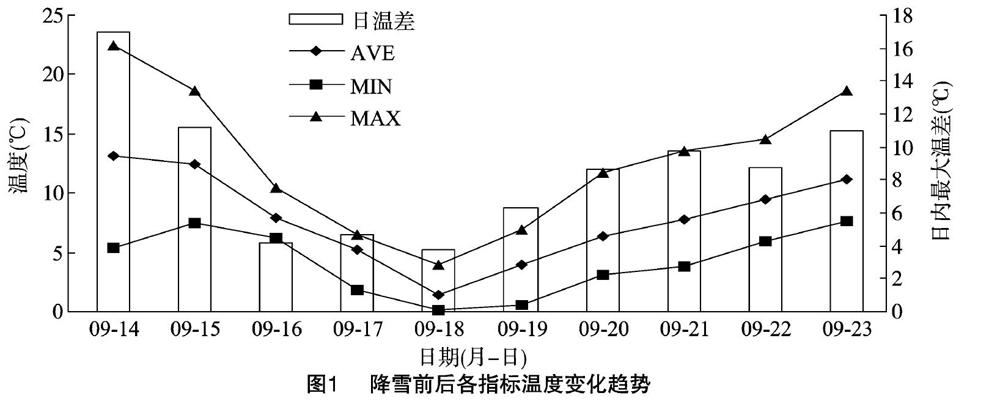

2011年9月18日降雪為六盤山地區60年來來臨最早的暴雪,在此次降雪前還伴有濕雨天氣,屬于雨轉雪后的濕雪天氣類型。因為冷氣團所致,從9月13日開始氣溫就有下降的趨勢,降雪日為該段時間氣溫最低的階段,隨著降雪結束,冷氣團影響減小,氣溫又逐漸回升至正常水平,該段時間的氣溫變化趨勢見圖1。在發生降雪前的4 d內,氣溫急劇降低,由正常狀態下的23 ℃一直降到0 ℃左右。在降雪當日,日最大溫度、日平均溫度、日最低溫度、日溫差均達到這一時段最低。降雪當日最大溫度為3.9 ℃、平均溫度為1.4 ℃、最低溫度為 0.1 ℃、日溫差為3.8 ℃。降雪過后氣溫緩慢回升,變化幅度略小于氣溫降低時的程度,日最大溫度、日均溫度、日最低溫度、日溫差均逐漸升高。經歷過相對較快的溫度回升過程后,整體氣溫又恢復到降雪前的正常水平。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗原理與樹干液流測定 選用SF-L熱擴散探針(德國Ecomatik公司生產)測定樹干液流,該探測器帶有4根探針和1個恒流電源組成,并用數據采集器DL2e(英國Delta Device公司生產)采集數據,采集頻率為5 min。探針感溫線圈長度 2 cm,探針總長度為5 cm。在樹干胸徑處選取上下2個點不同位置分別安裝2個探針(S0、S1),其中S0探針用恒定電流加熱,使2個探針之間形成溫差。當樹體內水流上升時,熱量隨之被帶走,2個探針之間溫差變小。探針之間溫差和樹干流速率之間具有固定函數關系,可以把液流探針溫度的變化轉換為樹干液流速率的變化。S2、S3探針為校正探針,安裝在樹干的橫向位置,測量樹干橫向溫度梯度,用以修正S0和S1之間非樹干液流帶來的溫差[12]。液流速率[Js,mL/(cm2·min)]的計算公式為式中:dtmax、dtact均由式(2)計算得到,dtmax是指在沒有液流狀況下的最大溫度差dt(℃)的值,dtact為當時條件下的實際dt值;T1-0、T1-2、T1-3分別為探頭S0與S1間、S2與S1間、S3與S1間的溫差(℃)。

1.3.2 華北落葉松水分利用計算 以華北落葉松每日的液流通量表示其水分利用情況[9]。

1.3.3 氣象因子測定 安裝1臺Weatherhawk-232小型自動氣象站于林外開闊處,用于監測太陽輻射強度(RAD,W/m2)、空氣溫度(T,℃)、空氣相對濕度(RH,%)、風速(Ws,m/s)等指標,數據記錄頻率為5 min/次,并利用T和RH計算空氣飽和水汽壓差(VPD,kPa),計算公式如下:

3.4 數據統計 采用Excel軟件對相關數據進行作圖與分析處理。

2 結果與分析

2.1 降雪前后環境因子和華北落葉松樹干液流速率的變化特征

由圖2、圖3可知,2011年9月15日冷氣團對樣地區域影響較為輕微,溫度的降低程度雖然很明顯,但是氣溫絕對值還保持在一個較高的水平,白天氣溫隨著太陽輻射的增強而增加,但是液流的啟動階段并未明顯受到氣溫的影響,而是受到太陽輻射的限制。9月15日09:00左右,隨著太陽輻射的快速增強,液流速率也快速提升。在白天時段,由于云團影響,太陽輻射波動較為明顯,但是由于氣溫的變化同太陽輻射變化有延遲,所以白天溫度波動幅度較小。在較大的太陽輻射波動變化中樹干

液流相對保持比較穩定,同氣溫變化較為一致。在15:00左右,太陽輻射、氣溫、液流速率相對統一地都達到當天內的峰值。到17:00以后,隨著太陽輻射強度的下降,氣溫和液流速率均下降,氣溫下降的趨勢較為緩慢,而太陽輻射和液流速率下降趨勢保持一致并且比較急劇。隨著冷氣團中心的到達,從9月16日開始隨著氣溫的驟然下降,液流速率的峰值也急劇降低,降雪當日及降雪前后2 d的液流速率峰值都比較小,且沒有明顯的峰值,液流活動比較微弱。降雪當日,太陽輻射變化趨勢是一個峰值不大的單峰曲線,在當天夜間溫度高于白天溫度,夜間液流活動也比日間明顯,這使得液流變化與太陽輻射變化呈明顯負相關關系。此現象還表現為,在降雪當日17:00后,太陽輻射逐漸減小,但是樹干液流速率卻表現出逐漸上升的趨勢,在 19:30 達到夜間液流速率的峰值。9月19日樹干液流速率出現明顯的峰值,且與氣溫呈顯著正相關(P<0.05),峰值也比前幾天明顯增大,9月20日液流基本恢復至降雪前正常狀態。在整個降雪過程中,4棵樣樹的液流速率雖有不同,但是在6 d內的變化趨勢保持一致,說明降雪對華北落葉松的液流影響是普遍現象。降雪當日和降雪前一天的液流趨勢相似,均為兩邊高中間低的“U”形曲線,降雪當日(即9月18日)樹干液流速率峰值在02:55到達,甚至略高于當日18:35到達的第2個峰值。液流速率從02:55到達當日最大之后緩慢下降,至當天 07:30 左右液流速率已變得十分微弱。微弱的液流一直持續到16:00,此后迅速升高至當日第2個峰值。

從圖3-a可見,降雪當日空氣相對濕度先是隨著太陽輻射逐漸增強,到13:00之后,空氣相對濕度逐漸降低。從圖3-b可見,太陽輻射在降雪前濕雨天氣雖也有晝夜交替規律,但是較晴天時峰值小得多,在降雪當日太陽輻射趨勢與晴天變化差別不大且比降雪前2 d濕雨天氣峰值大很多。太陽輻射從當天07:00開始到19:25又恢復至0,由白晝轉向黑夜。太陽輻射到達峰值時間為14:35左右,在此之后太陽輻射強度在峰值附近波動,至 16:55 左右開始急速下降。在降雪當天液流速率與太陽輻射強度相關關系不如晴天時明顯(晴天時太陽輻射強度與液流速率相關系數為0.918,呈顯著正相關)。但是在傍晚太陽輻射減小階段時,樹干液流速率表現出一個上升的階段,并且最后峰值與當日凌晨時峰值相當。雖然不是太陽輻射的下降導致的樹干液流增長,但是這種負相關的程度十分顯然,在太陽輻射下降這段時間內,太陽輻射強度與樹干液流呈極顯著負相關,相關系數為-0.460。從圖3-c可見,在整個降雪前后過程中飽和水汽壓差變化趨勢與液流速率基本一致。

2.2 降雪過程華北落葉松樹干液流對環境變化的響應特征

晴天液流與降雪期間變化差異明顯,通過分析樹干液流和環境因子的相關性可知,降雪時樹干液流和外部環境因子的相關系數都有下降,空氣溫度、太陽輻射仍與液流密度極顯著相關(P<0.01),但其中太陽輻射由晴天的極顯著正相關變為降雪時的極顯著負相關。與同期降雨天(9月6日)相比較,降雨當日各環境因子與樹干液流的相關性同晴天無太大的差別,除各因子的相關系數絕對值均有下降外,相關系數的符號均無變化。這與熊偉等比較晴天和雨天2種典型天氣下遼東櫟樹干液流變化規律[12]保持一致,即除雨天液流峰值較小外,晴天和雨天日際變化趨勢相似。但同是9月份的降水,降雨與降雪對樹干液流的影響還是有很大差別的。在晴天和雨天,空氣溫度、太陽輻射、相對濕度、水汽壓虧缺等因子與樹干液流速率密切相關;在降雪時與樹干液流速率密切相關的氣象因子為空氣溫度、太陽輻射。

2.3 降雪過程中不同樣樹對天氣變化的響應規律

在整個天氣變化過程中,4棵樣樹經歷了相同的外部環境,但是不同的樣樹對天氣變化也表現出不盡相同的變化規律。在依次整理各樣樹的日均液流速率、日內液流峰值、日液流總量(表3)后發現,各樣樹在日尺度下峰值、均值、總量變化趨勢一致,說明在整個降溫降雪過程中,各樣樹在日變化內趨勢一致。

在整個降溫降雪過程中,4棵樣樹的液流日均值不斷下降。在降雪之前及降雪當日(9月18日及以前的幾天)液流日均值變化率(圖5)一直處于負值,也就是說,9月15—18日4棵樣樹的液流日均值日漸減小。直至降雪過后(9月19日)隨著溫度升高、VPD升高、蒸散潛力變大,4棵樣樹液流日均值較前一天均大幅上升,降雪過后第2天液流日均值也持續保持上升狀態。盡管在樣樹的選擇上是選取代表樣地平均生長狀態的樣本,即4棵樣樹胸徑、樹高等一些樹形因子相近,但是各樣樹在經受降溫雨雪的過程中液流變化也具有一定的差異性。在整個降雪過程中,各樣樹液流日均值總體在保持一致的變化趨勢內也稍有差異。在冷空氣影響下,8號樣樹液流速率絕對值變化最為明顯(圖4),但是和其他樣樹液流日均值變化率是一致的(圖5)。9月17日8號樣樹液流日均值較前一天下降程度比其他3棵樣樹都大,而8號樣樹9月18日液流日均值環比變化與其他3棵樹接近,隨著9月19日外部環境利于蒸騰后,8號樣樹液流均值增加程度遠高于其他樣樹。表明8號樣樹在經受降雪過程中,液流速率對環境變化較為敏感,有較大的變化能力,液流速率減小快,增加快。

3 討論與結論

降雨(9月6日)時氣候未受冷氣團包圍,日氣溫變化依然會有白天高、夜間低樣式的單峰曲線,影響液流的環境因子也會與晴天時保持較好的一致性。而降雪(9月18日)期間,受冷氣團影響,環境因子的變化較大地改變了樹木的生存環境,日氣溫變化受冷氣團影響,沒有明顯的單峰變化。在降雪過程中極低的氣溫可能是抑制液流速率的關鍵因素。

本研究認為在9月份,樹木進入生長的中后期,最直接影響液流速率的環境因素應該是氣溫。在不同天氣類型下,空氣溫度始終與液流速率保持極顯著的正相關關系,之所以在降雪當日太陽輻射未能與樹干液流速率保持正相關,是因為當日太陽輻射的增加并未明顯改變空氣溫度,太陽輻射與空氣溫度相關系數為-0.034(P=0.561),為不顯著的負相關,低溫抑制葉片氣孔的打開從而影響樹冠的蒸騰速率。

相關分析表明,降雨和晴天影響液流速率的環境因子相關性基本一致,但與降雪過程中環境因子區別明顯。降雪過程中與華北落葉松樹干液流速率極顯著相關的環境因子有空氣溫度、太陽輻射;晴天和同期降雨時則為空氣溫度、太陽輻射、相對濕度、水汽壓虧缺。這與熊偉等用HPVR熱脈沖速度記錄儀測得寧南山區華北落葉松樹木蒸騰與太陽輻射、空氣溫度顯著正相關,與空氣濕度顯著負相關的結論[13]一致。

值得一提的是,在降雪過程中,外部環境因子與液流變化關系比較復雜,降雪當天太陽輻射與液流速率由晴天時的極顯著正相關轉為極顯著負相關,相關系數為-0.460(P<0.01)。造成這一現象的原因可能是由于氣溫太低,雖然太陽輻射較大且有變化,但是低溫抑制葉片氣孔的關閉。與此同時,太陽輻射與空氣溫度為不顯著的負相關,即太陽輻射的增加未帶動空氣溫度的增加,當日太陽輻射未能成為增加蒸騰速率的有效輻射。而空氣溫度與濕度極顯著負相關,相關系數為-0.712,原因可能是降雪期間積雪的部分融化,水分蒸發時吸收空氣中的熱量,導致了空氣濕度的增加和氣溫的降低。

參考文獻:

[1]孫慧珍,趙雨森. 水曲柳和樟子松樹干液流對不同天氣的響應[J]. 東北林業大學學報,2008,36(1):1-3.

[2]Fredrik L,Anders L. Transpiration response to soil moisture in pine and spruce trees in Sweden[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2002,112(2):67-85.

[3]田璐洋,李春友,張勁松,等. 秋冬季節大葉女貞枝干液流的動態特征[J]. 中國農業氣象,2011,32(2):203-207.

[4]徐 飛,楊風亭,王輝民,等. 樹干液流徑向分布格局研究進展[J]. 植物生態學報,2012,36(9):1004-1014.

[5]Gonzalez-Altozanoa P,Pavel E W,Oncins J A,et al . Comparative assessment of ve methods of determining sap ow in peach trees[J]. Agricultural Water Management,2008,95(5):503-515.

[6]熊 偉,王彥輝,徐德應. 寧南山區華北落葉松人工林蒸騰耗水規律及其對環境因子的響應[J]. 林業科學,2003,29(2):1-7.

[7]阮宏華,鄭阿寶,鐘育謙,等. 次生櫟林蒸騰強度與蒸騰量的研究[J]. 南京林業大學學報(自然科學版),1999,23(4):32-35.

[8]丁訪軍,王 兵,趙廣東. 毛竹樹干液流變化及其與氣象因子的關系[J]. 林業科學,2011,47(7):73-81.

[9]鄭懷舟,朱錦懋,李守中,等. 福建長汀土壤嚴重侵蝕區馬尾松樹干液流對臺風天氣的響應[J]. 亞熱帶植物科學,2011,40(1):13-17.

[10]郭樹江,徐先英,楊自輝,等. 干旱荒漠區沙冬青莖干液流變化特征及其與氣象因子的關系[J]. 西北植物學報,2011,31(5):1003-1010.

[11]徐先英,孫保平,丁國棟,等. 干旱荒漠區典型固沙灌木液流動態變化及其對環境因子的響應[J]. 生態學報,2008,28(3):895-905.

[12]劉彬彬. 六盤山疊疊溝小流域兩種典型植被的主要蒸散特征研究[D]. 蘭州:甘肅農業大學,2015.

[13]熊 偉,王彥輝,于澎濤,等. 六盤山遼東櫟、少脈椴天然次生林夏季蒸散研究[J]. 應用生態學報,2005,16(9):1628-1632.