焦慮和抑郁對正負性注意偏向的影響:注意控制的中介作用 *

于永菊

(四川外國語大學社會與法學院,重慶 400031)

1 引言

在認知神經科學和情緒心理學研究領域中,情緒與注意的關系一直是眾多研究者關注的熱點問題。眾所周知,焦慮和抑郁都涉及一種適應不良的選擇性注意機制,這與個體對威脅刺激存在注意偏向密切相關。越來越多的研究支持焦慮、抑郁導致個體的注意偏向這一觀點(Muris, 2010;Platt, Waters, Schulte-Koerne, Engelmann, & Salemink,2017)。眼動追蹤研究發現,恢復期抑郁癥患者對高興面孔的注意偏向顯著低于健康對照組(Li et al., 2016)。Klein 等人指出注意偏向是焦慮和抑郁的獨特過程(Klein, de Voogd, Wiers, & Salemink,2018)。研究發現高焦慮和高抑郁個體會將更多的注意資源分配到負性刺激上,而非中性或正性刺激(Cisler & Koster, 2010; Eizenman et al., 2003;Sylvester, Hudziak, Gaffrey, Barch, & Luby, 2016)。與此觀點一致,研究者還發現焦慮個體對威脅刺激表現出負性注意偏向,在閾上刺激和閾下刺激中均觀察到了這一現象(Bar-Haim, Lamy, Pergamin,Bakermans-Kranenburg, & van IJzendoorn, 2007)。

盡管焦慮和抑郁共病是臨床上非常普遍的現象,它們仍是兩種獨立的情緒。研究者發現焦慮和抑郁導致的注意偏向模式有明顯不同(Lichtenstein-Vidne et al., 2017),焦慮癥患者表現出更多的負性注意偏向。根據注意警覺-回避模型,與低焦慮個體相比,高焦慮者表現出對負性刺激快速定向、注意解離困難的特點(Cisler & Koster, 2010; Mogg& Bradley, 2005; Sylvester et al., 2016)。而關于抑郁癥患者的注意偏向及其特點,目前學術界仍存在不一致的結論。有研究發現臨床抑郁癥患者在實驗任務中未表現出負性注意偏向的特點(許媛美等, 2016; Lichtenstein-Vidne et al., 2017),這可能與抑郁個體存在明顯的動機不足密切相關(Mogg &Bradley, 2005)。也有研究(郭艷梅, 2010)認為抑郁癥患者對負性刺激存在注意偏向。然而最新研究(Trapp, Kalzendorf, Baum, Hajak, & Lautenbacher,2018)提出抑郁癥患者對正性和負性情緒刺激均存在注意偏向,而與效價無關。這些結論的不一致可能是由于焦慮和抑郁的注意偏向的研究往往分開進行,而事實上在抑郁和焦慮的發生發展過程中,二者會同時對注意偏向產生影響。因此在本研究中,焦慮和抑郁被同時納入。

注意控制(attentional control)是指個體在面對具有競爭性或沖突性的信息時,主動分配注意資源將注意指向目標,并抑制習慣化、自動化和優勢反應的加工過程(于永菊, 2017; Sarapas,Weinberg, Langenecker, & Shankman, 2017)。已有研究表明不論在情緒還是在非情緒刺激情境中,焦慮和抑郁的兒童均表現出較差的注意控制能力(Waszczuk, Brown, Eley, & Lester, 2015)。注意控制還會影響個體朝向或遠離威脅刺激的方式。已有研究認為焦慮會打亂目標導向注意系統和刺激驅動注意系統之間的平衡,使個體的注意偏向更多受刺激驅動注意系統的影響(Derakshan, Smyth,& Eysenck, 2009; Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo,2007)。注意控制系統的失衡使個體在認知操作上表現出能力欠佳。因此,高焦慮個體具有較低的抑制控制能力,并且表現出比非焦慮個體更明顯的注意力分散特點(Eysenck & Derakshan, 2011)。據此,本研究推測注意控制在焦慮、抑郁和正負性注意偏向間起到了至關重要的作用。Gorlin 和Teachman(2015)指出注意控制并不是簡單地影響注意偏向和焦慮的關系,而是可能在焦慮的不同成分上起到不同的作用。因此,本研究同時考察了特質焦慮和狀態焦慮這兩個成分。

綜上所述,盡管學術界對注意偏向現象的研究已取得不少研究成果,但是,目前對于狀態焦慮、特質焦慮、抑郁對正性信息的注意偏向和負性信息的注意偏向的內在機制仍缺乏深入探討。據此,本研究旨在考察特質焦慮、狀態焦慮、抑郁、正負性注意偏向間的關系,并揭示注意控制的潛在中介作用,為在校大學生的心理教育與訓練工作的開展提供依據。基于上述理論分析與以往的研究結果,研究假設:(1)狀態焦慮、特質焦慮和抑郁對個體正性信息的注意偏向有顯著的抑制作用;(2)狀態焦慮、特質焦慮和流調抑郁會強化個體對負性信息的注意偏向;(3)注意控制(注意集中和注意轉移)中介了狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁與正、負性信息的注意偏向間的關系。

2 研究方法

2.1 被試

在重慶某高校使用分層隨機抽樣按一定比例對4 個專業(英語、國際經濟與貿易、新聞學、計算機)的506 名在校大學生進行問卷調查。填寫問卷前向被試介紹本研究的研究目的和調查注意事項,并告知他們有知情同意權和中途退出的權利。問卷填寫完畢,當場收回。數據整理時,剔除資料不完整的被試25 名,最終獲得有效問卷481 份。被試年齡范圍17~23 歲(18.62±1.07 歲),其中男性231 名,女性250 名。

2.2 研究工具

2.2.1 狀態-特質焦慮量表

狀態-特質焦慮量表(State-Trait Anxiety Inventory, STAI)用于評估個體的焦慮水平(Spielberger,Gorsuch, & Lushene, 1983)。包含兩個因子(狀態焦慮和特質焦慮),每個因子各有20 個條目。其中狀態焦慮用于評估個體當前的焦慮水平,特質焦慮要求個體匯報通常的感覺如何。量表采用Likert 1~4 計分方法,其中“1”表示“完全沒有”,“4”表示“非常明顯”,總分越高表明個體的焦慮水平越高。以往研究表明此量表在中國被試群體中有較高的信度和效度,具有良好的心理測量學指標(汪向東, 王希林, 馬弘, 1999)。本研究中狀態焦慮和特質焦慮的內部一致性系數分別為0.84 和0.82。

2.2.2 流調中心用抑郁量表

流調中心用抑郁量表(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D)是為評價個體當前抑郁癥狀的頻度而設計(Radloff, 1977)。填表時要求被試報告最近一周內癥狀出現的頻度。采用Likert 0~3 計分方法,其中“0”表示“偶爾或無”,3 表示“多數時間或持續”。總分范圍為0~60 分,分數越高抑郁出現頻度越高。以往研究表明此量表在中國被試群體中有較高的信度和效度,具有良好的心理測量學指標(汪向東等,1999)。本研究中該量表的內部一致性系數為0.92。

2.2.3 注意控制量表

注意控制量表(Attentional Control Scale,ACS)由20 個條目組成,測量個體在不同情境中轉移或集中注意力的情況(Derryberry & Reed,2002)。量表采用1~4 的四級計分方法,有11 個條目為反向計分,其中“1”表示“很不符合”,“4”表示“非常符合”。總分范圍為20~80 分,總分越高表明個體的注意控制能力越好。以往研究表明該量表信度效度較高,并具有良好的心理測量學指標(李甜甜等, 2017)。該量表有兩個因子分別為注意集中和注意轉移,各包含10 個條目。本研究中注意集中和注意轉移的內部一致性系數分別為0.79 和0.78。

2.2.4 正負性信息注意偏向量表

正負性信息注意偏向量表(the Attention to Positive and Negative Information Scale, APNIS)(Noguchi, Gohm, & Dalsky, 2006)包括26 個條目,兩個分量表:正性注意偏向量表和負性注意偏向量表。它是用來評估個人傾向于關注、思考和關注正面(或負面)信息的傾向。量表采用Likert 1~5 的五級計分方法,其中“1”表示“完全不符合”,“5”表示“完全符合”。研究表明正負性信息注意偏向量表具有較好的信度和效度,具有良好的心理測量學指標(戴琴等, 2015)。本研究中正性注意偏向和負性注意偏向的內部一致性系數分別為0.84 和0.80。

2.3 數據處理

研究采用SPSS20.0 錄入數據,并進行統計分析。本研究采用Harman 單因素檢驗方法檢驗共同方法偏差效應;采用獨立樣本t 檢驗考察各研究變量性別上的差異;采用單因素方差分析考察專業對正、負性注意偏向的影響;采用Pearson 相關分析考察各主要研究變量間的相關關系;采用回歸分析考察抑郁、焦慮和注意控制對正、負性注意偏向的預測作用。最后采用Amos20.0 建立結構方程模型,考察注意控制在焦慮、抑郁和正負性注意偏向關系中的作用。為了提高模型的可解釋度、控制多重共線性,所有變量均在建構結構模型前進行了去中心化。研究采用比較擬合指數(CFI)、T u c k e r-L e w i s 指數(T L I)、擬合優度指數(GFI)、標準均方根殘差(SRMR)和近似均方根誤差(RMSEA)對結構方程模型進行評估。本研究以p<0.05 為差異有統計學意義。

3 研究結果

3.1 數據的初步分析

研究首先采用Harman 單因素用以檢驗共同方法偏差效應:將所有條目放在一起進行探索性因子分析后,共得到10 個特征根大于1 的公因子,10 個因子的累積可解釋方差達到53.07%,單個因子的最大方差解釋量為22.21%(<40%),因此認為本研究的共同方法偏差不嚴重(周浩, 龍立榮, 2004)。

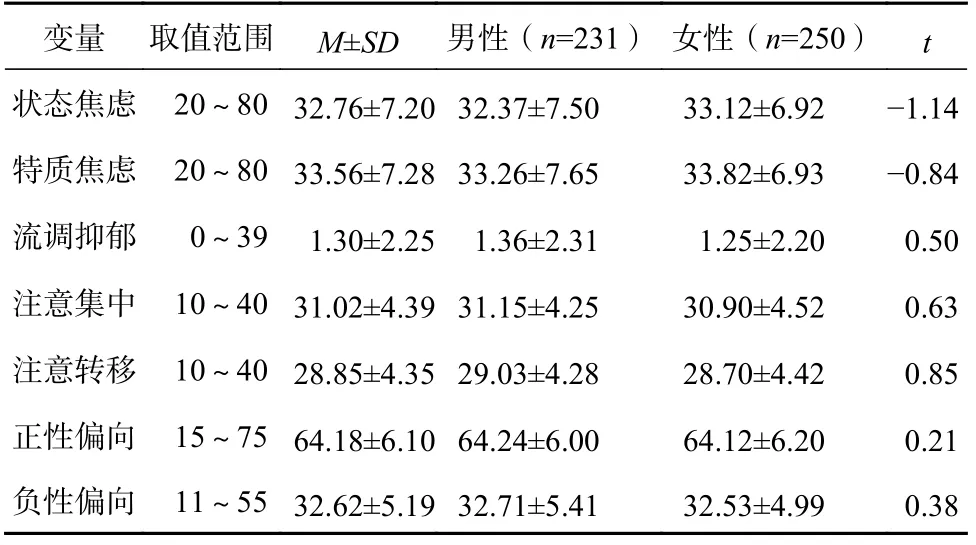

表1 顯示了主要研究變量的均值、標準差,以及性別組間差異的分析結果。男性和女性在焦慮、抑郁、注意控制和正負性注意偏向上差異均無統計學意義(p>0.05)。以專業為自變量,分別以正性注意偏向和負性注意偏向為因變量進行單因素方差分析,結果顯示不同專業大學生的正、負性注意偏向均無顯著差異,F(3, 477)=1.31,p=0.271;F(3, 477)=0.31,p=0.821。

表 1 各主要研究變量的平均數,標準差以及在性別上的組間差異

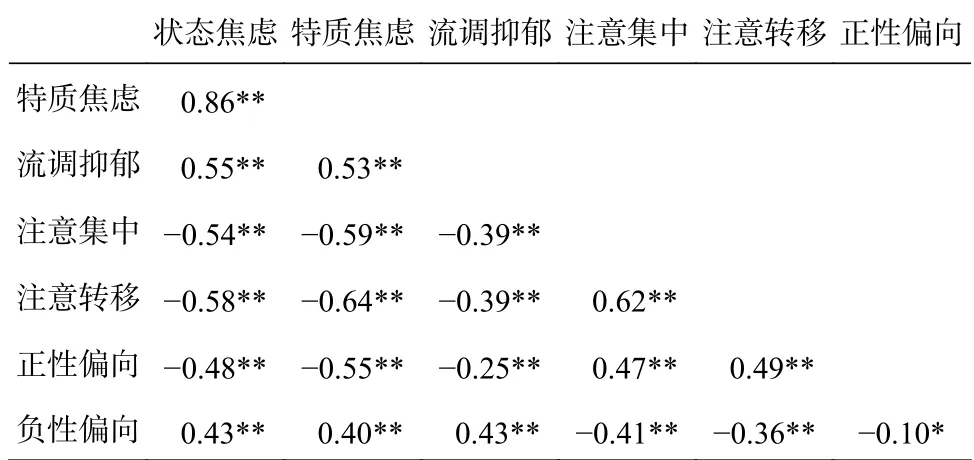

3.2 焦慮、抑郁、注意控制和正負性注意偏向的相關分析

表2 顯示了狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁、注意控制、正性注意偏向、負性注意偏向間的Pearson 相關系數。相關分析結果表明正性注意偏向與注意集中和注意轉移均存在顯著正相關關系(r=0.47, p<0.01; r=0.49, p<0.01),正性注意偏向與狀態焦慮、特質焦慮和流調抑郁均存在顯著負相關關系(r=-0.48, p<0.01; r=-0.55, p<0.01;r=-0.25, p<0.01)。負性注意偏向與注意集中和注意轉移均存在顯著負相關關系(r=-0.41, p<0.01;r=-0.36, p<0.01),負性注意偏向與狀態焦慮、特質焦慮和流調抑郁均存在顯著正相關關系(r=0.43,p<0.01; r=0.40, p<0.01; r=0.43, p<0.01)。結果表明狀態焦慮、特質焦慮、抑郁水平越低的被試,表現出更好的注意控制力,對積極情緒有更多的關注。相反,那些在狀態焦慮、特質焦慮、抑郁上得分較高的被試,有較差的注意控制力,對負性信息表現出更多關注的傾向。

表 2 各主要研究變量間的相關關系分析(n=481)

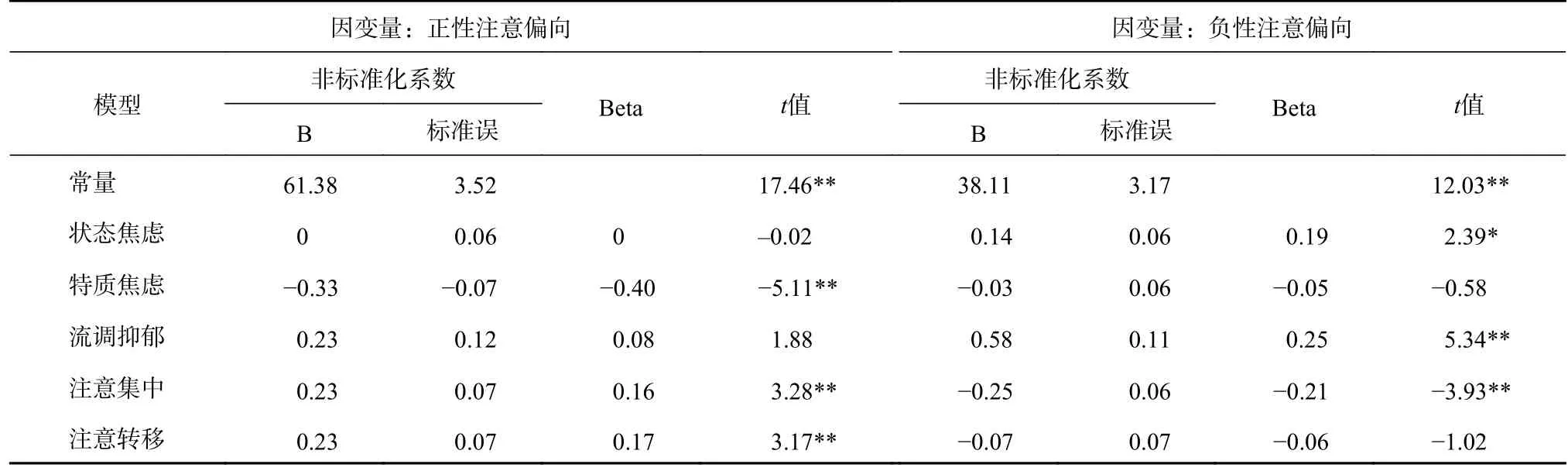

3.3 焦慮、抑郁和注意控制對個體信息注意偏向的預測作用分析

為了更好地了解焦慮、抑郁和注意控制對個體信息注意偏向的影響,首先以狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁、注意集中和注意轉移為自變量,以正性注意偏向為因變量進行回歸分析,得到的回歸方程模型:回歸系數R=0.60,決定系數R2=0.36,F(5, 475)=52.34,p<0.001。表明此回歸方程顯著,自變量可解釋正性注意偏向35.50%的變異。進一步分析發現(見表3),特質焦慮(β=-0.40, p<0.01)、注意集中(β=0.16, p<0.01)、注意轉移(β=0.17,p<0.01)均能顯著預測正性注意偏向,而狀態焦慮和流調抑郁則不能顯著預測正性注意偏向。

表 3 狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁、注意集中和注意轉移分別對正性注意偏向、負性注意偏向的回歸分析

以狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁、注意集中和注意轉移為自變量,以負性注意偏向為因變量進行回歸分析,得到的回歸方程模型:回歸系數R=0.53,決定系數R2=0.28,F(5, 475)=36.29,p<0.001。表明此回歸方程顯著,自變量可解釋負性注意偏向27.60%的變異。進一步分析發現(見表2)狀態焦慮(β=0.19,p<0.05)、流調抑郁(β=0.2 5,p<0.0 1)、注意集中(β=-0.2 1,p<0.01)均能顯著預測負性注意偏向,而特質焦慮(β=-0.05,p>0.05)和注意轉移(β=-0.06,p>0.05)則不能顯著預測負性注意偏向。

3.4 注意控制在焦慮、抑郁和正負性注意偏向間的中介效應分析

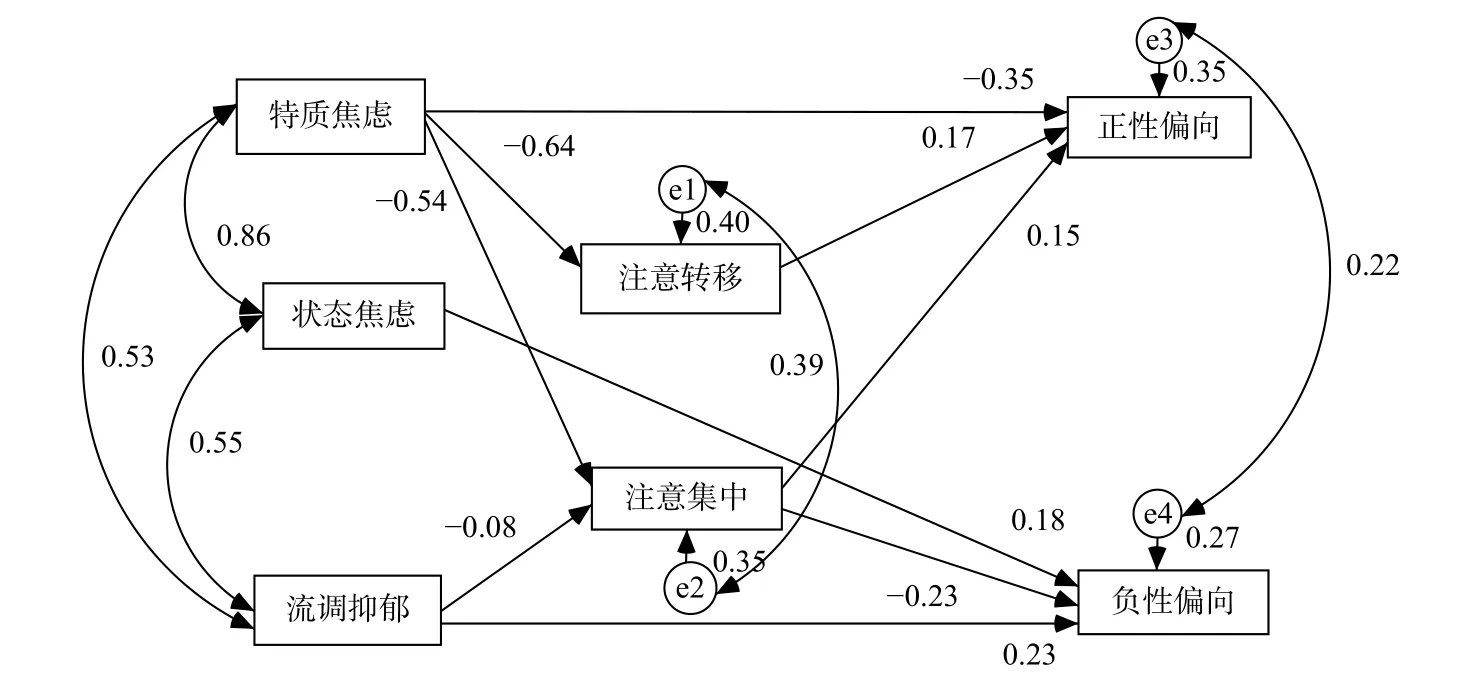

為了考察注意控制在焦慮、抑郁和正、負性注意偏向間的中介作用,本研究使用Amos20.0 對研究假設中提出的模型進行驗證。在模型中,由于以下路徑不顯著被刪除:注意轉移<---狀態焦慮(β=-0.09, p=0.189),注意集中<---狀態焦慮(β=-0.12, p=0.100),正性注意偏向<---狀態焦慮(β=0, p=0.982),注意轉移<---流調抑郁(β=-0.0 6, p=0.182),正性注意偏向<---流調抑郁(β=0.07, p=0.059),負性注意偏向<---特質焦慮(β=-0.05, p=0.562),負性注意偏向<---注意轉移(β=-0.06, p=0.306)。對調整后的模型重新進行計算后得到了如圖1 所示的結果。圖1 中結構方程模型中所有路徑系數的顯著性均有統計學意義(p<0.05),模型的絕對擬合指數χ2/df=1.54<5,表明模型可接受;RMSEA=0.03<0.08;GFI=0.99,GFI=0.98,TLI=1.00,CFI=1.00,IFI=1.00,均大于0.90,表明模型擬合度良好。

此結構方程模型可以解釋注意集中34.90%的變異,解釋注意轉移40.40%的變異,解釋負性注意偏向26.60%的變異,正性注意偏向35.10%的變異。進一步分析發現特質焦慮不僅直接會妨礙個體的正性注意偏向(β=-0.35),還會經由注意轉移(β=-0.11)和注意集中(β=-0.08)間接影響正性注意偏向;抑郁對正性注意偏向的直接影響沒有統計學意義,而是通過注意集中間接影響正性注意偏向(β=-0.03),而狀態焦慮不能預測正性注意偏向。狀態焦慮(β=0.18)和抑郁(β=0.23)都會直接促進個體對負性信息有更多的注意偏向,除此之外,特質焦慮(β=0.12)和抑郁(β=0.02)都會經由注意集中間接影響個體的負性注意偏向。本研究還發現特質焦慮會影響個體的注意轉移能力(β=-0.64),這意味著特質焦慮水平越高的個體,其注意轉移能力越差,特質焦慮(β=-0.54)和抑郁(β=-0.08)會影響個體的注意集中能力,特質焦慮和抑郁的水平越高,注意集中的能力越差。

這表明個體特質焦慮和抑郁會抑制個體對正性信息的注意偏向,狀態焦慮和抑郁會強化個體對負性信息的注意偏向;同時,注意轉移和注意集中部分中介了特質焦慮和正性注意偏向間的關系,注意集中完全中介了抑郁和正性注意偏向的關系,注意集中部分中介了抑郁和負性注意偏向的關系,注意集中完全中介了特質焦慮和負性注 意偏向的關系。

圖 1 注意轉移和注意集中在狀態焦慮、特質焦慮、流調抑郁與正、負性注意偏向中的中介作用模型

4 討論

本研究探討了焦慮和抑郁對個體正、負性信息注意偏向的影響,以及注意控制在其中的中介作用。與以往研究一致(Edwards, 2014; Taylor,Bomyea, & Amir, 2011),焦慮和抑郁情緒均會導致適應不良的選擇性注意機制,表現出更多的負性注意偏向,更少的正性注意偏向。本研究在此基礎上拓展了以往研究者的工作,結果發現特質焦慮可負向預測個體的正性注意偏向,特質焦慮越高的個體,對正性刺激的注意偏向越少;狀態焦慮和抑郁可正向預測負性注意偏向,表現在狀態焦慮和抑郁的水平越高,個體越傾向于關注負性信息。在本研究中未發現抑郁與正性注意偏向之間有直接的關系,抑郁是通過影響注意集中間接地對正性信息的注意偏向產生阻礙作用。這一現象的可能原因是負性刺激被抑郁個體優先加工并且放大,并導致注意解離困難(樂洪波等, 2009),間接減少了對正性信息的關注。同時,還注意到在本研究中個體的特質焦慮和狀態焦慮對負性信息注意偏向的影響是存在差異的:狀態焦慮直接促進了個體的負性注意偏向,特質焦慮未直接影響注意偏向,而是通過注意集中間接加重了負性注意偏向,這與本研究調查的對象是健康的大學生有密切的關系。已有研究(毋嫘, 林冰心, 蔣娜,趙亞萍, 2016)證實高威脅性刺激才能引起健康個體產生注意偏向的趨勢。因此在未來研究中,狀態焦慮、特質焦慮與注意偏向的具體關系還應在臨床或亞臨床群體中進行進一步深入考察。

焦慮、抑郁和注意控制的相關分析發現,與以往研究對成人和兒童的研究一致,特質焦慮(Osinsky, Gebhardt, Alexander, & Hennig, 2012)、狀態焦慮(Booth, 2014)或抑郁(Abasi,Mohammadkhani, Pourshahbaz, & Dolatshahi, 2017)等變量上得分越高的個體,會表現出越低的注意控制能力。結構方程模型進一步提示特質焦慮會影響個體的注意轉移能力,使個體的注意力難以從當前的狀態轉移到正性信息上。抑郁則易使個體難以集中注意力,容易受到無關刺激特別是負性刺激的干擾,從而使個體表現出更多的負性注意偏向,更少正性注意偏向。

本研究還考察了注意控制在焦慮、抑郁和正、負性信息注意偏向中的中介作用。一方面,這證實了以往研究者的觀點:注意控制對個體的注意偏向有極為重要的作用(Derakshan et al.,2009)。研究結果顯示注意轉移和注意集中是強有力的保護性因素,使得特質焦慮和抑郁等負性情緒對個體正性注意偏向的破壞作用減少,注意集中則可減少抑郁個體關注負面信息的傾向。本研究結果為Vasey 等的觀點提供了強有力的支持:良好的注意執行控制能力可以抵消或減弱負面情緒或消極情感的驅動反應(Vasey, Harbaugh, Mikolich,Firestone, & Bijttebier, 2013)。

綜上所述,注意控制力可能是改善個體注意偏向的重要靶點。通過提升個體自上而下的注意轉移和注意集中能力,個體通過利用更多的注意調節策略,對焦慮和抑郁會有更好的自控力,從而增加對正性信息的注意偏向,減少對負性信息的注意偏向。由此,注意控制力的提升是注意偏向矯正的有效途徑,這提示,對大學生注意偏向的改善可側重于注意集中和注意轉移能力的提升,以有效應對焦慮、抑郁等不良情緒所導致的注意偏倚,并減少不良情緒對個體認知功能的破壞作用。

5 結論

(1)特質焦慮和抑郁會抑制個體對正性信息的注意偏向;(2)狀態焦慮和抑郁會強化個體對負性信息的注意偏向;(3)注意控制是注意偏向的重要保護性因素,可緩解或消除焦慮和抑郁對注意偏向的不良作用。