基于數據挖掘的近10年中醫辨治甲狀腺功能減退癥用藥規律探討*

李秋蓮,劉海鵬,王顏琦,范 源,△

(1.云南中醫藥大學,云南 昆明 650500;2.云南中醫藥大學第二附屬醫院,云南 昆明 650216)

甲狀腺功能減退癥(hypothyroidism)簡稱甲減,是由于各種原因引起的甲狀腺激素合成和分泌減少或組織作用減弱導致的全身低代謝綜合癥[1-2]。甲減是常見的內分泌疾病之一,我國甲減患病率有增加趨勢,女性多于男性[1-3]。甲減患者可出現畏寒肢冷、乏力、記憶力減退,典型者可出現反應遲鈍、表情呆滯等,甲減對血壓、心臟收縮力,血管阻力、心率有一定的影響,被認為是繼發性高血壓的病因之一,可累積心臟引起心包積液、心力衰竭,甚至黏液性水腫昏迷[1,4-5]。

現代醫學采用優甲樂替代治療,可以改善促甲狀腺激素(TSH)水平,臨床觀察發現中西醫治療甲減較單純西醫治療甲減療效更佳,臨床癥狀改善上有其優勢[6-8]。中醫治療甲減多局限于專家個人經驗或個案報道,本文借助中醫傳承輔助平臺(V2.5版),挖掘近10年CNKI、萬方醫學網、維普網公開發表治療甲狀腺功能減退癥的文獻,將搜集的文獻進行整理分析,得出近10年中醫藥辨治甲減的用藥規律,為臨床中醫藥治療甲減提供理論支撐。

1 資料與方法

1.1 數據來源 檢索近10年來CNKI、萬方醫學網、維普網公開發表的關于中醫藥辨治甲狀腺功能減退癥的文獻,分別以“甲狀腺功能減退癥”“甲減”為主題檢索詞,并含“中醫”“中藥”“中醫藥”進行高級檢索,檢索時間設置為2010年1月1日至2020年6月30日。

1.2 數據篩選 將檢索到的文獻參照納入標準及排除標準進行數據篩選,共篩選出133篇文獻,140首中藥處方,涉及中藥203味。

1.2.1 納入標準 將明確診斷為甲狀腺功能減退癥且有明確療效評價的文獻納入,其中包括臨床觀察文章、專家經驗總結、醫案醫話、治療體會、辨證論治的文獻(具體舉例說明);不同文獻中藥物組成一樣的視為同一篇文獻;配方顆粒、膏劑、復合制劑、丸劑等制劑中中藥組成及劑量完整時同樣納入。

1.2.2 排除標準 診斷及療效不明確的文獻;處方中中藥組成及劑量不完整的文獻;治療中中藥處方聯合針灸、穴位貼敷、穴位注射等中醫外治的文獻。

1.3 數據庫的建立及規范

1.3.1 數據庫的建立 將上述文獻中篩選出的處方錄入中醫傳承輔助平臺(V2.5),選擇中醫傳承輔助平臺系統中的“平臺管理系統”→“數據分析系統”→“方劑分析”模塊錄入數據,錄入并核查。

1.3.2 數據庫的規范 將處方中的中藥參照《中藥學》[9]、《中華人民共和國藥典》[10]錄入,其中入藥部位及炮制方法不同的同一種中藥,但功效相同者,計為一味藥,如“炒白術”計為“白術”;中藥名稱不一樣的同一味中藥,將其名稱規范化,如“雙花”統一為“金銀花”,“仙靈脾”統一為“淫羊藿”。

2 數據統計分析

將中醫藥治療甲狀腺功能減退癥的140首處方、203味中藥進行分析,進入中醫傳承輔助平臺,選取統計報表模塊,可統計出藥物頻次、四氣統計、五味統計、歸經統計;選取數據分析模塊,可對組方規律進行分析,最終得到以下結果。

3 數據統計報表結果

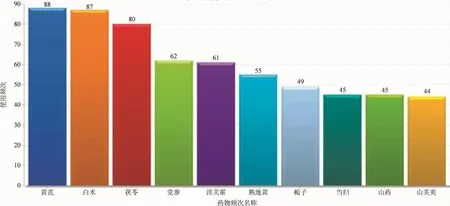

3.1 用藥頻次 通過數據篩選,錄入133篇文獻,包含140首處方,203味中藥,對其進行藥物頻次分析,可得出頻次大于44次以上的中藥有10味(如圖1),其中包括以下中藥:黃芪(88)、白術(87)、茯苓(80)、黨參(62)、淫羊藿(61)、熟地黃(55)、附子(49)、當歸(45)、山藥(45)、山茱萸(44)。見圖 1。

圖1 治療甲減中藥使用頻次圖

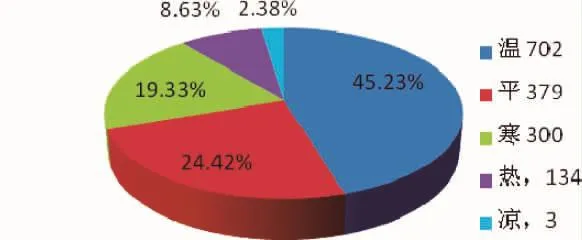

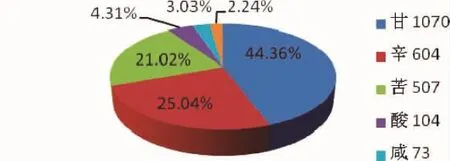

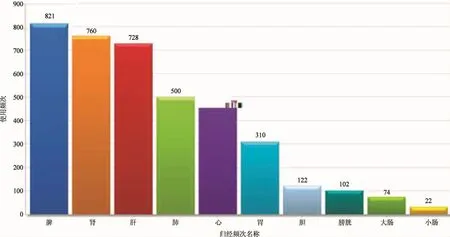

3.2 四氣、五味、歸經分析 對140首處方中的203味中藥進行統計報表分析,四氣中溫性藥占45.23%,平性藥占24.42%,寒性藥占19.33%,熱性藥占8.63%,涼性藥物占2.38%(如圖2)。五味中甘味藥占44.36%,辛味藥占25.04%,苦味藥占21.02%,酸味藥占4.31%,咸味藥占3.03%,澀藥占2.24%(如圖3)。歸經前三依次為脾(821次)、腎(760次)、肝(728次)(如圖 4)。

圖2 藥物四氣的使用頻次統計

圖3 藥物五味的使用頻次統計

圖4 藥物歸經使用頻次統計

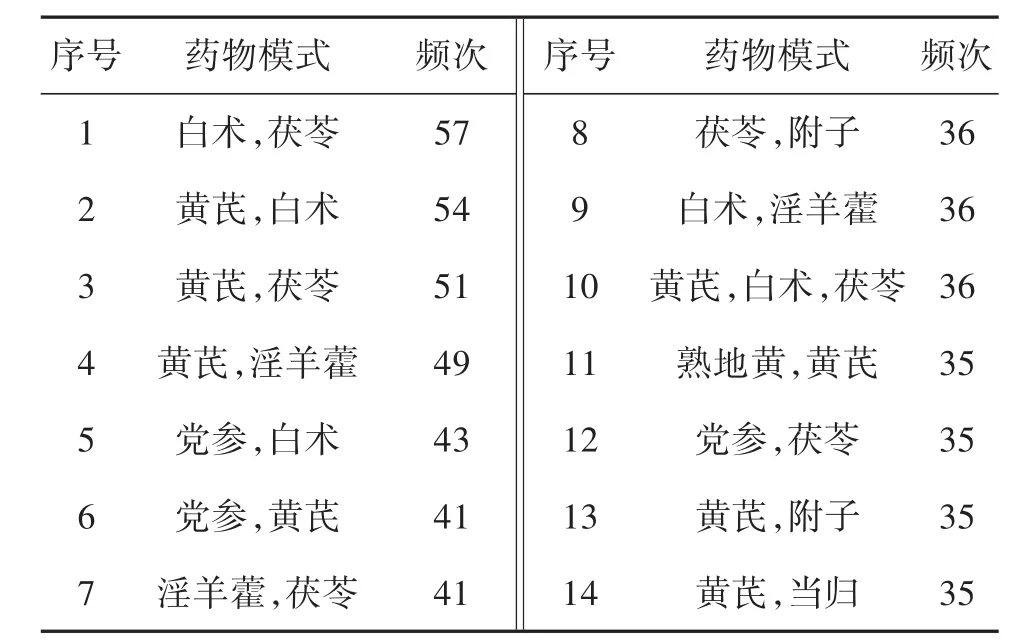

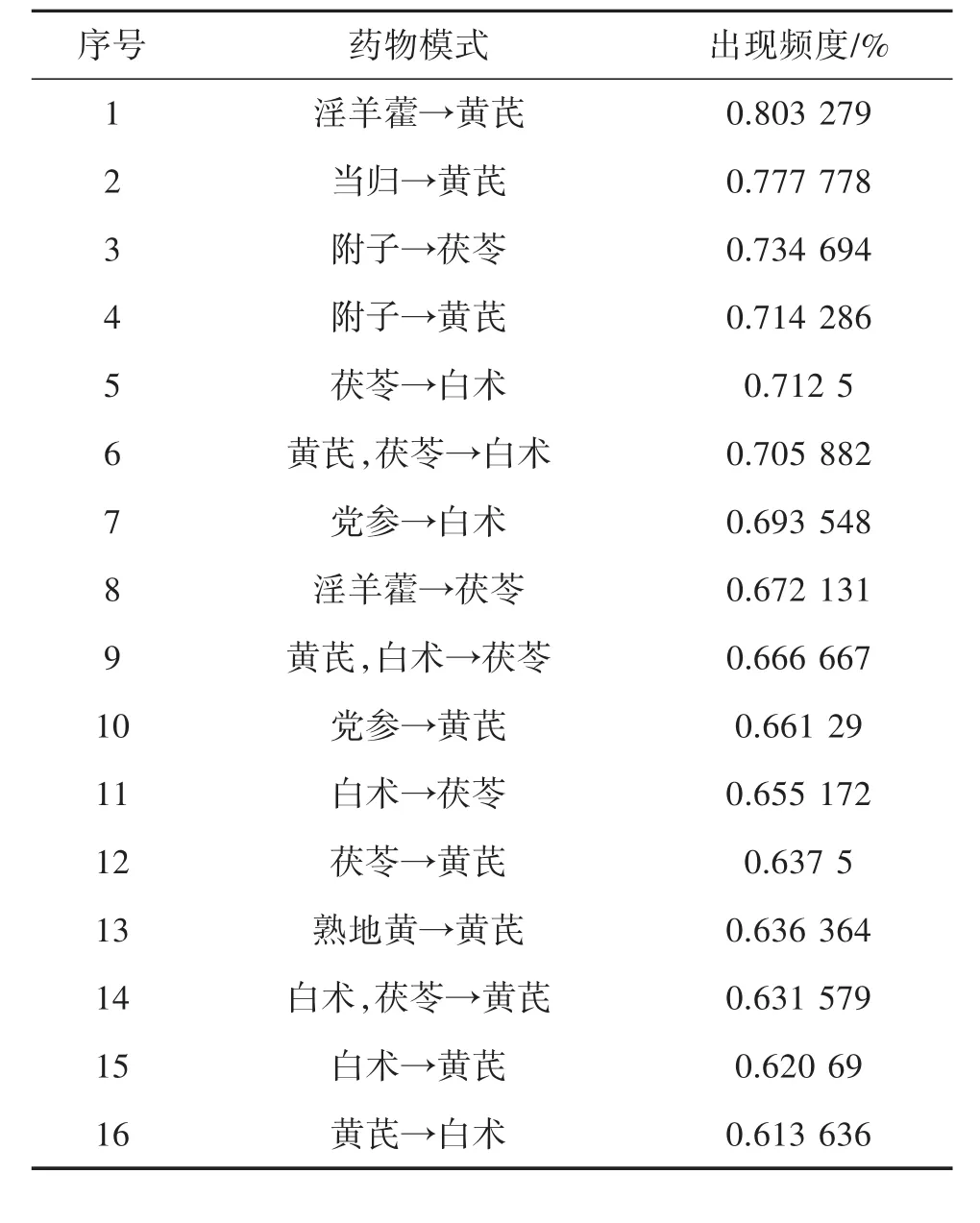

3.3 用藥規律分析 基于關聯規則的組方規律分析,選擇數據分析,設置支持度為25,置信度為0.6,支持度個數為35,常用中藥藥對的用藥模式為14組(如表1),通過用藥模式分析,可得藥物組合出現的頻次。通過關聯規則分析,藥物組合中置信度為60%的關聯藥物共16組(如表2)。

表1 常用藥對及頻次

表2 常用中藥關聯規則分析

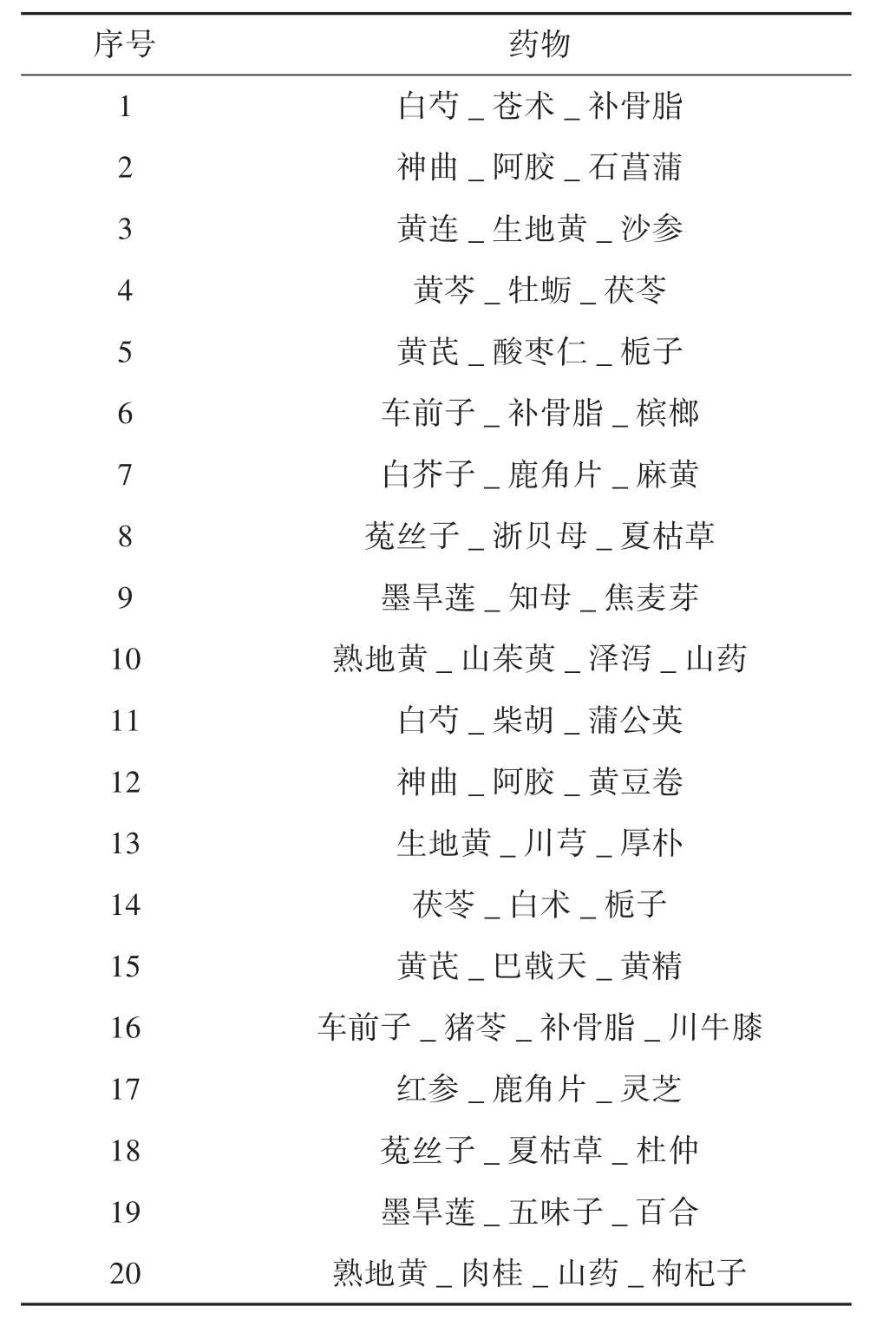

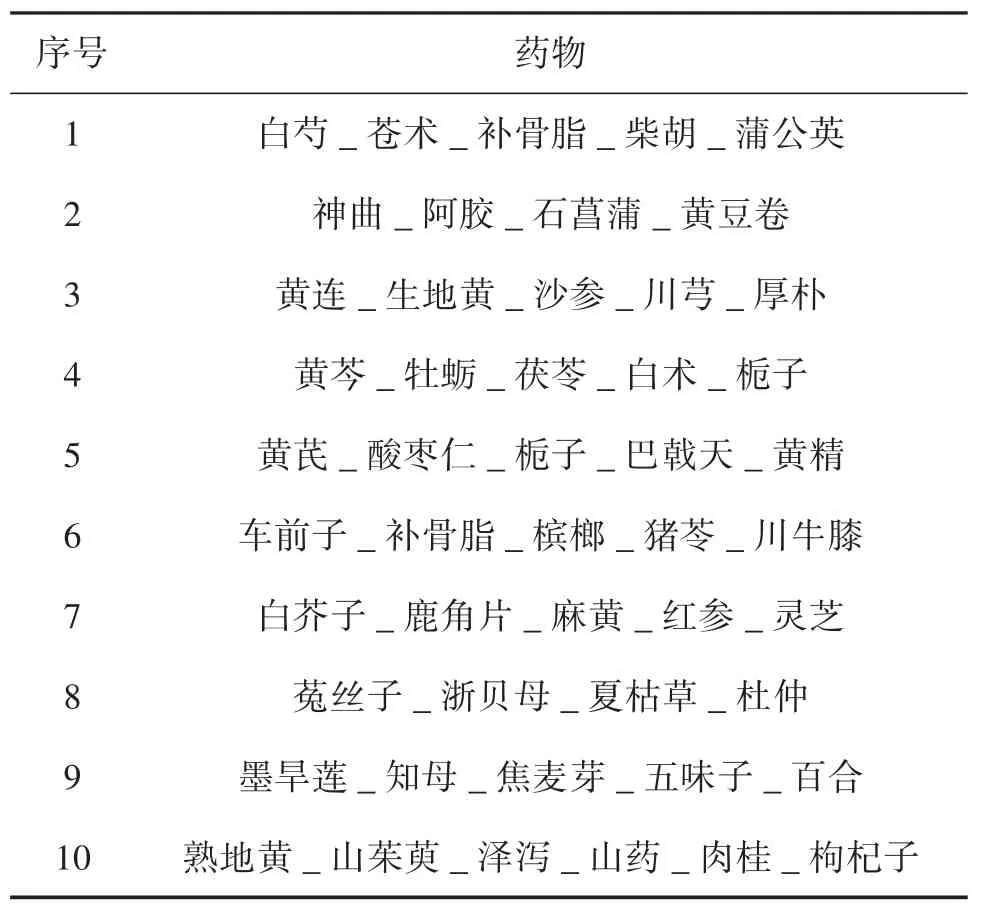

3.4 基于無監督的熵層次聚類的新處方 通過藥物之間相關性發現其隱性規律,進入數據分析頁面,選擇新方分析,設置相關度為8,懲罰度為2,點擊聚類,共有201條數據,提取出20個常用核心藥物組合(如表3),進一步演化為10個治療甲狀腺功能減退癥的新處方(如表4)。

表3 常用核心藥物組合

表4 無監督的熵層次聚類的新處方組合

4 討論

甲減當屬中醫“癭病”“勞癭”范疇,其發病與飲食水土內傷、情志因素、體質因素相關。《呂氏春秋·季春紀》:“輕水所,多凸與癭人。”《諸病源候論·癭候》:“諸山水黑土中,山泉流者,不可久居,常食令人作癭病,動氣增患。”《雜病源流犀燭·頸項病源流》謂:“西北方依山聚澗之民,食溪谷之水,受冷毒之氣,其間婦女,往往生結囊如癭。”均指明癭病的發生與飲食、水土、情志及體質因素有著密切關系。現今醫家認為甲狀腺功能減退癥的病機關鍵是陽氣虛衰,多為腎陽虛及脾陽虛[11-16],脾腎陽虛則溫煦失常,氣血生化不足,患者可表現為畏寒、肢冷,腰膝酸軟,少腹部冷痛,倦怠疲乏無力,月經量少,記憶力減退,部分患者可見五更泄瀉,嚴重者可出現心包積液、黏液性水腫。當以溫腎助陽,健脾益氣為治則遣方用藥。

4.1 藥物頻次、性味歸經分析 對近10年中醫藥治療甲減的用藥規律進行數據分析,從中發現在治療甲減過程中多選用補益藥。首先排名前四均為補氣健脾之藥,分別為黃芪、白術、茯苓、黨參。其中黃芪使用頻次最高,其始于《神農本草經》,性溫味甘,歸脾、肺經,為補益健脾之要藥,治療脾氣虛弱,倦怠乏力,常與白術、人參等配伍,如歸脾湯。其次為溫補腎陽藥淫羊藿、附子、山茱萸,最后取補血之品當歸、熟地黃,所謂“陽氣根于陰,陰氣根于陽,無陰則陽無以生”,此處以補陰以生陽。四氣中溫性藥占比最大,其次是平性藥。溫性藥物藥性偏溫熱,具有溫里去寒、補火助陽的作用。溫性藥物的運用,進一步佐證了甲減治療中溫補陽氣的重要性。平性藥物作用緩和,調和諸藥,與溫性藥配伍相輔相成。對203味中藥進行數據統計分析,發現甘味藥選用最多,甘味藥具有補益和中之功效,甘溫同用入脾腎治以溫補脾腎之陽。

歸經以脾、腎、肝經為主。脾為后天之本、氣血生化之源,脾氣虛則氣血生化不足,四肢肌肉無以滋養,故常見易疲乏,倦怠無力。婦女以血為本,李時珍云:“婦人,陰類也,以血為主,其血上應太陰,下應海潮,月事一月一行,與之相符”,若脾虛氣血生化不足,婦女可見月經量少、時常疲乏無力。腎陽虧虛,腎陽為一身陽氣之本,“五臟之陽氣,非此不能發”,腎陽虧虛,累及脾臟,脾腎陽虛并見,溫煦失司,陽虛則寒冷,臨床上可出現畏寒怕冷、腰膝酸軟,面色蒼白,不欲飲食等癥狀。肝主疏泄,暢調全身之氣機,性喜舒暢而惡抑郁。專家認為肝郁脾虛是甲減的重要病機,當情志不暢時,肝失疏泄,氣機郁滯,可見心情低落,時常嘆息[17]。由此,脾腎肝的歸經用藥對甲減的治療具有重要意義。

4.2 基于關聯規則組方用藥分析 藥物配伍頻次由高向低分別為:白術-茯苓,黃芪-白術,黃芪-茯苓,黃芪-淫羊藿,黨參-白術,黨參-黃芪,茯苓-附子,白術-淫羊藿,黃芪-白術-茯苓,熟地黃-黃芪,黨參-茯苓,黃芪-附子,黃芪-當歸。由上高頻次用藥組合以黃芪、白術、茯苓、淫羊藿、黨參為主要藥物,功效溫補腎陽、益氣健脾,配合茯苓健脾利水滲濕,附子溫補腎陽,當歸、熟地黃補血養陰,高頻用藥模式與高頻次單藥物相吻合,再次證明甲減治療中補氣健脾、溫陽利水、補血養陰的重要性。通過關聯規則分析,排名前三依次為淫羊藿→黃芪,當歸→黃芪,附子→茯苓。淫羊藿辛甘性溫燥烈,可溫補腎陽,黃芪歸脾肺經,性甘溫,為補益脾氣之要藥,兩者合用,即可補腎陽,又可健脾益氣,脾腎兼補。方水林主任醫師認為甲減治療應健脾補腎溫陽為主[18],臨床研究表明補腎陽法治療甲減可以緩解臨床癥狀,并改善甲狀腺功能及機體代謝[19-20]。甲減患者脾氣虧虛,氣血生化無源,乏力、女子月經量過少等氣血虧虛的癥狀,當歸味甘,辛溫,可補血活血,為補血之圣藥,黃芪補氣,兩藥相配伍,氣血雙補。附子辛甘溫煦,有益火消陰、峻補元陽之效,茯苓味甘,入脾經,可健脾益氣,亦可利水滲濕,甲減重癥患者,可出現心衰、脛前黏液性水腫。據五行學說[21]:“脾主土,腎主水,土克水”,若脾虛土不能克制于水,則腎水泛濫出現水腫。附子與茯苓兩藥相合,即可增強健脾,補益脾氣,又可增加溫腎陽、利水之功。

4.3 基于無監督的熵層次聚類的新處方分析 基于無監督的熵層次聚類分析中,可以得到20個核心藥物組合,10個新處方。新方中應用補骨脂、墨旱蓮、菟絲子、黃精、鹿角片、柴胡、浙貝母、夏枯草、牡蠣、沙參、生地黃等藥物。其中補骨脂、墨旱蓮、菟絲子、黃精、鹿角片等具有補腎陽、益肝腎的作用,對于臨床治療甲減中補腎溫陽藥物選用提供一個更廣泛的思路,不局限于某一部分藥物。甲減在中醫歸屬于“癭病”,以疏肝理氣、消癭散結為治法[14,22],柴胡、浙貝母、夏枯草、牡蠣具有疏肝解郁、軟堅散結的作用。新方中單味藥物在甲減治療中的運用具有參考價值,但新方藥物組合的配伍比例及劑量不明確,尚不完整,需要進一步臨床實踐證明。

挖掘近10年中醫藥治療甲減的140首處方,發現甲減治療中的前10個高頻中藥,分別為黃芪、白術、茯苓、黨參、淫羊藿、熟地黃、附子、當歸、山藥、山茱萸,以補氣藥及補陽藥為主,配伍補血及利水滲濕藥,藥性多為溫性及平性,以甘味多見,主要歸經為脾、腎、肝經。關聯規則顯示淫羊藿配伍黃芪、當歸配伍黃芪、附子配伍茯苓等為組方常用藥對。由此,對近10年中醫藥治療甲減的文獻分析發現溫補腎陽、健脾益氣為主要治療方法,配伍淡滲利水、補血養陰,為中醫藥治療甲減提供一些可參考的理論依據,使中醫藥在治療甲減中更具優勢。