科技創新體系引領絲綢之路經濟帶產業合作研究

哈樂群

摘 要:近年來,我國與絲綢之路經濟帶相關亞歐國家的國際貿易增長迅速。以陜西省為例,論其產業合作的發展領域,并提出在發展的過程中,面臨著挑戰和結構轉型升級的壓力,亟需在絲綢之路經濟帶產業合作中,調整產業合作結構,從原來的依靠制造業、重工業等產業轉向依靠先進的科技技術產業,并分析陜西省科技創新體系引領絲綢之路經濟帶產業合作的發展,提出相應的對策建議。

關鍵詞:科技創新;絲綢之路;產業合作

近年來,我國的國際貿易發展迅速,2013年絲綢之路經濟帶發展戰略概念被提出,促進了亞歐國家產業的合作,經過5年多的建設、深化合作,絲綢之路經濟帶格局已逐漸形成,西部地區逐漸崛起,貿易增長迅速,陜西省作為西部地區的重要樞紐地區,在絲綢之路經濟帶建設中發揮著重要的作用,與絲綢之路經濟帶沿線國家的產業合作領域不斷拓寬,其中,科技創新體系引領絲綢之路經濟帶產業合作發展迅速,科技創新不斷催生新的產業,成為推動絲綢之路經濟帶產業合作發展的根本動力。

一、絲綢之路經濟帶產業合作的現狀

(一)絲綢之路經濟帶貿易增長迅速

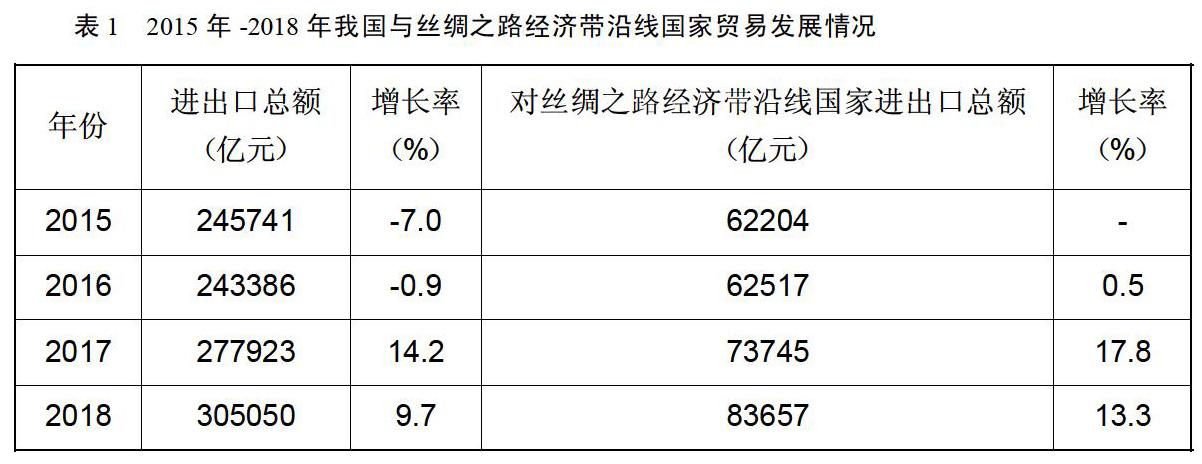

絲綢之路經濟帶的建設,首先帶來的是貿易的迅速增長,據統計,我國與絲綢之路經濟帶相關亞歐國家的國際貿易總額超過5萬億美元,2015年我國與絲綢之路經濟帶的進出口貿易總額是62204億元,到2018年已達到83657億元,占我國進出口總額的比重為27.4%,尤其是2017年,實現了大的跨越式發展,同比增長17.8%,比2016年多出11228億元,占我國進出口總額的比重為26.5%(如表1),增速明顯高于同期我國對外貿易總體年均增速,我國已經成為許多絲綢之路沿線國家的最大貿易伙伴、最大出口市場和主要投資來源地。

如圖1所示,整體上我國與絲綢之路經濟帶沿線國家貿易進出口不斷增長,無論是我國對絲綢之路經濟帶沿線國家貿易的進口總額還是出口總額都呈現出快速增長的發展態勢,存在著很大的貿易順差,尤其是近年來,2016年對“絲綢之路經濟帶”沿線國家出口38319億元,增長0.5%,進口24198億元,增長0.4%,貿易順差14121億元;2017年對對“絲綢之路經濟帶”沿線國家出口43045億元,增長12.1%,進口30700億元,增長26.8%,貿易順差12345億元;2018年對對“絲綢之路經濟帶”沿線國家出口46478億元,增長7.9%,進口37179億元,增長20.9%,貿易順差9299億元,已經成為絲綢之路經濟帶沿線眾多國家的最大貿易伙伴,如哈薩克斯坦的服裝、食品、電器、醫藥等輕工產品,其中約有20%來自我國,有效促進了雙方經濟的發展。

(二)絲綢之路經濟帶產業合作水平逐年提高

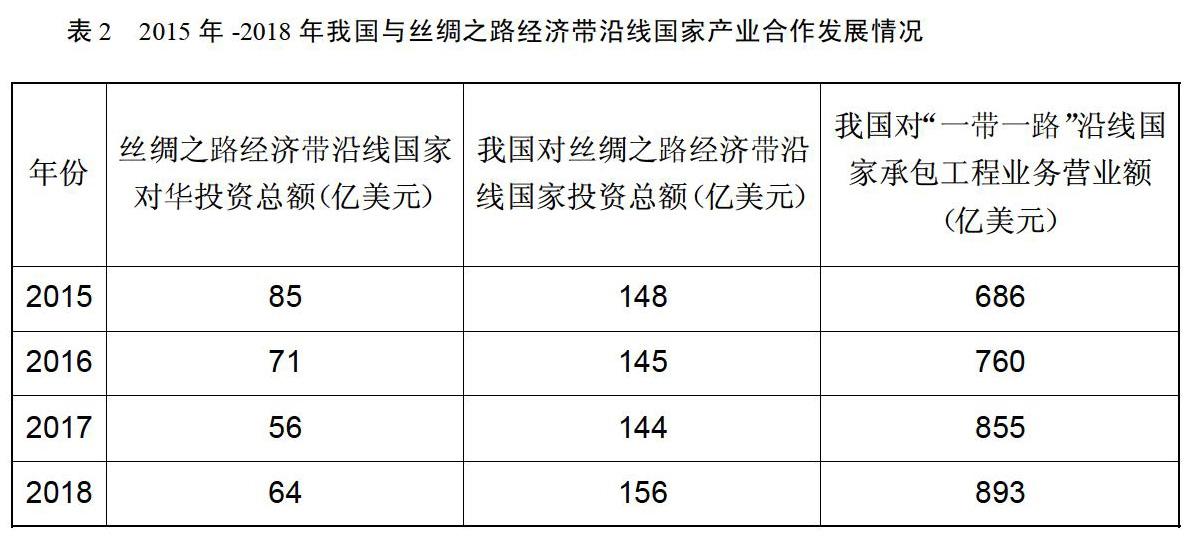

絲綢之路沿線各國與我國的產業合作水平呈現逐年提高的態勢,產業合作逐步加強,吸引絲綢之路沿線各國外商直接投資的產業和企業逐年增多,投資額逐步增長,而我國對絲綢之路沿線各國的投資額規模也逐步擴大,如表2。

如上表所示,僅2015-2018年4年間,絲綢之路經濟帶沿線國家對我國的投資總額就超過270億美元,而我國對絲綢之路經濟帶沿線國家投資總額為593億美元,新簽對外承包工程合同額為3194億美元,新設立企業(不含銀行、證券、保險領域,下同)代表的是產業合作的主體,在2015年-2018年間,絲綢之路沿線各國直接在我國投資新設立企業由2015年的2164家增長至2018年的4479家,平均年增長率為25.3%,發展態勢基本平穩。

在產業合作上,合作領域不斷拓寬,發展至今,涉及到農業、礦業、機械、輕紡、節能環保、信息處理、生物制藥、商貿物流等產業領域,重點包括以能源、交通、電信為主的基礎設施建設產業;以石油、天然氣、新能源為代表的能源開發產業;以鐵礦、銅礦為代表的礦產資源開采產業;以紡織服裝、食品醫藥等為主的消費品工業產業等。其中,采礦業和制造業是主要產業,目前吉爾吉斯坦和我國合作礦業企業達194家,占吉爾吉斯坦市場份額的74%,合作領域涵蓋金銀礦、煤礦、石油等;最具有綜合優勢的相關鐵路及軌道交通技術和產品,據統計,中國在境外鐵路項目已超過20個,項目投資總規模超過1000億元;其次我國與沿線各國共建設經貿合作區82個,累計投資289億美元,入區企業3995家,創造24.4萬個就業崗位;服務貿易合作方面也是持續推進,僅2017年,我國與絲綢之路經濟帶服務貿易總額達6603.4億元,同比增長18.4%。

二、融入絲綢之路經濟帶建設提升陜西省發展空間

(一)區位融合,共享發展紅利

絲綢之路經濟帶的范圍主要包括我國陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、重慶、四川、云南、廣西和中亞國家,陜西作為絲綢之路經濟帶的新起點,在絲綢之路經濟帶發展中占據著重要的地理位置,是向西拓展的重要區域和關鍵點,具有極其重要的地位,在絲綢之路經濟帶建設中起到支撐和聯通樞紐作用,陜西省借助于區位優勢,突出發展樞紐經濟、門戶經濟、流動經濟“三大經濟”,通過區位融合,依托其歷史和區位優勢,大力發展絲綢之路經濟帶貿易合作,全面融入了絲綢之路經濟帶大格局建設。

絲綢之路經濟帶建設也給陜西省的發展創造了有利的條件,近年來,陜西省積極融入到絲綢之路建設中,共享發展紅利,據統計2017年陜西對沿線國家出口額排名在我國西部地區中排名第四,截止到2018年,陜西與34個國家建立了86對友好城市關系,吸引絲路沿線國家400多家企業來陜投資興業,陜西也有近300家企業在絲路沿線投資,投資主要分布在吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等國,累計對外投資11.4億美元,占境外投資總額的25%,高標準自貿區、歐亞經濟論壇、絲博會、絲路金融能源貿易中心等眾多絲綢之路經濟帶交流合作項目落戶陜西西安,成為絲綢之路經濟帶沿線國家、省區和城市交流合作的中心。

(二)產業融合,拓展發展空間

陜西與絲綢之路經濟帶沿線國家的合作主要集中在產業合作上,陜西省產業資源豐富,尤其是工業基礎比較扎實,陜西是能源石化產品大省,多為原料型、燃料型初級產品,而中亞地區油氣資源儲量豐富;在裝備制造業上,陜西本身在西北地區占據極大的優勢,而中亞地區的裝備制造業比較落后,這些都為陜西與中亞展開產業合作提供了經濟基礎和產業基礎,促使陜西和中亞地區通過產業互補,開展產業合作,通過產業融合促進雙方經濟的發展。

在陜西融入絲綢之路建設的過程中,在陜西與絲綢之路沿線國家產業合作的實踐中,陜西逐步加大與絲綢之路經濟帶沿線國家的產業合作領域,不斷拓展合作發展空間,不僅僅局限于工業方面的合作,產業還逐漸拓展至現代農業、紡織服裝、有色冶金、建材等行業,并不斷深化行業領域的合作,如在農業方面,充分利用中亞地區的農業優勢,拓寬合作的深度和廣度,一方面促進了陜西經濟的發展,另一方面也帶動了絲綢之路經濟帶的發展。

(三)經貿融合,直面挑戰

經過不斷的發展,陜西與絲綢之路經濟帶沿線國家在能源合作、經貿往來方面的聯動合作逐步深化,經貿融合程度不斷加深,但是在發展的過程中,產業領域仍以能源、礦產、農產品等資源型產品為主,貿易結構不平衡,高新技術服務、知識密集型服務產品、計算機、金融等在總體規模中所占比重較小,而傳統的勞動密集型產業占比較多,據統計,陜西向中亞國家出口的紡織服裝、鞋帽玩具、食品醫藥等勞動密集型產品所占比重較高,曾經一度超過60%,高新技術產品缺乏,產業合作深化和擴張難度大。

隨著全球貿易自由化的發展,世界范圍內的科技創新和高新技術的發展帶來巨大的國際競爭壓力,在這樣的背景下,陜西與絲綢之路經濟帶產業合作的發展的過程中,積極轉變合作理念,在產業合作中,逐步調整產業合作結構,調整貿易結構,從原來的依靠制造業、重工業等產業轉向依靠先進的科技技術產業,依托科技創新體系,進行轉型升級,開拓新的合作市場,驅動絲綢之路經濟帶的商貿往來和合作在發展上有更廣闊的領域,并取得了一定的成效。

三、科技創新體系引領陜西省與絲綢之路經濟帶產業合作之路

(一)科技創新引領傳統行業高質量發展

科技創新主要不僅僅是在新的行業領域進行了突破,還有傳統行業領域的創新發展,傳統行業引進科技創新可以是產業要素進行創新,或者是生產方式進行創新,也可以是產業結構等方面進行創新,陜西省在這一方面的應用一直走在前列,通過將這些科技創新結果進行實際應用和轉化,形成科技創新體系,不僅是農業產業合作上、在工業產業合作或者是建筑業、服務業、旅游業等產業合作中,都充分引進了科技創新,引領傳統行業高質量發展的同時,進一步促進了陜西與絲綢之路經濟帶的產業合作質量,拓寬了合作領域。

近年來,陜西省在現代農業研究和發展中,針對農業技術取得了一定的突破,尤其是在育種、節水灌溉、農資農機等方面,通過科技創新,農業得以進一步高質量的發展,構建了較先進的科技創新體系,因此,在與絲綢之路經濟帶產業合作中,陜西省充分運用這一優勢,將這一科技創新體系運用到與絲路沿線國家開展的產業合作中,如陜西省的楊凌高新技術產業,依托干旱半干旱地區現代農業國家研究中心、高效用水國家協同創新中心、一帶一路國際農業科技成果交易示范區建設,推動更多的農業科技成果在中亞國家和地區實現了轉化,如與哈薩克斯坦在科技產業的合作中,借鑒了楊凌示范區的科技成果建設了阿拉木圖現代農業示范園、吉爾吉斯斯坦楚河州農業科技示范園,提高了當地的農業產量,促進了當地農業經濟的發展,充分發揮了科技創新體系的引領作用。

(二)科教優勢夯實科技創新的根基

科技創新體系的構建,高校和科教優勢是另一主力軍,陜西省高校總數95所,位居全國第9位,科教資源富集,這為陜西省的科技創新奠定了根基。近年來陜西省依托自身豐富的科教資源,形成了產學研平臺,并依托這一平臺的科技創新,以及高校在工業科技以及農業科技方面的技術優勢,構建了自身獨特的科技創新體系,并將之積極地應用到與絲綢之路經濟帶的產業合作之中,成為參與絲綢之路經濟帶科教合作的主力軍,促進了其與絲綢之路經濟帶沿線國家的科技創新合作體系的形成。

在科技創新體系的應用上,近年來陜西省加強了與絲綢之路經濟帶沿線國家的合作,如陜西依托西北工業大學航空航天方面的專業優勢,與國外高校合作,形成了一批航空航天方面的國家重大成果,西安交通大學通過與俄羅斯合作伙伴的合作,在單晶器件技術領域取得了重大突破,這些高科技的成果,及時有效地被應用到產業合作中,科技創新成效凸顯。

(三)搭建融匯各方優勢的高科技合作示范區

在科技創新體系的應用上,絲綢之路經濟帶沿線各國家或地區都有自身的科技優勢,如何有效利用各方優勢,促進產業融合和科技合作,是產業合作方式的創新,其中興建國際科技合作示范基地是另一個科技創新體系引領絲綢之路經濟帶產業合作的有效手段,近年來,陜西省積極開拓思路,與絲綢之路經濟帶沿線各國家合作,搭建融匯各方優勢的高科技合作示范區,有力地促進了絲綢之路經濟帶的產業合作。

陜西與絲綢之路經濟帶各國的合作示范區建設涉及的行業較廣,包括農業、生物醫藥、電子商務、信息技術等領域,而在合作示范區合作模式探索上,陜西省也積極采取了多種形式,如進行科教交流、投資興建國際科技合作示范基地等。截止到2018年,陜西省已建和在建的國家級國際科技合作基地24個,建設國際合作園區超過15個,其中海外園區超過7個,2018年4月,中俄絲路創新園開園,我國重點發展信息技術、人工智能、互聯網、檢驗檢測、生物醫藥大健康等產業,俄國重點發展信息技術、生物醫藥、商貿物流、跨境電商等產業。

四、科技創新體系引領絲綢之路經濟帶產業合作的對策建議

(一)重點培育高科技產業,優化絲綢之路經濟帶產業合作結構

在我國與絲綢之路經濟帶產業合作中,科技創新體系起著引領經濟發展和產業合作新格局的作用,高新技術的研發、利用、應用可以創造更多價值,通過科技創新的力度,可以有效提高技術、知識密集型產業在市場上的競爭力,因此,在產業合作中,我們要大力培育高科技產業,促進產業結構的轉型升級。

在產業選擇方面,加強科技創新產業合作,結合我國產業發展的現狀和絲綢之路沿線各國的產業發展需求,確定重點培育的高科技產業,從原來的依靠制造業、重工業等產業轉向依靠先進的技術推動產業合作、投資布局,構建現代產業體系,加大對產業技術的研發投入和資金支持,大力發展高端裝備、航空航天、電子信息和新型材料為核心的新興高科技產業,引導產業結構不斷優化升級。

(二)擴大科技創新產業合作,探索絲綢之路經濟帶產業合作模式

絲綢之路沿線各國與我國在產業結構、資源稟賦、發展水平方面具有很強的互補性,在絲綢之路經濟帶產業合作中,要逐步擴大科技創新的規模、范圍和領域,積極探討科技創新視角下絲綢之路經濟帶產業合作模式,開展科技創新產業鏈上下游的深度合作,實現絲綢之路經濟帶沿線各國家的科技創新優勢互補,并產生規模經濟效應。

絲綢之路經濟帶的發展,產業合作領域也是不斷的調整和變動的,合作各國家會根據自己的產業需求調整產業合作領域,在合作方式方面,要根據當地的具體產業特點、國際貿易特點、經濟發展特點等,因地制宜選擇適宜的產業合作方式,如可以進行科研交流或者是工程承包,或者是服務貿易合作等,也可以不斷的進行科技創新成果的應用和轉化等。

參考文獻:

[1] 劉夏;武靖凱.“一帶一路”框架下中國與中東歐國家實現經貿“精準合作”探討[J].對外經貿實務,2018(9):85-88.

[2] 羅文標.中國-中亞五國雙邊經貿合作深化的阻礙因素與對策——基于加快建設絲綢之路經濟帶的背景視角[J].對外經貿實務,2018(2):33-36.

[3] 張建軍;李揚.新絲綢之路經濟帶中國與中亞產業合作的實證分析[J].統計與決策,2017(13):144-147.

[4] 汪曉文.“絲綢之路經濟帶”建設中的產業合作研究[J].經濟問題,2015(5):1-5.