深黃土地區進行工程樁承載力試驗的必要性分析

◎常斌 周潤田 徐珍

蘭州市某建設項目場地位于甘肅省蘭州市七里河區彭家坪,場地北側及西側臨街,東側和南側均為空地。該項目擬建建筑為一棟地上6層科技研發辦公樓、一棟地上3層沿街商業及一棟地上23層住宅樓。同時設有地下室,其中,地下1層為設備用房,地下2層為地下車庫。辦公樓和商業樓均為框架結構,住宅樓為剪力墻結構,最大建筑高度約為70米,地下均為樁筏基礎該場地抗震設防烈度8度,設計地震基本加速度值0.20g、特征周期0.45s,設計地震分組第三組,場地類別Ⅱ類。

一、地質與試樁概況

(一)地質概況

1.雜填土(Q4ml)

雜色,稍濕,稍密,含有較多的碎石、卵石、磚塊和礫砂等建筑垃圾及少量的生活垃圾,土質不均勻,該層在場地內均有分布。該層厚度為0.50~4.00m,層面標高為1596.55~1598.85m。

2.黃土狀粉土(Q4al+pl)

淺黃色~黃褐色,稍濕,稍密~中密,土質較均勻,孔隙較發育,搖震反應迅速,無光澤反應,干強度低,韌性低,該層在場地內均有分布。該層埋深為0.50~4.00m,厚度為37.10~40.90m,層面標高為1592.55~1598.26m。

3.-1 細砂(Q4al+pl)

淺黃色,稍濕,中密,主要礦物成份以石英、長石為主,砂質較純,含有少量礫石及粉土團塊。該層僅在1#、5#和6#勘探點中揭露。該層埋深為25.00~28.30m,厚度為1.70~2.50m,層面標高為1568.82~1572.51m。

4.卵石(Q4al+pl)

青灰色,中密~密實,級配良好,磨圓度較好,多呈亞圓形~圓形,主要礦物成份以砂巖、花崗巖、變質巖為主,主要顆粒粒徑為20~50mm,偶含少量漂石;該層上部與黃土狀粉土接觸面上平均厚約2.0m含土量較大,卵石層充填物主要為粉土、礫砂及粗砂,充填較飽滿,該層在場地內均有分布。該層埋深為40.40~42.00m,層面標高為1554.55~1557.76m,該層勘察揭露厚度為7.10~10.60m,未揭穿。

本次勘察深度范圍內未見地下水,可不考慮地下水影響。地基土對擬建建筑物混凝土結構、鋼筋混凝土結構中的鋼筋和鋼結構均具有輕微腐蝕性。

本場地土類型屬于中軟土,場地類別Ⅱ類。②黃土狀粉土具濕陷性,濕陷等級為Ⅲ級(嚴重)~Ⅳ級(很嚴重)自重濕陷性,濕陷下限深度為18.50~22.50m。

(二)試樁概況

該工程采用機械鉆孔鋼筋混凝土灌注樁基礎,基礎設計等級甲級。設計樁徑0.8m,樁端持力層為③層卵石,進入持力層不小于2.0m。設計樁身混凝土強度等級C35,樁端采用后注漿處理。試樁樁周自重濕陷性土層厚度22.5m。

根據該項目試樁技術要求:

1.該工程擬采用干作業后壓漿旋挖灌注樁

按照《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011)要求地基基礎設計等級為甲級,單樁豎向承載力特征值應通過單樁豎向靜載荷試驗確定,為設計提供依據。

2.試樁要求

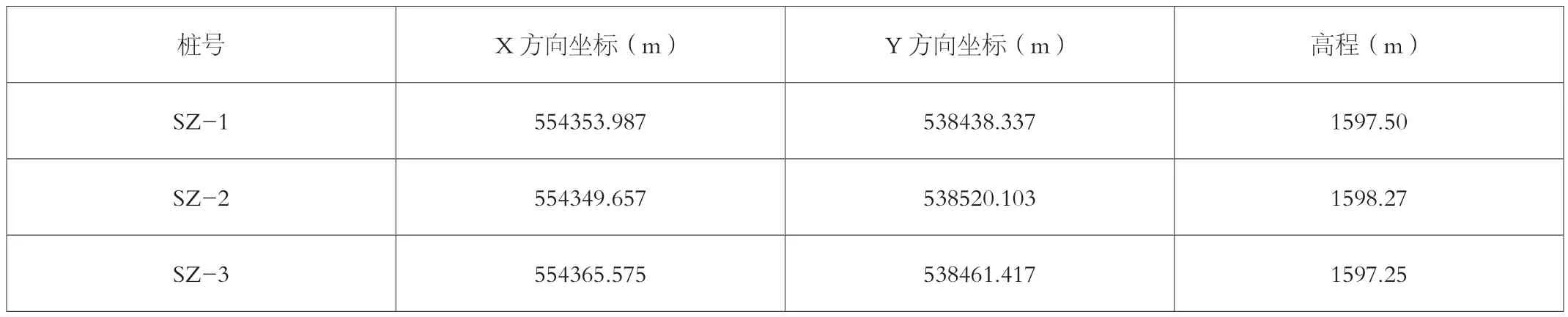

對樁進行單樁豎向靜載荷試驗,確定單樁豎向承載力特征值,試樁數量為3根,位置坐標見表1。

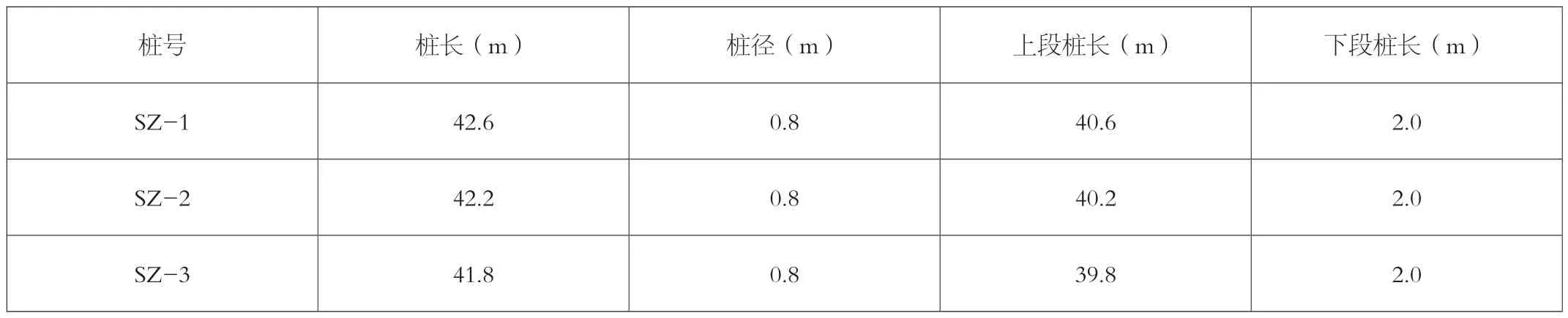

試驗方法采用自平衡法,試驗數量3根。自平衡荷載箱埋設在樁身距樁端2.0m處,見表2。

二、試樁試驗概況

(一)試驗目的

通過3根基樁靜載荷試驗(自平衡法),確定單樁承載力特征值,為設計提供依據。

表1 試樁位置坐標匯總表

表2 設計試樁參數

(二)檢測方法

采用自平衡法進行單樁豎向抗壓承載力試驗,加載方式采用慢速維持荷載法。

(三)試驗原理

用樁側阻力作為樁端阻力的反力測試樁承載力的概念早在20世紀70年代就被日本人提出。20世紀80年代中期,賽斯特伯格將此技術用于工程實踐并推廣到世界各地。1996年東南大學率先在國內應用,目前該法已在28個省、市普遍采用,稱為自平衡法。

靜載自平衡法的主要裝置是一種經特別設計可用于加載的荷載箱。它主要由活塞、頂蓋、底蓋及箱壁四部分組成。頂、底蓋的外徑略小于樁的外徑,在頂、底蓋上布置位移棒。將荷載箱與鋼筋籠焊接成一體放入樁體后,即可澆搗混凝土成樁。檢測時,在地面上通過油泵加壓,隨著壓力增加,荷載箱將同時向上、向下發生變位,促使樁側阻力及樁端阻力的發揮,見圖1。定單樁承載力特征值,為設計提供依據。

圖1 樁承載力自平衡試驗示意圖

荷載箱中的壓力可用壓力表測得,荷載箱的向上、向下位移可用位移傳感器測得。因此,可根據讀數繪出相應的“向上的力與位移圖”及“向下的力與位移圖”,根據向上、向下Q-s曲線判斷樁承載力、樁基沉降、樁彈性壓縮和巖土塑性變形。

(四)加載方法

根據《建筑基樁自平衡檢靜載試驗技術規程》(JGJ/T403-2017),將按照如下方式加載:

樁承載力自平衡檢測采用慢速維持荷載法。加載:分10級加載,每級加載為預估承載力的1/10,首級加兩級。卸載:分5級卸載,每級卸載為加載級別的2倍。

1.加載數據記錄

每級加載后在第1h內觀察第5、15、30、45、60min的位移值,以后每隔30min觀察一次。

2.位移相對穩定標準

上、下位移每1 h 內的位移量均不大于0.1 mm,并連續出現兩次(從分級荷載施加后第30 min開始,按1.5 h連續三次每30 min的位移量計算)。

3.當位移速率達到相對穩定標準,可施加下一級荷載。

4.卸載數據記錄

每級荷載維持 1 h,按第 15 min、30 min、60 min 測讀位移量后,即可卸下一級荷載。卸載至零后,應測讀殘余位移量,維持時間為3 h,測讀時間為第15 min、30 min,以后每隔 30 min 測讀一次。

(五)終止加載條件

1.某級荷載作用下,位移量大于或等于前一級荷載作用下位移量的5倍。但位移能相對穩定且上、下位移量均小于40 mm時,宜加載至位移量超過40 mm。

2.某級荷載作用下,位移量大于前一級荷載作用下位移量的2倍,且經24h尚未達到相對穩定標準。

3.已達到最大極限加載值。

4.當荷載——位移曲線呈緩變型時,向上位移可總量可加載至40~60mm;向下位移可加載至位移量60~80mm;在特殊情況下,根據具體要求,可加載至累計位移量超過80mm。

三、單樁荷載計算

(一)單樁豎向極限承載力的確定

(2)根據位移隨時間的變化特征確定:應取位移量與加載時間的單對數曲線尾部出現明顯彎曲的前一級荷載值。

(3)出現終止加載條件第(1),(2)款情況,取前一級荷載值為極限承載力。

(5)當按本條前四條款不能確定時,宜分別取向上向下兩個方向的最大試驗荷載作為上段樁極限加載值和下段樁極限加載值。

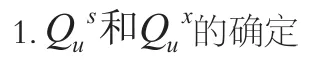

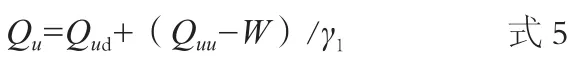

2.單樁極限承載力的推定

自然含水量狀態下推定單樁豎向抗壓極限承載力可按下列公式計算:

W——荷載箱上段樁的自重與附加重量之和;

γ——荷載箱上段樁側阻力修正系數,根據荷載箱上部 土的類 型確定,粘性土、粉土取0.8,砂土、碎石土取0.7,巖石取1.0,若上部有不同類型的土層,γ取加權平均值;

參加統計的測試樁不少于3根時,當滿足極差不超過平均值的30%時,取其平均值作為單樁豎向抗壓極限承載力。當極差超過平均值的30%時,應分析極差過大的原因,結合工程具體情況綜合分析,必要時可增加測試樁數量。

(二)單樁承載力特征值的確定

樁抗壓承載力特征值按式計算:

(三)單樁可承擔的上部結構荷載

考慮浸水后樁周土體濕陷產生下拉荷載Qg的不利影響,根據《建筑樁基技術規范》JGJ94-2008第5.4.3條規定,Nk≤Ra-Qg,則單樁可承擔上部結構荷載為按式4.1.9計算,本項目巖土工程勘察報告給出的負摩阻力為-30kPa。

式中:d——樁徑(m);

l——自重濕陷性土層厚度(m);

q——樁側負摩阻力(kPa);

λf——下拉荷地載折減系數,按地DB62/T25-3084-2014表6.2.1取值,(本次λf按0.80取值)。

四、試驗結果與分析

(一)1號試樁

樁長42.6m,自平衡試驗最大加載14400kN,經計算試樁在自然含水量狀態下的單樁豎向抗壓極限承載力為13890kN。

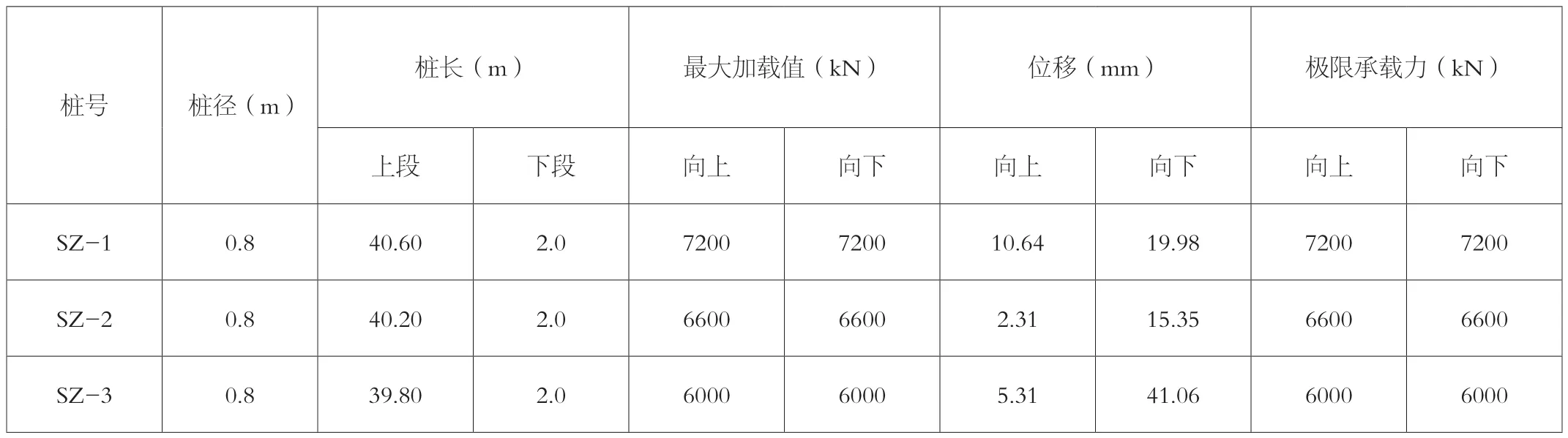

表3 試驗加載結果表

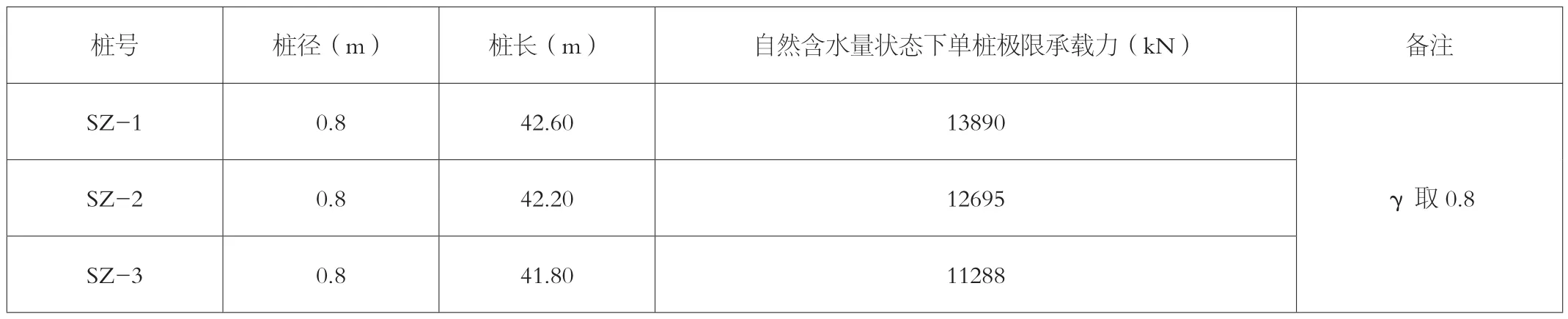

表4 自然含水量狀態下單樁極限承載力

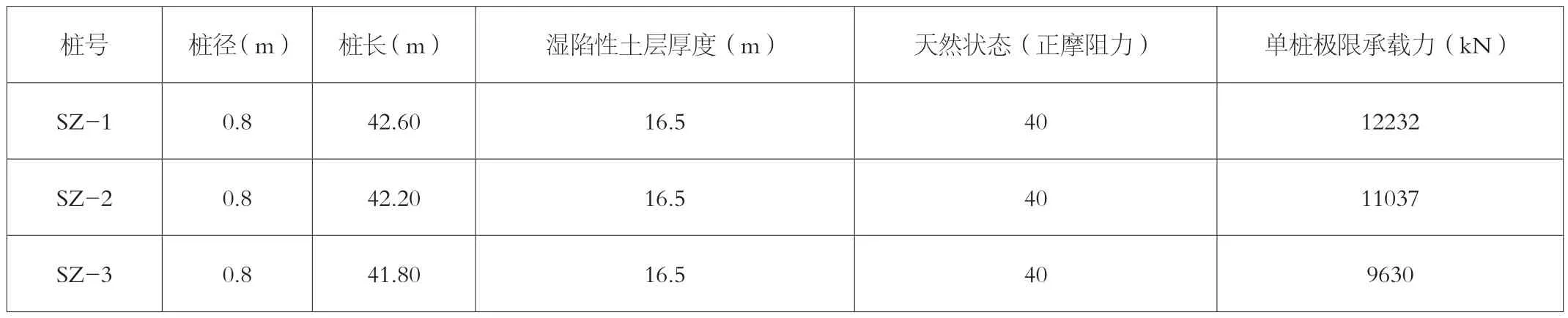

表5 考慮浸水后單樁極限承載力

(二)2號試樁

樁長42.2m,自平衡試驗最大加載13200kN,經計算試樁在自然含水量狀態下的單樁豎向抗壓極限承載力為12695kN。

(三)3號試樁

樁長41.8m,自平衡試驗最大加載12000kN,經計算試樁在自然含水量狀態下的單樁豎向抗壓極限承載力為11288kN。

自然含水量狀態下單樁極限承載力按式5計算,計算結果見表4。

由此分析,3根試驗樁,清底干凈,樁端采取后注漿工藝,極限承載力極差未超過平均值的30%,在自然含水量狀態下單樁極限承載力為平均值12624kN。

本次試驗場地為自重濕陷性黃土場地,試驗時為天然狀態,上段樁側阻力為天然狀態下的側阻力,考慮浸水后樁側摩阻力下降,根據甘肅省的標準DB62/T25-3084-2014《濕陷性黃土地區建筑灌注樁技術規程》規定及該地區工程經驗,自然含水量狀態下正摩阻力可取40kPa,因后期工程樁樁頂標高降低約6m,濕陷性土層按16.5m計算。浸水后的單樁極限承載力見表5。

由此分析,在考慮濕陷性土層浸水后,單樁承載力特征值可取平均值5500kN。

五、結論

該項目試驗樁,自重濕陷性場地,樁徑0.8m,樁端持力層為③卵石層,樁端進入持力層不小于2m,清底干凈,樁端采取后注漿處理,樁頂標高自勘察時地面標高下降6m后,自然含水量狀態下單樁極限承載力可取平均值12624kN,考慮自重濕陷性土層浸水后正摩阻力不計、產生下拉荷載的不利影響,單樁承載力特征值可取5500kN,單樁可承載的上部荷載取4500kN。