一首歌一座城:城市歌曲認同感

◎邱麗萍

一、城市歌曲目前狀況

從中華人民共和國成立初期到至今,無數的音樂家創作了有關城市的歌曲,有的是民謠、流行歌曲、創作歌曲等等。這些歌曲承載著無數懷揣夢想的年輕人奮斗史和生活的記憶,以及扎根在這座城市安身立命的認同感。1946年江定仙先生寫下《康定情歌》并在男高音歌唱家伍正謙個人獨唱音樂會上編配成了鋼琴曲,從此受到眾人喜愛。曲調新鮮優美,歌詞清晰明了,廣大老百姓聽了明白。正是一首這樣淳樸含蓄感情的城市平民歌曲響徹大江南北,也讓更多人記住四川康定城市形象。1961年填詞泰斗喬羽在填詞了《又見山西好風光》,當時國家正處于三年困難時期,“人說山西好風光,地肥水美五谷香,左手一指太行山,右手一指是呂梁。”歌詞內容積極向上,鼓舞著人們面對困難迎難而上的樂觀心態。這首膾炙人口的山西民歌20世紀60年代曾響徹祖國大江南北,一直是山西人民的自豪與驕傲。無獨有偶,20世紀60年代劉天浪先生根據贛南民歌《瓜子仁》改編成《江西是個好地方》。歌詞由江西各個地市區域特色組成,朗朗上口,更是江西省活名片的傳唱,同時也為今后旅游發展積淀深厚的人文基礎。

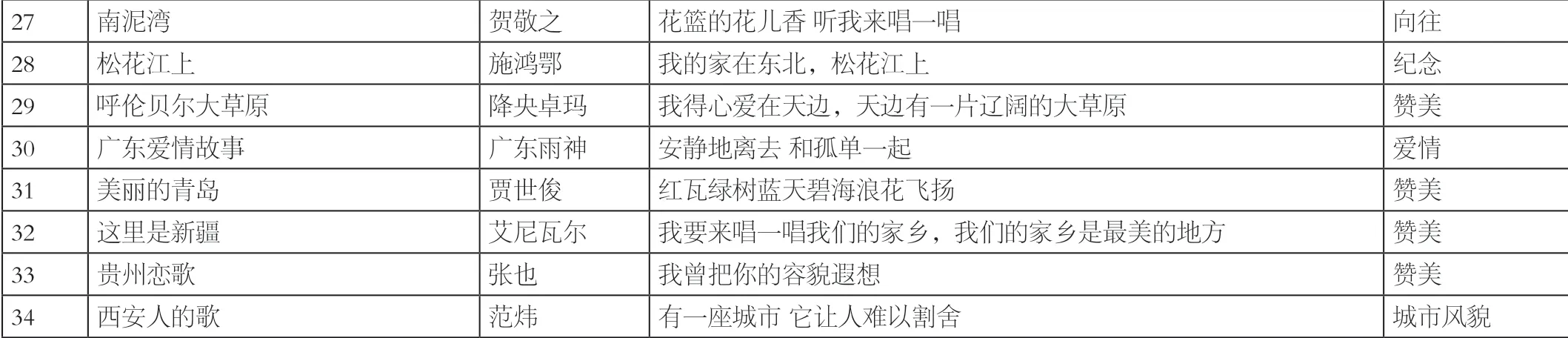

關于城市歌曲的曲目,通過百度搜索共計100首、網易云125首、QQ音樂135首,歌曲征集網等平臺搜集360首關于城市或地名的歌曲。經過甄選,挑出代表34個省行政區的34首經典曲目,檢索核心歌詞及概括歌曲所表達的情感用(表一)羅列出來。

表一 數據來自網易云、百度、360瀏覽器

27 南泥灣 賀敬之 花籃的花兒香 聽我來唱一唱 向往28 松花江上 施鴻鄂 我的家在東北,松花江上 紀念29 呼倫貝爾大草原 降央卓瑪 我得心愛在天邊,天邊有一片遼闊的大草原 贊美30 廣東愛情故事 廣東雨神 安靜地離去 和孤單一起 愛情31 美麗的青島 賈世俊 紅瓦綠樹藍天碧海浪花飛揚 贊美32 這里是新疆 艾尼瓦爾 我要來唱一唱我們的家鄉,我們的家鄉是最美的地方 贊美33 貴州戀歌 張也 我曾把你的容貌遐想 贊美34 西安人的歌 范煒 有一座城市 它讓人難以割舍 城市風貌

二、城市歌曲特點

通過內容分析法對(表一)進行分析,在這些歌曲中54%歌曲描寫城市風景名勝構成歌詞,表達了對這個城市無比熱愛之情。有些歌曲還被作為城市形象歌曲,通過傳唱能讓更多人了解這座城市的文化底蘊。其中,30%的歌曲表達的是情感,有生活中五味雜陳的感情,也有對感情的執著。在整理的過程中,發現一線城市中的城市歌曲更多的是描寫對城市的無奈,年輕人想要在大城市扎根立足,奮斗尤為艱辛,所以在歌曲歌詞中摻雜著許多失落和惆悵之情。東北省和南京市在二戰期間遭受帝國主義無情摧殘,為了紀念這個國難日。這兩座城市的城市歌曲賦予的更多是向逝去親人的奠念和悲傷的情感,所以曲調略顯悲泣、情感沉重。

音樂本體上分析《沂蒙山小調》《松花江上》《康定情歌》都是20世紀40年代的歌曲,《松花江上》為二部曲式,具有傾訴性、敘述性兼抒情性的特點,毛澤東曾經這樣說過,“一首抗日歌曲抵得上兩個師的兵力”。《南泥灣》由馬可采用陜北民歌的調式,為它譜了曲。該曲歌詞由四字句和六字句組成,句尾字符押韻,朗朗上口,內容清楚明了。20世紀60年代經郭蘭英老師一傳唱,迅速紅遍大江南北。我國20世紀60年代處于三年困難時期,許多百姓食不果腹,但是精神上卻很飽滿。《又見山西好風光》《江西是個好地方》這些歌曲都產生于該時期。同時,這些歌曲一直傳唱到現在,并且一度為該地的旅游發展貢獻不少力量。《江西是個好地方》歌詞中出現“呀得兒呀呀呀呼嘿”長襯詞,直接穿插在歌曲中,以作襯句運用。體現了地域特征和表達了人們的思想感情和情緒變化。而一些創作歌曲更多地表達是人們對現實生活情歌的抒發,隨著時間的推移而慢慢淡忘。

三、城市歌曲文化闡釋

“城市形象”的概念最初是在20世紀 60 年代由凱文·林奇提出的,出于對實體城市景觀的描述,他將城市形象的五要素歸納為“路徑、邊界、區域、節點、地標”。在語言、音樂、情緒三種抽象的表意符號系統的組合下,城市形象歌曲成為帶有文本性的“合一的表意單元”,從不同維度將城市意象呈現給受眾,為受眾塑造了感官空間,使受眾能夠在聲學體驗的基礎上進一步經歷更深層次的視覺想象與情景性記憶的情感體驗。而城市歌曲則尚無學者為之界定,此處所闡述的城市歌曲寓為歌名中含有城市名稱以及城市命名的歌曲。這些歌曲無一不是刻著歷史烙印符號鮮活的存在我們的記憶和生活空間里。記憶深處承載著一代代人對這座城市的眷戀,對這座城市情感的認知、認同。無論是過去還是現在,歌曲更是城民們精神文化的寄托。在過去,物質匱乏,能有一個隨聲聽接觸外面的世界,更是深情不已。城市歌曲與音樂符號學息息相關。通過收聽、傳唱的形式促進受眾的跨時空文化交流,喚醒個人的城市記憶、增強對城市集體的歸屬情感并凝聚社會群體對城市的認同力量。因此,城市歌曲背后的社會現象從以下幾方面剖析。

(一)城市歌曲構建城市認同感

安東尼·吉登斯在定義自我認同時稱其是“個體依據個人的經歷所反思性地理解到的自我”個體在以城市為基點建構個體認同既有的城市生活經歷又有對城市歌曲反復收聽和解碼的過程。而在這個過程中潛移默化地對城市經歷為參照對個體進行塑造和認同的過程。歌詞中多為描述性質,喚醒個體在這座城市生活反映、市民情感為主要表意符號。它通過活態的視覺體驗激發個體對城市的感知度。這些被歌曲喚醒的城市記憶與城市形象歌曲中的某一段音樂符號相對應,成為這首歌曲的聲音記憶點,在重復收聽中不斷加強歌曲與個體城市記憶的聯系,形成一個關聯的整體。

(二)城市歌曲的集體認同構建

集體記憶這個概念最早是有法國社會學家哈布瓦赫提出的,即是一個具有自己特定文化內聚性和同一性的群體對自己過去的記憶。他認為集體記憶依仗于他人記憶,同時還是現實對過去的重建。“集體”同時也是一座城市內部的組成部分,集體記憶深刻地影響著城市形態的發展以及對城市歷史文化的積淀。而城市歌曲跨越世紀的傳唱特性給予在不同維度城市的集體成員更加開闊的城市溝通可能,這種溝通使得個體與集體中他者的不斷對話協商,基于個人既有的城市經歷共同構筑起具有共同性的城市集體記憶,并通過城市歸屬情感的體驗維系每個人對城市的集體認同感。

(三)歌曲昭示精神的寄托

無論是寄居他市還是自己家鄉,這些城市歌曲中更多表達是社會群體娛樂的功能外更多的是精神的寄托。隨著現代社會發展,20世紀90年代面對生活、工作及家庭多層壓力下,許多年輕人更傾向于慢節奏、田園式生活。歌曲《成都》是民謠歌手趙雷的又一成名曲,全曲四拍子節奏,旋律舒緩讓人帶著一種輕松的心情去聆聽。從《康定情歌》到《又見山西好風光》及《江西是個好地方》除了表達對家鄉的熱愛之情更多的是社會群體一種精神的寄托。不管是客居他鄉還是居住本土,通過歌曲傳唱及廣泛傳播的現象,反映的是心理上的需求,在社會心理學稱之為情感的需要。城市歌曲的應運而生會讓他們的心靈得到釋放和片刻安寧,正是因為這些許的寧靜,得以重拾心情,整裝待發。有的時候擊垮成年人的就是生活中的某一件小事,歌聲是非語境語言,更能抒發個人情感。

四、結語

城市歌曲在一座城市中起著人與人溝通心靈橋梁,也讓初踏入這座城市的社會群體留下第一印象,也是這座城市的形象歌曲。在這個物欲縱橫的社會,每個人都在自己的生活軌跡行走。但是在這個途中,有一首讓你為這個城市停留的聲音,會讓你心底蕩起一份溫暖,也是我們共同的回憶。城市歌曲承載著一代代人對它的渴望和希冀,在未來的時間里希望有更多更好的作品留住城市的形態。