黑龍江省魚類疫病防控建議

田佳鑫

水產品是百姓餐桌上不可或缺的蛋白質來源。隨著生活水平的不斷提高,人們對水產品的品質要求也逐步提高。但隨著集約化規模養殖的不斷發展,魚類疫病發生的風險也在不斷加大,尤其是鯉春病毒血癥等重大疫病,一旦發生,不僅給漁業養殖生產造成重大損失,同時也帶來了質量安全隱患。本文對鯉魚、鯽魚等黑龍江省主要品種易感重大疫病診斷方法加以簡介,并提出防控建議。

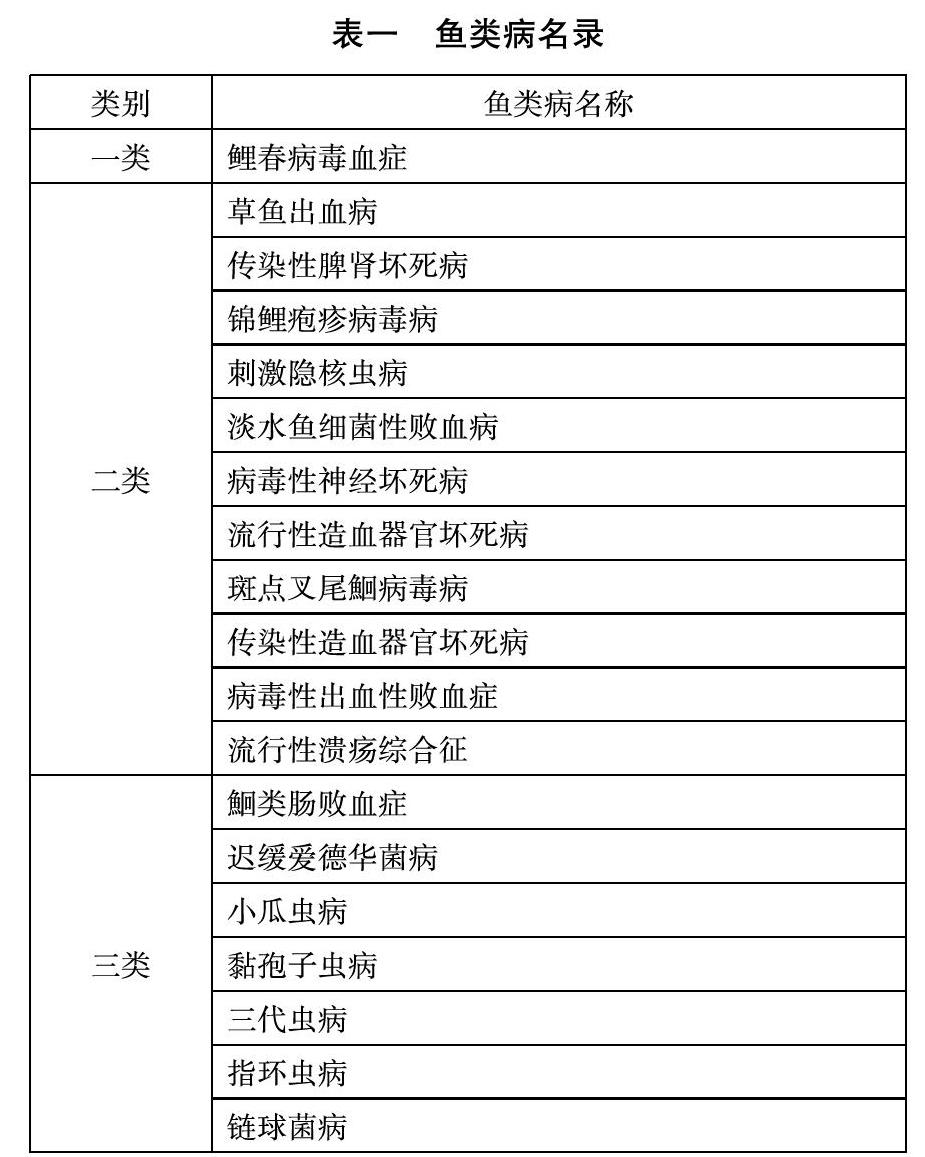

1 魚類疫病病種名錄

目前,由農業農村部公布的《一、二、三類動物疫病病種名錄》共收錄19種魚類疫病[1],詳見表1。

2 黑龍江省易發魚類疫病診斷方法簡介

2.1 鯉春病毒血癥

該病是一種急性出血性傳染性病毒病,常在鯉科魚類,特別是鯉魚中流行。該病通常于春季暴發并引起幼魚或成魚死亡。在春季水溫低于15℃時,鯉魚尤其容易被感染而生病。外傷是一個重要的傳播途徑。該病潛伏期約20天,病毒遇水經鰓進入魚體,通過糞、尿排出體外。臨床癥狀表現為:無目的漂游,體色變黑,腹部腫大;皮膚和鰓滲血,無外部潰瘍及其他細菌病癥狀。內部癥狀以出血為臨床癥狀,鯉魚急性感染時消化道出血,解剖后可見到腹水嚴重帶血;腸、心、腎、鰾有時連同肌肉也出血,內臟水腫。

2.2 錦鯉皰疹病毒病

該病是農業部動物疫病名錄中魚類二類疫病,是鯉魚和錦鯉所患的一種傳染病。水溫在20~25℃時最易發病。傳染方式為接觸式傳染,能夠急性發病。病魚臨床表現為食欲下降,游泳遲緩,魚眼凹陷。皮膚上出現蒼白塊斑點和水泡。全身多處明顯出血,特別是嘴、腹部、鱗片有血絲,鰓絲腐爛、出血分泌大量粘液,出現斑狀組織壞死。如果只有鯉魚能夠被感染死亡,可以進行初步判斷。

2.3 鯽造血器官壞死病

該病是由鯉皰疹病毒II型(CyHV-2)感染引起的一種宿主特異性病毒病。該病流行于4~11月,高峰季節為4~6月(規格100g以上的鯽魚)和9~11月;流行水溫為15~25℃,水溫升至26℃較少發生。該病臨床癥狀如下:體表略發紅,側線鱗以下及胸部尤為明顯;鰓蓋腫脹,鰓蓋張合或魚體跳躍過程中,會有血水從鰓蓋下緣流出,重者出現血流如注的情況,放入水桶很快將桶水染紅;鰓絲腫脹并附有大量粘液,呈暗紅色;鰭條末梢失血發白,程度不一,尾鰭尤甚,嚴重時如蛀鰭狀。肝臟充血(部分肝胰臟腫脹),脾臟(亦有萎縮情況)、腎臟充血腫大(亦有失血情況);腸道發炎、食物較少。因而在臨床診斷中,鰓瓣出血可視作該病的典型癥狀。

3 主要防控建議

3.1 提高認識程度

鯉春病毒血癥是農業部動物疫病名錄中唯一的魚類一類疫病,世界動物衛生組織(OIE)將其列為必須報告疫病。錦鯉皰疹病毒病是農業部動物疫病名錄中魚類二類疫病。鯽造血器官壞死病是由鯉皰疹病毒II型(CyHV-2)感染引起的一種宿主特異性病毒病[2]。黑龍江省是鯉科魚類的主產區,發現的魚類疫病病原區域雖然不大,但防控不當,將會對全省水產養殖業造成嚴重的經濟損失和不良影響。因此,漁業主管部門和水產技術推廣機構要依據《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的有關規定,履職盡責,認真組織開展魚類疫病監測和預防。一旦發生疫病,要迅速逐級報告,并根據《黑龍江省水生動物疫病應急預案》和疫情等級,實施分級控制。發生不同等級疫情時,啟動相應級別預案,組織養殖場(戶)做好疫病防控工作。

3.2 做好溯源工作

漁業主管部門要培訓指導養殖場(戶)在購進魚類苗種時,應向持有養殖證和苗種生產許可證且質量信譽較好的養殖場(戶)購苗,并確認苗種來源養殖場(戶)及其周邊區域近幾年未發生魚類重點疫病,從苗種源頭切斷病毒輸入性傳播途徑。同時,苗種銷售場(戶)要做好銷售記錄,苗種購買場(戶)要主動索取產地檢疫證明或苗種生產許可證復印件,一旦發生魚類疫病,便于快捷溯源、查明原因,提高防控工作效率。

3.3 強化疫病監管

發現病原的地區,要迅速組織漁政執法和技術推廣人員前往劃定監測區域,重點監控病原養殖場戶、周邊的養殖場戶和與病原場戶使用共同水源的養殖場戶,及時掌握監測區內病原分布及疫病發生情況。一旦發現魚類疫病流行,要立即向當地漁業主管部門報告,及時確診并采取隔離等控制措施,防止疫病擴散。

3.4 科學應對疫病

各級漁業主管部門及水產技術推廣機構要加強對魚類疫病的日常監測,督促指導養殖場戶做好預防措施,一旦確認發生疫病,要及時采取相應的措施。一是各級漁業主管部門根據《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規的有關規定和《黑龍江省水生動物疫病應急預案》,迅速診斷并逐級上報,同時,做好防控工作,有效控制好疫病的傳播擴散,最大限度減少魚類疫病造成的損失。二是立即采取隔離措施,嚴禁養殖場內所有養殖產品外流,避免病原擴散。三是依據《染疫水生動物無害化處理規程》(SN/T 7015-2011),要對病死魚采取深埋、集中消毒、焚燒等方法進行無公害化處理,避免病原進一步傳播。四是對發病池塘水體、塘邊區域、接觸過疫病水體的工具、器皿等物品必須消毒處理。五是嚴禁排放未經消毒處理的發病池塘水體,切斷病原傳播途徑。

3.5 加強技術指導

各級漁業主管部門及水產技術推廣機構要及時開展魚類疫病防控技術培訓,指導普及診斷方法和防控技術,做好魚類疫病日常預防工作。一是加強水質調控。有針對性地進行水質調控、底質改良,消除或降低有毒有害因子,保持水環境健康與穩定,減少應激,對于預防疫病有重要作用。使用光合細菌、芽孢桿菌、反硝化細菌等微生態制劑以及底質改良劑,可有效保持養殖水環境的穩定。二是堅持科學投喂。在整個養殖過程中,特別是疫病高發季節,遵循科學投喂的原則,切忌過度投喂,避免高溫條件下長時間投喂,確保魚體內代謝健康[2]。可在飼料中適量添加多種維生素、免疫多糖制劑以及腸道微生態制劑等,提高魚體細胞免疫活性,改善魚體內代謝環境,提高魚體健康水平和抗應激能力[3]。三是防控病毒病的最好方法是要以預防為主,不讓魚與病毒接觸,一旦發現病魚,做到早發現、早診斷、早隔離、早控制,并實行無害化處理。

參考文獻:

[1]《一、二、三類動物疫病病種名錄》,農業部1125號公告.

[2]曾令兵,張治平,馬杰,劉文枝.鯽造血器官壞死癥的防控策略[J]. 科學養魚, 2016,(9):84-85.

[3]許洪杰,劉進軍.鯽魚造血器官壞死病(鰓出血)防控對策[J]. 科學養魚, 2017,(9): 87.

(責任編輯:孔令杰)