巢狀市場下農產品短鏈供應模式的MSCP分析

馬苑霖 吳聰慧 韓丞 龐銘簫

摘 要:巢狀市場創新農產品傳統市場模式,由小農生產者參與生產、包裝、運輸、分配等環節,與城市消費者建立有效的良性互動,滿足雙方利益需求。本文首先介紹巢狀市場發展現狀,運用MSCP分析方法對巢狀市場下農產品短鏈供應模式在驅動力、市場結構、主體行為、市場績效等方面依次進行分析,進一步明確巢狀市場存在的意義和價值。

關鍵詞:巢狀市場;短鏈供應;MSCP分析

一、引言

目前,存在于生產者與消費者之間的“黑色帝國”,即農產品供應鏈中間環節過多導致食品安全問題和農產品“難買難賣”問題交替出現。在此背景下,巢狀市場創新農產品市場模式,不僅能夠減少中間環節促進農產品有效供給,又能滿足消費者享受“綠色食品”的需求。本文將以巢狀市場發展現狀為重點,運用“驅動力、結構、行為、績效(MSCP)”分析框架,進一步說明在巢狀市場下農產品短鏈供應模式的優越性。

二、巢狀市場相關概述

巢狀市場是建立在信任的差序格局上,通過熟人社會培養出消費群體,他們不僅重視農產品的質量,也對農村社會文化予以一定的人文關懷,支持生產者以傳統生產方式從事農業生產。生產者和消費者通過網絡交流平臺進行互動,在自愿的基礎上以適當的價格建立長期穩定的聯系,大大減少了中間環節,或者中間環節由生產者把控。這種在特殊群體之間直接聯結、有邊界的、具有充分信任和認同的市場稱為“巢狀市場”。

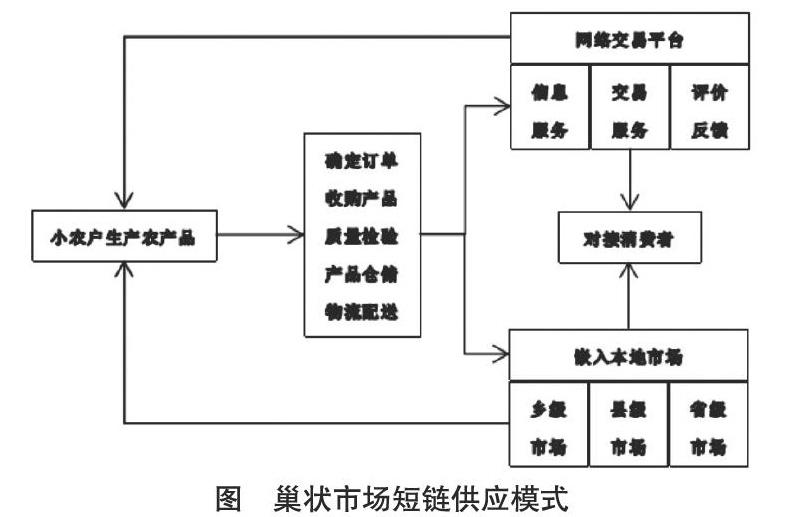

巢狀市場下的農產品短鏈供應模式以一定區域內的小農生產者為主體,采用傳統的生產工藝生產具有地域特色的農產品。小農生產者能主動地參與對接消費者、收購農產品、產品質量檢疫、產品冷藏倉儲、配送以及存貨處理等中間環節。采用線上與線下相結合的方式對接消費者,即在線上運用現代互聯網技術建立農產品交易平臺向消費者提供產品信息、交易服務以及評價反饋等服務。線下將農產品嵌入本地市場,以農產品生產地為中心輻射到鄉鎮、縣、省各級市場,使生產者和消費者在無數個巢狀市場中形成穩定的對接關系。

三、巢狀市場下農產品短鏈供應模式的MSCP分析

巢狀市場下農產品短鏈供應模式建立了城鄉溝通新渠道,能夠有效減少中間環節干預,保證產品供給質量,實現農村精準脫貧,在一定程度上緩解城鄉二元割裂局面,順應農業現代化的潮流。本文通過對巢狀市場在驅動力、市場結構、主體行為、市場績效四個方面進行分析,進一步明確其優越性。

1.驅動力分析

(1)現實需要

據2016年第三次農業普查數據顯示,在我國現有2.3億農戶中小農戶數量占農業經營主體的98%,小農戶家庭經營成為了在農業現代化的進程中必不可少的補充形式,那么如何幫助小農戶銜接市場成為了當前農業發展的現實之需。巢狀市場作為農業新型組織形式,一方面能夠充分利用小農戶現有的自然、人力、物質資源以傳統的生產方式生產,提高農產品質量,滿足綠色生產的要求,另一方面通過搭建生產風險相對較低的消費市場,調動小農戶生產積極性,一定程度上解決小農戶銜接市場的現實問題。

(2)政策支持

在全面建成小康社會進程中,我國的戰略重點從城市轉移到農村,從工業轉移到農業,連續十七年頒布以“三農”為主題的中央一號文件,表明農業農村現代化發展受到政府的高度重視。黨的十九大報告、2020年中央農村工作會議、中央一號文件等對有關農產品市場和農村發展相繼提出了針對性的措施和要求,“建立產銷對接長效機制”、“加強農產品冷鏈物流建設”、“重點支持面向小農戶的社會化服務”、“有效促進小農戶對接大市場”、“建立健全農產品流通體系”等為巢狀市場的發展和農產品供應體系的完善提供有力政策支撐。

(3)技術支持

農村地區移動4G網絡以及互聯網光纖等基礎設施的發展,便捷了城鄉交流,克服了傳統農產品交易市場的信息不對稱問題。即使在偏遠的山區,小農戶也能通過智能設備了解農業相關資訊,采用支付寶、微信、銀行卡等多元化支付方式達成交易。其次,農村地區已經完成了道路硬化,農民出行更加便捷,與此同時,隨著物流行業的迅速發展,各個村鎮基本都可以通過物流達到貨物流通的目的。依托現代科技的發展,巢狀市場通過網絡平臺實施線上交易、網絡支付,線下通過完善的冷鏈物流開展農產品運輸,不僅節省了成本,也增強了抵抗風險的能力。

2.市場結構分析

(1)市場集中度

目前巢狀市場中生產者以分散的小農戶為主,人均耕地1.2畝,耕地集中度低,在生產過程中采用傳統的方式生產地區性時令作物,生產規模較小。在流通過程中,由于中間環節大都由生產者主導,能夠統一包裝、運輸、分配,在一定程度的組織化運作下促進了當地農產品品牌化,提高了農產品運輸效率,使生產者獲得更高的附加值份額。巢狀市場將生產者與消費者緊密聯系在一起,縱使其生產集中度較為分散,但由于擁有一定規模的穩定消費群體,增強了生產者的議價能力,推動雙方實現利益共享、風險共擔,有效緩解小農戶與大市場之間的矛盾,提高農業生產綜合效益。

(2)產品差異化

農產品的差異化主要包括農產品的生產方式、包裝、品牌、消費者偏好等方面的差異。巢狀市場中的農產品在生產過程中投入較少的化肥農藥,采用綠色生產方式生產高質量的健康農產品。在包裝上繪有自主設計的巢狀市場品牌標簽,并采用標有生產者和消費者的姓名及聯系方式的實名制卡片,消費者一旦發現產品存在質量問題可直接聯系生產者解決。據調查,消費者選擇巢狀市場農產品的原因中“有益健康”、“尊重自然”等原因排名靠前,表明消費者更愿意消費自然的綠色的生態的農產品。這些因素共同表明,巢狀市場中的農產品與一般農產品市場中的農產品存在較大的社會差異。

3.主體行為分析

(1)生產者行為

巢狀市場中的生產者以小農戶為主體,具體包括具有勞動能力的貧困小農、留守婦女、老人等人群,以這些人群為主的生產者行為包括與消費者構建信任、議價行為。生產者通過嚴格把控產品質量,提供令人滿意的服務,建立及時的反饋機制與消費者構建信任機制。在巢狀市場中生產者和消費者之間建立直接聯系,減少了中間環節的利益擠壓,提高了生產者的自主性和議價能力,保證了生產者在利益分配中的主導地位。在巢狀市場的流通模式下供給、需求和價格在生產者和消費者建立的信任機制基礎下都比在一般市場更為穩定,當供需不平衡時生產者與消費者產生新的聯系,靈活彌補供需不平衡,保證了生產者的經濟利益。

(2)消費者行為

在傳統的農產品供應鏈中,消費者面對市場中存在的虛假低質農產品無法有效辨別,導致市場上出現的“瘦肉精”、“僵尸肉”等食品安全事件損害消費者利益,而巢狀市場的出現打破了這一局面。巢狀市場能夠促進雙方建立公平的利益分配機制,對于消費者而言,生產者根據其消費動機提供物美價廉的綠色產品,消費者能夠以較低的價格獲取高質量產品,有效緩解了信任危機,降低食品安全風險。其次,消費者和生產者之間建立更多的互動聯系,促進城市消費者認同鄉村文化價值,進一步促成城鄉關系網絡的發展。

4.市場績效分析

(1)經濟效應

巢狀市場下農產品短鏈供應模式能夠有效增加生產者的收入,據調查2019年參與巢狀市場的農民人均收入達到8000元,有效幫助了當地實現脫貧增收。在巢狀市場中,生產者收入的增加很大一部分來源于被中間商剝奪的部分利潤,在這種模式下減少了中間環節的成本,生產者能夠獲得最大的產品利潤。其次,中間環節的崗位由中間商轉移到生產者,直接增加生產者就業崗位,從而增加經濟收入。在巢狀市場模式下生產者與消費者直接對接,生產者能夠以相對低于市場的價格銷售質量相對高于市場的農產品,獲得消費者的青睞實現持續性的增收。由此可見,在巢狀市場模式下所取得經濟效應在未來農產品流通環節中所占的規模和影響力會不斷擴大。

(2)社會效應

在巢狀市場交易過程中,生產者與消費者建立直接聯系,雙方交易公開透明,消費者能夠了解農產品的真實成本,愿意為其支付合理的價格,同時生產者能夠獲得高于市場收購價的收入,雙方實現利益公平。其次,生產者和消費者之間重新構建信任體系,城市消費者認同農村生產者的社會地位,雙方達成長期穩定的聯系,促進城鄉文化交流,有助于農村傳統文化的保存與傳承。最后,這種流通模式能夠增強特定區域社會凝聚力,巢狀市場注重挖掘當地特色產品的傳統價值,以原生態的生產方式生產出特色農產品,能夠促進消費者對本地文化的認同,在一定程度上彌補了城鄉割裂,增強了區域凝聚力。

(3)環境效應

在巢狀市場的農產品短鏈供應模式下,縮短產品的運輸距離能夠有效減少化石燃料的使用,減少污染和碳排放,減少制冷技術的使用,減少過度宣傳和包裝其次,這種模式下生產的農產品并不依賴于規模化、易產生污染和高密度的生產方式,采取傳統的耕作方式進行“田園式”生產,減少對環境的污染。因此在這種模式中的生態生產方法對環境具有天然的正外部效應。

四、結論

巢狀市場在生產者與消費者之間建立了長期穩定的直接聯系,使雙方在信任的前提下從具有一定限度的市場中獲得更多的利益分配。生產者作為巢狀市場的主體參與從生產到銷售的各個環節,縮短了與消費者之間的距離,在一定程度上緩解了對接大市場的問題。針對巢狀市場中農產品短鏈供應模式運用MSCP分析,從現代農業發展之需出發,明確了巢狀市場背后的政策和技術支持,確定了該模式運行的可行性;在市場結構分析中,巢狀市場的農業生產集中度較為分散,具有一定程度的差異化;生產者通過一定方式與消費者形成信任機制,建立長期穩定的直接聯系,共同滿足雙方利益需求;巢狀市場的發展在城鄉之間產生了一定的經濟、社會、環境等正面效應。

事實證明,巢狀市場作為農產品市場的新型模式,能夠充分發揮小農戶在農產品市場中的自主性、積極性、能動性,有效解決傳統農產品市場上存在的食品安全問題和農產品銷售困境,是促進小農戶邁向農業現代化的一條新途徑、新道路。

參考文獻:

[1]葉敬忠,賀聰志.基于小農戶生產的扶貧實踐與理論探索——以“巢狀市場小農扶貧試驗”為例[J].中國社會科學,2019(02):137-158+207.

[2]趙亞麗.基于食品供應短鏈視角的我國農產品流通體系研究[D].安徽財經大學,2016.

[3]丁華.中國農業市場結構研究[D].華中科技大學,2008.

[4]趙玻,葛海燕.食品供應短鏈:流通體系治理機制新視角[J].學習與實踐,2014(08):35-43.

[5]林杜娟.食品安全危機背景下中國短鏈食品的發展與前景[J].綠色科技,2013(03):157-161.

作者簡介:馬苑霖(1998- ),女,山西省晉城市人,山西農業大學,本科在讀,研究方向:農村區域發展