電極“S”塑型在臨時起搏器置入術中的價值

劉建云 顧宇重

[摘要] 目的探討電極“S”塑型在臨時起搏器置入中的價值。方法選擇2018年8月至2019年7月于上海市第十人民醫院住院的126例據病情需行臨時起搏器置入的患者。隨機分為三組:右股靜脈(Femoral vein)組(F組)、右鎖骨下靜脈(Subclavian vein)C組(SC組)及SS組。F組及SC組臨時起搏電極均采用“C”型塑型,SS組采用“S”型塑型。記錄患者基本資料,并分別對比穿刺時間、電極到位時間、射線量及并發癥及預后情況。結果F組穿刺時間[(74.7±21.4)s]與SC組[(74.4±18.0)s]、SS組[(74.3±15.2)s]相仿(P均>0.05)。SS組電極到位時間[(81.5±19.6)s]短于F組[(101.8±31.4)s]及SC組[(110.9±46.5)s](P均<0.05),F組電極到位時間較SC組相仿(P>0.05)。SS組射線量[(8.812±3.618)mGy]少于F組[(11.738±4.872)mGy]及SC組[(13.386±7.845)mGy](P均<0.05),F組射線量較SC組相仿(P>0.05)。SS組術后無電極脫位及圍手術期嚴重不良事件(serious adverse event,SAE)發生;SC組術后脫位4例(9.09%),無SAE發生;F組術后并發癥共計4例(15.15%),其中脫位3例,出現動靜脈瘺1例;SS組并發癥發生率低于F組及SC組(P均<0.05),F組并發癥發生率較SC組相仿(P>0.05)。3個月后隨訪,三組患者在預后方面無統計學差異(P>0.05)。結論電極“S”塑型可以縮短經右鎖骨下靜脈路徑臨時起搏器植入電極到位時間,減少術中射線量,有效預防術后脫位,并發癥少,具有重要應用價值。

[關鍵詞]臨時起搏器置入術;電極塑型;射線量;并發癥

經靜脈臨時起博器置入是心內科介入手術之一,可有效幫助患者度過危險期,具有較高的臨床價值[1]。一般二級以上醫院均需具備臨時起搏的條件,以便迅速有效的挽救患者生命,或術中保護性起搏降低手術風險。植入非漂浮電極臨時起搏器需在數字減影血管造影(DSA)下進行,植入后可能出現電極脫位、刺激膈肌、心包積液及靜脈穿刺相關的血胸、血腫等并發癥。本研究旨在明確如何使非漂浮電極植入簡單快捷,減少手術時間及射線量,減少術后脫位,規避并發癥。

對象與方法

1.患者選擇

嚴格按照納入及排除標準選擇2018年8月至2019年7月于上海市第十人民醫院住院需行臨時起搏器置入的患者。記錄性別、年齡、身體質量指數(BMI)等基本資料。

納入標準:①需要擇期永久起搏器植入做過渡:嚴重的房室傳導阻滯、三分支傳導阻滯、有癥狀的緩慢心律等;②保護性起搏:潛在導致心動過緩的電生理消融手術、電復律、冠狀動脈介入治療、更換永久起搏器等;存在各種心動過緩或潛在心動過緩外科術前。排除標準:①各種心動過緩或非心動過緩導致的猝死、休克等,需要心肺復蘇同時盡快行臨時起搏;②靜脈路徑畸形者。所納入患者均簽署知情同意書。

2.方法

臨時起搏器置入過程包括靜脈穿刺置管、電極(塑型)置入、起搏測試(含電極位置調整)及包扎固定等環節。常用的靜脈通路包括頸內靜脈、肱靜脈、鎖骨下靜脈和股靜脈等,常用后兩種,而左側常用來備擇期永久起搏器植入,股靜脈選擇右側更便于操作。右室心尖部為最佳臨時起搏位置。因此我們將通過右鎖骨下靜脈和右股靜脈兩種不同途徑及兩種不同電極塑型后行非漂浮電極置入右室心尖部從穿刺難易、操作難易(電極到位)、是否容易脫位及其他并發癥、預后等進行對比討論。

2.1靜脈穿刺并置入鞘管

隨機數字表法隨機分為F組、SC組及SS組。所使用穿刺針及鞘管購自St.Jude Medical,名稱為Fast-CathTM HEMOSTASIS INTRODUCER。

F組靜脈穿刺:局麻后,以腹股溝韌帶中點內下方2cm(股動脈內側1cm)為進針點,負壓進針,與皮膚呈30-40°角,針尖指向臍部。判斷為靜脈后,置入靜脈鞘管。

SC組及SS組靜脈穿刺:局麻后,以右鎖骨中外1/3為進針點,緊貼此點下方負壓進針,針尖指向胸骨上窩。判斷為靜脈后,置入靜脈鞘管。

記錄各組穿刺時間。

2.2電極導線塑型

本研究所選非漂浮電極購自St.Jude Medical,名稱PACELTM Bipolar Pacing Catheter。該電極較硬,順應性較好,自帶小彎(圖1),置入前需進行塑型。F組及SC組電極塑為“C”型(圖2);SS組塑為“S”型(圖3)。

2.3. 電極置入到位

在DSA 下RAO 30°,電極到達右心房后捻轉電極,當電極頭端指向右心室時順勢前送電極,使之跨瓣進入右心室。調整電極頭端至右室心尖部;LAO 45°確認電極頭端位于心尖部或低位間隔。

2.4起搏測試

連接臨時心臟起搏器(Medtronic 5318)。起搏器起搏方式VVI,測試起搏閾值<2.0V。設置起搏電壓5V、感知靈敏度1mA、起搏頻率50-60bpm、脈寬0.5ms。

測試滿意后,記錄電極到位時間及射線量。

2.5包扎固定

起搏狀態下固定電極,固定過程中及固定后無新發室早、不能起搏或起搏圖形改變的情況。

2.6觀察術后并發癥情況并隨訪

術后須絕對臥床休息,經右股骨靜脈穿刺者囑右下肢制動。分別計算三組患者術后24h內電極脫位發生率及其他并發癥發生率。3個月后隨訪,比較再住院、死亡等預后情況。

3.統計分析

使用統計學軟件SPSS 22.0進行統計分析,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,兩組間比較采用t檢驗,計數資料組間比較采用卡方檢驗得出,P<0.05為差異有統計學意義。

結果

1. 各組患者基本資料

共納入患者126例,其中男81例,女45例,平均年齡(71.5±13.4)歲,其中心內科36例、婦科4例、普外科31例、骨科23例、泌尿外科10例、神經科13例、胸外科3例、五官科3例、消化內科1例、介入血管科1例、重癥監護病房(ICU)1例,包括竇性心動過緩82例、房室傳導阻滯29例、房顫伴長RR間歇15例。三組患者在性別、平均年齡、BMI、心律失常類型及合并癥方面的差異均無統計學意義(P>0.05)(表1)。

2.穿刺時間比較

F組穿刺時間為(74.7±21.4)s,SC組為(74.4±18.0)s,SS組為(74.3±15.2)s,三組間比較無統計學差異(P均>0.05)。

3.電極到位時間及射線量比較

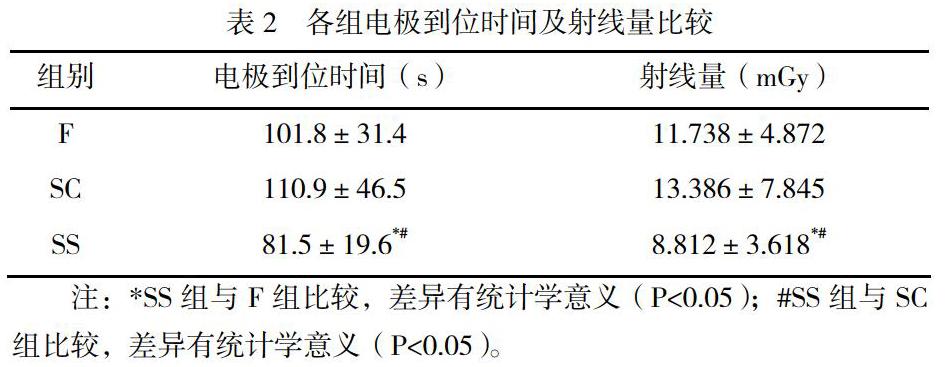

SS組在電極到位時間、射線量方面均少于F組及SC組,差異有統計學意義(P<0.01);F組在上述方面與SC組相比,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

4. 術中情況

三組患者均順利置入臨時起搏器,即刻右心室有效起搏率100%,均無起搏器介導性心律失常發生。

5. 并發癥及預后情況

SS組并發癥發生率均低于F組及SC組,差異有統計學意義(P<0.01);F組并發癥發生率與SC組相比,差異無統計學意義(P>0.05)(表3)。所納入患者中,共計有7例發生術后電極移位,于DSA重置后恢復正常;1例出現動靜脈瘺,予壓迫止血30分鐘后行“8”字包扎制動24h后好轉。所有患者在起搏或備用起搏狀態下順利完成后續麻醉及手術等治療。三組患者均未出現心臟穿孔、感染、導管斷裂、膈肌刺激、起搏器介導的心律失常、靜脈血栓等并發癥。3個月后隨訪,三組患者在再住院率方面均無統計學差異(P>0.05),均無死亡病例(表3)。

討論

心臟臨時起搏器是利用低能量脈沖模擬沖動的發生,以達到臨時刺激心臟跳動的目的[2]。臨時起搏器置入術是治療緩慢型心律失常的一種常用方法,主要用于心動過緩的過渡性治療,待達到診斷、治療和預防目的后隨即撤出起搏電極[3]。亦有研究表明,心電圖有雙分支或不完全性三分支阻滯患者接受全身麻醉和手術前,置入臨時起搏器可起到保護作用[4]。24小時動態心電圖發現緩慢型心律失常,同時心臟超聲顯示心肌病變的高齡患者,特別是合并暈厥的患者,具有臨時起搏器置入適應征[5]。臨時起搏器置入并發癥相對較少,對改善患者的預后有明確的應用價值,也為永久性起搏器置入贏得了時間[6]。但也存在一定的難度,極少數情況下還會出現一些嚴重的并發癥,如心律失常、感知或起搏失靈、膈肌刺激、氣胸、心肌穿孔或心臟壓塞,甚至有生命危險[7]。因此,本研究旨在探討如何通過電極塑型,使電極更易到位且減少術后并發癥的發生。

本研究共計納入患者126例,各組在性別、平均年齡、BMI、心律失常類型及合并癥方面均無明顯統計學差異,在此基礎上通過比較發現,右鎖骨下靜脈穿刺時間較右股靜脈穿刺時間相仿。因此穿刺路徑的選擇主要根據患者自身情況及病情需要。本研究發現,SS組電極到位時間、射線量、并發癥發生率均少于F組及SC組,由此可見,在右鎖骨下及右股靜脈路徑均可選擇的情況下,右鎖骨下靜脈“S”塑型臨時起搏電極能在更短時間到位,且減少射線量,減少術后并發癥。經右鎖骨下靜脈“S”塑型電極之所以能快速到位且不易脫位,考慮可能是因“S”塑型后電極在進入右心房后,因解剖特點,頭端直接指向右心室,無需捻轉直接前送或稍做捻轉后前送即可快速到達右室心尖部,且因捻轉圈數較少,導線不易在置入到位后發生自身旋轉導致頭端移位;而經右鎖骨下靜脈“C”塑型一般首先到達右房心耳側,需順時針捻轉電極導線較多圈數,使電極頭端逆時針逐漸向間隔側,而后才可跨瓣進入右心室,捻轉圈數較多,置入后導線自身解旋過程中導致頭端移位;右股靜脈路徑臨時起搏器置入則因在股靜脈進入下腔靜脈路徑比較長且需要跨過分叉彎曲,耗時較長,且術后患者右下肢無法完全制動,故較易脫位。

綜上所述,電極“S”塑形可以縮短經右鎖骨下靜脈臨時起搏器植入的時間,減少術中射線量,有效預防術后脫位,并發癥更少,具有重要應用價值。

參考文獻

[1] Kotsakou M, Kioumis I, Lazaridis G, et al. Pacemaker insertion[J]. Ann Transl Med, 2015, 3(3):42.

[2] 張麗,郝柏楊,盧艷玲.心臟臨時起搏在合并緩慢型心律失常外科手術中的應用[J].北方藥學,2012,9(5):52.

[3] 楊東濤,汪國宏,任文超,等.我院120例心臟臨時起搏器置入心得體會[J].中西醫結合心血管病雜志,2018,6(9):48-9.

[4] 郭曙軍,問建軍,趙建全,等.床旁不同電極置入臨時心臟起搏器對比觀察[J].臨床薈 萃,2013,28(6):658-9.

[5] 陳協輝,黃小平,許文敏.臨時心臟起搏器圍術期的臨床應用[J].中國醫師雜志,2010,12(1):95-7.

作者簡介:劉建云,女,1986年生,蘇州大學碩士畢業,南通市第六人民醫院心內科主治醫師,近年來第一作者發表多篇論文于《中國醫師進修雜志》、《臨床心血管病雜志》、《中華心血管病雜志(網絡版)》等。