宋燕:讓博物館“好玩”起來

文/本刊記者 曹宏萍

六朝,一個煙水氣濃厚的時代,同時也是南京建城史、建都史上的重要篇章。璀璨的六朝文化,留下了眾多人文典故、歷史遺跡。

在南京,六朝博物館傳奇地再現了“東方大都會”當年的風采。作為六朝博物館常務副館長、副研究館員,宋燕肩負起傳承歷史文化的使命,守護著這座“六朝古都”的底蘊。

守護文物,踏實而幸運

宋燕生在南京,長在南京,也參與和見證著六朝博物館在這片土地上拔地而起。“六朝博物館原是作為南京市博物館的分館籌建的,南京應該有這樣一個集中展示六朝文化的端口”。陳滅亡后,隋文帝下詔摧毀建康,蕩為耕地,地面所存的遺跡并不多,因此博物館的選址一直懸而未決,直到六朝時期的城墻遺址在漢府街附近被發掘才最終敲定。而后,越來越多六朝時期的文物匯聚到館內,成為反映六朝文化最系統的專題博物館。

2014年8月六朝博物館正式開館迎客,博物館籌備人之一的宋燕也開始了她六朝文化守護和傳承的旅程。

自東吳大帝孫權在南京建都稱建鄴,經東吳、東晉、宋、齊、梁、陳,直至隋文帝楊堅滅掉陳朝,近400年的六朝史事便都在這館中了。踏進館內的瞬間,“魏晉風骨”四個字仿佛一瞬間得到了某種印證。六朝人尚青色,所用器皿也多為青瓷,整個展館竹影綽綽,曲徑通幽,仿佛有琴聲傳來,碧水、綠葉、青空,揮灑出曠逸疏狂。

畢業后初到南京市博物館工作,宋燕用“神秘、神圣、敬畏”三個詞表達當時心中的感受。“大學的專業學習更多的是開闊眼界,對于文物有更深的理解,還是來自于我在博物館的日常工作。”說起博物館里的寶貝,宋燕如數家珍,“我們有兩大鎮館之寶,其中一件青瓷釉下彩羽人紋盤口壺,顏色紋飾非常美,它的出土顛覆了陶瓷學界的論斷,把中國釉下彩繪工藝出現的時間從唐代提前到三國東吳時期,也是南京保存的禁止出境展覽的兩件文物之一。”每天守著這些文物,宋燕感到踏實和幸運。想起當年“誓與文物共存亡”的少年豪言,她忍不住笑了。

既是“看門人”,也是“大管家”

宋燕既是六朝博物館的“看門人”,也是運籌帷幄的“大管家”。偌大的場館角角落落都馬虎不得,人手不足便成了問題——那就招募一批志愿者!宋燕沒想到這一想法竟出乎意料的有效,招募令一經發出,近千人爭奪僅有的30個名額,從退休人員到在校大學生,爭相報名。幾經嘗試,館方培養的“六朝青”志愿服務團隊已經非常出色,2018年榮獲中國博物館協會第九屆“牽手歷史——中國博物館十佳志愿者之星”和“優秀志愿服務團隊”提名獎。

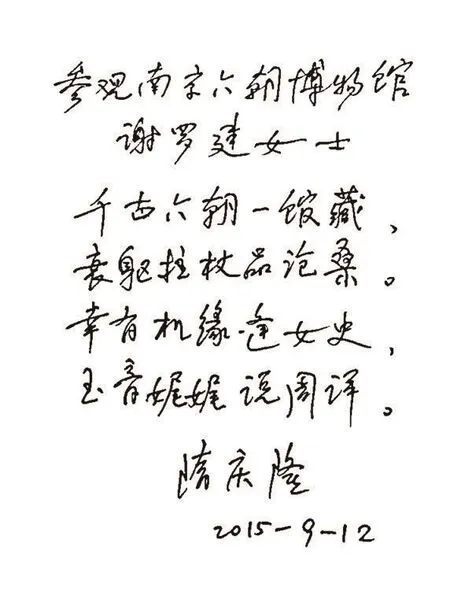

宋燕講了一個關于志愿者隋月娟的故事。2015年9月,隋月娟帶著父親來六朝館參觀,當時負責講解的是志愿者羅建。聽完講解,隋父當即寫下了一首詩送給羅建,并對女兒說:“羅老師講得非常好,你退休后也要爭取來六朝館做志愿者,給大家講講南京的歷史。”不久,隋父因病離世。一年多后,隋月娟退休,第一時間報名擔任六朝博物館志愿者,通過培訓、考核,成為六朝博物館的第三批志愿者,完成了對父親的承諾。

宋燕

敬畏文物,也讓文物走入尋常百姓家

一個博物館就是一所大學校,除了要保護好、管理好、研究好凝結著中華民族傳統文化的文物,更要讓歷史說話,讓文物活過來,給當代人以民族自信和歷史啟迪。六朝建康城是當時中國南方政權的政治中心,是繁榮興盛的經濟都會,更是中外經濟文化交流的重要窗口。在這一時期,南京以其優越的政治條件,穩定的社會地位,積蓄下300多年六朝文化風土人情:古老的夯土城墻、強大的排水系統、衣食住行的方方面面以及對靈魂不滅、視死如生的信仰……

“我們應當敬畏文物,但博物館不應該是一個高冷的存在,應該更接地氣。”突破了傳統人工講解的模式,館內的語音講解也是別具一格:普通話專業講解、兒童版講解、英文講解,還有南京話跟你韶一韶六朝那些事兒。疫情期間,大家宅家想看展,云上逛展應運而生,不僅能線上逛展還有專家講座。

“雙11期間在網絡上紅極一時的‘剁手俑’,就出自我們六朝博物館。當時發出這條微博的時候心里還有一點忐忑,畢竟文物在我們心中是非常神圣的,但后來看到大家反響那么好,我覺得這也是文物走入尋常百姓家的一種新的方式。”宋燕說。

除了層出不窮的各種展覽,六朝博物館初步形成七大活動品牌:探秘六朝、春田花花故事會、六朝茶韻、歲時有約、蘭亭雅集、文心講壇和六朝文化進校園。每逢周末或者節假日,孩子們就會在宋燕和志愿者的帶領下,學習茶藝、禮儀,聆聽六朝故事,感受中華文化的魅力。“如果一個人在幼年時期有經常參觀博物館的經歷,我想他們身上會有一份博物館情節,在博物館里看到的、學到的對他們今后的人生有非常重要的指導意義。”這是宋燕的初衷。

文化遺存應該是有生命歷程的,它們應該“活在當下”。它們不但有燦爛的過去、尊嚴的現在,還應該健康地走向未來。“博物館人正在通過自己的努力讓博物館成為大眾美好生活中重要的一部分。”宋燕說。