指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射應用分析

舒亞花,李雙鳳,胡 瀅,貝海燕

寧波市北侖區人民醫院,浙江寧波 315800

胰島素是治療糖尿病的有效藥物之一,并且是1型糖尿病治療唯一的藥物。但在胰島素使用過程中,如在同一部位反復注射胰島素極易導致該部位皮下脂肪增生、硬結[1]。對皮下脂肪增生、硬結目前尚沒有快速有效的治療方法,自行恢復需數月或數年時間。注射部位的輪換是預防硬結和皮下脂肪增生的有效方法[2]。目前臨床常采用腹部自由輪換注射法進行胰島素注射,但臨床上由于不同班次護士參與注射治療,注射點交接記錄困難,每班均不知道上一班注射點,且胰島素注射輪換不規律,易導致一個部位重復注射,若在同一個部位反復注射,不僅影響胰島素的吸收而且容易造成皮下硬結的產生[3]。為了便于臨床護士及患者規范輪換注射,且能持之可行,寧波市北侖區人民醫院內分泌科經反復討論,經專家審核,設計了指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射法,并在臨床應用,效果較好,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

本研究通過醫院倫理委員會審核批準。納入標準:醫院內分泌科住院患者,符合2017年美國糖尿病學會(ANA)2型糖尿病醫學診療標準[4],為首次注射胰島素患者;患者意識清楚,語言表達清楚,生活完全自理;預期注射胰島素時間≥6個月,注射方案為胰島素注射1~4次/d,使用胰島素注射筆注射;患者腹部皮膚無紅、腫、皮下硬結,無脂肪萎縮及其他皮膚病變;患者知情同意,簽署知情同意書。排除標準:病情危重,患有嚴重臟器功能疾病,目前應用腎上腺皮質類固醇、非甾體類抗炎藥等影響血糖藥物;精神疾病或失明;手指有殘疾者。脫落標準:患者停用胰島素,患者因某些原因未能隨訪或未能接受家訪。2018年6月至11月,符合納入和排除標準的2型糖尿病患者126例,按隨機數字表分為對照組和觀察組,各63例,干預過程未發生脫落病例。對照組:男46例,女17例;年齡25~82歲,平均(62.17±15.38)歲;文化程度,文盲1例,小學17例,初中17例,高中及以上28例;糖化血紅蛋白6.9%~14.8%, 平均(9.47±1.66)%;空腹血糖2.6~33.0 mmol/L,平均(11.91±4.21)mmol/L;胰島素注射劑量8~42 U/d,平均(28.08±9.86)U/d;胰島素注射1~4次/d,平均(1.98±0.99)次/d。觀察組:男48例,女15例;年齡27~82歲,平均(61.19±15.16)歲;文化程度,文盲3例,小學16例,初中14例,高中及以上30例 ;糖化血紅蛋白7.8%~14.3%,平均(9.83±1.80)%;空腹血糖2.9~25.6 mmol/L,平均(11.74±4.51)mmol/L;胰島素注射劑量10~46 U/d,平均(27.59±9.44)U/d;胰島素注射1~4次/d,平均(2.02±0.98)次/d。兩組患者的一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1對照組

采用常規腹部自由輪換注射法[5]注射胰島素。腹部自由輪換法:將腹部分為4個等分區域,每周使用1個等分區域并按順時針方向輪換注射,連續2次進針的間隔至少1 cm(大約患者本人一個手指的寬度)。胰島素腹部注射范圍以2016年版中國糖尿病藥物注射技術指南為準[2],即恥骨聯合以上約1 cm,最低肋緣以下約1 cm,臍周2.5 cm以外的雙側腹部。胰島素于餐前、晚8時或早8時注射。出院時,講解腹部自由輪換注射法方法及注射要點,并對患者進行考核,以確保患者掌握輪換方法和注射操作技術。

1.2.2觀察組

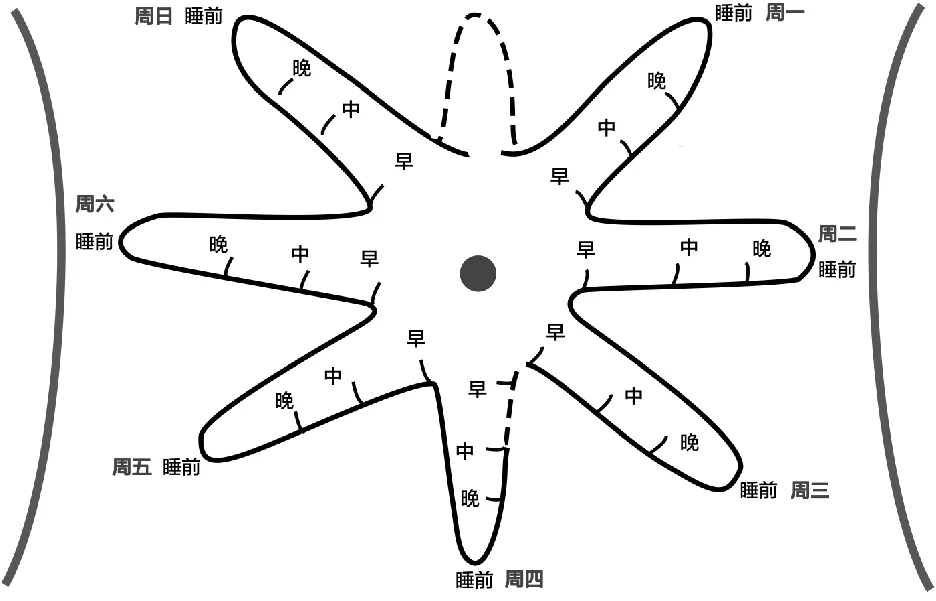

采用指關節聯合時鐘定位腹部輪換注射法注射胰島素。指關節聯合時鐘定位腹部輪換法:將腹部看成以臍為中心的時鐘,進行時鐘定位腹部輪換法注射胰島素。左側腹部:患者右手掌心置于臍部,拇指與中指成90°,食指與中指盡量分開,中指與腰圍平行,拇指方向即為時鐘的12點,食指方向為1點,中指方向為3點,無名指方向為5點,小指方向為6點。右側腹部:將左手掌心置于臍部,手指分開方法同上,無名指方向為7點,中指方向為9點,食指方向為11點。上述各時點分別對應周一~周日,如右食指對應日期為周一、右中指對應日期為周二、右無名指對應日期為周三,以此類推。注射點:以各指指關節點來對應,如第一指關節、第二指關節、第三指關節、指端各對應早、中、晚、睡前胰島素4個注射點(見圖1)。注射時患者根據具體日期(周一~周日)及注射時間(早、中、晚、睡前)選擇相應注射點。7 d為1個周期,保證患者1周內不在同一點注射。胰島素腹部注射范圍和注射時間同對照組。出院時,講解指關節聯合時鐘定位腹部輪換注射法及注射要點,并對患者進行考核,以確保患者掌握輪換方法和注射操作技術。

注:圓心為肚臍,以臍周2.5 cm開始注射。

1.3 效果評價

1.3.1注射部位局部不良反應

胰島素注射治療后1個月、3個月、6個月,由糖尿病專科護士門診隨訪或家訪時評估患者胰島素注射局部不良反應,如皮膚紅腫、皮下硬結。同一例患者出現多部位皮膚紅腫統計為1例,出現多部位皮下硬結統計為1例。

1.3.2糖化血紅蛋白

收集治療前及治療3個月、6個月患者糖化血紅蛋白。糖化血紅蛋白均采用高效液相色譜法(TOSOH-G8)進行檢測,合理的糖化血紅蛋白控制目標為<7%,一般將糖化血紅蛋白≥7%作為2型糖尿病患者啟動臨床治療或需要調整治療方案的重要判斷標準。

1.4 統計學方法

2 結果

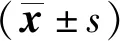

2.1 不同時間兩組患者注射部位局部不良反應比較

治療后6個月,觀察組注射部位皮下硬結發生情況與對照組比較,差異有統計學意義,見表1。

表1 不同時間兩組患者注射部位局部不良反應比較

注:1)Fisher精確檢驗。

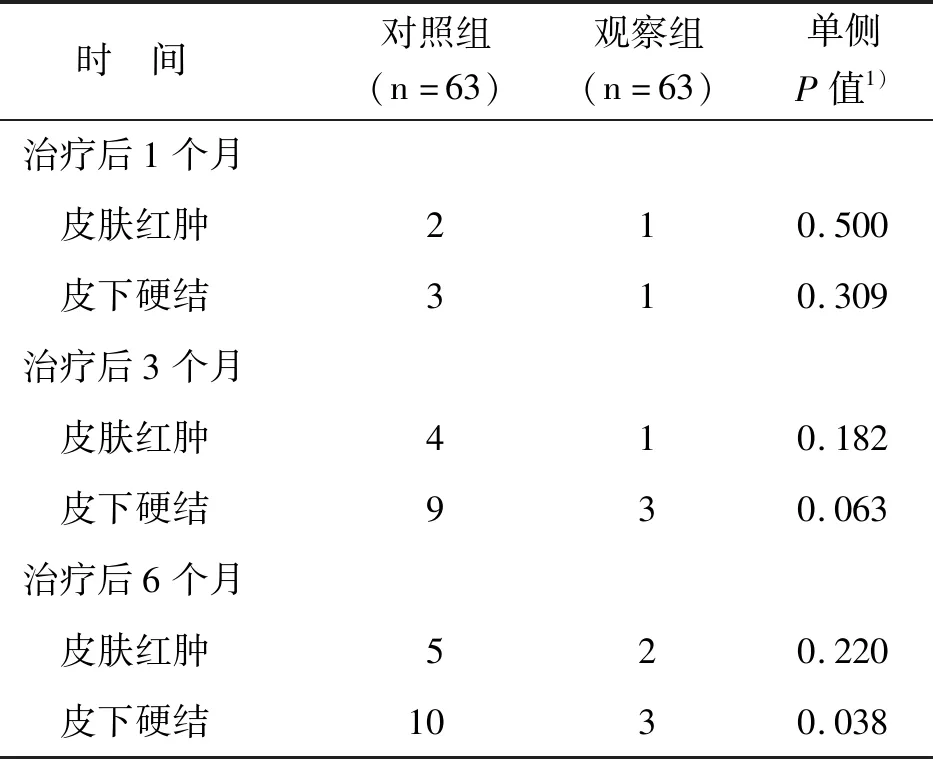

2.2 不同時間兩組患者糖化血紅蛋白值比較

隨著時間推移,兩組患者糖化血紅蛋白值均呈現下降態勢,但觀察組下降程度較對照組明顯,見表2。

表2 不同時間兩組患者糖化血紅蛋白值比較

注:F時間=5.116,P=0.026;F組間=0.005,P=0.943;F時間×組間=98.844,P=0.000。

3 討論

3.1 指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射法可減少患者注射部位局部不良反應的發生

因腹部皮下注射胰島素吸收率最高,且吸收速度恒定,不易受溫度、運動的影響,且腹部皮下組織較肥厚,注射可選面積大,患者自行注射方便,所以胰島素注射優先選擇的部位為腹部。常規腹部自由輪換注射法,對注射部位僅進行了粗略的區分,按4個等分區域輪換,但沒有明確提供具體輪換的注射點,下一次的輪換注射點多依賴患者對上次注射點的回憶,因此胰島素注射點的選擇隨意性大。為此,有學者研究制作的腹部星期注射部位輪換卡在一定程度上解決了腹部胰島素注射規律輪換的問題,但輪換卡需一人一卡記錄注射點,注射卡存在保管不妥或丟失問題,影響患者長期執行[6]。而指關節聯合時鐘定位方法注射點以雙手十指、每個指關節結合時鐘進行腹部皮下注射胰島素輪換定位注射,判斷簡便準確,患者無論是文盲還是老年人,均較容易理解,無需對注射點進行標識、交接、記錄;也無需借助其他器具,只要知道今天是星期幾,現在是早晨還是晚上,就能很快判斷出正確的注射點。表1結果顯示,觀察組患者胰島素注射治療后1個月、3個月及6個月注射部位局部不良反應的發生率低于對照組,尤其治療后6個月觀察組皮下硬結發生率與對照組比較,差異有統計學意義。說明指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射方法有助于患者長期執行規律輪換注射,能減少注射部位局部不良反應的發生。

3.2 指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射法有利于血糖控制

糖化血紅蛋白是非酶促蛋白糖化反應產物,可反映2~3個月的血糖控制水平,且穩定不易受干擾,是評定血糖控制狀況的金標準[7]。糖化血紅蛋白是由空腹血糖和餐后血糖共同決定的,合理的控制目標是低于7%。從表2可見,隨著時間推移,兩組患者糖化血紅蛋白值均呈現下降態勢,指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射后6個月,觀察組糖化血紅蛋白值低于對照組,血糖控制較佳。分析可能原因,胰島素注射在硬結等部位時,會影響胰島素吸收,導致胰島素吸收波動性增大,降低胰島素峰值水平,不利于血糖控制。而指關節聯合時鐘定位腹部胰島素輪換注射,注射點不重復,皮下硬結等不良反應少,胰島素吸收利用更穩定,因此更有利于控制血糖[8]。