六大對策全力提升心理免疫力

黃百央 何青 樓晨夢

突如其來的新冠病毒肺炎疫情,是一次危機,也是一次大考。2月3日,習近平總書記主持召開中共中央政治局常務委員會會議時指出,“要加強心理干預和疏導,有針對性做好人文關懷”,為我們用“心”防“疫”明確了方向。筑牢抵御疫情的心理堤防,全力提升學生的心理免疫力,這是當前抗疫工作的重要內容。

一、問卷調查:有針對性地去補“心”

我市共有5所職業學校,學生逾萬,為有針對性地指導各校開展心理防疫工作,2月11日,全市中職學校組織開展了疫情防控期間中職學生心理及生活狀態問卷調查。

本次問卷調查總共有22題,分別從學生對疫情關注、身心反應、心理調適、居家生活、網絡學習、社會關系等6個維度,采用問卷星掃碼參與方式開展調查,共有8965位學生參與問卷調查。問卷對象涉及高一至高三年段,其中男生占58.6%。91.1%的學生集中于農村或鄉鎮,省內學生占88.9%。所調查學生,身體健康狀況良好,沒有確診病例。有49位學生老家在湖北省內。

二、現存問題:防“疫”更要防“郁”

1.信息寬泛引發負面情緒

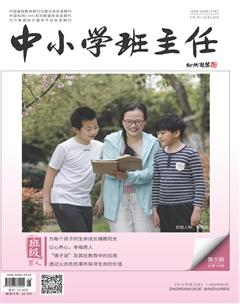

互聯網時代,學生可以很方便地從手機等智能終端獲取疫情信息。調查發現,有78.5%的學生存在不停地刷手機獲取疫情信息的現象;66.6%學生更傾向于微信、微博、抖音等社交平臺。雖然這些社交平臺可以為公眾了解疫情信息提供便利,但也存在著很多良莠不齊的信息,包括夸大的負面報道或謠言。高強度地接觸大量與疫情相關的負面信息,會使人長期處于壓力中,不但沒辦法休息或放松,而且還嚴重消耗人的心理資源,引發焦慮、恐慌等負面情緒。(圖1)

2.延遲開學催生心理壓力

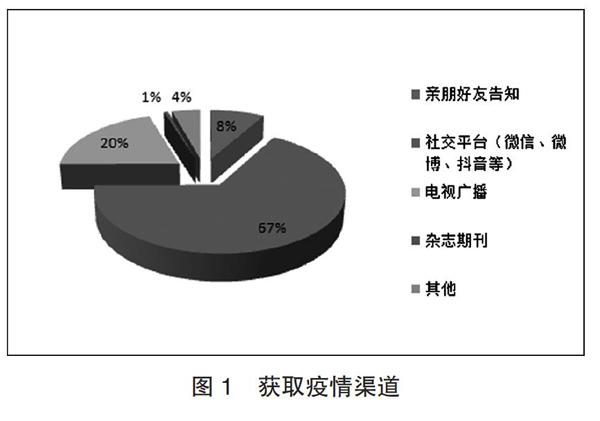

新冠病毒肺炎疫情帶來的延遲開學,讓學生宅家不能外出,給生活和學習造成了諸多不便。調查發現,45.55%的學生表示疫情對自己的生活造成了較大影響;20.91%的學生認為影響很大。如圖2,學生在疫情期間感受到三大心理壓力,來源分別是生活枯燥、疫情負面信息和學業壓力。很多學生表示宅家時間過長,渴望早點開學。過長的宅家時間所造成的精神空虛、感官疲勞要甚于疫情所引發的焦慮情緒。另外,大多數中職生長期習慣于外控嚴于內控、被動壓迫多于主動要求的學習方式,導致線上學習效果不佳,學生擔心學業但又無力改變,從而形成了內心沖突和心理壓力。

3.應急反應出現不安全感

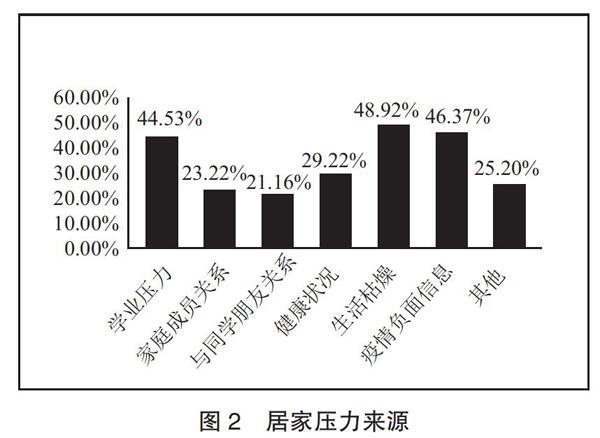

從認知層面看,21.5%的學生感覺沒有精神,腦子變遲鈍,記憶力下降,注意力不集中。9.4%的學生描述自己對身體的各種感覺過于敏感,會將自己身體上的不舒服與疫情聯系起來,懷疑自己是否感染了病毒。從情緒層面看,10.8%的學生表現出情緒低落,做任何事沒有興趣等抑郁情緒;76.4%的學生表示宅家時間過長,感覺生活枯燥、空虛。從行為層面看,疫情對生命造成的威脅產生強烈不安全感,讓部分學生出現了強迫癥狀,78.5%的學生通過不停刷手機獲取疫情消息; 27.1%的學生會非常頻繁、持續地洗手。除此之外,部分學生還出現心跳加快、胸悶、頭痛等身體上的問題和入睡困難、早醒等睡眠問題。(圖3)

4.求助被動缺少調適指南

從圖4看出,我市中職生應對自身心理問題時普遍采取自主調節的方法,例如打游戲、看電影、聽音樂、睡覺、吃東西等。在調節負面情緒方法論層面,缺乏資源意識,不太習慣向他人或專業機構求助。上述自主調節方法應對日常生活較小的情緒問題或許有一定的效果,但面對疫情期調適長期宅家生活產生的負面情緒,并不利于學生個體的心理成長和心理調適水平的提高。

5.作息異常連帶習慣不良

對學生宅家抗疫期間最常做行為的多項調查結果為例,前三的居家生活習慣分別為:刷微信、微博、短視頻等占63.98%;使用手機、電腦等玩游戲占59.9%;看劇、看電影占56.38%。而寫作業、看書等良好的學習習慣分別排名第四和第五。可以看出,學生不良習慣包括居家作息不規律,生活習慣差,對手機、電腦等電子產品過于依賴,不重視自我成長和身體鍛煉。(圖5)

6.親子關系披上“溫情”面紗

嚴峻的疫情使得很多父母都無法外出,增加了父母與孩子共處時間,83.9%的學生表示目前親子關系良好。但是有23.2%的學生認為“家庭成員關系”導致自己抗疫期心情差。究其原因,一方面,這次疫情引發的生存壓力讓家長的注意力更多關注于疫情,在某種程度上緩和了親子沖突;另一方面,家長面對原本學習興趣不強的孩子,沒有過高的學習期望,又缺乏先進的家教指導,因此親子關系披上“溫情”面紗,沒有真正改善,在疫情控制住、正常開學后,親子沖突概率會有一定的上升。(圖6)

7.網絡教學呈現兩極評價

在調查中發現,學生對線上教學評價呈現出兩極化。持反對意見的學生擔心在疫情控制之后學校可能會趕教學進度,而縮短雙休日及其他假期。盡管每個學生都有積極向上的心理潛能和本質需求,但落實到行動,則會表現出力不從心、吃不了苦、耐不了煩的“學困”狀態。另一方面,對于那些為學業焦慮、擔憂、渴望上學又無法實現的學生而言,線上教學像是一場及時雨,聽見自己老師的聲音,與同學之間趣味輕松的互動,都是學生在漫長假期中的心靈滋養。

8.復工復產恰遇頂崗實習

2月20日,浙江省寧波等大市相繼發文,做好職業學校學生頂崗實習工作,支持企業復工復產。在新冠病毒肺炎疫情處于攻堅的非常時期,中職生既要面對當前疫情,又要從學生角色向企業員工角色轉型,悄然滋生新的實習壓力。即使很多實習生樂意提前去企業參與復工期間的實習,部分家長卻因擔心疫情期間的安全隱患,親子出現意見分歧,親子關系緊張,更讓青春期的孩子產生逆反情緒。

三、改進建議:六大對策全力提升心理免疫力

1.強化黨建引領,讓防疫心理服務更有高度

構筑職業學校心理防疫服務機制,務必堅持黨建引領。將黨的思政教育方針、中華文化的人文關懷與現代心理學相貫通,引導師生堅定信念、堅定信心。疫情阻擊戰決勝的信心,來自黨的堅強領導,來自中國制度的巨大優勢,來自中華民族的偉大精神,來自人民群眾的團結力量。

讓心理健康教育成為學校治理有機組成部分。為避免網上不實消息引發恐慌和盲目行為,學校建議學生多關注官方權威渠道發布的疫情信息,提高對謠言的抵制能力,做到“不信謠”“不傳謠”。同時引導他們控制疫情獲取時間,盡量每日不超過1小時。

2.堅持“共享”學習,讓防疫心理服務更有厚度

心理服務嚴格遵守心理咨詢職業倫理規范。1月31日開始,全市組建中職防疫心理服務學習群,天天網上值班,天天交流反饋,至今已堅持33天。選派心理骨干教師,參與市級暖心服務心理援助熱線暨鄉鎮結對服務隊,掛靠浙江省抗疫心理援助熱線,定期接受省抗疫心理專家督導培訓。豐厚的專業知識儲備,為心理老師開展防疫針對性心理服務奠定了良好基礎。

學校開通抗“疫”心理咨詢援助熱線,對于因與高危地區人員有接觸史而被集中隔離或居家隔離的49位學生,心理老師白天線上進行“一對一”的心理健康狀況評估并提供心理援助服務,晚上在心理教師學習群督導分享個案,共享成長的樂趣。

3.推行“六四計劃”,讓防疫心理服務更有精度

推行“六四計劃”,即開展“六力”提升,服務“四類”人群。深入開展心理關懷“六力”提升計劃,借助信息化平臺,為學生提供權威有效的心理防疫科普知識,全程滲透提升中職學生的搜索力、執行力、轉化力、支持力、學習力、勞動力等“六個力”,分別對應理性思維、自我防護、正念行為、和諧關系、自主學習、生活技能等積極心理元素的行動力。

精準服務,深入開展心理服務“四類”支持計劃。學校心理老師結合本校學生特點,分層次、分類別第一時間編制校心理防疫指南,針對四類人群(普通學生、升學班學生、頂崗實習學生、湖北疫區學生)分別制訂心理服務指南手冊,從認識疾病的科普篇、心理服務技術的理論篇、實用心理緩壓方法的實操篇等,讓中職生保持理性平和、積極樂觀的心態。

4.完善點播課堂,讓防疫心理服務更有亮度

延遲開學,始終把身心健康放在第一位,堅持“每一位教師都學會做心理服務導師”的網絡教學新理念,以關愛、積極和充滿熱忱的態度參與教與學的過程。各校想方設法開發出靈活多樣的網絡教學指導“一校一案”,努力做到學習、生活和心理的平衡。

有序推出心理防疫團體輔導10節點播課。心理老師利用網絡平臺,開出系列菜單,如情緒的潘多拉、疫情與心態、疫情中的創新、企業觀察、復工與挑戰、我的抗逆力資源圈、人生第一次、選擇我的生涯目標、優勢學習、感恩的心等網絡課。學生可以在網絡平臺上跟老師互動,說出自己在疫情期間的心理困惑,心理老師“鍵對鍵”及時引導干預。

5.突出“家校企”聯結,讓防疫心理服務更有溫度

倡導家庭成員之間的關愛,形成家庭心理聯結,搞好“家校教育大合唱”。班主任利用釘釘、微信、QQ等多個平臺和渠道向學生和家長普及居家心理健康防護攻略,幫助家長學習如何關注居家孩子的情緒健康,發動家長共同做好學生心理防護工作。

鼓勵教師參與“云家訪”“云家長會”“云企業訪問”,與家長、企業帶班師一起共同培育職校生10個好習慣的養成,如遵守社會規則的習慣、理性愛國的習慣、同情與尊重的習慣、匠心與細節的習慣、運動的習慣、閱讀的習慣、自學的習慣、時間管理的習慣、志愿服務的習慣等,“學校-家庭-企業”合作培育學生的尊嚴感、秩序感、使命感等,培養學生家國情懷。

6.整合思政教育活動,讓防疫心理服務更有深度

疫情除了帶給我們一些恐慌之外,還讓我們靜下心重新思考人與自然、個人與集體,愛自己、愛家人和愛國家之間的關系。借助班主任、學科教師團隊力量,通過思政課程、課程思政,多渠道開展思政教育活動,挖掘疫情危機所帶來的心靈蕩滌。

疫情危機是學生精神成長的契機。結合戰“疫”前線中涌現的逆行者的感人事跡等真實案例,開展學生的愛國主義教育、生命教育、社會責任教育、英雄教育等思政教育活動,激勵學生奮發向上,努力成為高素質的社會主義未來建設者。

四、初顯成效:防疫期間那些匯聚起的力量

1.校校筑牢并守護著心理防疫線

全市中職學校均開通心理援助熱線、QQ咨詢平臺,先后編制《職校生居家防疫心理健康攻略》《師生心理防疫指南》等6本心理防疫手冊。各校通過學校微信公眾號發布學校心理專職老師聯系方式,由班主任轉發給學生和家長。心理老師做好心理熱線接聽工作,建好來訪學生的個案心理輔導記錄,定時跟蹤回訪。

2.班班積極聽課學習心理防疫技術

各職業學校針對疫情制訂出各具特色的心理健康課程實施計劃,供學生選擇性地靈活點播聽課。已錄制推出情緒的潘多拉——戴上防控疫情的“心理口罩”、陽光心態,靜待花開等6節心理健康網絡課程,已向學生傳授軀體放松技術、“蝴蝶拍”四步技術、“愿望清單”技術、幸福“三件事”技術、藝術心理治療技術等心理防疫技術,累計觀看點擊量逾萬。

3.人人勇敢參與心理防疫共同體

對于每一位學生而言,班主任、任課老師、心理專職老師、同伴、家長等都是心理防疫共同體中的一員。特別是心理專職老師已四次參加“騰訊會議”,定時接收浙江省心理衛生協會專家趙國秋教授、傅素芬教授以及相關省內心理、精神醫學專家的培訓指導和案例督導。

4.篇篇暖心報道傳遞著戰疫先鋒團隊好故事

我市多名中職心理老師先后參與浙江省抗疫心理援助服務熱線、心理名師工作室抗疫暖心服務隊等心理援助熱線。8篇戰“疫”典型案例文章,已先后在《中小學班主任》雜志、《寧波晚報》《現代金報》以及中共中央宣傳部“學習強國”學習平臺上報道。2月28日,該心理暖心隊榮獲市委組織部通報表揚的第二批在疫情防控一線表現突出的戰“疫”先鋒團隊。

黃百央? ?浙江省慈溪市教育局職教成教教研室副主任,中學高級教師。曾榮獲全國中職德育先進個人、全國班集體建設特別有成效的優秀班主任、浙江省技工院校心理健康學科帶頭人、寧波市名教師、寧波市“六爭攻堅”好干部等稱號。

何 青? ?浙江省慈溪市職業高級中學副校長,中學高級教師。

樓晨夢? ?浙江省慈溪市技師學院心理專業老師。