中醫護理在心衰病患者中的應用

張曉慧

心衰病常見證型一般包括陰陽兩虛、血瘀水停、心血瘀阻、血瘀飲停等[1],發病與血脈通行受阻、臟腑功能失調、情志內傷、外邪侵入、先天不足等有關,常致患者液體潴留、呼吸困難[2],干預不當會對患者個體、患者家庭產生嚴重影響。本院常以中醫護理手段輔助診療心衰病患者,可益其身心,并改善其血液流變學。筆者為具體分析中醫護理在心衰病患者中的實際效用,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選定本院于2017年12月5日—2019年6月17日期間收診的心衰病患者78例,應用等距抽樣法分觀察組(中醫護理)、對照組(基礎干預),各39例。觀察組中,16例女,23例男;年齡49~68歲,平均為(59.52±6.52)歲;對照組中,17例女,22例男;年齡50~70歲,平均為(59.83±6.47)歲。比較以上資料,P>0.05:組間無差異。

1.2 納入與排除標準 納入標準:①入組對象的知情同意書已簽署,均屬自愿參與;②入組對象的病例資料完整,其認知狀態、精神狀態均良好,符合心衰病標準。排除標準:①妊娠者、未成年人等特征人群;②嚴重心包填塞、瓣膜病(未修補)、完全性房室傳導阻滯、心源性休克、梗阻性心肌病及室性心律失常。

1.3 方法 對照組給予基礎干預,一般包括擴血管護理、利尿護理、檢查指導、強心護理以及環境管理等。觀察組在上述基礎干預下再行中醫護理,方法:①膳食護理,指導患者控制每日的液體攝入量以及鈉鹽攝入量,遵循多餐少量原則。若患者屬血瘀水停證或陽氣虧虛證,應忌油膩、寒涼、生冷食物,多吃玉米須、木耳、冬瓜、桃仁、海參、羊肉等益氣溫陽之品;若患者屬血瘀飲停證或心肺氣虛證,應忌肥膩、生冷食物,多吃大棗、蓮子、蜂蜜等補益心肺之品。②情志調理,為患者講解心衰疾病的診療手段、診療目的、診療效果及相關注意事項,期間可舉例成功病例,并可通過心理學各項溝通手段(如安慰、拉家常、接受協商等)給予其對癥干預,可短時間內穩定其內心情緒。③穴位貼敷護理,采用三七粉、冰片、麝香、全蝎、石菖蒲、降香、生白芥子、川芎等藥物及蜂蜜制成藥膏狀,于患者三陰交、內關(雙)、肺俞(雙)、心俞(雙)、厥陰俞(雙)、膻中等穴位處作相應貼敷治療,每日用1次,一次貼敷時間為30 min。貼敷前,醫務工作者需排除體質過敏者、皮膚病者。

1.4 觀察指標 觀察評測2組心衰病患者的血漿黏度、血液黏度(低切)、血液黏度(中切)、生活質量總評分及滿意度。通過全自動血流變快測儀(GD3LBY-N6K)對患者的血漿黏度、血液黏度(低切)、血液黏度(中切)行有效檢測;通過心力衰竭生活質量(明尼蘇達)量表評測心衰病患者的生活質量水平,分癥狀、情緒、社會及體力四個維度,單維度0~5分,共20分,分值低視為其質量水平高;院內自制滿意度評定(0~50分)量表評測心衰病患者的總滿意情況,特別滿意至非常不滿意的分值范圍可分為41~50分、31~40分、16~30分及0~15分。總滿意率=(相對滿意例數+特別滿意例數)/總例數×100%。

2 結果

2.1 2組心衰病患者的血液流變學比較 2組心衰病患者干預前的血液流變學(血漿黏度、血液黏度)比較,無顯著差異(P>0.05);2組心衰病患者干預后的血液流變學(血漿黏度、血液黏度)均低于干預前(P<0.05);觀察組心衰病患者干預后的血漿黏度(1.08±0.19)mPa·s、低切血液黏度(11.24±1.18)mPa·s、中切血液黏度(6.35±0.38)mPa·s均低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 2組心衰病患者的血液流變學比較 (例,

2.2 2組心衰病患者的生活質量水平比較 2組心衰病患者干預前的生活質量(癥狀、情緒、社會及體力)總評分比較,無顯著差異(P>0.05);2組心衰病患者干預后的生活質量(癥狀、情緒、社會及體力)總評分均低于干預前(P<0.05);觀察組心衰病患者干預后的生活質量總評分(8.02±1.19)分低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 2組心衰病患者的生活質量水平比較 (例,

注:與對照組心衰病患者的生活質量總評分比較,1)P<0.05(t=10.068)

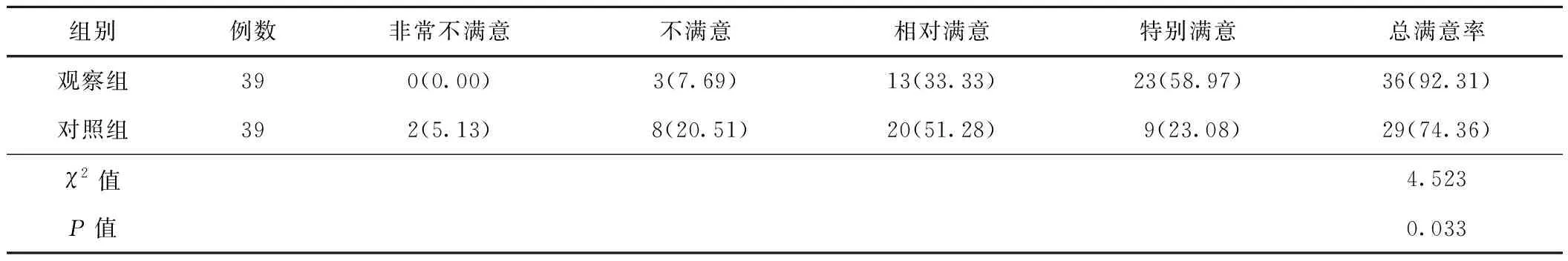

2.3 2組心衰病患者的干預總滿意情況比較 觀察組心衰病患者的滿意率(92.31%)高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 2組心衰病患者的干預滿意情況比較 (例,%)

3 討論

中醫學認為心衰病屬“怔忡”“水腫”“心悸”“痰飲”及“咳喘”等范疇[3],病因包括心氣不足、心陽虛等,多表現為發紺、脅下瘀塊、浮腫、咳喘與心悸等癥狀。近幾年心衰病的發病率隨著民眾生活結構、生活環境、生活習慣的變化而持續走高,引發各大醫療機構關注。本院為解決心衰病患者的上述問題,以中醫護理、基礎干預作聯合診療,與單獨基礎干預比較,聯合干預手段可幫助患者通絡止痛、活血化瘀,維持其充足睡眠,增強患者體質,并可對其血液流變學、生活質量水平行有效改善[4]。如文中表1~3,觀察組心衰病患者干預后的血漿黏度、血液黏度(低切)、血液黏度(中切)及生活質量總評分均低于對照組(P<0.05);觀察組心衰病患者的滿意率(92.31%)高于對照組(P<0.05)。對比可證中醫護理在心衰病患者中的實際效用。其原因主要是中醫護理可結合“溫馨關懷、因人施護”理念,并通過膳食護理、情志調理、穴位貼敷護理等方式,對患者的臨床需求進行有效滿足,可避免患者心脈失暢、氣血耗逆,維持患者的心肌供血功能以及其他臟腑功能,整體效果顯著。

綜上所得,心衰病患者采用中醫護理,可對其內心壓力、身體健康、生活質量產生良性影響,具有一定推廣價值。