中醫情志護理對焦慮癥患者的心理狀態及生活質量的影響分析

杜榮煥 王小娜

焦慮癥是指因神經紊亂而產生一系列焦慮、恐懼、擔心、失眠等異常狀態的心理疾病,患者多伴機運動功能異常,缺乏安全感,有明顯的恐懼、緊張情緒[1]。本案選取了126例于2018年3月—2019年3月在我院接受診療的焦慮癥患者為研究對象,將其分為2組分別給予常規護理與中醫情志護理,觀察了2組患者護理前后的心理狀態與生活質量的變化情況,并比較了2組患者的護理滿意度情況,現將研究結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本案研究對象126例,均為于2018年3月—2019年3月在我院接受診療的焦慮癥患者,依護理方法不同將患者分為常規組與中醫組各63例。常規組中男性患者35例,女性患者28例;年齡18~73歲,平均(48.46±5.33)歲;病程6個月至7年,平均(3.13±1.07)年。中醫組中男性患者33例,女性患者30例;年齡18~75歲,平均(47.57±5.04)歲;病程6個月至8年,平均(3.25±1.05)年。2組患者基線資料比較無顯著差異,具可比性。本研究經本院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬知曉本案研究內容,并簽署知情同意書。

1.2 病例選擇標準 所有患者均與《中國精神障礙分類與診斷標準第三版》中焦慮癥的相關診斷標準相符,癥狀主要表現為持續性原發性焦慮癥狀,且以下列癥狀中的2項以上相符:經常或持續性無明確對象與內容的恐懼;伴自主神經癥狀或是運動性不安感;社會功能受損;癥狀持續至少6個月,漢密爾頓焦慮量表(HAMA)分超14分。排除患有精神疾病、甲亢、高血壓、冠心病、存在交流障礙或藥物依賴等患者。

1.3 方法 給予常規組患者以常規護理;中醫組患者于常規組患者基礎上加施中醫情志護理,具體措施如下:①情志相勝:依中醫五行中的相生相克理論,悲可勝怒、喜可勝悲、恐可勝喜、思可勝恐、怒可勝思等,積極與患者進行溝通,了解患者的心理狀態,并結合患者實際的心理狀態,采取情志相勝的方式,緩解患者不良心理情緒,如患者因擔心無法融入社會或是給家庭帶來負擔而產生恐懼、悲傷等情緒,護理人員可依思可勝恐、喜可勝悲的理論,給予患者心理疏導;患者在剛入院時,因環境的改變與自身疾病的原因,極易產生緊張、恐懼等心理,護理人員即可依喜勝憂的理論,通過講笑話、聽相聲等方式,讓患者盡快擺脫憂慮,建立健康樂觀的心態,使患者能盡快熟悉并接受新環境。②移情:護理人員可主動了解患者喜好,為患者播放其喜愛的音樂、電影、電視劇等,轉移患者注意力,以緩解患者的負面情緒;鼓勵患者與醫護人員、同類病友及家屬等進行溝通和交流,主動參與集體活動,培養自身興趣愛好、發揮個人特長,使自己變得豁朗。③發泄解郁:引導患者通過對他人傾訴、實施安全發泄行為等讓患者將內心抑郁、焦慮情緒發泄出來,以緩解患者心理壓力;鼓勵患者家屬多與患者進行溝通,主動傾聽患者傾訴,并對其不良心理情緒表示理解,多帶患者出去散心,讓患者感受外界的美好,使患者能有多種方式發泄自身不良情緒。④答疑解惑:患者負面情緒的產生多數與患者缺乏對疾病與治療方式的深入了解有著直接的關系,對此,護理人員應給予患者健康宣教,告知患者疾病的產生原因、治療方法、治療過程當中的注意事項等,以提高患者對疾病的認知程度;同時,可為患者講解治療成功的案例,為患者介紹治療成功的病友,以幫助患者樹立治療信心,消除患者疑慮。

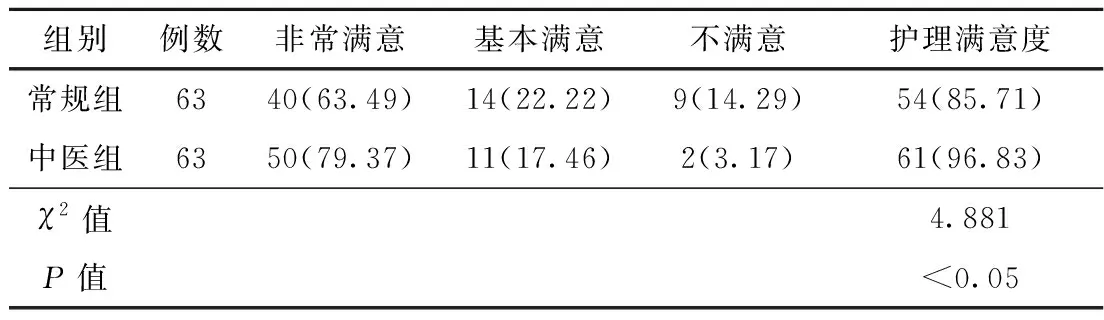

1.4 觀察指標與評判標準 觀察患者護理前后的焦慮癥狀改善情況,利用漢密爾頓焦慮量表對患者焦慮癥狀進行評價,得分越高,表明患者的焦慮程度越嚴重。比較2組患者護理前后的生活質量情況,利用健康調查簡表(SF-36)對患者生活質量進行評價,得分越高表明患者生活質量越好。記錄2組患者護理滿意度,利用本院自制患者護理滿意度調查表進行調查,調查結果分為非常滿意、基本滿意和不滿意三個等級,采取百分制評分,得分超85分為非常滿意,得分為70~85分為基本滿意,得分低于70分為不滿意。滿意率=(非常滿意例數+基本滿意例數)/總例數×100%。

2 結果

2.1 2組患者護理前后焦慮癥狀改善情況比較 2組患者護理前HAMD評分比較無顯著差異(P>0.05),護理后均有所下降,中醫組患者護理后HAMD評分明顯低于常規組,組間比較存在顯著差異(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者護理前后HAMD評分比較 (例,

2.2 2組患者護理前后生活質量改善情況比較 2組患者護理前SF-36評分比較無顯著差異(P>0.05),護理后均有所上升,中醫組護理后SF-36評分明顯高于常規組,組間比較存在顯著差異(P<0.05)。見表2。

2.3 2組患者護理滿意度情況比較 中醫組患者護理滿意率為96.83%,較常規組的85.71%明顯更高,組間比較存在顯著差異(P<0.05)。見表3。

表2 2組患者護理前后SF-36評分比較 (例,

表3 2組患者護理滿意度情況比較 (例,%)

3 討論

焦慮癥是現代都市人群中常見的精神類疾病,患者常感覺焦慮、緊張及莫名的恐懼。伴隨時代的發展,人們的工作和生活壓力越來越大,焦慮癥的發生率不斷上升。隨著人們生活水平的提高,現護理學已逐步從傳統模式發展成整體模式,對于患者的護理更加重視為其提供心理方面的服務[2]。焦慮癥患者本身存在嚴重的焦慮、擔憂等情況,若不及時給予護理干預,將極可能導致患者產生自殘、自殺的思想與行為。

中醫的情志護理,是指護理人員通過語言、表情、姿勢、態度、行為等給予患者相應護理服務,以此來影響并改善患者的不良情緒,使患者能以最佳的心理狀態來面對治療與護理[3]。對于現代化醫學而言,中醫情志護理其實就是心理護理,但其又不同于普遍的心理護理。中醫的情志護理擁有豐富的理論經驗,主要目的在于通過情志護理來調整患者的心理狀態,以幫助患者將病情轉危為安[4]。情志護理是中醫護理研究領域所開拓的針對患者不良心理情緒實施護理的方法。中醫臨床實踐表明,患者的情志與疾病之間存在非常密切的聯系,《醫學正傳》有言:“情志致病可損五臟”,情緒的變化會對內臟產生不同的影響[5],因此,情志護理非常有利改善患者病情。中醫學認為,人有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等七情,此七情是人們對于外界事物的一種情感反應,本身是不會引起疾病的,但若情志過激,超出人的正常承受范圍,就極可能導致人體氣機紊亂,臟腑失調,最終引起疾病的產生[6]。“人體五志惟心所使”,人的各種情感表達均以“心”為中心,一切均是人心中所想,是人的情感表達[7]。情志由五臟精氣所生,情志失常就會導致人體臟腑的精、氣、血、神發生異常。所謂“心病還需心藥醫”,由情志失常所產生的疾病自然也需從情志出發進行治療,我國古代便有“移情”“疏導”“暗示”等情志護理方法[8],結合中醫五行相生相克的理論,古人有提出“怒傷肝”“憂傷肺”的理論[9]。

本案126例于我院進行診療的焦慮癥患者分為2組,分別行常規護理與中醫情志護理,研究結果顯示,經護理后,中醫組患者的HAMD評分為(17.01±6.25)分,明顯低于護理前與常規組護理后(P<0.05),表明經中醫情志護理,患者焦慮癥狀得到明顯緩解,焦慮程度明顯減輕;中醫組患者護理后SF-36評分為(80.22±8.13)分,明顯高于護理前與常規組護理后(P<0.05),表明患者經中醫情志護理后,生活質量明顯改善。另,本案研究結果還顯示,中醫組患者的護理滿意率明顯高于常規組(96.83%vs85.71%),說明中醫情志護理能提高患者護理滿意度,有利減少護患糾紛,構建良好護患關系。分析其原因,首先,情志相勝依中醫五行相生相克的理論,以一種情志活動來淡化了另一種不良情志,《丹溪心法》有云:“怒傷以憂勝之,喜傷以恐勝之,恐傷以思勝之,驚傷以憂勝之,悲傷以喜勝之”[10],在實際護理的過程當中,護理人員可依患者的實際情況采取恰當的方式來以一種情志淡化或去除另一種情志,以緩解患者不良情緒;其次,移情法讓患者的注意力不再集中于自身疾病上,而是轉移至其感興趣的話題或是活動上,有利誘發出患者的積極情緒;再次,中醫有云:“神者,伸也,人神好伸而惡郁,郁則神傷,危害匪淺”,可見,適當發泄情緒有利緩解患者負面心理狀態,是減輕患者負面情緒的良好措施[11]。在進行護理的過程當中,護理人員可指導患者通過語言、適當的行為進行情緒發泄;最后,答疑解惑讓患者能正確認識自身疾病,不會產生過度悲觀或是樂觀的心理,使患者能正確而積極地面對治療與護理,減輕了患者因對疾病的未知而產生的負面情緒。要注意的是,在對患者進行護理的過程當中,要及時了解患者心理狀態的變化,定期對患者心理狀態進行評估,檢驗所采取情志護理方法的應用效果,并不斷進行改善[12],提高中醫情志護理的針對性,以為患者提供更加優質的護理服務。此外,中醫情志護理應貫穿治療始終,在給予患者中醫情志護理的過程當中,切勿一味說教,要多種護理方法相互結合,以免患者產生厭煩感,最終適得其反。

針對焦慮癥患者,對其行中醫情志護理有利減輕患者焦慮程度,改善患者心理狀態,提高患者生活質量,且患者護理滿意度較高,有利促進和諧護患關系的構建,值得在臨床當中推廣應用。