針刺治療原發(fā)性痛經的選穴規(guī)律研究

孫 碩 張澤宇

原發(fā)性痛經是最常見的婦科疼痛性疾病。瑞典哥德堡城市19歲女青年隨機抽樣調查顯示痛經發(fā)生率72%,15%因嚴重痛經限制日常活動并對止痛藥無效8%,國外報道痛經的發(fā)病率為43%~90%,其中重度痛經約占18%,13.55%的原發(fā)性痛經患者每個月有1~3 d無法正常工作[1],嚴重影響人們的日常生活。然而目前西醫(yī)主要以鎮(zhèn)痛治療為主,藥物療法主要是非甾體抗炎藥和口服避孕藥,效果一般且對身體健康有一定損害,并沒有被人們所認可和推廣。中醫(yī)治療原發(fā)性痛經分為內服和外治,內服中藥存在治療周期長、即時止痛效果差等弊端,令患者難以堅持,外治法以針刺為主,針刺治療原發(fā)性痛經是一種非常有效的治療方法,值得推廣應用并深入研究[2],旨在對針刺在治療原發(fā)性痛經方面的選穴規(guī)律做進一步研究歸納。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略以“中醫(yī)”“原發(fā)性痛經”“針刺”“腧穴”為檢索詞,計算機檢索中文科技期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫、中國期刊全文數據庫、維普等數據庫2009年1月—2019年10月公開發(fā)表的研究針刺治療原發(fā)性痛經的文獻。研究文獻為中文文獻。

1.2 納入標準①研究對象為原發(fā)性痛經患者,且診斷標準明確,患者年齡、病程、證型、病例來源等不限;②以針刺治療為臨床主要治療方法;③結局指標:簡化McGill疼痛詢問量表(MPQ)積分、視覺模擬評分法(VAS)、COX痛經癥狀量表治愈率、有效率等。

1.3 排除標準①重復檢出或發(fā)表的文獻;②針刺為輔助治療手法;③個案報道、病例系列觀察等非臨床隨機對照試驗文獻;④綜述、理論探討、實驗研究等非臨床研究類文獻。

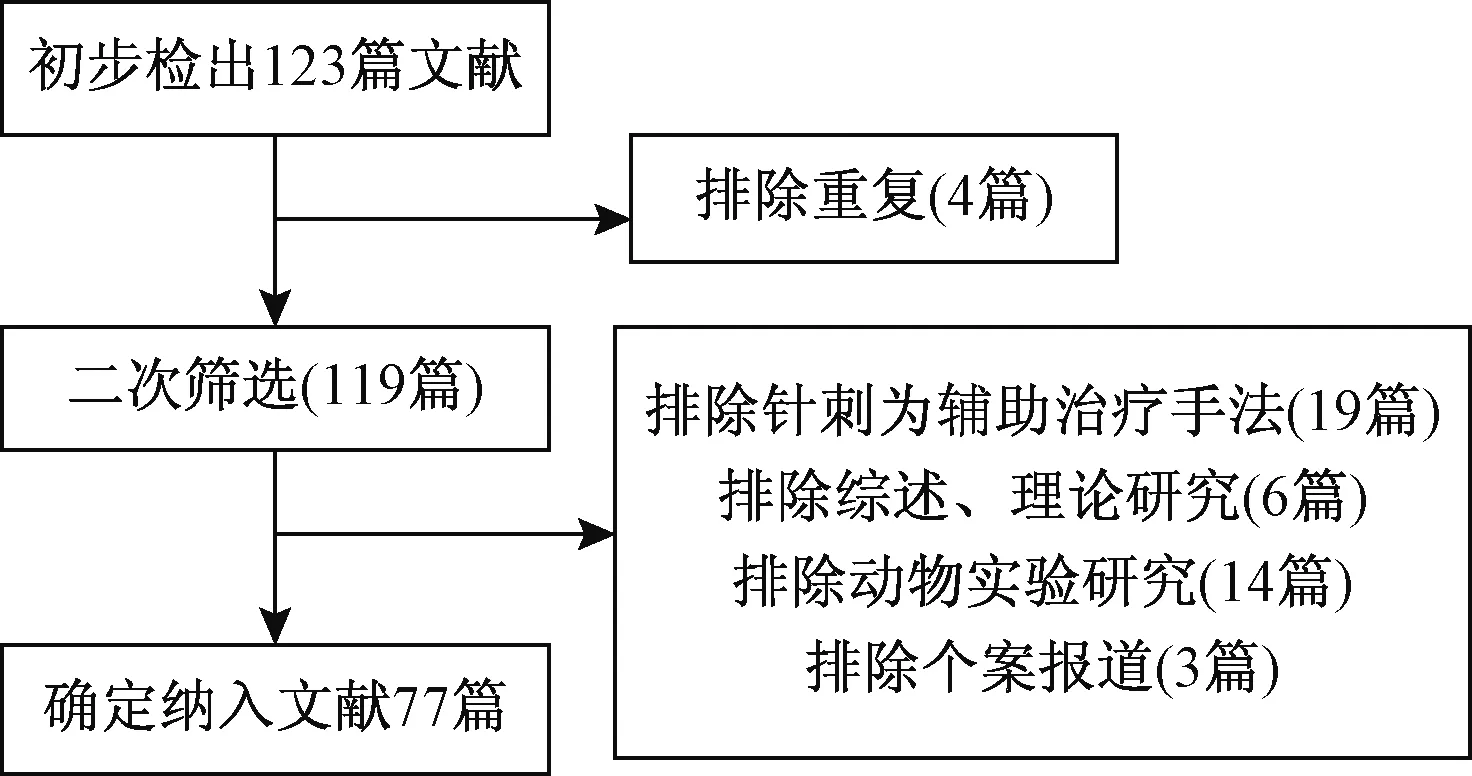

1.4 文獻檢索流程采用中國知網(CNKI)、萬方數據庫、維普中文科技數據庫等數據庫共檢索到文獻123篇,再通過閱讀摘要和全文,依據研究目的、納入標準和排除標準進行篩選,最終篩選出符合納入標準的文獻有77篇。

圖1 文獻檢索流程和結果

2 結果

對上述所有數據進行整理研究后,準備利用軟件行數據分析。首先,使用Excel對77個針刺處方中出現的所有穴位進行頻數分析和頻率分析。

2.1 各腧穴使用頻次高頻出現的穴位分別是三陰交(17.29%)、關元(13.91%)、地機(7.14%)、足三里(6.77%)、次髎(6.77%)、十七椎(6.77%)、氣海(6.02%)、中極(4.89%)、子宮(4.52%)。三陰交是治療原發(fā)性痛經最常使用的腧穴,為足太陰脾經之穴,同時也是足少陰腎經、足太陰脾經、足厥陰肝經三陰經的交會穴,強刺激可以活血、行血、補益氣血。關元為任脈之穴,為一身之本,具有調理胞宮、溫暖沖任的作用。地機為足太陰脾經郄穴,善治血證、可協調肝、脾、腎三臟,充盈沖任二脈,通調氣血;經外奇穴選用十七椎穴可以通調督脈,振奮陽氣,子宮為治療痛經的經驗效穴,針刺之能疏通經脈、行氣活血化瘀;此五個主穴的組合搭配,臨床實踐常可收到很好的療效。見表1。

表1 各腧穴使用頻次結果

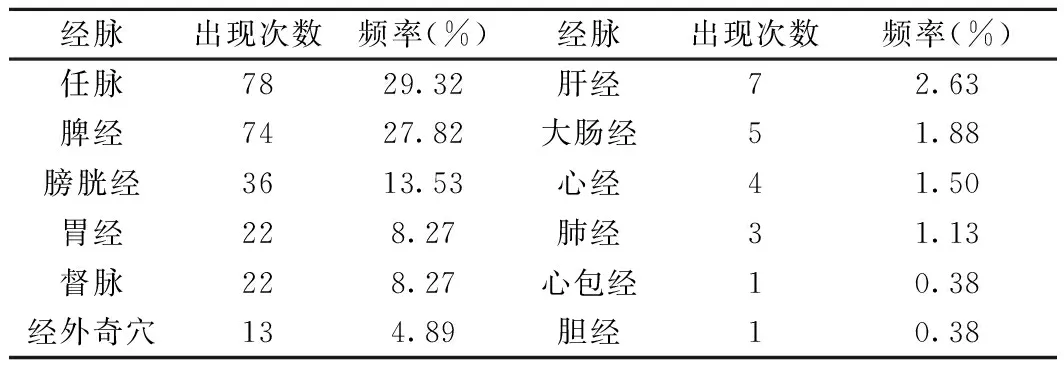

2.2 各經絡使用頻次治療原發(fā)性痛經時選取經絡的規(guī)律為:①十四經脈中重視任督二脈的使用,尤其是任脈的使用(29.32%),任脈使用頻率(29.32%)大于督脈(8.27%)使用頻率。②十四經脈中陰經使用頻率(62.4%)大于陽經(32.71%);足三陰經使用頻率(30.45%)大于足三陽經(8.65%);手三陽經使用頻率(3.3%)大于手三陰經使用頻率(1.9%)。③足三陰中以足太陰脾經使用頻率(27.82%)最高,足三陽中以足陽明胃經使用頻率(8.27%)最高。④針刺處方中所用腧穴歸經情況如下,任脈、足太陰脾經、足太陽膀胱經、足陽明胃經、督脈、足厥陰肝經是研究的77個處方中經絡出現次數較多的幾條經脈。見表2。

表2 各經絡使用頻次

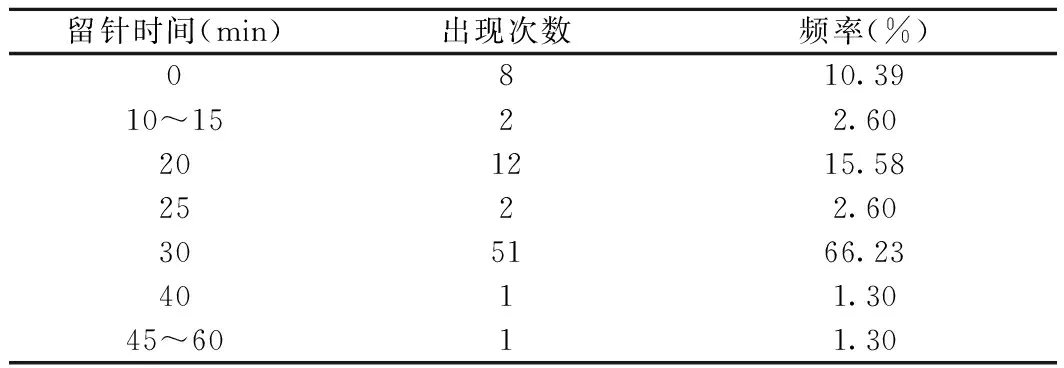

2.3 留針時間治療原發(fā)性痛經時留針時間以20~40 min為佳,占70.13%;留針10~20 min占18.18%;留針40~60 min占1.3%;此外還有部分醫(yī)家(10.39%)不留針。見表3。

表3 留針時間

3 討論

分析以上檢索結果,得出針刺治療原發(fā)性痛經的取穴規(guī)律如下:①重視任督二脈的使用《素問·上古天真論》有云:“女子七歲,腎氣盛,齒更發(fā)長;二七而天癸至,任脈通,太沖脈盛,月事以時下”。《素問·骨空論》云:“任脈為病,男子內結七疝,女子帶下瘕聚”。《難經·二十八難》言:“任脈者,起于中極之下,以上毛際,循腹里,上關元,至咽喉”。《奇經八脈考》言:“督脈起于腎下胞中,至于少腹”。即任、督各自循行經過胞宮,均與胞宮密不可分,故成為針灸治療痛經的重要經絡。可以通過針刺任脈上的穴位,如關元、中極,督脈穴位命門、腰陽關等,有效治療本經所主治的適應證。②重視調理脾經、胃經。原發(fā)性痛經病機基礎所重在沖脈,所重在胃氣,所重在心脾生化之源,沖任之血由陽明水谷所化,脾統(tǒng)血、胃為倉廩之官,為后天之主的功能密不可分。所以太陰脾氣,陽明胃氣為沖脈之本,故調理任督二脈之外,要以調理太陰陽明為總綱。針灸治療原發(fā)性痛經常用的18個穴位中,屬于脾經和屬脾經交會穴的穴位為8個,脾經的三陰交、地機、血海,脾經交會穴中極、關元為針法灸法治療中必選穴位。通過調補脾胃既使氣血有源,后天之本得以固,又使沖任之脈得以盈。③注重陰經的使用。子宮位于下腹部,為陰經循行所過之位。原發(fā)性痛經的發(fā)病機制與肝、脾、腎密切相關。肝藏血、主疏泄,腎藏精、主生長發(fā)育,脾統(tǒng)血、為后天之主的功能密不可分,而肝、脾、腎屬人體的五臟,五臟藏而不瀉,相對于六腑而言屬陰,故治療時陰經使用頻率明顯高于陽經。④重視經外奇穴的使用。《針灸孔穴及其療法便覽》云:“十七椎穴下,奇穴……主治轉胞,腰痛。”督脈起于胞中,十七椎又與胞宮相近,針灸十七椎可起到局部治療作用。十七椎被認為是治療痛經的經驗效穴[5],子宮定位與胞宮位置相近,又可通過局部調節(jié)作用治療痛經起到通而不痛的作用。⑤留針時間多在20~30 min。《黃帝內經》有關于針灸留針時間長短的記載,針刺留針時間長短不一,且受個人體質、病程、病因、季節(jié)等多種因素的影響[6],因此,需要進一步研究不同留針時間對不同疼痛程度患者的鎮(zhèn)痛效果。柳春梅等[7]發(fā)現針刺十七椎穴留針30 min可以更好地減輕原發(fā)性痛經患者的疼痛程度。由于痛經多是由氣滯、寒凝使胞脈瘀阻,故適當延長留針時間至30 min時可以更有效地祛除寒凝、氣滯、血瘀,從而達到最佳鎮(zhèn)痛效果,消除痛經癥狀。

綜上所述,針刺治療原發(fā)性痛經時重視任督二脈及足太陰脾、足陽明胃經的使用。從經絡角度而言,以任脈和足三陰經為主;具體從腧穴的角度而言,以三陰交、關元、地機、足三里、次髎、十七椎、氣海、中極、子宮為主。故臨床上可以應用以上取穴規(guī)律來選穴、定經,再依據不同兼證進行辨證加減以達到提高診療效率的目的。