小學道德與法治生活化教學的策略淺談

梁惠興

小學是人生的重要階段,學生接受怎樣的教育,就會在意識里建構起怎樣的人生觀和世界觀,就會成為怎樣的人。小學階段的道德與法治教學的目的在于提升學生的品德,發展學生的道德和法治核心素養,促進學生健康發展,具備新時代社會主義國家所必備的道德品質。教學內容大多來自于學校、家庭和社會生活,是與學生生活息息相關的,所以生活性是該課程的重要特征。

一、緊扣核心,落實“生活化”目標

新課改下,教學目標需要從知識、能力、情感三個維度進行綜合考量。教學目標是小學道德與法治教學的基本指向,影響著教師與小學生的教學行為,只有確立生活化這一核心教學目標,道德與法治課程才能落地有聲,直指標的。道德與法治教材是面向全國不同地區兒童發展的角度編寫的教材,具有一統性、廣泛性特點。而在實際教學中,確立生活化的教學目標,教師應對整冊教材、各個章節和單元的內容進行全面梳理、通盤考慮,從廣度和深度進行縱橫比較,深入挖掘道德與法治教材中所包含的道德與法治教學內涵,縱橫捭闔、前后勾連,客觀分析教材內容和生活之間的內在聯系,特別注意結合學生的學情和道德認知特點,對教材內容進行合理的取舍,有的放矢,確定有效的教學目標和教學內容。

實踐證明,從學生的生活認知出發,對教學目標進行有針對性的精細化設計,學生的道德與法治學習才真正有效、有料。

二、架設橋梁,創設“生活化”情境

道德與法治課程有一個顯著的特點:學習是為了應用。從教學目的來看,教學是為了培養學生正確的道德與法治觀念,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。因而,用生活場景檢測學生的道德與法治行為,在一定的情境中進行教學實踐,更利于教學目標的達成。教師應豐富教學手段,在課堂中通過多種途徑和形式,創設“生活化”的教學情境,讓學生踐行道德和法治的能力。這樣的教學情境是社會場景的真實再現,是社會生活的還原呈現,是生活化的真實體驗,對學生而言是社會能力的檢測和鍛煉,既檢查了學生道德認知程度,又使學生在模擬真實的社會生活中得到檢測和教育,使其道德認知與道德行為實現知行統一。

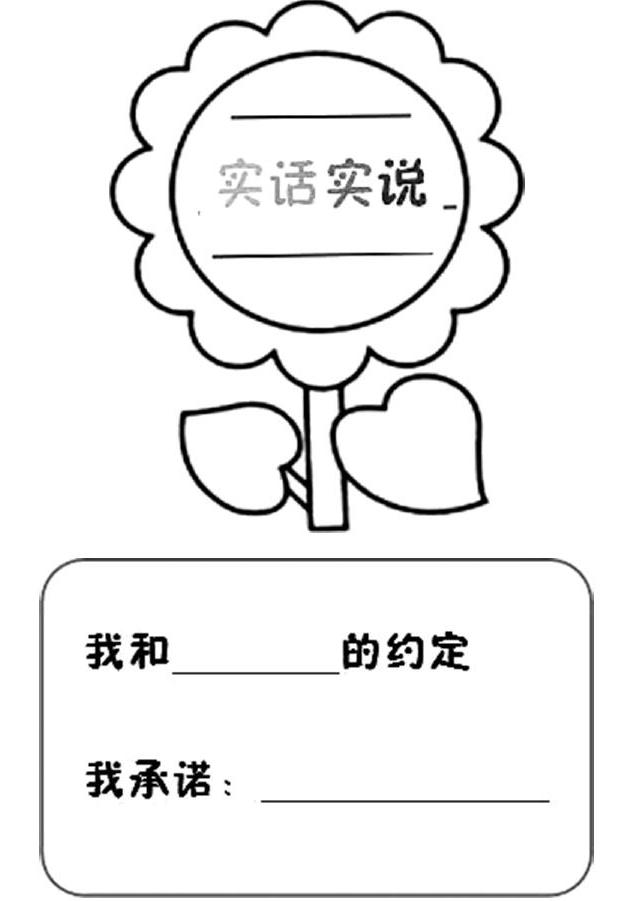

例如教學《誠實花兒開》,教師先出示如下的圖,讓學生填寫卡片。

學生填完后教師肯定學生的學習行為。接著創設一個生活化的情境:你們有沒有想要進行誠實約定的人?選擇一個人,這個人可以是爸爸、媽媽或是好朋友,來寫下你們的約定吧!此舉目的在于創設生活化的情境,讓學生知無不言,言無不盡。學生在輕松愉悅的情境中放松心態,在被真實還原的情境中暢所欲言,表達內心真實的感受。

在學生充分交流之后,再次創設情境,兩名同學為表演模擬對象,向對方傾訴“約定”。這種表演是基于生活實際的,基于學生的已有生活經驗的。在表演和觀看的過程中,學生進一步明白誠實是如金子般的美好品質,誠實地對待約定的人和事,有利于架起親情、友情之橋,利于人與人之間美好關系的建立。

三、角色體驗,激發“生活化”的情感

道德與法治教學改革的顯著之處在于激發學生的探究熱情,培養他們運用道德認知發現問題并解決問題的能力,而不是給他們口頭上的、書面上的道德理論。曉之以理,動之以情。道德行為的形成要從內而外激發學生的道德情感,通過角色換位達到動情入情之目的。教師應激發學生走進生活、觀察生活、體驗生活的情感。教學中,除了創設情境,我們還可以通過對比、思辨、體驗等方式,讓學生對道德現象進行甄別、思辨、體悟等,使其置身道德現象之中,明是非、辨善惡、曉黑白、懂好惡,引發感情的共鳴,獲得情感的升華,樹立正確地人生態度和價值觀。

例如,在學習《懂禮貌、人人夸》這一內容時,雖然學生從小就接受文明禮貌的教育,但是他們在實際生活中不禮貌的現象卻很多,如說話不文明、不知道尊重別人、對別人態度傲慢等,如果靠單純的說教,教學效果顯然低下。針對這種情況,我設計了三種場景的漫畫,讓學生換位思考:如果你就是漫畫中的主人公,遇到這些情況你會怎么對待? 引導學生在情境中體驗和感受。學生在對比中認識到,生活中遇到不禮貌的人或自己不被尊重時,心里不好受、覺得有被歧視的落差感;在受到尊重、被人以禮相待時內心有滿足感和愉悅感。

通過上述活動,學生獲得了情感的體驗,懂得了以禮待人、文明與人交往的相處原則,也引發了學生對自己以往不好做法的反思,促發了學生的自我內省。

道德與法治課就是幫助學生過積極健康的生活,“幫助”不是代替,不是一種強制命令,而是引導學生自己去體驗、去感悟,這樣才能內化成學生內在的心理品質。只有激發動其心扉的情感才是有效的教育。

四、豐富形式,拓展“生活化”活動

低年級的兒童對社會、自然充滿好奇,活動是他們最喜歡的一種學習方式。在道德與法治生活化教學中,教師應多組織實踐活動,讓學生在活動中感知,在親身實踐中生成道德與法治意識,在實際生活中探究道德與法治知識。在新課改中,綜合實踐活動已經被定為最基本的教學活動之一,而開設這個基本的教學活動的初衷便是為了實現生活化教育。因此,教師應抓住這一教育時機,以實踐活動來引導學生探究道德與法治知識,在實踐中優化他們的道德品質與法治意識,使其自覺成長為有良好道德和法治素養的社會好公民。

教師引導學生用自己喜歡的方式表達對老師的歌頌,這是最為開放、自主而又人性化的教學活動設計。學生都有自己的學習認知特點,對相同學習內容,自然也會生發不同的感悟。特別是表達方式的選擇,給學生以充分的自主權,學生具體操作的主動性大大提升,為課堂教學注入新鮮活力。更為重要的是,學生在親身參與活動的過程中,獲得道德認知、懂得尊師敬師,用不同的形式呈現對老師的愛戴之情,道德行為也得到了印證和升華。

總之,道德與法治課程是一門生活性、實踐性很強的課程。生活是道德與法治教學的源泉,教師要基于學生的道德與法治核心素養發展,將生活源頭活水引入教學,讓道德與法治教學的理論從生活中來,到生活中去,讓課堂小天地變成生活大舞臺,從而彰顯道德與法治的魅力,成為學生潤澤生命、建構正確的人生觀、世界觀和價值觀的最好途徑。

責任編輯 李少杰