疫情下人工智能與科技期刊融合發展探析

【摘 要】 人工智能對期刊出版的影響是顛覆性的,通過影響出版流程來實現期刊出版流程的高效化和智能化。科技期刊應抓住人工智能發展的契機,實現“人工智能+期刊出版”的新辦刊模式。在突發的新冠肺炎疫情下,科技期刊應積極思考智慧出版路徑,加強智能出版隊伍建設,提供優質出版內容,真正實現出版業的智能化轉型升級。

【關 鍵 詞】疫情;人工智能;科技期刊;出版融合

【作者單位】劉煥英,廣州市第一人民醫院《廣州醫藥》編輯部。

【中圖分類號】G237.5 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2020.07.006

近年來,人工智能已經進入社會生活的各個領域,我國已在戰略和行動層面部署人工智能的發展目標。人工智能正加速進入出版業,其與出版系統的深度融合將成為未來發展的大趨勢。在未來,人工智能對期刊出版的影響是顛覆性的,通過知識服務來實現期刊出版流程的高效化和智能化[1]。出版智能化是人工智能與出版深度融合的主要方向,因此,探討人工智能與科技出版的融合發展問題至關重要。

不少學者對“出版+人工智能”進行了深入研究。張勇等認為,人工智能與學術期刊的深度融合,必須建立在以大數據為基礎,利用現代互聯網手段,形成以人工智能為核心的智能化新格局[2]。范軍等認為,人工智能出版具有以人機生產協作化、出版資源集約化、產品形態多元化、知識服務交互化等特點[3]。張海生等認為,人工智能與出版以技術為物質基礎,以數據為內容基礎,以算法為有效服務[4]。

新冠肺炎疫情的暴發,對各行各業造成不同的沖擊,但也加快了部分產業數字化,為經濟社會的數字化轉型帶來極大的挑戰。習近平總書記在主持召開的中央全面深化改革委員會第十二次會議上,強調要鼓勵運用大數據、人工智能、云計算等數字技術,在疫情監測分析、防控救治等方面更好發揮支撐作用。科技期刊是發表具有研究價值的學術創新成果、進行學術交流的主要載體,具有對疫情防控工作的正面引導作用。在人工智能與科技期刊出版融合的大背景下,出版人應抓緊機遇,以“人工智能+期刊出版”的理念為抗疫出一分力,充分彰顯出版人的使命擔當。疫情過后,科技期刊更要積極通過人工智能技術加快科技期刊的數字化轉型升級,實現科技期刊出版智能化。

目前,關于人工智能與出版的研究主要從宏觀統籌的角度出發,研究人工智能對期刊出版的影響,但這些研究沒有涉及人工智能對科技期刊出版流程微觀環節的影響及改變。本研究就人工智能與科技期刊深度融合對出版流程微觀環節的影響及改變進行深入分析,為科技期刊智慧出版的發展提供思路。

一、人工智能融合科技期刊出版的優勢

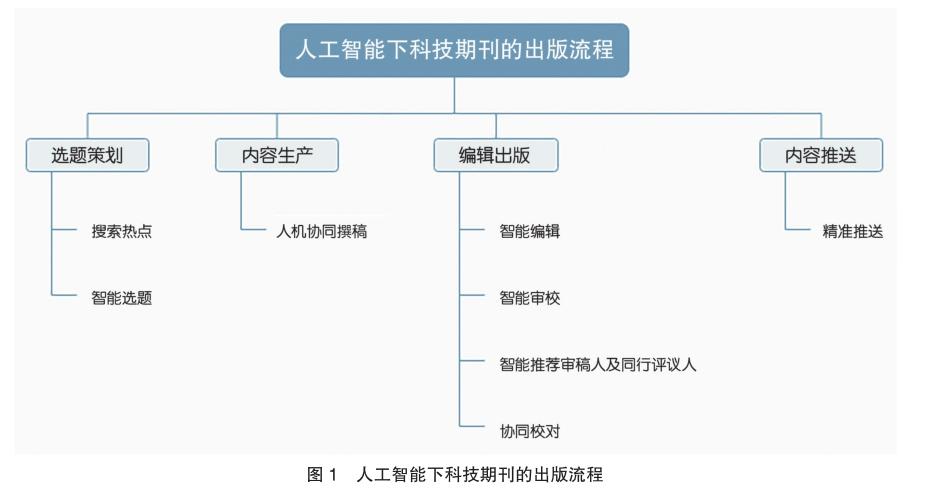

與傳統出版模式相比,人工智能融合科技期刊出版,能適時構建一套自動化、智能化、系統化的出版流程,有利于科技期刊實現可持續發展。見圖1。

1.智能選題策劃

選題策劃是科技期刊出版產業鏈的頂端,一個完整的選題策劃過程涉及眾多變量,如政策、作者、讀者、學術發展等,而以往這些變量主要依靠編輯和編委的學識以及對該學科的預見及判斷來把握,這種方式在如今信息發達的網絡時代已經滯后。人工智能能降低人為因素導致的偏差,能抓取社會熱點、行業信息及讀者和作者信息,為科技期刊的選題策劃提供全局化思維和科學化手段。如在新冠肺炎疫情下,編輯部可利用智能算法,挖掘更多的抗疫選題,對各學科相關專家就疫情的研究進行定向約稿,介紹新冠肺炎研究的新進展。這不僅能促進學科之間的互動和交流,還能有效發揮科技助力疫情防控工作。

2.人機協同內容生產

在傳統期刊出版流程中,稿件由作者完成,稿件質量由作者的專業知識、對科研結果進行整合構建而成,計算機只是輔助作者進行記錄。利用人工智能的協同編纂系統進行的科技論文內容生產,可以協助作者進行文獻資料的整理、分析及寫作。人工智能協同編纂能系統充分利用群體智能的理論和技術,能夠支持作者在線撰稿、編輯在線編輯,以及二者協同編輯[5]。人工智能還可以根據科研工作者的實驗方法、結果及結論,按照科技論文的寫作模塊進行自動編寫論文,如龍源數字傳媒集團的“知識樹”人工智能平臺,可以根據編輯定義的內容自動編輯內容。

3.智能高效的編輯加工

科技期刊的出版內容大多涉及專業的學科知識、復雜的統計學知識,在傳統出版流程中,編輯或外審專家需要對稿件進行大量的審核,審核稿件內容的科學性、先進性及研究結果的可靠性,審稿周期和出版流程較長。人工智能與科技期刊出版融合后,能大幅度提高編輯加工的智能高效性。(1)編校自動化,系統可智能生成編校系統,實現數字化的內校、外校和作者校對三位一體的協同校對模式。(2)系統能識別科技論文的學術不端行為。系統不僅能對稿件進行整句或者部分段落的智能識別,還能對圖片內容進行檢測,檢測圖片真實性和合法性,有效檢測稿件內容的學術不端等行為,保障出版內容的真實性和原創性[6]。如愛思唯爾的人工智能查重系統“伊威瑟”就能做到這些。(3)系統可智能發掘合適的審稿人員,完成同行評議的自動化。人工智能融合科技期刊出版后,系統能根據論文的主要研究內容,自主識別和確定審稿人,還能自動撰寫和發送郵件,提醒作者審稿進度,自動發送修改文件或審稿結果通知書等。

4.精準的傳播推送

人工智能通過歸類和分析讀者訪問的期刊網站,得到期刊的用戶畫像,精確洞察用戶需求,實現信息的智能推送和智能推薦。人工智能的傳播模式為“千人千面”,以用戶為核心要素,用人工智能算法對讀者進行準確定位,從而進行個性化的推送服務,并能及時評估傳播效果,實時調整傳播策略[7]。如開放科學計劃(OSID)就是利用人工智能實現精準推送,在每篇科技論文中植入OSID碼,通過二維碼中的五項服務內容進行轉發和分享,無障礙地實現作者與讀者的雙向交流。此服務不僅使論文的傳播速度更快,還實現讀者、作者的有效交流[8]。

二、人工智能融合科技期刊出版的發展瓶頸

1.技術:智能化程度不高

目前,科技期刊出版的智能化程度不高,處于弱智能階段。所謂弱智能階段,就是人工智能根據人類預設的算法架構線性地處理數據,從而代替人類解決某類特定問題,但不具備推理和思考的能力。由于弱智能不能歸納總結邏輯框架并自主解決問題,在人工智能不夠智慧的條件下,其只能承擔科技期刊出版流程中一些機械性、技術含量不高的流程。提高科技期刊出版的智能化程度,需要解決人工智能與科技期刊出版融合發展的技術問題。

2.人才:人工智能高端人才缺乏

限制科技期刊出版與人工智能融合的因素,主要就是人工智能高端人才缺乏。就目前來說,我國人工智能人才缺口較大,特別是科技期刊更是缺乏“人工智能+出版”的專業人才。人工智能高端期刊人才培養的三個關鍵因素是懂學科、懂出版、懂技術,但具備這三個要素的科技期刊編輯嚴重缺乏。人工智能技術開發的人不懂出版,科技期刊編輯不懂人工智能開發,這在很大程度上阻礙了人工智能與科技期刊出版的深度融合發展。從此次與新冠肺炎疫情相關的文獻來看,大多源于醫學類或者科技類的期刊出版單位,源自自然科學類的出版單位較少。面對疫情,科技期刊出版單位能夠發揮自身的人才優勢,提供與疫情相關的數字供應,這與其具有專業人才是息息相關的。科技期刊要加大人工智能高端人才的培養,為期刊出版的智能化打牢基礎。

3.出版涉及的倫理及法律問題

人工智能可對出版技術層面和工具層面有促進作用,但其終究無法把握意識形態方面的問題,無法做出有價值的判斷。人工智能出版主要靠網絡爬蟲技術獲取用戶數據,這可能會侵犯用戶的隱私權。具體到新冠肺炎疫情相關問題上,人工智能為新冠肺炎病人的病情診斷提供有力支持,但患者的個人信息、病史及診斷記錄保存于人工智能系統的云端,如果未經用戶授權,患者信息被隨意竊取進行科技論文寫作,患者的隱私權會遭到侵犯。上述問題所帶來的各種隱患,建議科技期刊及有關單位引起重視。

此外,人工智能出版物的著作權認定也存在爭議。由機器人完成的科技論文的著作權究竟屬于人工智能機器人,還是屬于機器所有者或編程者?人工智能學術創作是對現有數據資源的組合利用,這一再創作過程是否構成侵權也值得商榷。人工智能作品在傳播時未獲得原作者的授權,是否也侵犯了原作者的信息網絡傳播權?這些都是當前亟須思考的問題。

三、人工智能融合科技期刊出版的發展思考

期刊界在看到科技期刊與人工智能發展融合帶來諸多機遇的同時,也要注意到人工智能對科技期刊帶來的挑戰,應做好出版單位的事業升級等相關工作。

1.加強人工智能與科技期刊出版融合的技術研究

當下的人工智能技術尚不成熟,科技期刊要實現“人工智能+期刊出版”的智慧化出版模式,必須讓期刊出版單位與編輯通力合作,解決技術匱乏問題。期刊出版單位應加強與人工智能企業或者高校的合作交流,重構“人工智能+期刊出版”的生態系統,積極探索適合自身發展的融合模式。如上海大學期刊社與上海大學計算機學院合作成立期刊融合出版實驗室,通過多媒體融合出版模式,成功創辦了“數字影視技術專欄”,提升科技期刊影響力。同時,編輯要主動轉變傳統出版思維,主動學習人工智能技術,應用人工智能技術為期刊出版服務。只有人工智能高端人才與編輯協調工作,才能有效清除人工智能與科技期刊出版融合的技術屏障。

2.加強智能出版隊伍建設,提供優質學術出版內容

此次新冠肺炎疫情下,出版業生態脆弱問題暴露無遺,其中最大問題就是智能出版業務相對薄弱,這與出版單位忽視智能化隊伍的培養有關。科技期刊出版單位應加快聚集人工智能高端人才,不僅要重視培養“人工智能+經濟”“人工智能+社會”“人工智能+管理”“人工智能+法律”等復合型跨界編輯人才,還要加大引進對人工智能基礎研究、應用研究、運行維護等方面具有深厚造詣的專業技術人才。在科技期刊智能化出版過程中,期刊出版單位除了要求編輯必須具備廣泛的知識儲備,如編輯學、語言學、計算機學等,還要求編輯掌握人工智能的基本原理,熟悉人工智能相關軟件的使用,深諳人工智能下科技期刊出版的全流程。

智能化時代,科技期刊的原創內容與人工智能技術相結合,從技術層面突破人工智能的技術瓶頸,提高了期刊內容的傳播力。編輯應利用人工智能技術,根據讀者在科研平臺、社交平臺的關鍵信息,多角度完善讀者的興趣模型,進一步優化算法,把出版產品精準地傳遞給讀者。

3.完善相關法律法規和倫理規范

人工智能需要通過對數據的分析整合來進行創作和推送,這給著作權、信息網絡傳播權帶來極大挑戰,這些問題只能通過完善法律條款給予保護。從法律層面看,相關部門要積極研究人工智能引發的責任認定、損害賠償等問題,為后續法律追責提供法理依據,特別是對個人隱私權的保護不能滿足于事后懲罰,要完善個人隱私保護的相關法律體系,提升法律對公民個人隱私的保護[9]。

在大數據與人工智能時代,科技期刊出版應抓住人工智能發展的契機,利用人工智能的優勢,開啟智能選題策劃、人機協同內容生產、便捷化編輯加工及精準傳播推送的“人工智能+期刊出版”新模式。期刊出版人要積極應對科技期刊與人工智能融合發展帶來的挑戰,與時俱進,主動學習人工智能技術,做好期刊出版融合轉型升級工作。

|參考文獻|

[1]向颯. 人工智能對學術出版流程的再造及知識服務提升[J]. 中國科技期刊研究,2018(11):1091-1096.

[2]張勇,王春燕,王希營. 人工智能與學術期刊編輯出版的未來[J]. 中國編輯,2019(4):64-68.

[3]范軍,陳川. AI出版:新一代人工智能在出版行業的融合創新[J]. 中國編輯,2019(5),64-71.

[4]張海生,吳朝平. 人工智能與出版融合發展:內在機理、現實問題與路徑選擇[J]. 中國科技期刊研究,2019(3):225-231.

[5]劉華東,馬維娜,張新新. “出版+人工智能”:智能出版流程再造[J]. 出版廣角,2018(1):14-16.

[6]用 AI“減負”編輯 | 方正電子攜手北京印刷學院成立“智能審校聯合實驗室”[EB/OL]. ( 2018-06-15)[2020-03-15]. http://www. founder. com. cn/News/index/ show/1294. html.

[7]劉平,楊志輝. 人工智能構建科技期刊智慧出版模式[J]. 中國科技期刊研究,2019(5):462-468.

[8]陳勇,郭偉. 媒體融合背景下科技期刊學術傳播方陣的構建與探索[J]. 編輯學報,2019(2):138-140.

[9]閆立,吳何奇. 重大疫情治理中人工智能的價值屬性與隱私風險——兼談隱私保護的刑法路徑[J]. 南京師大學報(社會科學報),2020(2):32-41.