我國國際貿易“單一窗口”發展的幾點思考

夏志方

摘要:口岸是國家對外開放的門戶,是國際貿易往來的橋梁,也是國家安全的重要屏障。介紹了國際貿易單一窗口的定義和國際上主流模式,梳理了我國國際貿易單一窗口的概況、主要的建設實踐,總結了存在的主要問題,分析了我國國際貿易單一窗口面對的發展機遇,最后在角色轉變、技術支撐、示范推廣等方面提出了具體建議。

關鍵詞:國際貿易 單一窗口 人工智能

一、國際貿易“單一窗口”基本概念

國際貿易單一窗口是指利用現代化的信息技術以及標準化理論,讓參與國際貿易的進出口方等各個主體,通過單一平臺提交標準化信息和單證以滿足貿易規章制度和相關法律法規的要求,同時,政務部門會將處理結果反饋給申報者,實現精簡通關手續,降低企業成本,最終促進貿易便利化。

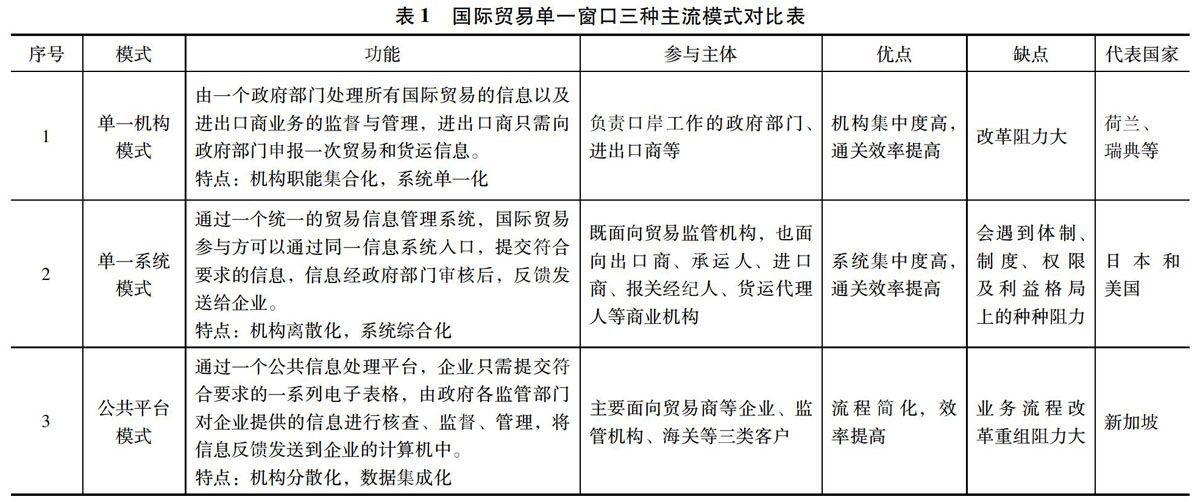

早在21世紀初,聯合國、世界貿易組織、世界海關組織等國際組織先后提出了建立“單一窗口”通關模式的構想。2004年9月,聯合國貿易便利和電子商務中心就通過了《建設“單一窗口”建議書》,建議各國將建設“單一窗口”作為加快貿易便利化進程的重要措施來落實;聯合國貿易便利化與電子業務中心于2005年公布的33號建議書《建立國際貿易單一窗口》,對“單一窗口”進行了初步定義,即國際貿易和運輸相關各方在單一登記點遞交滿足全部進口、出口和轉運相關監管規定的標準資料和單證的一項措施。在世界海關組織、聯合國歐經委等國際或區域經濟組織的推動下,全球已經有70多個經濟體啟動了“單一窗口”的建設,但建設模式不完全一致,目前主要分為單一機構、單一系統和公共平臺這三種模式,三種模式的情況對比如下表:

二、我國國際貿易“單一窗口”的概況

我國國際貿易單一窗口建設一直受到黨中央、國務院的高度重視。2013年,在世貿組織巴厘島會議上中國政府作出承諾,要于2017年建成中國的國際貿易單一窗口,將其列入“十三五”期間重點建設內容,并被列入2016年國務院《政府工作報告》重點工作。

在機構方面,1998年國務院機構改革,撤銷了成立于1993年的國家口岸辦公室,并將其口岸規劃、審理職能交給海關總署承擔。各地根據地方口岸情況,分別合并到不同的部門,多數省(市、自治區)合并到商務廳,對外統一為省(市、自治區)人民政府口岸辦公室。2006年5月中央編辦批復海關總署口岸規劃辦公室更名為“國家口岸管理辦公室”,其主要職責是:研究提出各類對外開放口岸的整體規劃及口岸規范的具體措施并組織實施;根據國務院的總體需求,組織協調口岸通關中各有關部門的工作關系,指導和協調地方政府口岸工作。

在系統方面,中央和地方兩個層面推動建設,中央的國際貿易“單一窗口”標準版側重共性功能,地方側重個性化功能,中央和地方口岸相關部門之間數據共享共用。國際貿易“單一窗口”標準版功能定位在四個方面:一是方便開展業務交流,二是引導廣大進出口企業根據需要選擇各地方“單一窗口”辦理業務,三是加強口岸執法單位和地方行政管理部門信息系統連接與數據交換,四是實現企業申報數據“一次錄入”“跨系統共享”“多部門共用”。在海關總署披露的數據中,截至2018年底,國際貿易“單一窗口”標準版實現了與25家部委的系統對接和共享,包含60個應用系統,實現12大基本服務功能、對外提供服務495項,覆蓋全國所有口岸和特殊監管區、自貿試驗區、跨境電商綜試區。“單一窗口”注冊用戶累計達到220多萬家,日申報業務量500余萬票。

上海、福建等省市利用外貿港口、自由貿區及跨境綜試區等優勢,充分依托現有電子口岸平臺,迅速推動“單一窗口”建設。其中,中國(上海)國際貿易單一窗口作為上海自貿區貿易監管制度創新的重要內容之一,依托成熟的電子貿易通關系統于2014年6月在全國率先上線運行;系統經過不斷升級,功能基本覆蓋國際貿易活動主要環節,并進一步拓展了領域,提升了運營;截至2019年4月,中國(上海)國際貿易單一窗口對接了22個政府部門,服務了28萬家企業,實現增效降本,貨物申報由1天到半小時,船舶申報由2天到2小時。福建省國際貿易“單一窗口”平臺于2015年8月在福建自貿試驗區上線試運行,該“單一窗口”的重要特色之一是與海外“單一窗口”的數據交換,是國內首次開展了與新加坡“單一窗口”之間的首票數據交換,實現兩國平臺正式聯通;截至2019年5月,經過近4年的努力以及多次系統升級改版,中國(福建)國際貿易單一窗口已聯通43個單位,提供108項口岸政務和貿易服務事項功能,服務企業6萬多家、單證日均處理量約27萬票。

國際貿易單一窗口目前已經取得了較好的成績,但是綜合來看,依然存在一些不足,一是單一窗口的定位目前局限于為參與國際貿易和運輸的各方提供單一的平臺提交標準化的信息和單證以滿足相關法律法規及管理的要求,只是起到“窗口”“過道”的作用;二是系統功能流程性偏多,缺少智能化的因素,目前主要實現貨物申報、艙單申報、企業資質等業務流程類功能,業務辦理過程所積累的數據尚未有效利用,全局視角的信息分析、集聚與呈現等功能尚不足;三是部分省市先行利用優勢發展起來,從全國范圍來看,存在各省的單一窗口發展不均衡、各省之間的銜接不夠、技術體系和標準不統一。

三、我國國際貿易“單一窗口”的發展形勢

(一)“一帶一路”倡議逐漸落實

從2013年開始,“一帶一路”倡議逐漸得到落實,我國與“一帶一路”沿線國家的貿易和交往越來越緊密和頻繁。據有關機構統計,截至2018年上半年,中國和“一帶一路”沿線國家的總貿易量達到6000多億美元,新增投資74億美元。中國已與沿線36個國家及歐盟東盟分別簽訂了雙邊海運協定(截至2017年5月);國家交通運輸物流公共信息平臺實現了與全球31個港口的物流信息互聯共享(截至2017年11月)。伴隨著“一帶一路”倡議進一步落實,將帶來更多的商品貿易、更多的服務貿易以及活躍的金融資本,亟待需要更加強大的技術力量作為支撐。

(二)新一輪信息技術快速發展

大數據、人工智能、區塊鏈等信息技術快速發展,引發了社會各界極大的關注,成為社會發展、貿易發展的重要動力。信息化技術全面滲透到各個領域,在不同領域之間進行深度融合,甚至在某些領域開始引領業務發展,推進人類社會迎來跨界融合、共創共享的智能時代。考慮到形勢需要以及業務快速發展需求,亟待需要以人工智能等新興技術為支撐,打造智慧化的國際貿易口岸服務。

四、我國發展國際貿易“單一窗口”的建議

(一)以時代理念為指引,促進“單一窗口”角色轉變

2018年3月,習近平總書記在參加十三屆全國人大一次會議內蒙古代表團審議時強調要“發揮國家向北開放橋頭堡作用”,由“通道經濟”向“落地經濟”轉變。暗示著,單一窗口的內涵和外延正在變化,由提供通關業務協同服務、貿易與物流業務協同服務逐漸轉變成落地的口岸經濟服務,“吸收消化”單一窗口通道經濟的“營養”,形成多元發展的“落地經濟”。未來口岸經濟增長的發力點是拓展國際貿易“單一窗口”功能。宏觀上,積極培育“產業園區—港口—中心城市”三位一體共同發展,打造現代產業集聚帶,發展具有經濟特色的高端產業集群和多功能經濟區;中觀上,支持沿邊口岸推進如礦產資源等落地加工或者離岸就近加工,促進口岸內陸生產加工增值轉型、物流業深度融合;微觀上,為企業提供物流跟蹤、業務分析等各類增值服務,如貿易企業經營決策支持、貿易融資信用服務等大數據應用的增值服務。

(二)以新興技術為支撐,打造“單一窗口”智慧服務

積極運用大數據、區塊鏈、人工智能等新興技術作為“單一窗口”建設的主要技術支撐,引領“單一窗口”提供更具智慧化的服務,打造“智慧口岸”,促進國際貿易環節中的貨物流、信息流、資金流“三流”在線可查,提高口岸的運行速度和服務響應能力,如在國際貿易快件查驗業務中應用深度神經網絡,提高查驗效率;共享與應用通關、物流、金融等國際貿易全流程數據,深挖大數據應用,實現口岸治理和決策的科學化、精準化;通過北斗定位系統等空間地理信息技術精準定位,評估口岸通關時效,并針對性地做改進,實現業務全景展示與統一調度指揮;加速區塊鏈技術應用,解決口岸“放、管、服”創新改革過程中的信息共享與安全問題,為管理部門、服務部門以及企業提供可靠的可視化物流鏈技術支撐。

(三)以典型案例為示范,推廣“單一窗口”先進經驗

根據各類典型案例的成功經驗和優質做法,吸收借鑒國際上發達國家和地區單一窗口建設經驗,體現“一個平臺、一次提交、結果反饋、數據共享”的核心理念,努力夯實我國國際貿易單一窗口工作基礎,著重以本地單一窗口業務應用為驅動,以解決當地個性化問題為導向,在政務服務、商務服務、金融服務等方面下功夫,力爭建成與國際規則接軌、符合中央標準版要求、具有本地口岸特色、業務覆蓋國際貿易全過程的國際貿易單一窗口。其次,積極開展口岸國內外合作,汲取國內外先進單一窗口管理理念、管理模式和管理經驗,持續推進我國單一窗口工作制度創新、管理創新和模式創新。最后,為促進各省單一窗口均衡發展,加強對發展較為落后省份的政策、資金以及技術力量支持。