理性選擇理論及其在信息系統研究中的應用與展望

趙思棟 岳泉 雷晶

摘 要:[目的/意義]為了幫助學界了解理性選擇理論在信息系統領域的應用及發展,并為后續對該理論的研究與應用提供指導。[方法/過程]本文通過對國內外基于理性選擇理論的研究文獻進行梳理和述評,總結了現階段研究的側重點,并針對應用文獻中存在的問題以及未來值得關注的研究方向進行了探討。[結果/結論]研究發現:理性選擇理論在信息系統領域的應用研究主要集中在RCT在信息技術/信息系統采納研究中的應用、RCT在組織內部信息系統安全管理研究的應用、RCT在信息/知識共享行為研究的應用這3個方面;研究存在“對行動者的個體差異研究不夠全面”“缺少對選擇行為產生的結果進行效用的度量與評估”等不足之處;用戶選擇意向及行為隨時間推移而發生的動態變化、行動者的預期風險收益評估與實際選擇行為發生后產生的事實結果的差異比較及其對后續選擇行為的影響等是未來重要的研究方向。

關鍵詞:理性選擇理論;信息系統;選擇行為

Abstract:[Purpose/Significance]The purpose of this paper was to help scholars understand the application and development of rational choice theory in the field of information system,provided guidance for further research and application of the theory.[Method/Process]This study conducted a detailed literature review of researches based on rational choice theory,summarized the research focus of current stage,existing problems and future research directions worthy of attention.[Result/Conclusion]It is found that the researches mainly focused on three aspects:The application of RCT in information technology/information system adoption research,the application of RCT in information system security management research within organizations,and the application of RCT in information/knowledge sharing behavior research.There were some problems in existing researches,such as“few literatures analyzed individual differences among actors”,“lack of utility measurement and evaluation of the consequences of selection”and so on.Dynamic changes in user choice intentions and behavior over time,the differences between the actors expected risk-benefit assessments and factual results after actual selection and their impact on subsequent choices etc.were the directions worthy of attention in the future study.

Key words:rational choice theory;information system;choice behavior

1990年,美國社會科學家科爾曼(Coleman J S)在《社會理論的基礎》一書中正式提出理性選擇理論(Rational Choice Theory,簡稱“RCT”)[1]。RCT的核心思想是個體行動者在面臨選擇時會理性的考慮自己的價值偏好和結構的制約,最終選擇效用最大化的行動方案。

RCT強調用系統的不同組成部分(如個體、群體、組織)的行為來解釋系統的行為,這種方法可以被用來解釋不同層面的社會選擇,所以,該理論自提出以來就被學者們廣泛應用于經濟學、社會學、犯罪學、信息科學等領域。為了有助于學界了解RCT的研究進展,部分學者對該理論進行了梳理和評述:謝舜等從行動系統、社會規范和法人行動論3個方面闡述了RCT的基本觀點[2];丘海雄等則梳理了RCT的起源與爭論,重點論述了社會學RCT的理論內容和應用策略[3];李鳳翔同樣介紹了RCT產生背景和理論內容,并進一步分析了RCT的現實意義,評估RCT對現實社會現象的解釋力[4]。

由前述可知,雖然已有文獻對RCT發展進行了評述,但是未見有關RCT的應用評述文獻。然而,在信息系統領域,用戶對信息系統和信息技術的采納和使用行為、信息/知識共享行為和信息系統安全政策遵從行為等都是學界十分關注的問題,這些涉及用戶行為的預測與解釋都可以從RCT的視角進行研究,并且已經積累了不少有價值的文獻。為此,本文擬在簡要介紹理性選擇理論的源起與發展之后,系統地介紹理性選擇理論在信息系統領域研究中的應用現狀,以幫助學界把握RCT在信息系統研究領域應用的最新進展。

1 RCT的源起與發展

1.1 RCT的源起

20世紀末,社會經濟蓬勃發展,社會結構也在不斷變化,人們出于各種目的建立的社會組織正在取代各種原始社會組織,新的組織制度和規范也隨之出現。然而,社會交換理論和結構功能主義等傳統的社會學理論已經無法很好地解釋當前社會系統中個體的活動與社會結構和組織制度之間相互影響的關系,因此需要一種解釋能力更強的社會理論。社會學家科爾曼(Coleman J S)受到社會學交換理論從個人交換中分析社會系統的方法、博弈論中研究個體如何在錯綜復雜的相互影響中得出最合理的、策略性的思想以及政治哲學和社會哲學對規范和法規分析的影響[5],同時借鑒了新古典經濟學派的經濟人假設和有限理性學說,將理性人的行動原則是效用最大化作為假設前提,以微觀的個人行動作為研究起點,將宏觀的社會系統行為作為研究目標,研究個體的理性選擇行動的結合如何影響制度結構以及制度結構、如何影響社會系統行為,進而實現微觀與宏觀的連接。

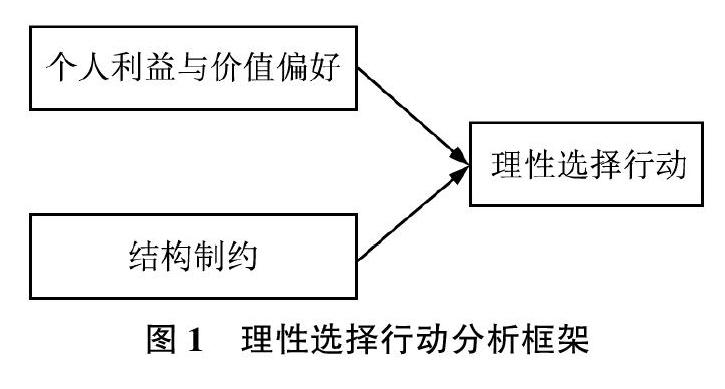

1990年,科爾曼在《社會理論的基礎》一書中提出理性選擇理論,標志著社會學理性選擇理論的正式確立。他認為對人的理性選擇行動有決定性影響的因素有兩個(見圖1):一是個人的利益和價值偏好,個人會從收益與成本兩個角度來衡量每個備選行為方案的優劣,若收益大于成本,則選擇該方案,反之放棄該方案;二是結構制約,其中結構制約包括市場結構、權威結構和信任結構,經濟機制在市場結構中發揮著主導作用,而在權威結構和信任結構中,權力或者實力、信任、社會規范都發揮著重要作用。

1.2 RCT的發展

RCT提出后,早期的社會學學者利用RCT探討集體規范和社會制度等宏觀社會問題。隨著社會經濟的發展和社會規范的日益完善,RCT采用的個體主義方法論更加受到重視,研究者們紛紛將研究重點轉向微觀的社會生活問題以及新經濟環境下的組織行為,RCT的應用也逐漸從社會學領域向其他領域擴散,具體過程如下:

RCT最先被應用于政治領域和社會領域內的相關研究。早期文獻主要應用RCT研究了政治抗議[6]、集體利益違背行為[7]、法律違背行為[8]、經濟政策調整[9]、自然資源的分配政策[10]以及公民投票[11]等宏觀問題,用來考察公民社會行為與社會制度的關系。在2010年左右,RCT逐漸被國內外學者用來探究慈善捐贈與志愿活動[12-13]、醫療和養老保險[14-15]、居住地選擇[16-18]、居民社區治理與社區參與[19-20]等微觀層面的日常社會問題。

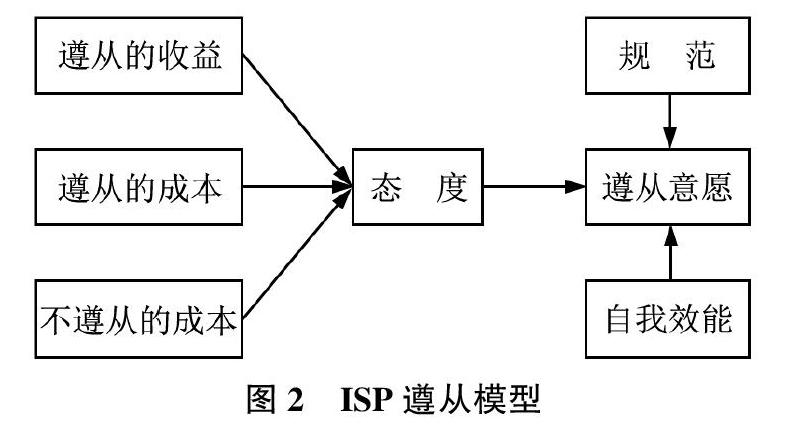

近年來,RCT在政策法規方面的研究重心開始從政治制度和經濟制度向組織內部規范轉移,研究領域也從社會經濟領域拓展到信息系統領域。基于RCT對組織規范進行的探討在信息安全政策(Information Security Policy,簡稱“ISP”)研究中應用最為廣泛。Bulgurcu B等在理性選擇分析框架的基礎上結合計劃行為理論,建立了ISP遵從性模型(見圖2),他們模型的核心概念是:一個人的選擇意向(是否遵從信息安全政策)是由一個包含理性選擇的成本效益分析過程決定的,并且,在決定他們最終的選擇行為時,人們也會考慮一些不那么理性的因素,如組織規范和自我效能[21]。

后續學者在Bulgurcu B模型的基礎上,對理性選擇分析模型進行了拓展,主要包括兩個方面:其一是對模型自身變量的深入研究,如將收益定義為外在收益和內在收益,具體細分為經濟收益、聲譽收益、享樂性等;將經濟風險、安全風險、隱私侵犯和聲譽受損等納入到風險分析。其二是在模型中適當的納入新的變量,探究個體差異和情境因素如何影響收益風險評估,進而影響理性選擇行為的結果。Arcy J等在Bulgurcu B的ISP遵從模型的基礎上,除了考慮成本效益評估之外,首次將情緒引入到ISP遵從性研究中,突出了情緒對ISP遵從性態度的獨立影響[22]。Li H等則探討了個人的自我控制能力是如何調節風險收益分析的[23]。Vance A等還研究了非正式制裁能否降低個人進行負面選擇的可能性[24]。這些研究對模型變量進行了完善,將感性選擇和非正式規范的制約納入考量,彌補了RCT存在的一些理論缺陷,也使得更多的學者認識到RCT在研究信息系統領域相關問題所能發揮的重要作用。

2 RCT在信息系統研究中的應用進展

2.1 RCT在信息技術/信息系統采納和使用研究中的應用

信息技術的發展給現代社會帶來了許多好處,信息技術/信息系統方便、高效的特點有助于個人和組織實現預期目標,但同時也充滿了潛在的風險,如隱私和安全問題。個人和組織需要對比采納信息技術和信息系統的收益和風險,進行風險收益分析來決定是否使用這些技術或系統。RCT為個體和組織的選擇行為研究提供了理論基礎,很多學者根據RCT對信息技術/信息系統采納和使用行為進行了深入的探究。

2.1.1 RCT在信息技術采納和使用研究中的應用

部分學者探究了在新技術背景下影響個人和組織的技術選擇行為的因素。卞一洋選用云計算的案例作為代表性的新興技術研究環境來研究新技術對組織的商業影響,通過并行探究原有技術的停止和新技術的采納的雙重視角,來解釋為何企業會趨向于使用新IT技術;結果顯示,新舊信息技術的成本和價值會整體影響組織層面的信息技術選擇意愿及轉化過程[25]。李艾等則結合潮流理論提出了一個新技術擴散的理論模型,在對1 000多家制造企業的問卷調查中發現,在電子商務技術擴散/接受過程中,贏利性和潮流壓力是影響企業采納電子商務技術的顯著因素[26]。Taneja A等還研究了理性的信念對個人在Facebook上選擇使用隱私控制的態度和意圖的影響,他們對美國一所公立大學的本科生的調查中發現,不使用隱私控制產生的資源脆弱性、威脅嚴重程度、隱私風險和工作障礙以及使用隱私控制帶來的內在利益和信息安全會影響個人對于隱私控制技術的態度[27]。

還有學者發現RCT可以為用戶對在線個性化廣告的接受與抗拒行為提供理論解釋。Zhu Y Q等從收益與風險分析的角度探討了用戶感知關聯性對在線個性化廣告(Online Personalized Advertising,簡稱“OPA”)連續使用意圖的影響,通過對企業員工的問卷調查發現:個性化廣告與消費者的相關性越強,他們對隱私侵犯的感知就越低,進而正向影響著消費者持續使用OPA的意愿[28]。Chen Q等則探討了負效應視角下非個性化的感知成本、隱私問題和機會成本對消費者抗拒OPA行為的影響,他們調查了中國消費者對天貓的“猜你喜歡”的反應,研究發現接受OPA所產生的隱私問題和機會成本可能會導致消費者對個性化廣告的抗拒[29]。

另外一部分學者將RCT引入到不道德信息技術的使用行為研究中。Charki M H等探究了法律干預如何通過影響用戶對不道德信息技術(非法在線競標)的選擇,研究發現制裁的正規性、信息技術使用的可見性以及聲譽效益會增強法律干預對用戶選擇行為的影響[30]。Holsapple C W等則從最大效益和社會規范的角度分析了影響軟件盜版行為發生頻率的關鍵因素,其中包括軟件的價值、軟件可訪問性和可見性、法律和技術監督、正式制裁和非正式制裁、道德規范和自我控制力等[31]。Kartas A等還探討不同水平的電子游戲玩家是如何做出使用游戲控制臺(外掛)決策的,研究人員對285名不同年齡和收入的受訪者進行了在線問卷調查,發現不同的玩家會根據自己的游戲水平和道德觀念衡量使用游戲控制臺的成本和收益[32]。

2.1.2 RCT在信息系統采納和使用研究中的應用

眾多學者根據理性選擇框架探究了為什么用戶和組織選擇采納、持續使用信息系統來支持他們的工作任務。多數學者認為信息系統的服務效用所帶來的感知收益超過了感知風險是選擇采納和使用信息系統的主要原因。Liang H等結合RCT和信息系統成功模型研究患者的在線健康信息系統使用行為,研究發現在線健康信息系統的使用會因感知到的益處而增加,因感知到的風險而減少,其中信息和系統質量增強了感知收益,降低了感知風險[33]。Njenga K等得出了類似的結論,他們運用定量分析的方法來解釋用戶對感知服務效用與隱私安全風險之間的權衡如何影響繼續使用移動銀行服務的意愿,研究結果顯示:消費者繼續使用手機銀行服務的意愿在很大程度上是由感知到的服務效用驅動的,而隱私風險并不是一個顯著的威懾因素[34]。在此后的進一步研究中,Logan K等又以社交媒體為研究對象,從理性選擇的視角解釋了用戶在對社交媒體感到疲勞的情況下仍然繼續使用社交媒體的行為,他們發現當社交媒體的感知有用性和用戶的自我效能感知收益超過了用戶對隱私問題的感知風險時,繼續使用社交媒體會帶來比停止使用社交媒體更積極的結果是用戶選擇繼續使用社交媒體的原因[35]。然而,Wu D等研究移動醫療教育系統支持下患者的依從性行為時卻發現促使患者遵從醫生醫療建議的主要因素是患者對治療的成本效益分析以及患者的自我效能,使用移動醫療教育系統的感知有用性和享樂性對患者的依從性行為并沒有顯著影響[36]。

除了探究采納新信息系統或持續使用信息系統的影響因素,以及使用信息系統及其帶來的好處、價值和影響外,還有一些研究人員聚焦于用戶和組織為什么選擇拒絕或停止使用信息系統。在組織層面上,Jan R以一家正在考慮是否停止使用促銷計劃系統來規劃促銷活動的大型零售機構作為研究對象,探究停止使用該信息系統的原因,他們發現信息系統的感知有用性是該機構繼續使用信息系統的直接前提,感知工作障礙是導致停止使用信息系統的主要原因[37]。Kutsch E等在對IT項目經理進行的訪談中發現了類似的答案,成本合理性是項目經理選擇是否采納項目風險管理的主要理性選擇因素,當實施項目風險管理的成本大于降低風險的收益時,采納項目風險管理并非是一個理性選擇[38]。Pheng L S等則是從社會規范的層面對中國內地、香港及新加坡的大型建筑公司不采用業務連續性管理系統的現象進行了探究,揭示了潛在風險意識和相關制度規范的缺乏是組織不采納該系統的深層原因[39]。在用戶層面上,Zhang X F等結合RCT和現狀偏差理論,探究了在理性決策過程中,現狀偏差因素(過渡成本、隱私保護信念、沉沒成本和醫療服務習慣)是如何在成本和收益感知上進行分配的,以此來解釋為何在線醫療服務系統訪問率相對較低的問題[40]。陳渝等則將RCT中的社會環境和社會規范制約納入考量,對信息系統成功模型與RCT進行整合,提出了用戶對電子書閱讀客戶端的流失意愿整合模型,該模型在感知成本和感知風險的基礎上,引入社會影響作為外部影響因素,分析三者對電子書閱讀客戶端用戶流失意愿的作用機理[41]。

由前述可知,用戶或組織會對與特定情況相關的所有因素進行分析,以評估他們對信息技術/信息系統的擔憂,當感知到的好處(如更好的服務或補償)等比感知到的風險更大時,用戶和組織會不那么關注隱私保護、安全性等問題,更愿意選擇接受和繼續使用,由此可見RCT在信息技術/信息系統采納與使用研究中發揮的重要作用。然而前述文獻中仍然存在著以下局限性:1)現有研究過多的關注個體和組織的價值和利益偏好,如采納和使用信息技術/信息系統帶來的經濟效益,鮮有文獻考慮到社會規范、社會效益等因素的調節作用。2)在應用RCT分析信息技術和信息系統采納與使用行為時,現有研究聚焦于影響某一種信息技術或信息系統采納的因素及繼續使用或停止使用的原因,未來的研究可以對兩種或多種信息技術和信息系統進行橫向對比,進而更清晰地了解影響選擇行為的因素和原因。

2.2 RCT在組織內部信息系統安全管理研究中的應用

為了規范組織員工的信息系統使用行為,保護組織信息安全,大多數組織都制定了信息安全政策(ISP),規定了組織信息和技術資源的正確使用方式。然而有許多員工在知情的情況下仍然選擇忽視或繞過這些ISP來使用信息系統,給組織帶來了巨大的信息系統安全風險。深入了解組織內部員工的ISP遵從行為,也成為了信息系統安全管理的重要研究課題。在RCT中,制度與規范的制約是影響選擇行為的重要因素,所以很多學者以此為出發點,探究了理性選擇因素如何影響員工遵從或者違背ISP的行為。

部分學者認為自我規范和組織環境會影響員工的ISP遵從行為。Li H等考察員工遵從ISP的意愿是如何受到成本效益評估、個人規范和組織環境因素的驅動的。結果表明,員工的遵從意愿是感知利益和感知安全風險相互影響的結果,其中感知風險會受到個人規范和組織情境的制約[23]。基于Li H等的研究結論,袁圓圓通過風險利益來分析個人規范及組織環境因素對員工的ISP遵從意向的影響,研究發現員工的ISP遵從意向很明顯受到個人的自我規范和自我效能的影響,感知遵從ISP行為的利益和不遵從ISP行為的代價也積極地影響員工的遵從意向[42]。然而,有的學者并不認同將ISP遵從行為作為一種純粹的理性現象,因為它們往往忽視了情感,而情感是影響理性決策的一個關鍵因素。Arcy J等將認知和情感因素與理性選擇理論的構建相結合,通過對美國的一些計算機專業人士調查研究發現,道德信念、組織規范和個人主觀規范都對ISP遵從性的行為有著顯著影響,同時積極情緒和消極情緒分別與員工的遵從態度存在正向和負向的關系[22]。

還有部分學者將一般威懾理論中“制裁”的概念劃入到ISP違背行為的研究中。一種觀點認為制裁的確定性和嚴重性對ISP遵從行為意圖有顯著影響。林潤輝等建構了一個威懾理論與RCT的整合框架,采用情景模擬實驗的方法進行了實證研究,研究結果表明,制裁的確定性和嚴重性通過影響違反代價進而影響員工的ISP遵守意向[43]。王冬梅則以Bulgurcu B的ISP遵從模型為基礎,構建員工ISP違背行為的影響因素模型,通過對企業員工的問卷調查數據分析發現,除了感知收益、中和技術和同事偏差行為,感知制裁確定性也會影響員工的ISP違背意圖[44]。然而另外一種觀點卻認為,與正式制裁相別,非正式制裁(如失去管理層的信任和失去同事的尊重等)的影響更加顯著。Vance A等以芬蘭的一家科技公司和一家大型銀行的員工為研究對象,探究正式制裁和非正式制裁對員工ISP遵從行為的影響。實證結果表明,非正式制裁、道德信念和感知利益的影響能夠解釋員工違反ISP的行為,而正式制裁的影響則不顯著[24]。同樣的,Hu Q等在研究企業環境中信息安全不當行為時發現,正式制裁對ISP違背行為的影響不如員工個人的道德信念和自我控制能力更有效[45]。

通過對上述文獻的梳理發現,眾多學者在該主題研究中引入了威懾理論中的威懾概念,豐富了RCT在信息系統安全管理中的風險的定義。在早期研究中,學者們探討ISP違背行為的問題一般會結合基于實用主義的威懾理論,目光主要集中在正式制裁上。在后續的研究中,非正式制裁、激勵和道德評估等也開始受到IS安全學者的關注。然而在基于RCT進行的信息系統安全管理研究中也存在著一些局限性:1)多數研究將ISP遵從性意愿作為實際遵從性行為的替代,未來的研究可以通過收集員工過去自我報告的互聯網使用情況或監控他們的實際互聯網使用情況來直接預測實際遵守行為。2)上述研究都將員工視為潛在的信息安全風險,將防止和制裁員工的信息系統安全政策違背行為作為研究重點,卻沒有認識到員工可以通過有益的行為幫助組織保護信息和技術資源,沒有探究理性選擇因素對于員工主動保護組織信息系統安全行為的影響。

2.3 RCT在信息/知識共享行為研究中的應用

科爾曼認為,系統內部的共同性規范和相互信任是理性的社會活動的關鍵。根據這一觀點,眾多學者著手研究社會規范和信任在組織內部信息/知識共享行為中發揮的作用。

Lee J Y等在研究在線學術會議論文共享行為發現,當學術界鼓勵分享的社會規范更強時,學者們更愿意去分享[46]。Gezelius S則以挪威遠洋漁場的漁民為研究對象,漁民通過GPS共享魚群位置信息的選擇取決與雙方相互合作的信任程度,漁民間合作互利的社會規范使得信息共享合作策略成為參與者最有利的選擇[47]。在社交網絡領域的研究中,Lin T C等提出了“知識保留(Knowledge Withholding)”的概念,即在沒有強制要求和適當激勵的情況下,個人傾向于保留知識而不是共享知識,他們從理性選擇、規范和情感連接3個維度解釋軟件開發團隊成員的知識保留行為,研究發現,在企業環境中,團隊規模和貢獻可感知性對知識保留行為并無顯著影響,而企業內部的分配公平和成員相互信任程度對知識共享行為有著顯著影響[48]。

部分基于RCT進行的信息/知識共享研究將共享看作是一種涉及風險收益計算的選擇行為。Lee J Y等以2006年管理學會議的會議論文作者為研究對象,以被模仿的感知風險、請求者的學術地位、與分享行為相關的感知收益為自變量,研究收益和成本分析如何影響學者之間的實際分享行為。研究發現,與高學術地位的詢問者交往的潛在好處超過了與請求者相關的模仿的感知風險,進而解釋學者們的論文分享行為[46]。Taneja A等則研究了用戶在Facebook上使用隱私控制拒絕信息共享的行為,他們提出,社交網絡用戶會評估使用隱私控制的收益(社會規范、享樂性、信息安全等)以及不使用隱私控制的潛在風險(隱私風險、威脅程度等),進而選擇是否使用隱私控制[27]。

由前述可知,信息技術和互聯網的不斷發展使得信息/知識共享已經不再局限于組織內部,研究重點也逐漸轉移過渡到了組織外部即社交網絡中用戶的信息/知識共享。現有研究仍然存在著以下不足:1)前述文獻并沒有考慮利他動機、集體利益和社會效益等理性因素是否可以解釋信息/知識共享行為。2)現有研究鮮有關注信息/知識共享的渠道和形式。信息系統和傳輸技術的更新為信息的整合和知識交流提供了更多、更便捷的渠道,同時也給知識產權帶來了巨大的風險,對于信息/知識共享的收益和成本的分析、如何達到效用最大化都要有新的理解。

3 結論與展望

通過文獻綜述發現,目前國內外在信息系統研究領域已經涌現出一些基于理性選擇理論的應用研究成果,這些成果主要集中在信息技術/信息系統采納和使用研究、組織內部信息系統安全管理研究以及信息/知識共享行為研究3個方面。

現有研究仍存在一些不足之處,主要包括:1)多數研究使用的是橫斷面數據,無法進行真實的因果關系檢驗,沒有考慮到隨著時間的推移,理性選擇因素對用戶選擇的影響會產生變化。2)現有研究大多數使用訪談和問卷調查的方式讓受訪者自我報告他們的選擇方式和選擇意愿,對于涉及制度規范和道德規范的問題,有些人可能會隱瞞他們的真實意圖,因為他們認為不遵守是不受社會歡迎的,這就可能會造成研究數據過于主觀、真實性難以把控的問題。3)在探討信息技術/信息系統采納與持續使用的問題上,更多地從單一的研究對象出發來探討理性選擇因素對采納和使用行為的影響,較少地關注個體和組織面臨多種信息技術或信息系統時的選擇行為。4)研究過多地關注個體和組織的負向選擇,所以對理性行動框架中的預期風險因素進行細分的研究較多,而對收益因素進行的拓展較少。5)沒有對行動者的個體差異進行深入研究,目前研究過多的分析自我效能對選擇決策的調節作用,卻忽視了個體間的客觀差異,如文化背景差異、身份差異等對選擇行為的中介作用。6)理性選擇的目標是行動者實現最大效用,然而大多數研究關注理性選擇的決策過程,并沒有對選擇行為產生的結果進行效用的度量與評估。

為了彌補現有研究的不足,進一步完善并豐富與RCT相關的理論與實踐研究,今后的研究可以從以下幾個方面進行拓展:1)重視用戶選擇意向及行為隨時間推移而發生的動態變化,可考慮通過長期的縱向研究來探究理性選擇因素對用戶實際選擇行為的影響。2)結合實驗室實驗、現場試驗、模擬實驗等方法,提高獲取的用戶數據的準確度,并提高研究結果在現實中的解釋效果。3)對比不同的信息產品與服務,探討影響用戶選擇的差異因素,進而推動信息系統的迭代開發,使信息系統設計更符合用戶的預期效用,也是未來的研究方向之一。4)感知收益會對個體的正向選擇產生顯著影響,未來的研究可以從內在收益和外在收益兩個方面完善理性選擇過程中的感知收益的內涵,對理性選擇因素進行全面考慮。5)行動者的個體客觀差異更可能會導致產生不同的選擇結果,未來的研究可以針對不同層次的研究對象進行差異研究,并對研究結果進行歸納和整理,提出具有共性的綜合性研究。6)比較行動者的感知收益、感知風險與選擇行為發生后產生的實際收益與風險之間的差異及其對后續選擇行為的影響。

參考文獻

[1]Coleman J S.Foundations of Social Theory[M].Harvard University Press,1990:1-53.

[2]謝舜,周鴻.科爾曼理性選擇理論評述[J].思想戰線,2005,(2):70-73.

[3]丘海雄,張應祥.理性選擇理論述評[J].中山大學學報:社會科學版,1998,(1):118-125.

[4]李鳳翔.理性選擇理論述評[J].經濟研究導刊,2014,(36):302-303.

[5]俞弘強.社會交換理論與理性選擇理論之比較研究——以布勞和科爾曼為例[J].中共浙江省委黨校學報,2004,(3):61-65,103.

[6]Macy M W,Karl D.The Rationality of Political Protest:A Comparative Analysis of Rational Choice Theory[J].Contemporary Sociology,1991,20(1):67-68.

[7]Gibson M L.Public Goods,Alienation,and Political Protest:The Sanctuary Movement as a Test of the Public Good Model of Collective Rebellious Behavior[J].Political Psychology,1991,12(4):623-651.

[8]Clark G L.Problematic Status of Corporate Regulation in the United States:Towards a New Moral Order[J].Environment and Planning A,1992,24(5):705-725.

[9]Clark G L,Mckay J,Missen G,et al.Objections to Economic Restructuring and the Strategies of Coercion:An Analytical Evaluation of Policies and Practices in Australia and the United States[J].Economic Geography,1992,68(1):43-59.

[10]Salazar D J,Lee R G.Natural Resource Policy Analysis and Rational Choice Theory:A Strategy for Empirical Research[J].Natural Resources Journal,1990,30(2):283-300.

[11]Aldrich J H.Rational Choice and Turnout[J].American Journal of Political Science,1993,37(1):246-278.

[12]李維安,姜廣省,盧建詞.捐贈者會在意慈善組織的公益項目嗎——基于理性選擇理論的實證研究[J].南開管理評論,2017,20(4):49-61.

[13]文藝花,劉明.“滇池關愛日”活動中志愿者參與滇池治理的動機研究——基于科爾曼的“理性選擇理論”[J].鄱陽湖學刊,2019,(2):41-51,125.

[14]Kaplan G,Shahar Y,Tal O.Supplementary Health Insurance from the Consumer Point of View Are Israelis Consumers Doing an Informed Rational Choice When Purchasing Supplementary Health Insurance?[J].Health Policy,2017,121(6):708-714.

[15]劉軍偉.基于理性選擇理論的農民工參加新型農村養老保險制度影響因素研究[J].浙江社會科學,2011,(4):77-83,157-158.

[16]Weiske C,Petzold K,Schad H.Multi-Local Living-The Approaches of Rational Choice Theory,Sociology of Everyday Life and Actor-network Theory[J].Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie,2015,106(4):392-408.

[17]丁波,王蓉.新型城鎮化背景下農民工定居地選擇意愿的研究——基于科爾曼理性選擇理論視角[J].西北人口,2015,36(4):118-122.

[18]廉思,劉潔.基于理性選擇理論的“蟻族”居留意愿研究——來自北京市的實證調查[J].人文地理,2019,34(1):115-121.

[19]雷喆.理性選擇理論下社區治理的多元主體及其關系構建[J].哈爾濱師范大學社會科學學報,2019,10(3):34-36.

[20]徐萍.理性選擇理論視角下的居民社區參與研究[D].南京:南京理工大學,2015:1-56.

[21]Bulgurcu B,Cavusoglu H,Benbasat I.Information Security Policy Compliance:An Empirical Study of Rationality-based Beliefs and Information Security Awareness[J].MIS Quarterly,2010,34(3):523-548.

[22]Arcy J,Lowry P B.Cognitive-affective Drivers of Employees Daily Compliance with Information Security Policies:A Multilevel,Longitudinal Study[J].Information Systems Journal,2017,29(1):43-69.

[23]Li H,Luo X,Zhang J,et al.Self-control,Organizational Context,and Rational Choice in Internet Abuses at Work[J].Information & Management,2017,55(3):358-367.

[24]Vance A,Siponen M T.IS Security Policy Violations:A Rational Choice Perspective.[J].Journal of Organization and End User Computing,2012,24(1):21-41.

[25]卞一洋.前沿信息技術的商業影響[D].合肥:中國科學技術大學,2018:1-107.

[26]李艾,陳明亮.贏利性與潮流壓力對新技術擴散影響的實證研究——以電子商務技術擴散為例[J].研究與發展管理,2005,(2):7-13.

[27]Taneja A,Vitrano J,Gengo N J.Rationality-based Beliefs Affecting Individuals Attitude and Intention to Use Privacy Controls on Facebook:An Empirical Investigation[J].Computers in Human Behavior,2014,38:159-173.

[28]Zhu Y Q,Chang J H.The Key Role of Relevance in Personalized Advertisement:Examining Its Impact on Perceptions of Privacy Invasion,Self-awareness,and Continuous Use Intentions[J].Computers in Human Behavior,2016,65:442-447.

[29]Chen Q,Feng Y,Liu L,et al.Understanding Consumers Reactance of Online Personalized Advertising:A New Scheme of Rational Choice from a Perspective of Negative Effects[J].International Journal of Information Management,2019,44:53-64.

[30]Charki M H,Josserand E,Boukef N.The Paradoxical Effects of Legal Intervention Over Unethical Information Technology Use:A Rational Choice Theory Perspective[J].Journal of Strategic Information Systems,2017,26(1):58-76.

[31]Holsapple C W,Iyengar D,Jin H,et al.Parameters for Software Piracy Research[J].The Information Society,2008,24(4):199-218.

[32]Kartas A,Goode S.Use,Perceived Deterrence and The Role of Software Piracy in Video Game Console Adoption[J].Information Systems Frontiers,2012,14(2):261-277.

[33]Liang H,Xue Y.Online Health Information Use By Disabled People:The Moderating Role of Disability[C]//Thirty Fourth International Conference on Information Systems,Milan,Italy,SPIE Conference Series,2013:1-16.

[34]Njenga K,Ndlovu S.On Rational Choice,Risk and Utility in Mobile Banking[C]//E-Leadership Conference on Sustainable E-Government and E-Business Innovations,Pretoria,South Africa,IEEE,2013:42-61.

[35]Logan K,Bright L F,Grau S L.“Unfriend Me,Please!”:Social Media Fatigue and the Theory of Rational Choice[J].The Journal of Marketing Theory and Practice,2016,(4):357-367.

[36]Wu D,Lowry P B,Zhang D.Patient Compliance Behavior in a Mobile Healthcare System:An Integration of Theories of Rational Choice and Planned Behavior[C]//48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences(HICSS),Kauai,US,IEEE,2015:2976-2984.

[37]Jan R.Reasoning About Discontinuance of Information System Use[J].Journal of Information Technology Theory & Application,2016,(3):42-66.

[38]Kutsch E,Hall M.The Rational Choice of Not Applying Project Risk Management in Information Technology Projects[J].Project Management Journal,2010,40(3):72-81.

[39]Pheng L S,Ying L J,Kumaraswamy M.Institutional Compliance Framework and Business Continuity Management in Mainland China,Hong Kong SAR and Singapore[J].Disaster Prevention and Management:An International Journal,2010,19(5):596-614.

[40]Zhang X F,Guo X T,Wu Y,et al.Exploring the Inhibitors of Online Health Service Use Intention:A Status Quo Bias Perspective[J].Information & Management,2017,(54):987-997.

[41]陳渝,黃亮峰.理性選擇理論視角下的電子書閱讀客戶端用戶流失行為研究[J].圖書館論壇,2019,39(9):118-126.

[42]袁園園.影響員工遵從互聯網使用策略意向的因素分析[D].杭州:浙江理工大學,2012:1-80.

[43]林潤輝,謝宗曉,吳波,等.處罰對信息安全策略遵守的影響研究——威懾理論與理性選擇理論的整合視角[J].南開管理評論,2015,18(4):151-160.

[44]王冬梅.理性選擇視角下信息安全違背行為影響因素實證研究[D].鎮江:江蘇科技大學,2014:1-88.

[45]Hu Q,Xu Z,Dinev T,et al.Does Deterrence Work in Reducing Information Security Policy Abuse by Employees?[J].Communications of the ACM,2011,54(6):54.

[46]Lee J Y,Lee Y,Wadhwa P.Conference Paper Sharing Among Academicians:Calculative and Normative Aspects of Rational Choice[J].Academy of Management Learning and Education,2010,9(2):204-224.

[47]Gezelius S.Can Norms Account for Strategic Action?Information Management in Fishing as a Game of Legitimate Strategy[J].Sociology,2007,41(2):201-218.

[48]Lin T C,Huang C C.Withholding Effort in Knowledge Contribution:The Role of Social Exchange and Social Cognitive on Project Teams[J].Information & Management,2010,47(3):188-196.

(責任編輯:郭沫含)