校企深度融合下校外實訓類課程思政的改革

——以上海版專印刷媒體技術專業職業技能實訓為例

肖 穎,滕躍民

(上海出版印刷高等專科學校,上海 200093)

在全國高校思想政治會議上,習近平總書記強調:“高校思想政治工作關系高校培養什么樣的人、如何培養人以及為誰培養人這個根本問題。要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面。”[1]開啟了我國各高校課程思政的改革之路。但是在實施思想政治理論、職業素質教育、高等數學等公共課和專業課協調同步,推動“三全”(全員、全過程、全方位)育人的過程中,存在過多強調課堂教學的主渠道育人,相對忽視校外實訓課程實踐育人的現象,導致顯性育人和隱性育人“同頻共振”不足,無法形成思想引領與知識、技能傳授的真正有機融合。而高職高專類院校辦學的顯著特點是產教深度融合、全面實施校企協同育人,為國家經濟社會發展培養高素質創新型技術技能人才。因此,在校外實踐基地中不僅要突出培養專業技術技能的特點,更要充分挖掘企業思政育人和價值引領功能。在校外實訓類課程教學中實施“課程思政”,對于全面落實立德樹人根本任務,提升學生思想政治素質,推進高職高專院校思想政治教育工作將起到重要的作用[2]。

上海出版印刷高等專科學校(以下簡稱“上海版專”) 多年來通過不斷的探索和實踐,逐步構建起在各類課程中融合思政教育的“課中課”同向同行教學模式。該模式聚焦文化育人、實踐育人和課程育人等全新領域,將德育元素融入知識技能培養的各環節,打通顯性知識技能培養與隱性素養培育互相促進的通道,最終凝練出基于“寓道于教、寓德于教、寓教于樂”(“三寓”),具有“畫龍點睛式、專題嵌入式、元素化合式”(“三式”) 實施標準的“同向同行”范例,成為全國高校“課程思政”改革成功的先行者。這項成果獲得上海市教學成果特等獎、全國二等獎,在課程思政的全新教育教學領域中實現歷史性突破,構建了各類課程開展思政改革的模式和標準[3]。

本文以上海版專印刷媒體技術專業職業技能實訓課程思政改革為例,以“三寓三式”為指導,在充分挖掘校外實踐基地實施教學過程中的各類思政元素基礎上,實現知識、素養、技能講解與價值引領的有機結合,以推動此類課程的思政改革建設[4]。

一、職業技能實訓課程的特點

在上海版專印刷媒體技術專業(三年制高專)的課程體系中,職業技能實訓為專業實踐類課程,是印刷企業崗位核心能力培養課程之一,具有很強的實踐性和應用性。課程安排在第二學年的短學期進行,必須在校外實踐基地完成,為企業跟崗學習模式,通常采用項目制教學方法。課程旨在培養學生的職業道德和職業守則,使學生在掌握印刷企業實際生產中的工藝原理、流程、方法和要求后,具有初步分析并解決各類印刷工藝問題的能力;并鞏固和加強印刷生產中的各類素養和技能,具備職業資格標準(中級) 的操作水平,同時培養學生運用所學專業知識觀察、分析印刷實際生產問題的能力和勇于探索、積極進取的創新精神。

二、職業技能實訓的課程思政設計理念

在數字化、智能化、標準化、大數據等技術的推動下,兼具文化產業和加工工業雙重屬性的印刷業在不斷加快自身轉型升級,新產品、新業態和新模式的不斷涌現,迫使印刷行業企業的崗位設置特征、技術技能人才需求在不斷變化[5]。這一現象決定了職業技能實訓課程實施具備很強的可變性、開放性和自主性,學生將在不同類型印刷企業的不同崗位上完成不同學習內容,因此明確的頂層設計理念是獲得良好課程思政實施效果的必要條件。

(一)頂層設計中融入國家意識

新時代的國家意識主要包括國家主權、愛國主義、民族團結、國家利益、為國奮斗和國家安全等意識。作為國家新聞出版業重要構成之一的印刷業,其管理和發展肩負著維護和培育國家意識形態的重要職責。通過深挖不同類型校外實踐基地在國家建設中的不同功能,幫助學生在實踐中了解國情、培養價值判斷和國家信仰。

(二)頂層設計中融入公民意識

公民意識是指一個國家的民眾對社會和國家治理的參與意識,它體現在公民對社會政治系統以及各種政治問題的態度、傾向、情感和價值觀[6]。印刷業涉及人類社會生活的方方面面,不同類型校外實踐基地其員工、供應商、環境和其他利益均存在差異,然而企業社會責任是一致的。通過設計不同層次的項目內容,在學生明確自己主體身份的前提下,強調獨立思考的能力,養成社會的規則意識、參與意識、責任意識和監督意識。

(三)頂層設計中融入文化意識

大學生的文化自信歸根到底是價值觀的自信,其養成過程除整合課程教學體系、內容和校園文化等第二課堂的聯動外,還需著重強化當今時代各行業變革所賦予的文化育人內涵。在印刷行業轉型升級過程中,由于不同校外實踐基地在供應鏈上的功能關系不同,決定了企業文化育人的邏輯路線不同。培養學生領悟自身企業變革中的價值意蘊,方能實現技能培養到文化歸屬。

三、職業技能實訓的課程思政建設內容與實踐

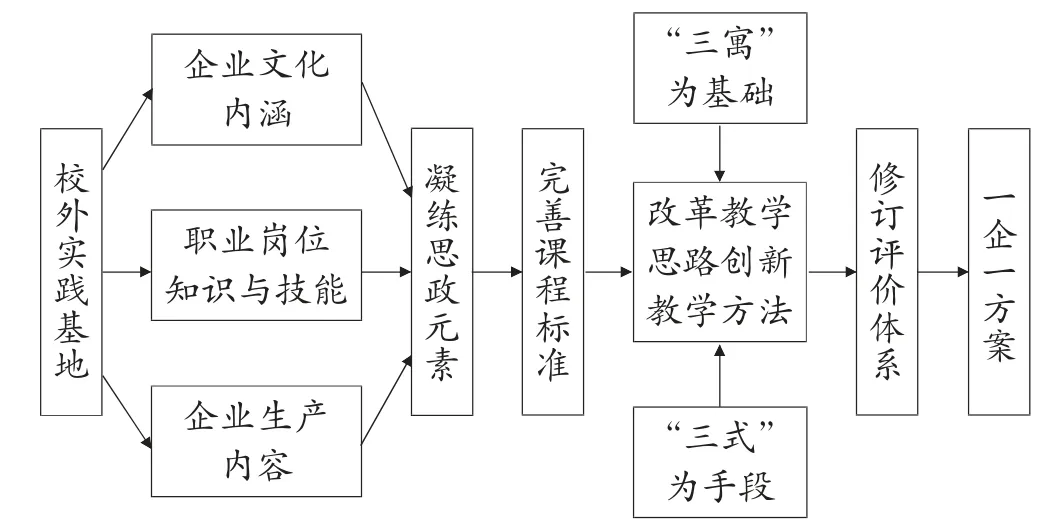

上海版專印刷媒體技術專業教學團隊在梳理本專業校外實踐基地后認為:首先,通過系統梳理不同類型基地的文化內涵、生產內容、職業崗位所需知識與能力類型,凝練其中蘊含的思政資源與核心內容,完善職業技能實訓課程標準;其次,以“三寓” (寓道于教、寓德于教、寓教于樂) 為基礎,以“三式”(畫龍點睛式、專題嵌入式、元素化合式) 為手段,改革實踐教學思路,創新實踐教學方案[7];最后,修訂職業技能實訓課程評價體系,將體現思政元素的內容納入課程考核,實行“一企一案”(見圖1)。

圖1 印刷媒體技術專業職業技能實訓課程思政的建設思路

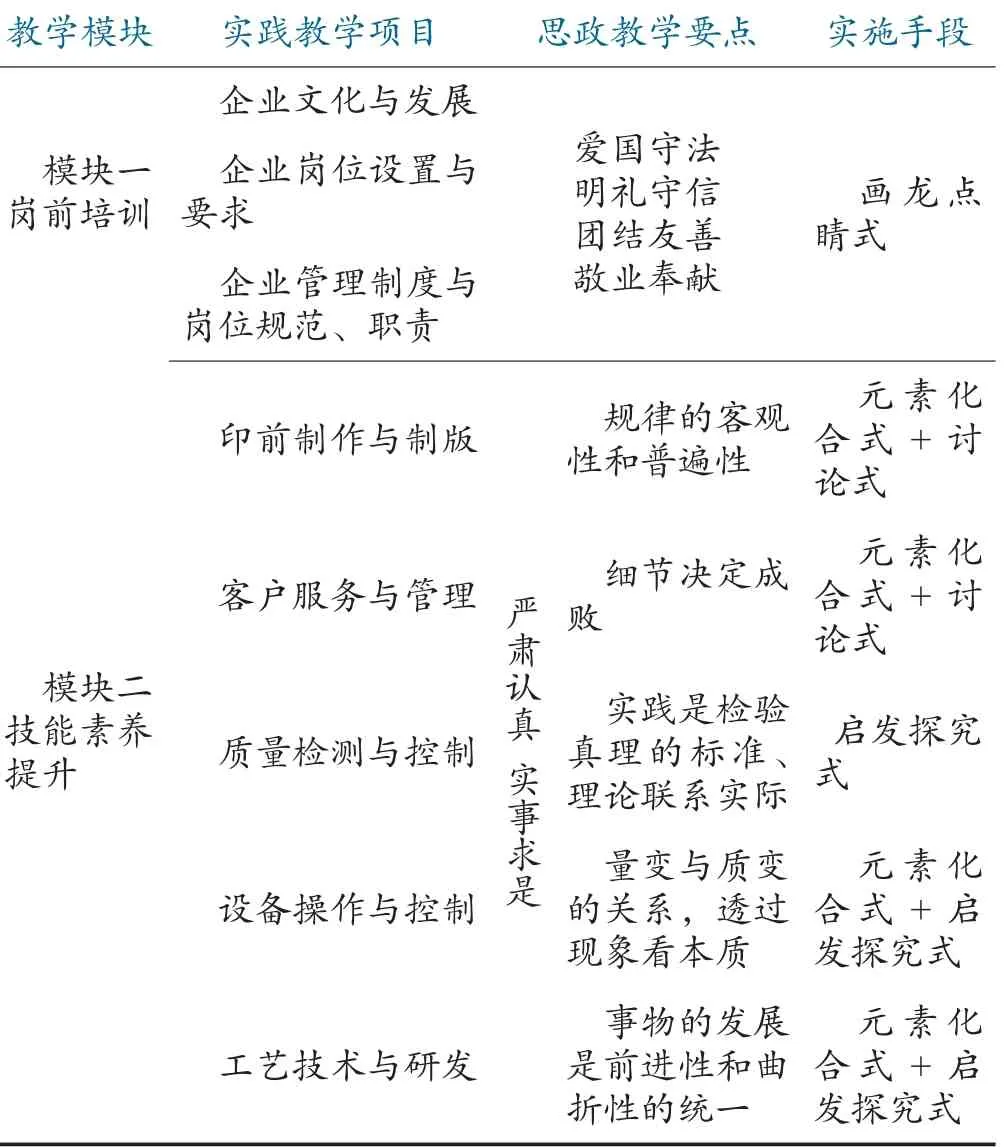

根據建設思路,開展了校企相互協作,設計了課程思政建設的總體方案(見表1)。即把職業技能實訓的實踐教學分為兩大模塊:崗前培訓和技能素養提升。崗前培訓主要圍繞企業文化與發展,企業崗位設置與要求,企業管理制度與崗位規范、職責三個項目展開教學;技能素養提升主要圍繞企業崗位設置所需主要技能和素養展開教學。在深挖崗前培訓和技能素養提升這兩個教學模塊的思政元素,并與模塊中各項目的教學元素融合過程中,校內專任教師和企業指導教師可采用元素化合式、畫龍點睛式或專題嵌入式的手段,寓道于教、寓德于教或寓教于樂地開展啟發式、互動式、討論式等不同形式的實踐教學活動[8]。

(一)課程思政元素的挖掘

1.從印刷發展史出發,挖掘思政元素

從印刷發展史出發,通過“元素化合式”“畫龍點睛式”引出中國歷史文化,樹立民族自豪感和文化自信心。

案例1:在學生進入文化復制領域的印刷企業實踐時,指導教師會以“探究雕版印刷術的起源”為主題,將雕版印刷術放置在特定的歷史時空背景下分析它如何成為文明間交流的產物,如何通過朝鮮、日本等地向東亞地區傳播,如何通過阿拉伯人推動西傳進而為歐洲文藝復興創造條件,來幫助學生樹立文化自信,且在繼承和發揚中國優秀文化的基礎上培養開放包容心態,積極汲取先進科學文化。

表1 印刷媒體技術專業職業技能實訓課程思政的總體建設方案

同時指導教師還要圍繞造紙、制墨、印刷設備、裝幀裝訂等行業和人才配合的角度來討論只有具備一定的社會環境和技術基礎,且多方配合才能實現各國文化的廣泛傳播,引導學生樹立正確的職業觀,提高學生在校外實踐基地的實訓成效。

2.從印刷生產內容出發,挖掘思政元素

從印刷生產內容出發,采用“畫龍點睛式”導入國家意識、國家信仰,樹立愛國情懷和自強不息的精神。

案例2:在學生進入工業信息化領域的印刷企業實踐時,指導教師會以“工業與信息化中的印刷”為主題,講解該領域目前的新發展與新趨勢。從自動駕駛、人工智能、物聯網、基因測序等新興產業領域的發展現狀,到C919 大飛機試飛成功、華為麒麟芯片國產化生產等技術的創造革新,來幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,領悟習近平總書記所說“科技興則民族興,科技強則國家強”、“青年興則國家興,青年強則國家強,青年一代有理想、有本領、有擔當,國家就有前途,民族就有希望”的真正含義。

同時指導教師以“元素化合式”就導電油墨、薄膜封裝、QLED 和OLED 印刷等方面的知識講解來培養學生有追求大國工匠精神的目標。“中國制造2025”需要高職高專院校學生不僅要有輪扁斫輪的技藝、得心應手的技能、認真負責的態度,而且要有很強的職業認同感和使命感,做到任何時候都能慎始敬終,明白自身發展與國家命運休戚與共。

3.從印刷企業的職業崗位知識和技能出發,挖掘思政元素

從印刷職業崗位的知識和技能出發,采用“元素化合式”“畫龍點睛式”挖掘“對立統一”“質量互變”等辯證關系,樹立學好辯證法是良好職業發展的開端。

案例3:在不同學生進入同一家印刷企業的不同職業崗位實踐時,指導教師會以“印刷企業崗位是互相關聯又彼此獨立”為主題,講解企業和崗位是整體和部分的關系。企業中的每一個崗位都不是孤立存在,彼此相互依賴、相互制約和相互影響。從分析印前設計制作、印刷印后生產、工藝技術、品質控制管理等崗位的邏輯關系,拓展探討各崗位所需知識和技能的對立與統一、質變與量變、現象與本質、過程與結果的辯證邏輯關系。如品質控制管理崗位與設備操作崗位就是對立與統一關系,因為對立而知彼此是制約的,因為統一的產品質量標準而彼此依賴,進而培養學生確立較好的職業守則和職業道德,具備參加印刷企業生產活動的規則與責任意識。同時指導教師還就印刷企業一線操作崗位、基層管理崗位到中高層管理崗位的發展路徑來引導學生養成正確的職業發展觀,明確自己的職業發展目標和定位并為此努力奮斗。

(二)課程標準的完善與評價體系的修訂

在實施印刷媒體技術專業的職業技能實訓課程思政時,其課程標準的完善是前提,課程評價體系的修訂是關鍵。課程標準規定了課程的性質、目標、內容和實施建議,是教師實施課程講解的指導性文件和重要依據,是教師檢查和評測學生課程成績的重要標準[9]。將不同類型企業中凝練的思政元素和課程教學的特點相結合,重新修訂課程標準,增加培養學生國家意識、公民意識和文化意識的內容。針對不同類型企業的實訓內容提出明確的教學目標,在保持學生有效掌握專業知識和技能的前提下,以“課中課”的形式培養學生的工匠精神和職業素養,加強學生的愛國情懷和社會責任感[10]。

對于參加職業技能實訓的學生而言,課程考核評價內容是他們最為關心的內容之一。將實踐教學中的思政內容納入考核范圍能有效促進學生在校外實踐基地的學習成效,能促使學生重視在各自實訓崗位中的基本規范、職業素養和技能養成,做到知識、技能、素養三者同步學習。

(三)課程指導教師的思政素養提升

《法言·學行》中指出:“師者,人之楷模也。”《學記》中則說:“善教者使人繼其志。” 教師不但有才智學識,還要有較高道德涵養,這樣方能以身立教,用言行熏陶和感化學生,做到教人為善,最終把學生培養成德才兼備之人。

作為職業技能實訓教學過程中的實施者,只有校內專任教師和企業指導教師的“立德樹人”“以人為本”意識得到強化,才能真正在因材施教的過程中做到“學高為師,身正為范”,才能讓學生的就學之途越發順暢、扎實與寬廣。

總之,全面強化各類專業課育人導向,實現與思想政治理論等公共基礎課同向同行,形成協同育人效應,已成為中國職業教育界的共識[11]。與理實一體化專業課的教學和育人效果相比,專業校外實訓課的教學難度更高,育人效果更難把握。其原因在于同一專業學生分散在不同校外實踐基地的不同崗位完成相同課程的教學,這對學校和專業在此類課程思政改革的頂層設計提出更高要求。上海版專以文件的形式給出實施意見,印刷媒體技術專業職業技能實訓課程成為學校的課程思政改革試點課程之一,專業教學團隊在堅持立德樹人,充分挖掘企業思政育人和價值引領的基礎上,創新教學內容和教學方法,增加德智技融合要求,實施課程思政的“浸潤式”教育,努力做到春風化雨、潤物無聲[12],把正確的世界觀、價值觀潛移默化地沁入學生的心田,主動強化校外實訓類課程育人導向,最終實現與思想政治理論課同向同行,真正把立德樹人融入專業教學的全過程。