32例重型和危重型新型冠狀病毒肺炎胸部影像學分析

張 娜,陳志凡,肖建明,王新偉,江 敏,謝利秋,高月琴

(1.成都市公共衛生臨床醫療中心放射科,四川 成都 610061;2.成都大學附屬醫院放射科,四川 成都 610081)

自2019年12月起,湖北省武漢市陸續出現不明原因肺炎的病例,經病毒分型檢測為一種新型冠狀病毒(2019-nCoV),在短時間內迅速傳播至全國乃至世界40多個國家、地區[1~4],是一種具有較強傳染性的肺部疾病。新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)重型和危重型由于進展快,短期內會嚴重威脅患者生命。在COVID-19的診斷與篩查問題上,《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行版)》(第六版)給出的主要手段包括:實時熒光逆轉錄聚合酶鏈反應(RT-PCR)核酸檢測法、病毒基因測序法與基于CT的肺部影像診斷法[5]。其中,前兩者是確診COVID-19的金標準。但有臨床資料證明其存在診斷結果滯后、假陰性及耗時較長等問題,影響COVID-19的診斷與篩查的及時性與準確性[6,7]。而放射學與前兩種方法相比,具有便捷、特異性高等優勢,在疑似病例的篩查、臨床診斷病例的評估、確診病例的復診和基于影像表現的出院依據的判斷中均有重要意義[1,7~10],也是評估COVID-19重型和危重型的主要指標之一。因此,有必要提高對COVID-19重型和危重型的影像的識別水平。

1 材料與方法

1.1 一般資料收集2020年1月16日至2月22日成都市公共衛生臨床醫療中心醫院確診COVID-19重型和危重型患者32例的影像學檢查資料。所有病例均符合2020年2月19日國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》中重癥和危重癥的診斷標準。32例患者中男19例,女13例,年齡34~87歲,中位年齡64.5歲。基礎疾病:糖尿病 6例,慢性阻塞性肺病(COPD)4例,肺間質纖維化(PIF)1例,心臟病17例,高血壓11例,腎功能衰竭(RF) 4例。流行病學:有湖北居住、旅游史14例,與湖北地區密切接觸史5例,聚集史1例,與確診患者接觸4例,其它地方旅游史3例,無明確疫情史5例。臨床癥狀:咳嗽22例,咳痰11例,氣促6例,胸痛3例,發熱27例,乏力4例,肌痛5例,腹瀉3例。

1.2 影像學資料32例患者共進行DR檢查167次,CT檢查80次。其中4例只有DR檢查,7例患者只有CT檢查,其余21例既有DR檢查,也有CT檢查資料。床旁DR檢查用島津MUX-200D移動DR,70~75 kV,7~8 mAs,焦片距:1.1~1.2 m。胸部螺旋CT檢查和后處理技術:①使用GE Bright Speed 16排多層螺旋CT掃描儀,螺距:1.375,管電壓120 kV,管電流50~400 mAs。薄層重建:0.625 mm,軟組織算法和高分辨(骨)算法。②使用SOMATOM go.Top64排螺旋CT掃描儀,螺距1.5,,使用西門子CT自動劑量最優化X線球館電壓智能調節技術,CARE kV質量參考mAs 120 kV值為100。薄層重建:1 mm,軟組織算法和高分辨(骨)算法。掃描范圍從肺尖上20 mm到雙側肋膈角區下20 mm;厚層重建:層厚:5 mm,層間距:5 mm;后處理技術:工作站MPR常規重建冠狀和矢狀。所有檢查均經2位放射科醫生獨立閱片,按照病灶影像的形態學特征和分布特征使用共同條目逐一分析、填寫。在意見不一致時,由第3位專門從事胸部影像學診斷的高級職稱放射科醫生進行核實。

1.3 統計學方法應用R軟件VCD包對數據進行分析處理。采用卡方檢驗分析當病變進展小于50%和進展大于50%時,胸部DR和胸部CT檢查方法對新冠肺炎患者病灶檢出有無統計學差異。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

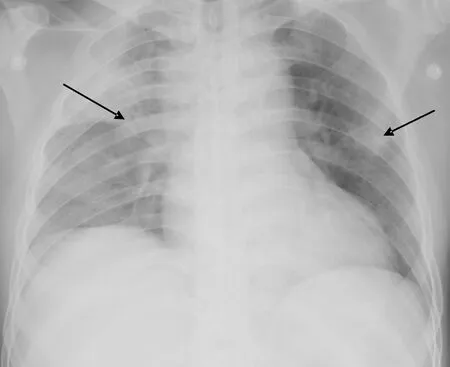

2.1 DR檢查167例次DR檢查中123例次檢查有肺內異常陰影,陽性率約73.7%。其中,形態學上,表現為多發斑片狀模糊陰影101例次,大片狀實變13例次,間質性網線陰影9例次;分布上,雙側分布不對稱(圖1)118例次,右肺較左肺顯著,右肺共計79例次,肺野外帶分布顯著84例次,其中表現典型反蝶翼征者7例次,中肺野分布顯著86例次。

圖1 雙肺病灶分布

2.2 CT檢查

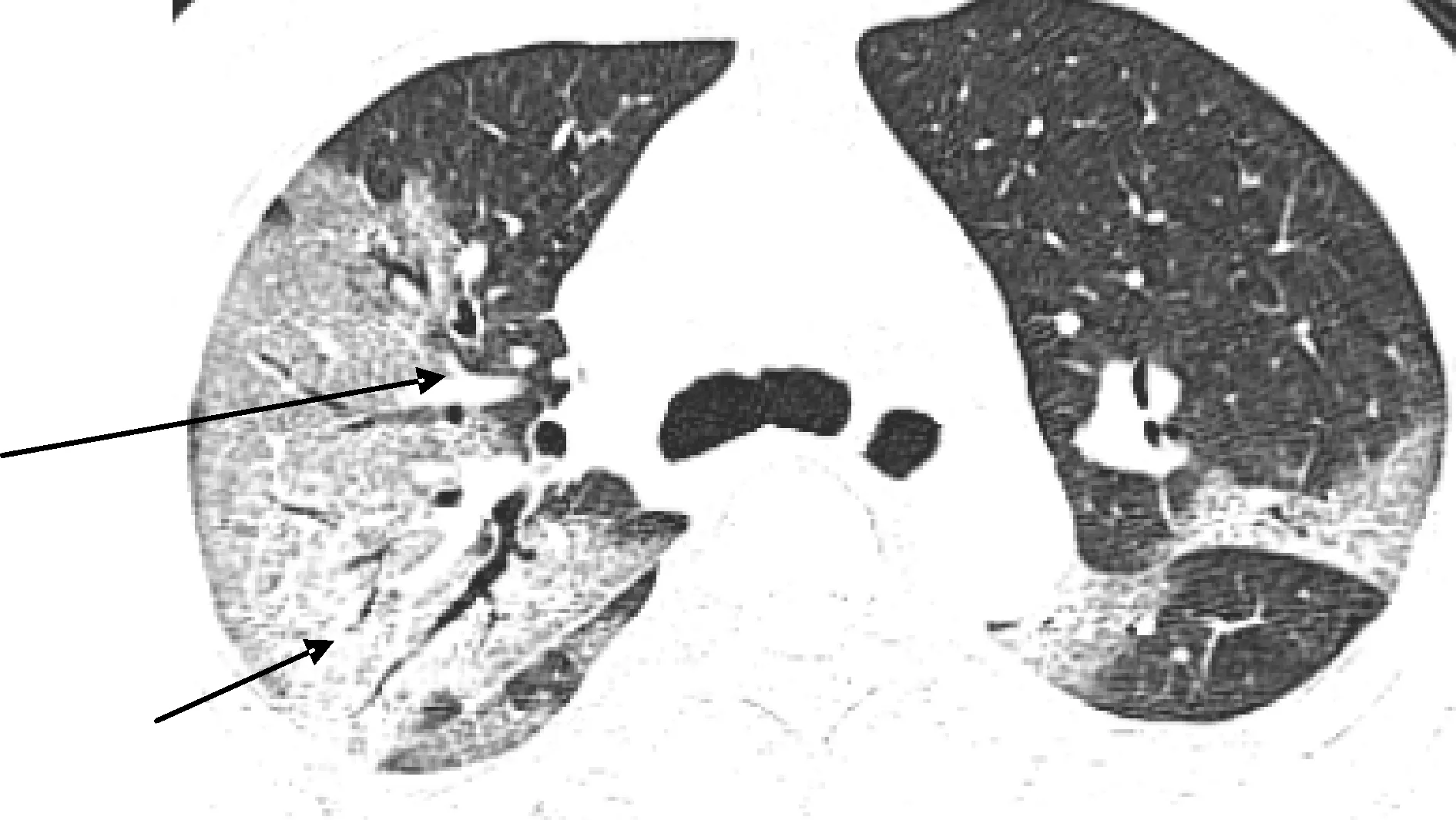

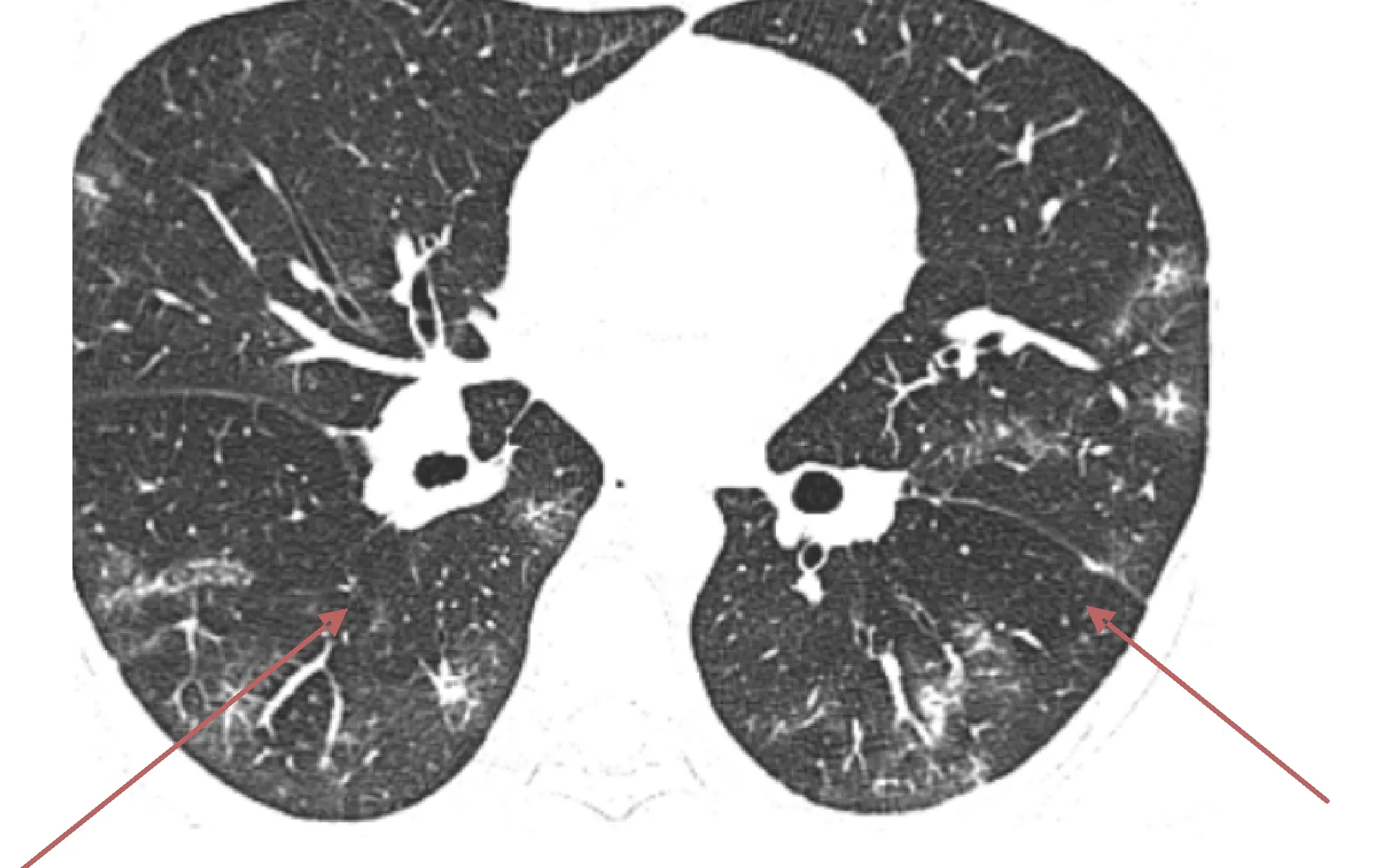

2.2.1胸部CT的影像表現及病灶分布特點 80例次CT檢查中,形態學上主要表現,46例次為磨玻璃影(GGO)(圖2),22例次為GGO重疊間質性網線陰影(圖3),7例次為間質性網線小結節陰影(圖4),3例次為實變;最大病變范圍,達肺葉者38例次,達肺段者26例次,亞段者11例次,斑片者5例次;分布上,76例次呈雙側不對稱性分布;67例次以肺外周胸膜下顯著分布,10例次以支氣管血管束周圍顯著分布,3例次散在無規律分布,沒有肺門周圍分布顯著;最大病變定位在右肺下葉者30例次,定位在右肺上葉后段和右肺下葉背段均達20例次。動態復查中,短時間內發生病變一部分吸收、一部分進展者占24例次。

圖2 磨玻璃影和血管增粗 患者與圖1為同一人,短箭頭顯示磨玻璃影,長箭頭顯示GGO內血管增粗。

圖3 GGO重疊細網線陰影

圖4 間質性網線小結節陰影

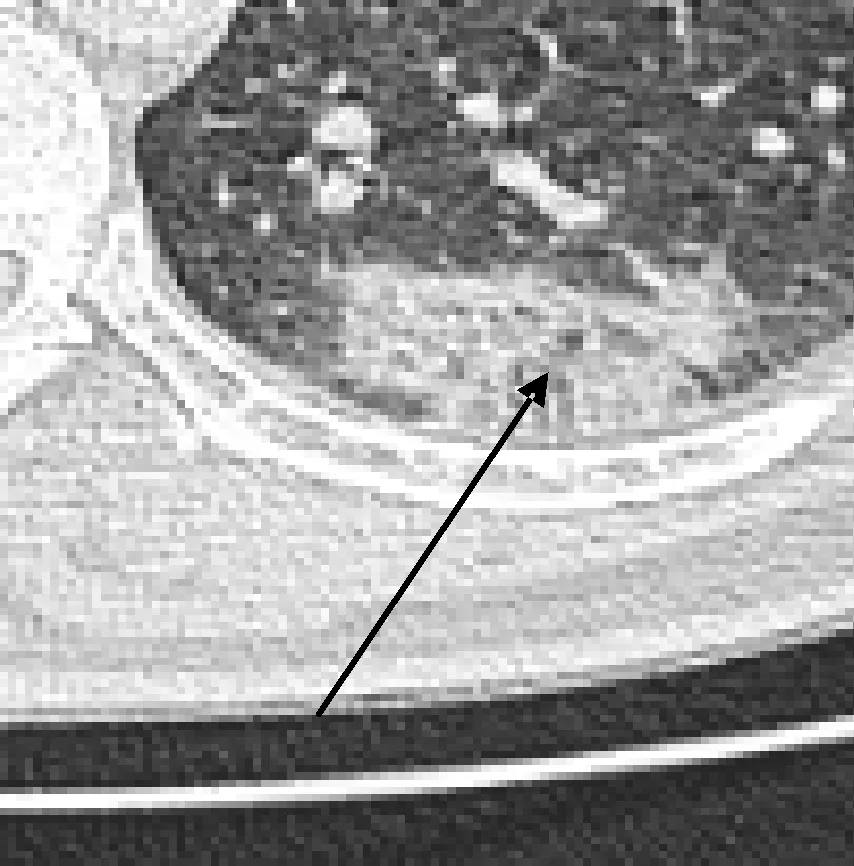

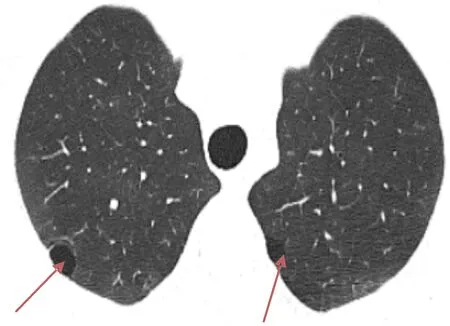

2.2.2胸部CT的影像征象 病變CT掃描顯示的征象中,以GGO內部血管增粗(圖2)最多見,有67例次,其次為暈征,66例次,其它常見征象有新月征(55例次)、反暈征(58例次)(圖5)、周圍馬賽克征(46例次)(圖6),肺組織結構紊亂(43例次)和牽拉性支氣管擴張(42例次)也不少見。有6例次出現一過性含氣囊腔(圖7)。

圖5 反暈征和單純磨玻璃影 短箭頭:右肺上葉后段見反暈征;長箭頭:左肺上葉尖后段見單純磨玻璃影

圖6 馬賽克征象

圖7肺氣囊 與圖6為同一患者。雙上肺胸膜下見肺氣囊,治療后消失。

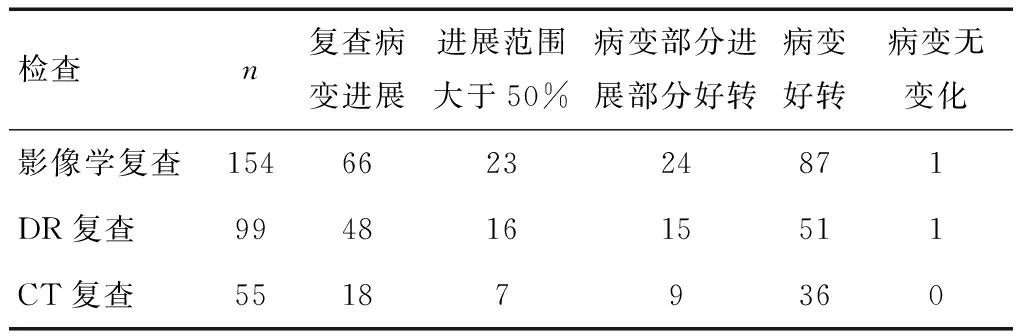

2.3 統計結果對于重型和危重型病變進展小于50%時,DR和CT顯示差異有統計學意義(P=0.04375);病變進展達50%及以上,DR和CT顯示差異無統計學意義(P=0.4699);對于肺內既有病變進展又有病變吸收好轉的,DR和CT顯示差異無統計學意義(P=0.513)。見表1。

表1 COVID-19影像學復查對肺內病變的動態變化評估例次

3 討論

3.1 影像學檢查技術COVID-19多發于成人,兒童少見[11],本組沒有兒童,與文獻報道一致。胸部螺旋CT掃描薄層高分辨重建技術已作為COVID-19的篩查和診斷、病情評估和出院判定標準的基本技術,而DR不作為基本檢查技術[12]。COVID-19(重型和危重型)和COVID-19(輕型)的影像學診斷的目的和意義是完全不同的,前者傾向于關注患者疾病負荷、預后和轉歸的影響[5]。由于COVID-19傳染性強、重型和危重型患者轉運困難,因此DR在此類患者的影像學檢查中意義較大。本組病例中,在COVID-19重型和危重型患者的動態影像學評估中:①當病變進展小于50%時,DR和CT顯示差異有統計學意義(P=0.04375),表明CT較DR有優勢,因此患者臨床癥狀和體征進展快、實驗室指標變化大時,需要盡快安排胸部CT掃描;②當病變進展達50%及以上時,DR和CT顯示差異無統計學意義(P=0.4699),表明DR可以替代CT作為影像動態評估工具;③當肺內病變部分有進展,部分有吸收好轉時,DR和CT顯示差異無統計學意義(P=0.513),即DR也可以替代CT作為影像動態評估工具。

3.1.1胸部DR對COVID-19重癥和危重癥患者的診斷意義 在DR上,COVID-19重型和危重型的主要表現為雙肺不對稱性分布、不均勻密度增高陰影,以外中帶分布最顯著。這一點和CT表現具有一致性。本組資料所顯示的右肺顯著分布的特點與部分尸檢報告結果一致[13],但原因不明,需要進一步探索。

3.1.2胸部CT對COVID-19重癥和危重癥患者的診斷意義 重型和危重型在CT上有很大的特征性:形態學上以混合磨玻璃密度陰影(mGGO)和GGO重疊間質性網線陰影為主要表現;分布特征上,最大病變范圍達大葉和肺段水平,累及雙肺、多肺葉(至少3葉)、多肺段(至少5段),雙側不對稱分布,以胸膜下、肺外周分布為主[14],后肺和下肺更顯著;征象學上,GGO內血管增粗、暈征、反暈征、結構扭曲、牽拉性細支氣管擴張[15]、周邊“新月征”以及鄰近肺組織內“馬賽克低灌注”征、鄰近胸膜局限性弧突征象都具有一定的特征性。

3.2 COVID-19重癥和危重癥患者影像學表現與病理的關系COVID-19的肺組織病理學改變是以細胞黏液樣纖維素性滲出為主間質性肺泡損傷,這樣的病理基礎,導致“氣腔性”肺泡腔的含氣量直接減少;而炎性細胞和含黏液樣的纖維素性滲出物在“氣腔間隔”內聚集[16]引起“間質增厚”,間接性導致肺泡腔的含氣量減少。導致影像學上多呈現為GGO。炎癥進一步加重,肺泡II型上皮細胞分泌肺泡表面活性物質的功能受損,殘留少量氣體的“肺泡腔”就會發生“萎陷”或者“塌陷”,從而導致所謂的“微肺不張”,是臨床ARDS的發生的根本原因之一,這也是病變區域肺組織體積“收縮”的根本原因。影像學上,可以表現為,病變周圍支氣管血管束向病變區域“聚攏”的現象。位于近葉間裂附近時,就呈現為葉間胸膜走行弧度發生向病變處“弧突”的特殊征象,本組病例有9例可見。肺泡炎性損傷過程中,發生肺泡腔內的“殘余氣體”完全消失,被肺泡腔內的液性或者固體性物質完全“取代”,在影像學上即表現為“肺實變”。后期,由于炎性滲出物質中固體成分的延遲吸收或者纖維素性物質聚集、膠原纖維增生,影像學上可見肺組織結構扭曲、牽拉性支氣管擴張等改變,如果炎癥能夠有效及時控制,這種改變還可以隨著時間而吸收、修復和好轉,反之,可能進一步惡化。另外,以外周或者胸膜下分布及病變區域內血管陰影增粗也是上述感染性炎癥的的病理改變的影像學體現:炎癥區域的充血水腫,病變局部炎癥反應活躍程度高,代謝活躍,病變鄰近肺組織由于病變區域的過度充血而發生相對的“低灌注征象”,即“馬賽克低灌注征”,臨床上易發生所謂的“炎癥風暴”。

綜上,COVID-19重型和危重型的典型影像學改變是雙側不對稱性分布的、以胸膜下為顯著的、范圍分布廣泛至少累及3葉5段以上、不均勻密度增高陰影。盡管DR不能作為COVID-19重型和危重型篩查和疑診時的影像學檢查工具,但是對于搬運困難的患者,在病情進展快、臨床表現重的情況下,可以作為有效的替代檢查工具。以后工作中有必要提高對COVID-19重型和危重型的影像的識別水平,早發現早期干預、降低病死率。由于本組資料樣本和地區局限性,還需要其他同行的更多實踐證實。