清代“碑學”專題

2020-06-04 06:36:12

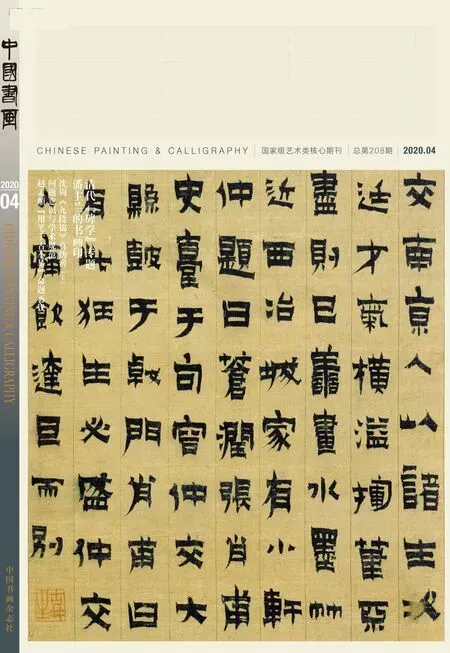

中國書畫 2020年4期

編者按:“碑學”從明代末期濫觴,晚清達到高潮,一直到20世紀80年代仍為書法熱潮主流,可見其學術與創作生命力。無論是對每一字體尤其是篆隸的藝術美學定位,還是對書法美學的拓展和延伸,“碑學”不啻是一次書史上的革命,也是書法認識史上的理性與平民意識的覺醒與啟蒙。本期清代“碑學”專題,從藝術史學的立場對數十年來“碑學”概念的內涵與外延的認識作了學術上的梳理,并對藝術史的“碑學”做了全方位的解讀,既有宏觀的學術視域又有微觀的風格闡釋,讓讀者對“碑學”有全面的認識與理解。對于“二王”“帖學”泛濫成災只見二三流寫字匠輩出而有人文價值的書寫幾乎絕跡的當代書法創作,本專題也希望作為注入看似熱鬧卻又萬馬齊喑的當代書壇的清醒劑。

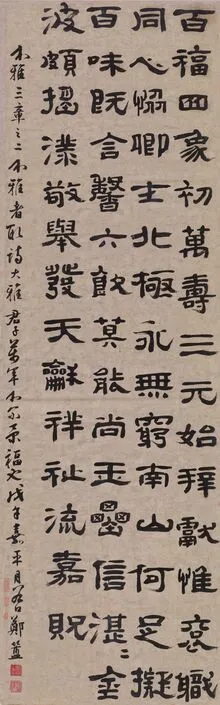

[清]鄭簠 隸書介雅三章之二軸 206.5cm×63.3cm 紙本 1678年 南京博物院藏釋 文: 百福四象初,萬壽三元始。拜獻惟袞職,同心協卿士。北極永無窮,南山何足擬。百味既含馨,六飲莫能尚。玉罍信湛湛,金波頗搖漾。敬舉發天和,祥祉流嘉貺。介雅三章之二。介雅者,取《詩·大雅》“君子萬年,介爾景福”也。戊午嘉平月,谷口鄭簠。鈐 印:鄭簠之印(白) 脈望樓(朱)鑒藏印:南皮張氏可園收藏庚壬兩劫所馀之一(朱) 第三品(朱) 可園清供(朱)

猜你喜歡

杭州(2023年3期)2023-04-03 07:22:36

大江南北(2022年9期)2022-09-07 13:13:48

求知(2022年5期)2022-05-14 01:28:58

美食(2022年2期)2022-04-19 12:56:08

娘子關(2022年1期)2022-03-02 08:18:42

娘子關(2021年3期)2021-06-16 10:56:32

創作(2020年3期)2020-06-28 05:52:44

讀友·少年文學(清雅版)(2018年3期)2018-09-10 06:04:54

Coco薇(2017年8期)2017-08-03 02:01:37

Coco薇(2015年5期)2016-03-29 23:16:36