環境保護新形勢下企業供應鏈管理的不確定性與對策

郭偉薇

摘 要:國家環境保護政策與措施的不斷加強,對企業供應鏈管理帶來了挑戰。與傳統的供應鏈管理相比,閉環供應鏈管理能給企業可持續發展帶來空間。但在國家環境保護新形勢下,需要進一步完善企業的供應鏈管理。在分析企業供應鏈管理的基礎上,考慮環境保護等外界環境因素對企業供應鏈管理影響的不確定性,建立綠色供應鏈管理構架,設計綠色供應鏈管理實施流程。綠色供應鏈管理推動綠色選擇,對接綠色需求,推進企業可持續發展。

關鍵詞:供應鏈管理;環境保護;綠色供應鏈;對策

中圖分類號:F274 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2020)13-0007-03

引言

傳統的供應鏈是一種物質單向流動的線性結構,其中心是經濟效益,目標是降低成本和提高競爭力,不考慮可持續發展,生產的增長基于消耗大量的資源,消費的廢棄物進一步惡化生態環境,形成生產增長、資源消耗、環境污染的系統。現代供應鏈在傳統供應鏈的基礎上進行了發展和變革,形成了閉環的結構,雖然各個生產環節置于傳統供應鏈框架下,但新增加了回收、檢測、篩選和再處理或報廢處理、再配送等過程環節,形成單循環或多循環的關聯網絡;在循環網絡中,存在逆向活動,對傳統供應鏈框架下的流程進行重組,使所有物料都在關聯網絡中進行循環流動,有效地管理生產過程的全生命周期,減少供應鏈過程對環境的不利影響,形成閉環供應鏈[1~2]。

閉環供應鏈的產生是基于法律法規限制等要求,同時也是基于環境持續惡化和資源不斷短缺的社會壓力。但企業的經濟利益是第一位的,閉環供應鏈管理的實施能為企業降低成本和增加盈利,是企業能夠主動或者前瞻性地實施閉環供應鏈管理的根本動力。閉環供應鏈管理減少資源投入、降低庫存成本、減少分銷成本、增加產品附加價值,不僅給企業帶來直接經濟效益,也實現了廢棄物品的再循環、再利用,給企業帶來間接的經濟效益;而且閉環供應鏈管理與環境法規的要求相一致,企業實施閉環供應鏈管理與社會發展要求相適應,具有社會效益的同時,在競爭方面能夠取得優勢,得到更大的市場空間和獲得更多的利益[3]。閉環供應鏈管理使企業獲得社會效益和經濟效益的雙重收益,在機械、汽車、電子等行業應用已成為成功應用的典范。目前,廢舊電氣設備、廢舊電子設備、廢舊電池、報廢汽車等法律法規強制要求企業回收處理廢棄產品的行業是閉環供應鏈應用的主要領域。在這些閉環供應鏈應用的領域中,企業能從多方面收益。一方面,企業能夠從閉環供應鏈管理中直接獲取具有經濟效益的副產品,如使用過的金屬、各類包裝材料,廢舊的汽車、電器、電子產品等有用的回收材料;另一方面,企業通過接收顧客的回收產品來提高顧客服務水平和增強在行業中的競爭力與影響力。閉環供應鏈管理在實現企業經濟效益的過程中,實現了效益增長和環境友好的雙重目標,構建了可持續發展的企業形象,對國際社會的可持續發展帶來了美好前景,已成為供應鏈發展的方向。

閉環供應鏈管理在供應鏈循環網絡中循環流動所有的物料,對產品實行有效的全生命周期管理,大大降低了供應鏈活動對環境的不利影響,使企業的可持續發展能力得到有效的提升。但閉環供應鏈的核心是改善供應鏈的內部動力,其抵抗外部事件、特別是突發事件的能力相對有限。在我國目前環境保護措施不斷加強的新形勢下,僅內部環境要素不斷完善的閉環供應鏈管理是不夠的,外部環境保護要求也會使企業供應鏈管理產生不確定性,并且可能給企業的正常經營帶來很大的影響。在環境保護新形勢下,供應鏈管理受到環境保護政策、環境保護檢查等外部因素的影響越來越大,如何分析供應鏈受到內、外部環境的不確定性影響,并提出相應的對策,是企業面臨的重大問題,給企業供應鏈管理帶來了新的挑戰,由此提出了綠色供應鏈管理。基于現代閉環供應鏈管理,綠色供應鏈管理充分考慮外界環境因素對供應鏈的影響,推動綠色選擇,對接綠色需求,推進企業的綠色可持續發展。

一、環境保護新形勢下供應鏈管理的不確定性

一個典型的、引起媒體廣泛熱議的案例是一家在華德國企業,其中華區CEO向地方政府發出“緊急求助函”,表明其某個產品原材料的供應商,“由于環境保護要求的原因”,即刻被“斷電停產,拆除相關生產設備”;將導致“49家汽車整車廠的200多個車型從隨后開始陸續全面停產”,供貨缺口期將可能造成“中國汽車產量300多萬輛的減產,相當于3 000多億元人民幣的產值損失”[4~5]。一家因環境保護問題被關停的供應商企業,使整個汽車行業都受到牽連,可見國家環境保護政策和要求對供應鏈管理的巨大影響,說明在環境保護的新形勢下,現在的閉環供應鏈管理也存在問題。中國展開大規模環境治理,特別是針對空氣、水和土壤污染的嚴峻形勢,對環境保護進行強化監管是大趨所勢,不可逆轉的。因此,企業供應鏈真正的風險源不是環境保護新形勢下,政府部門的強化環境保護政策和監管措施,而是企業的整個產業鏈是否關注環境問題,是否適應環境保護的大趨勢。生產企業需要依據環境保護的政策,檢索和核查供應鏈的環境保護是否符合環境保護政策與規定,針對供應鏈的每個環節,采取切實可行的方法,進行各類可能存在的環境風險進行細致的摸底和排查,切實掌握供應鏈的生產過程可能受到的環境保護的影響,以環境保護的引領為發展目標,形成可持續發展的綠色供應鏈管理機制[6]。

環境保護的新形勢體現在環境保護政策的持續性和環境保護措施的多樣性。環境問題是國家面臨的最嚴峻挑戰之一,也是世界面臨的重要問題。保護環境與保證經濟長期穩定增長和實現可持續發展一樣,是基本國家利益。環境保護關系到中國的國際形象、國家安全、廣大人民群眾的根本利益,以及國家實現全面小康社會,因此國家的環境保護政策是持續性和不可動搖的。在具體環境保護措施上,具有長期的、持續的監管政策措施,會對不環境保護政策和規定的供應鏈供應商帶來關閉、停產和限期整改等。同時,也有突發性(如大型體育賽事、重要國事活動等)環境保護措施和季節性環境保護措施(如冬季空氣污染嚴重),突發性和季節性環境保護措施會使供應鏈供應商出現臨時停產、限產。因此,環境保護新形勢對企業供應鏈管理帶來不確定性和風險,需要進行有效的分析和防范。此外,在不斷變化的市場競爭環境下,供應鏈也存在著很多的不確定性。

存在不確定性,就存在風險。供應鏈出現風險的主要原因是各種不確定性因素的存在。因此,防范企業的風險需要分析和確定供應鏈供應商合作之間的不確定性。風險管理研究表明,風險愛好、風險中性和風險厭惡等三大類風險意識是供應鏈供應商通常對于風險的態度。風險愛好型供應鏈供應商通常明知可能發生風險,但不顧可能發生的危險,仍實施某項行為活動和進行某項決策,追求可能的高收益,獲得的隨機的收益比獲取確定的收益所承擔的風險要大,而機會相對則小。風險厭惡型的供應鏈供應商是比較保守的,對可能發生的風險會采取措施或盡可能回避,在收益方面,以獲取可能較低的確定收益為目標,而不愿冒風險去獲取可能較高的隨機收益或不確定收益。風險中性型供應鏈供應商采取相對穩妥的措施,不冒險也不保守,在風險和保守之間達到平衡,屬于風險愛好與風險厭惡之間的風險類型。

基于綠色供應鏈管理的理念,企業不僅要做好自身的環境管理合規工作,更需要關注供應鏈供應商的環境保護問題,重視其環境保護中的表現,并熟悉和掌握其風險偏好。供應鏈管理中把握一個企業能否按預期的目標發展,重要的一點是,這個企業能否有效地認識供應鏈運行中不確定性分析的必要性,以及防范風險的重要性。綠色供應鏈管理不僅從對供應鏈環境下的風險和不確定性進行分析,而且從供應鏈供應商的風險的起因、風險的類別、風險的特征和風險的本質,并結合企業的信用體系和法律意識等,建立起基于多因素的評估模型,為企業與供應鏈之間構建可持續共贏的橋梁。

二、環境保護新形勢下供應鏈管理不確定性的對策

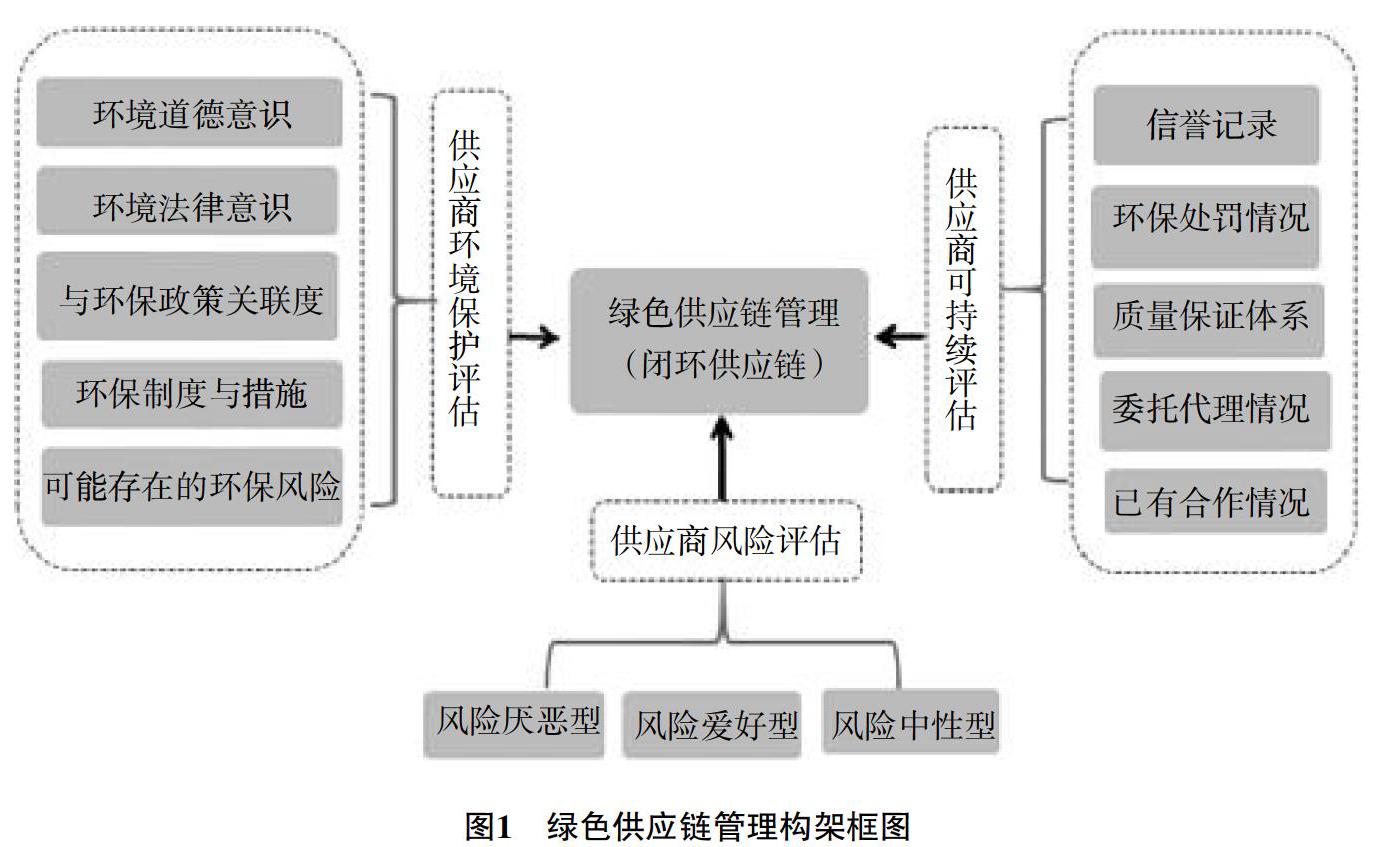

綠色供應鏈管理是企業供應鏈環境保護新形勢下的解決方案綠色供應鏈管理以閉環供應鏈為核心,構建多元化供應鏈風險防范,以互聯網創新思維,轉變傳統的環境保護模式,推行企業綠色發展。圖1為綠色供應鏈管理構架的基本框圖。

在上頁圖1中,以閉環供應鏈為基礎的綠色供應鏈管理包括三個主要評估體系,分別是“供應商風險評估”“供應商環境保護評估”“供應商可持續評估”,三者的有機結合,共同構成可持續的綠色供應鏈管理體系。

“供應商風險評估”的主要任務是確定供應鏈供應商的風險偏好特點,以便在綠色供應鏈管理中進行風險評級。

“供應商環境保護評估”包括“環境道德意識”“環境法律意識”“與環保政策關聯度”“環保制度與措施”“可能存在的環保風險”等要素。“道德風險”是導致供應鏈中出現各種風險的主因,在環境保護新形勢下尤其如此。如果供應商環境道德意識差,缺少綠色可持續發展理念,出現供應鏈環境保護風險是必然的。當然,供應商在較強的環境道德意識下,遵紀守法,具有較強的環境法律意識也是必要的。如果供應商與環境政策關聯度高,則可能存在突發性和季節性的環境保護措施風險,供應商環境保護規章制度與措施、存在的環境保護風險等對供應鏈環境保護風險也產生重要影響。

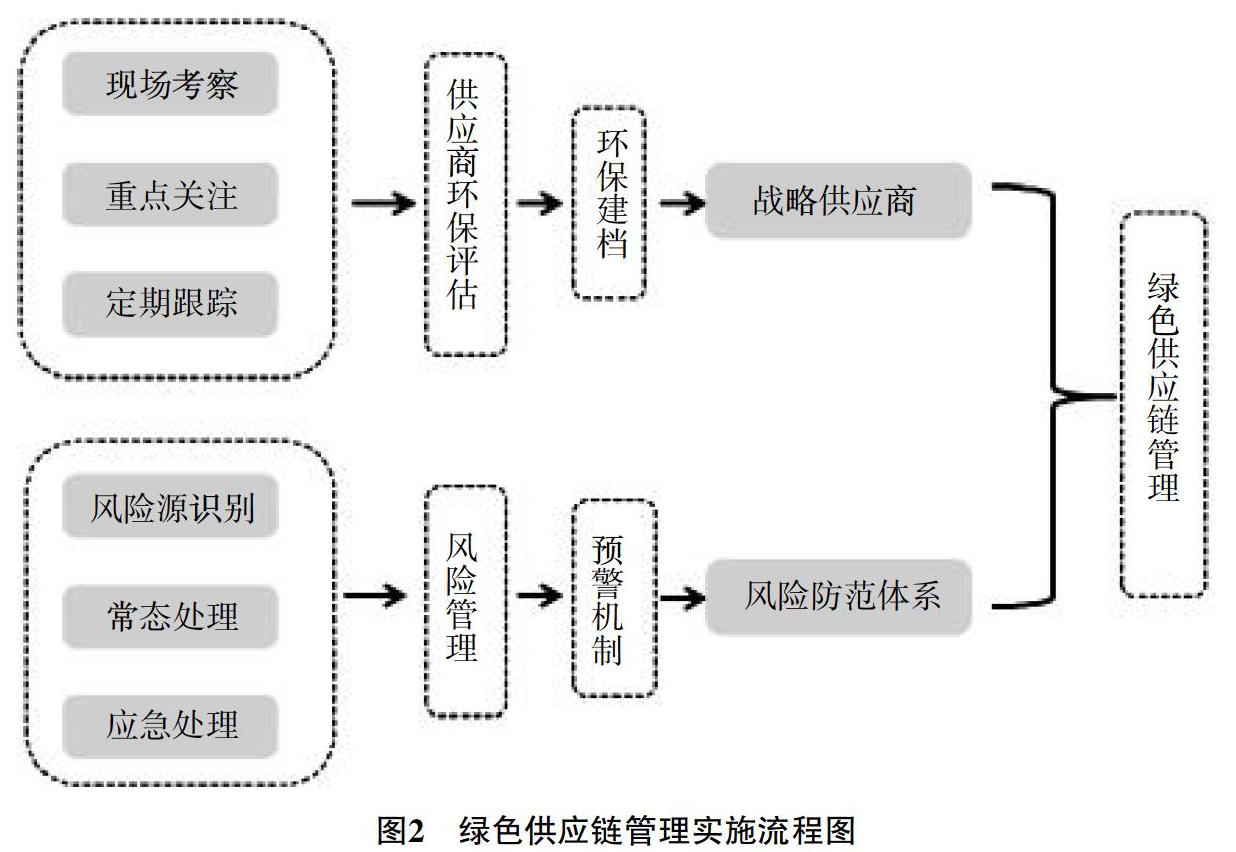

“供應商可持續評估”則是對其管理、信譽和歷史的考察,通過企業過去的作為、管理制度及關聯伙伴的分析,確定供應商的可持續發展性及信用等級。實現綠色供應鏈管理構架的功能,有效地進行供應商進行管理,需要建立綠色供應鏈的實施流程(見圖2)。

在圖2中,實施綠色供應鏈管理是環境保護新形勢下企業供應鏈管理的不確定性的根本對策,實施流程包括“供應鏈環保評估、風險管理”兩大部分,技術上可充分運用大數據、云計算等現代信息技術手段,建立供應商環境信息數據庫,采用“一企一檔”的建檔模式,使每個供應商都有獨立的信息檔案,建檔中記錄供應商基本信息和環境公開信息,可以動態檢索,實時了解供應商環境表現情況。“風險管理”部分通過真實客觀的數據深入了解供應商的營運情況、行業相對水平,掌握供應商的環境風險管控情況,實現供應商的分級管理,建立供應商環境“風險預警”機制,建立“風險防范體系”。

綠色供應鏈管理,對環境保護專業知識和信息化的要求很高,“現場考察、重點關注和定期跟蹤”三個流程的結合對供應商進行評估和管理來降低風險。“現場考察”即深入供應商所在地及其內部,通過實地調查,對所有供應商的環境保護合規情況進行全面摸底,并根據調查結果對供應商進行環境保護的分類分級。“重點關注”即在供應商環境保護分類分級的基礎上,列出具有較高環境保護關聯度的供應商進行特別關注和動態監控,對可能存在環境保護合規高風險的供應商進行深入審查,若發現環境保護問題,應協助供應商建立具體的風險控制方案。“定期跟蹤”即對供應商的環境保護狀況進行動態評估、合規狀態定期進行更新,動態評估和更新周期為每季度或半年,并重點關注環境保護合規風險較高的供應商。

在實施“供應商環保評估”和“環保建檔”后,針對供應鏈供應商的環境保護特征,采取相應的對策,從戰術層面和戰略層面分別給予考慮,建立“戰略供應商”。綠色供應鏈供應商要滿足企業的生產和發展要求,實現企業的發展目標;要求供應鏈供應商統一認識、進行協作,基于共同的環境保護策略,建立長期的戰略供應商關系;供應鏈的成員加強信息交流和共享,以信用體系為基礎建立可持續的合作機制,并建立供應鏈成員利益分享和風險分擔的聯盟關系,組成行動一致的“戰略供應商”群體。

隨著環境保護政策的不斷加強,立法部門、政府及社會各界都對企業的環境保護合規要求越來越高。在這環境保護新形勢下,要建立供應鏈環境保護進行“風險管理”和“預警機制”,建立完善的“風險防范體系”。“風險管理”中主要包括“識別風險源”、風險“常態處理”和風險“應急處理”。實現“風險管理”,需要加強信息交流與共享,降低不確定性、降低風險。“風險源識別”中尤其要識別供應鏈供應商出現的道德風險。企業在風險的日常“常態處理”中,對于風險的管理必須時刻謹慎,并持之以恒,把風險識別和預防作為日常工作的一部分,具有完善的、可實施的措施,形成可識別和預警的持續有效的“風險防范體系”。“風險管理”的風險“應急處理”中要建立和落實應急處理機制,應急處理機制有完善的預警系統,預警系統能發出不同級別的風險警告。基于“風險防范體系”的應急系統及時對分級的“預警”“緊急”和“突發”等事件進行識別和處理,從多方面、多梯度和多層次明確風險問題,通過“風險防范體系”的層次管理和及時信息,避免和消除供應鏈合作中的各類可能風險,特別是避免和消除意外出現的“緊急”和“突發”風險。

基于“風險防范體系”的要求,風險“預警機制”中建立完整的預警評價體系和評價指標,當評價體系中的某項評價指標偏離正常水平并且超過風險控制的閾值時,依據偏離程度,分級發出預警信號,從而及時采取相應的對策。

基于“風險管理”和“預警機制”的實施,建立完備的“風險防范體系”。同時基于“供應商環保評估”和“環保建檔”,建立“戰略供應商”協作關系,則通過“風險防范體系”消除外界環境不確定性的影響,通過“戰略供應商”獲得供應鏈的保障,從而保證綠色供應鏈管理的可靠性。

結語

綠色供應鏈企業從產品的設計、采購、生產、廢棄物處置等全生命周期過程,以及企業供應鏈上下游供應商等企業都遵循的一整套環境管理要求,它不僅直接建立供應鏈供應商環境保護不確定性的對策,而且建立風險防范體系和戰略供應商關系,能對環境保護風險進行有效控制,實現企業的可持續發展。

參考文獻:

[1] ?吳盧芬.閉環供應鏈的運行模式及其績效研究[D].長沙:湖南大學,2007.

[2] ?公彥德.基于博弈分析的供應鏈協調激勵機制及外包策略研究[D].南京:南京航空航天大學,2009.

[3] ?潘震東.閉環供應鏈中的生產批量計劃與運輸協調的優化方法[D].沈陽:東北大學,2013.

[4] ?沈蘇南.環境NGO在新媒體時代如何塑造影響力[J].環境與生活,2018,(10).

[5] ?楊忠陽.讓汽車在全生命周期“綠”起來[N].經濟日報,2017-12-12.

[6] ?陳薏婷.綠色發展,鏈動南粵——廣東綠色供應鏈協會管理實踐助推生態文明新模式[J].中國社會組織,2018,(5).