扎根大地,英雄無悔

■ 李龍吟

在大城市,很少能看到來自基層的文藝演出。每次有幸看到基層的演出,我都會特別地感動。

基層文藝團體長期扎根在人民群眾中間,長年為基層演出,他們藝術創作的標準就是基層人民群眾的喜愛,人民群眾的喜愛也是他們賴以生存的標尺。所以,基層的文藝演出總是帶著深厚的泥土氣息。他們表現的也是當地人民群眾熟悉的人物,藝術手段一定生動活潑,為人民群眾所喜聞樂見;講的故事普通老百姓看得懂,愛看。所以,每逢遇到基層的劇團演出,我總是不愿意錯過。

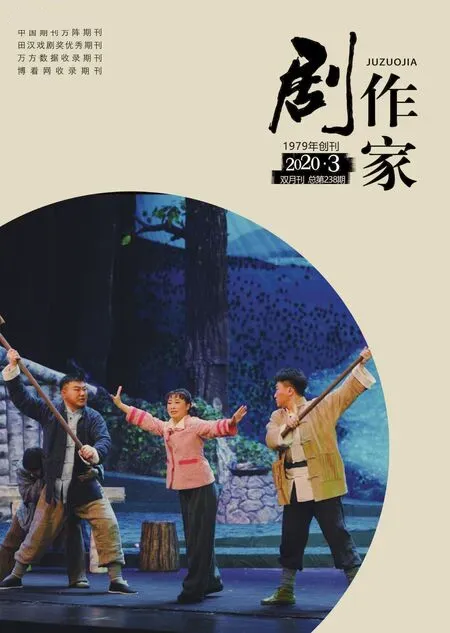

湖北省宜昌地區枝江市歌舞劇團來北京演出的黃梅調音樂劇《花漾年華》,讓我再一次感受到了這種激動。

《花漾年華》寫的是枝江市一位真實的人物——農業科學家李文英。20 世紀50 年代,大學畢業后的李文英主動要求到農村去種棉花,一種就是一輩子。她是“全國優秀共產黨員”“全國農業科技推廣工作先進個人”“中國好人”。

枝江出了這樣一位優秀人物,把這樣的人物展現在舞臺上,是枝江文藝工作者的責任。

但是,把這樣一個現實生活中的先進人物搬上戲劇舞臺不是一件容易的事。既要讓人物生活化、感人又不能失真,既要讓人物處在戲劇沖突中(否則就不是戲),又不能給人物設置不可調和的對立面。先進人物身邊的人和先進人物之間的關系是非常不好把握的戲劇矛盾。有不少寫先進人物的戲,在這方面都是不成功的。

然而,黃梅調音樂劇《花漾年華》取得了突破,獲得了成功。

《花漾年華》劇本寫得非常巧。

這個戲抓住了李文英“棉花姐姐”“棉花媽媽”“棉花奶奶”這三個稱謂,一下子就將李文英把一生獻給了棉花事業的形象生動地展現在了觀眾面前。而這樣稱呼李文英的是擬人化的“棉花寶寶”。棉花寶寶由美麗年輕的女演員扮演,這些女演員能歌善舞,美麗可愛,她們和李文英之間的交流互動生動活潑,非常傳神。棉花寶寶們會笑、會哭、會和棉花姐姐開玩笑,會和棉花媽媽撒嬌,會保護棉花奶奶,實在是讓人愛,讓觀眾愛看、想看。不能不說

既然是戲,就必須有沖突,有矛盾,主人公要在沖突矛盾中成長。《花漾年華》中寫了大學生李文英因為看了前蘇聯電影《米丘林》主動要求去艱苦的農村:“我要做中國的女米丘林。”這看來是有些幼稚沖動的。她的同學勸她留在大城市,但是李文英下定決心去了農村。觀眾會明白,這樣的人一定會遇到她意想不到的困難。果然,李文英到了農村,遇到了棉花疾病,她一個大學生,從來沒有碰到這樣要她來解決的實際問題,一時束手無策。棉農們認為她一定會嚇跑回城里。這些在戲中都是合理的。可是,李文英沒有被嚇倒,沒有退縮,她遇到困難決不回頭,愣是克服了一個又一個困難,在農村扎下了根,而且一扎就是一輩子。這就非常了不起。

在《花漾年華》中,我們看到李文英攻克了一個又一個難關,戰勝了棉花生長中經常遇到的自然災害,培育出抗病的新棉花品種;我們看到了李文英拋家舍業,甚至得不到親生女兒的理解的委屈;看到了她拒絕了一直愛戀她的老同學給她的高薪待遇,讓她過上舒適的好日子的誘惑;看到了她忍受失去了相伴一生的丈夫的痛苦,繼續留在農村,為棉花高產而奮斗。戲的最后,年事已高的李文英在給棉農上課的路上掉進了水塘,她從水塘爬出來,不顧勞累,繼續給棉農上如何種好棉花的農業科技課。大幕在李文英老師的授課聲中關閉。觀眾看到了一個一生扎根大地、為祖國棉花事業“鞠躬盡瘁,死而后已”的生動感人的形象。

這個戲寫得好,演得好。枝江市歌舞團就是長期扎根在大地、長期為基層群眾演出的優秀文藝團體。他們養成了知道如何讓基層觀眾喜歡的優秀的表演風格。他們的表演生活氣息深厚,語言、動作夸大而不失真。主要演員方鳳英扮演的李文英、盧勇扮演的鄭榮棣、潘傳平扮演的高騖遠都非常生動感人。我特別看到演出說明書上寫著“演員陣容全部來自宜昌本土”。這讓我非常敬佩。本土的演員有本土的情調,彼此配合默契,應該說已經形成一個有自己表演風格的藝術團體。他們的一招一式,風格統一,很讓觀眾接受,讓我這個常年在大城市看大劇團演出的觀眾呼吸到了一股清新的生活氣息。這是非常難得的,也是城市大劇團要好好向他們學習的。

枝江歌舞劇團的演員能唱能舞,更重要的是動真情,非常可貴。

這部戲的音樂既保留了黃梅調的特色,又有音樂劇需要的創新。舞蹈編排、表演都非常好看。這樣一部以生活中真實人物的故事創作出來的舞臺劇目,能做到好看、生動、感人,反映了枝江文藝創作的實力和水平。我由衷地敬佩。