產業地產供給側結構性改革

【摘要】近年來,在國家和地方政府加快新舊動能轉換、推動產業轉型升級的政策驅動下,產業地產作為融合產業經濟發展和地產開發功能的新興業態,得到越來越多投資主體的關注,掀起一輪投資熱潮,也出現一些借產業之名進行圈地的現象,有必要進行一次供給側結構性改革。

【關鍵詞】產業地產;博弈;供給側改革

產業地產是在我國新型城鎮化進程中應運而生的一種綜合地產形式,以產業為核心,以地產為載體,構建產城一體化發展新模式,實現區域經濟高質量發展。

1、產業地產發展背景及特點

1.1發展背景

產業地產的概念雖然是近年來提出,但其形式最初起源于我國傳統經濟開發區和產業園區。在國家供給側結構性改革、傳統產業轉型升級的大背景下,產業地產作為一種更為高效的發展載體擁有極為廣闊的發展空間,伴隨新型城鎮化發展快速崛起。

近年來隨著房地產政策收緊多重因素影響,傳統房地產的黃金時代已經結束,企業轉型迫在眉睫。產業地產符合宏觀政策方向,能夠滿足地方政府產業發展訴求,成為傳統地產企業轉型的主攻方向。據智研咨詢統計,超過50家傳統地產商轉型進入產業地產,包括萬科、綠地、碧桂園、保利、遠洋、首創置業、世茂、招商、金茂、金地、協信等。

1.2行業特點

產業地產兼具產業發展和地產開發雙重屬性,不同于傳統產業園區,更區別于一般房地產開發,主要有三大特點:一是政策主導性強,產業地產受地方政府土地使用、招商引資、稅收等政策影響較大;二是產品要求高,產業地產的客群是產業鏈上下游的企業用戶,不同的企業需求各不相同,既包括產業物業硬件需求,也包括產業環境、配套服務上的軟性需求;三是投資回收周期長,產業地產前期投入大,產業培育和園區運營周期較長,資金占用周期和回收期要遠遠大于住宅和商業地產。

2、產業地產供給側分析

2.1產業地產典型模式

一是傳統產業園區模式。由政府主導的經濟開發區、高新技術開發區和各類產業園區是我國最早的產業地產形式。據統計,目前我國省級以上的經濟開發區和高新區有2500多家,國家級產業園區600多家。該類模式一般由地方政府出面,將政府和開發商的角色合二為一,負責園區的規劃設計、土地一級開發、平臺載體建設以及招商引資等。傳統產業園區開發模式的主要代表有中關村國家自主創新示范區、上海張江國家自主創新示范區、蘇州工業園區等。

二是產業新城開發模式。開發商與地方政府針對某一片區的綜合開發運營達成合作協議,在約定的合作年限內,由開發商負責區域內的基礎設施建設、公建配套、產業發展服務等。區域成熟后,開發商通過土地出讓金、稅收、非稅收入及專項資金等收入的該級政府地方留成部分分成和房地產開發獲取收益。產業新城開發模式的主要代表企業有華夏幸福、招商蛇口等。

三是房企“產業+地產”模式。房地產企業在傳統地產業務下行情況下,采用產業與地產結合的形式向政府捆綁拿地,增加土地儲備,通過住宅銷售回籠部分投資資金,同時通過發展產業地產來促進公司盈利。代表性企業主要有碧桂園、恒大、萬科等傳統轉型房企。

2.2產業地產供給側博弈分析

從供給側角度看,上述產業地產三種典型模式中地方政府是土地提供者、政策制定者、規劃審批者和項目監管者;政府成立的園區開發公司、各類從事產業地產的國有企業和轉型產業地產的房地產開發商則是產業地產投資者、開發者和運營者。

地方政府和后者之間存在明顯的博弈關系,地方政府提供土地和政策后,更偏向于各類投資商專注產業發展,貢獻更多的稅收和產值;對于產業投資主體,單純做產業投入大、周期長、回報低,缺乏積極性,更傾向于可以快速回現的地產開發。地方政府與產業地產投資商在信息非對稱條件下進行博弈,往往會出現“囚徒困境”現象。

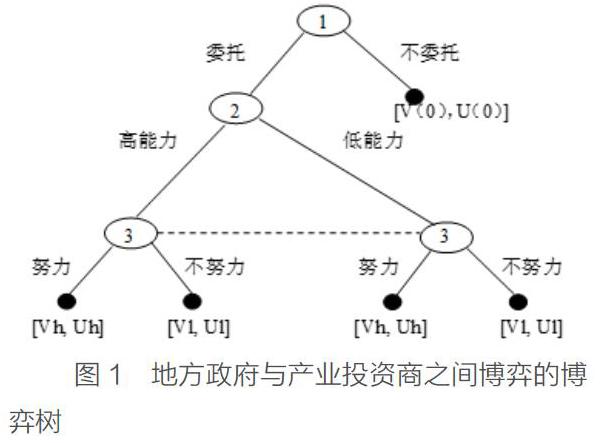

用博弈樹來分析地方政府與產業投資商之間的三階段不完全信息動態博弈模型,整個交易過程分為:

第一階段,地方政府制定區域發展戰略,決定是委托外部主體進行區域產業投資還是自主發展。如自主發展,地方政府和產業投資商收益為[V(0),U(0)]。此時屬于典型的“囚徒困境”,地方政府不信任外部主體選擇自主發展的“個體理性”,與合作共贏的“集體理性”相沖突,受體制機制束縛和產業發展專業化不足影響,地方政府不面向市場的選擇往往出現區域產業發展效率低下情況,且只管引進產業,不均衡考慮商業、居住等必要的合理性配套需求,區域發展出現失衡。近年來很多傳統的開發區、高新區陷入招商引資乏力、產業發展混亂和職住分離的局面正是這一原因。

第二階段,地方政府選擇對外委托,進行合適產業投資商選擇。

(1)地方政府采用招投標方式選擇合作方,參與者中有高能力的(具體較好的產業發展能力),也有低能力的(產業發展能力低)。

(2)地方政府根據貝葉斯法則從先驗概率得到后驗概率,通過招投標等形式選擇自認為最優的產業投資商。實際操作過程中,存在“最優”未必是“高能力”的風險。

第三階段,產業地產合同實施。地方政府與產業投資商雙方就產業地產項目的開發和交易條件進行談判,簽訂合作契約。

(1)產業投資商的行動有“偷懶”(用L代表)和“努力工作”(用H代表)兩種,地方政府和產業投資商的收益分別為{ [Vh, Uh] ,[Vl, Ul] }和{ [Vh, Uh] ,[Vl, Ul] }。

(2)在完全信息條件下,產業投資商的努力水平能夠被地方政府完全掌握,雙方嚴格依照合同執行,企業不會出現偷懶行為,政府也不需要制定多余的激勵約束措施,帕累托最優狀況很容易實現,且各自達到效用最大化。

(3)在不完全信息下,當行動不可被委托人觀測時,上述帕累托最優就不會被實現,產業投資商將選擇不同策略最大化自己的確定性收益。產業地產專業門檻高,很多企業不具備相應的專業能力,當政府選擇的產業投資商是“低能力”時,經常出現“掛羊頭賣狗肉”現象,項目實際上借產業地產之名,行房地產開發之實。企業無論努力與否,往往是Uh、Ul遠遠大于Vh、Vl;當政府選擇的產業投資商是“高能力”時,允許企業在產業發展的同時通過配套開發獲利,能夠極大激勵其“努力工作”,從而實現以產促城、以城興產、產城融合的帕累托最優,此時地方政府和產業投資商雙方收益[Vh, Uh]最大。

3、產業地產供給側改革建議

3.1產業地產供應主體選擇

地方政府和產業投資商雙方在實現委托—代理關系中的三個階段博弈中,客觀存在決策風險、代理人的逆向選擇風險和道德風險。根據產業地產供給側博弈分析,地方政府區域產業發展最優策略是委托外部專業產業投資商,并鼓勵其“努力工作”。

產業地產的特點決定了專業產業投資商作為產業地產供給最優主體應具備“三有”特性,即“有助推產業發展使命、有產業基礎(或產業整合能力)、有配套開發能力”。就目前市場上供給主體看,一些有產業培育(整合)和地產開發雙重能力的國有企業更符合這一標準。目前進軍產業地產的房地產企業中,央企和國企背景的企業占到一半以上,其中招商局、保利、遠洋、中鐵等均為央企或央企背景的地產企業;首創置業、南山控股、中天城投等均為地方背景的國有企業。

3.2產業地產產品供應

產業地產的內在發展邏輯和產業地產供給主體特性決定了產業地產項目應提供的是產城一體化產品。區域發展綜合考慮產業功能、城市功能和生態功能融為一體,構建宜業、宜居甚至宜游的產業新城。21世紀是知識經濟時代,人才成為這個時代的核心資源,上至大國崛起下到城市騰飛都是借助科技浪潮實現。“科技城”是知識經濟時代下發揮“科技第一生產力”作用,實現創新、孵化、產業升級、城市繁榮等功能融合發展的最佳平臺,成為引領區域經濟轉型升級的重要舞臺。國有企業產業投資商應順應時代發展大勢,搶占行業發展高地,打造“科技城”產品,給地方政府交上一份滿意答卷。

3.3產業地產產業供應策略

產業地產項目根據體量大小需要不同數量的產業內容進行匹配;不同發展階段,需要不同產業門類進行更新。地方政府和產業投資商在產業供應上更應該是扮演平臺搭建的角色,打造園區孵化器、眾創空間和產業招商公共平臺等吸引更多社會專業機構共同推動區域產業整合,通過借船出海,快速聚集區域所需產業。

參考文獻:

[1]戴璐.從新城開發到產城融合[J].城市開發,2016(7).

[2]張會陽.中國產業地產發展分析[J].科技和產業,2012(11).

[3]張維迎.博棄論與信息經濟學[M].上海:格致出版社:上海人民出版社,2012.

作者簡介:

王子民,(1985~),男,山東臨沂人,中鐵置業集團上海投資發展有限公司 招商運營部 總監、部長。