援鄂的高中生,你讓我們看到了教育的另一面

文/羅玲編輯/暖心

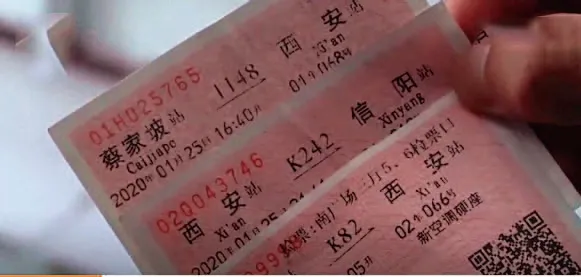

最近在網(wǎng)上看到這樣一段視頻:18歲的朱如歸是陜西省寶雞市一名高二學(xué)生,見鐘南山院士逆行赴武漢,他大年初一瞞著母親獨自前往湖北支援。他在孝昌縣第一人民醫(yī)院負責打掃、送飯,曾讓想放棄治療的老人重新振作。朱如歸的母親說:“恨不得打他一頓,但還是支持他。”朱如歸說:“自己不是英雄,只是做了自己能做的。”

我看了視頻后對那個男生印象深刻。他談吐顯得挺成熟,你會覺得他家長培養(yǎng)得很好,不論他以后考上哪個大學(xué),家長已經(jīng)無需為他太操心了,可以相信他能處理好自己的事情。

這樣的結(jié)果,不就是我們家長所期望的嗎?并非只有把孩子教成學(xué)霸、送進名校才是成功的教養(yǎng)。像這樣的年輕人,他有想法、有執(zhí)行力,能較合理地評估風險,能在一個陌生的環(huán)境里處理好人際關(guān)系,勝任基本的任務(wù),有忍耐力、有體力,做事有始有終,過后有反思和總結(jié)……這些考卷上不會體現(xiàn)出來的種種軟實力,都是一個人在成人社會里生存所必需的,將決定他未來的道路走得如何。當然了,這與成績并不一定矛盾。

我覺得這其中最重要的是,他在比較獨立地思考自己的人生,他覺得周圍發(fā)生的事情與他有關(guān),他有一份責任感,在主動地想“我要做什么、我要成為怎樣的人、我以后的路怎么走”。回來之后,他也一定有更多的思考,就像他自己說的,他不會虛度光陰,他看到生命的寶貴,會去想怎么做些有價值的事。這樣的思考,標志著一個人在從青少年成長為成年人。他主動選擇未來人生的道路,為自己的選擇負責。

不知道現(xiàn)在有多少高中生能真的有這樣的成長。我們不希望高中生們都像被別人輸入指令的機器人,日復(fù)一日,做著別人安排的事,無暇去想太多,更沒有機會嘗試自己做決定。

我們教育孩子的目標是什么?是讓他長成獨立自主的成年人!那么,這位家長是如何教養(yǎng)的?還是僅僅是運氣好遇上了一個好孩子?

我們都不了解具體情況。我猜,他的家庭氛圍是寬松的、有愛的;家長對孩子不是步步緊盯,家長不是嚴苛的、控制型的直升機式的或割草機式的父母;家長平時不是包辦一切,會給孩子鍛煉各種能力的機會;另外,家里的大人們也不是斤斤計較的人,平時也是比較正直、有愛心。

怎樣能讓孩子主動地思考?我想,不是家長拎著他耳朵說:“你要思考自己的未來和前途啊……”而是生活的狀態(tài)、情勢,孩子所能接觸到的人和事,所讀過的書,得到的信息,所擁有的空間,包括某些資源和條件的匱乏,就使得他必須努力為自己去思考、規(guī)劃未來。

這位學(xué)生是一個縣城職業(yè)高中的高二學(xué)生,媽媽大概沒想到,自己的兒子有一天竟會成為另一種“別人家的孩子”。

養(yǎng)育孩子,是只問耕耘不問收獲的事情。我們無法預(yù)知最后的結(jié)果,但我們可以盡力做好眼下。只是,在途中,不要迷失,不要只盯著某一個目標,不要太偏頗、極端,要看到全局和整體。

這不是一個可以通過固定公式來機械操作、量化考核的項目,而是一個以愛和智慧來澆灌,以漫長的歲月為尺度,兩個生命互相照耀、共同成長的過程。