“互聯網+”背景下安徽省高校英語教師身份認同現狀的研究與對策

張培蓓

(合肥工業大學 安徽·舒城 230002)

0 引言

身份認同由來已久,是人與自然、人與社會、人與自身關系的集中體現。二十一世紀初,為了應對外語教學邊緣化、外語教學專業化受到質疑等問題,外語界迎來了關于教師身份認同研究的迅猛發展。其中,英語教師身份認同研究主要關注英語教師對英語教學和專業發展的信念,以及其對所承擔的社會文化角色的確認和認同。

新形勢下,“互聯網+”改變了所有傳統行業或服務業,產生了新的格局。在教育行業,互聯網改變了原有的教學模式、教學方法、教學材料、評估手段等。作為當前“數字原生代”的大學生,網絡技術使用熟練、可以從慕課、網課、APP等多渠道獲得真實語言材料和知識講解,對教師的話語權威發出挑戰,使得教師對自我專業性、學科發展、未來職業方向產生擔憂和困擾,造成教師外部評價和自我評價的矛盾,社會自我和個體自我的失衡,產生身份認同危機。教師身份認同危機會導致教師職業生涯發展停滯,專業發展方向迷失,工作效率低下等問題,影響英語學科的發展和個人的職業發展。

1 研究設計和數據收集

根據國內外學者對教師身份認同維度結構以及外語教師身份認同的相關研究,結合“互聯網+”新形勢對教師教學的沖擊,我們認為英語教師身份認同應該包括四個維度:職業身份認同、專業身份認同、互聯網+教改身份認同、職業環境身份認同。職業身份認同體現教師對于社會和政策關于職業標準和教育理念的認可,包含職業價值觀和歸屬感。具體表現為教師熱愛教師職業,肩負使命感,關心愛護學生,意識到自己是大學教師群體的一員,具有職業榮辱感。專業身份認同是指大學英語教師對自身專業能力和教學水平的認識。具體表現為教師對自己英語語言能力的自我評價,對英語學習和英語教學的認識和理解。互聯網+教改身份認同是指教師對新技術給教育教學帶來變革的認識程度。具體表現為教師對自己掌握新技術能力的認識,對新授課方式的態度和參與程度。職業環境身份認同反映學校和社會環境給教師身份認同帶來的影響。具體表現在教師感受到組織對教師的支持和關心,對教師實現價值的認可,對教師自我發展的鼓勵和促進。

本次研究的對象聚焦安徽省高校英語教師。為了調查其身份認同的現狀,本研究設計了21道題目,分為兩個部分。第一部分為基本信息收集。結果顯示研究調查涉及7所高校97人,多集中在30-50歲之間。第二部分為四個維度身份認同的調查,每個維度有四句描述性語句,教師按照自己情況打分,完全不符合為1分,比較不符合為2分,不確定為3分,比較符合為4分,非常符合為5分。描述性語句均為積極正面的表述,如果測試出分值越高,則身份認同度越高,反之,分數越低,身份認同度越低,產生身份認同危機。

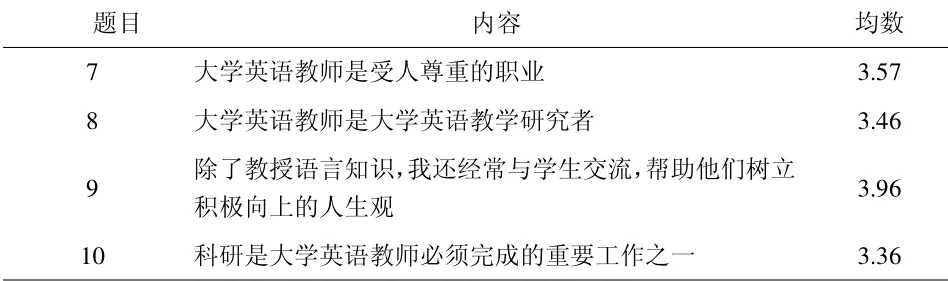

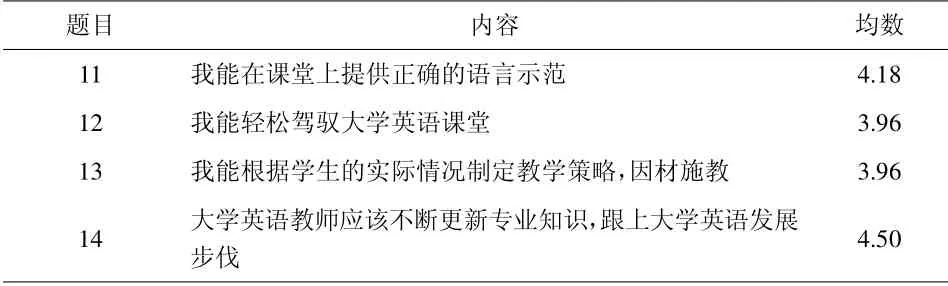

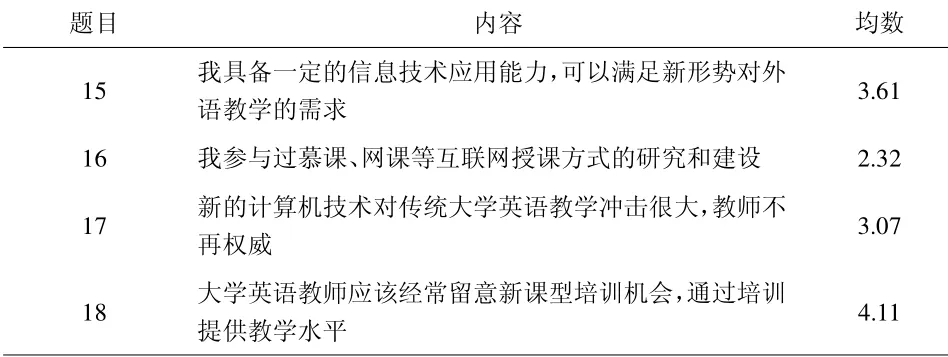

通過問卷調查,本研究發現結果如表1-4:

表1 職業身份認同

表2 專業身份認同

表3 互聯網+教改身份認同

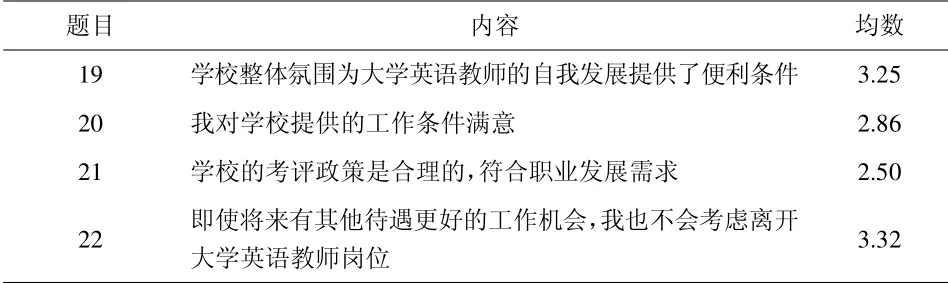

表4 職業環境身份認同

2 結果分析

(1)根據上述四個表格的數據分析發現,大學英語教師的整體身份認同水平未超過4分(3.50),表現出了一定的身份認同危機。特別是職業環境身份認同度最低,均數只有2.98,處于較低的水平。

職業環境既包括機構組織、學科平臺等硬性環境,還包括管理方式、人際關系等軟性環境。教師們認為學校提供的硬性、軟性環境不理想,例如工作條件和平臺有限,考評政策不是很合理,不能正確激發教師們的職業激情,反而制約了教師們的職業發展。同時大學英語的學科屬性也一直備受爭議,至今未確認其學科地位,導致學校組織機構不重視,教師不確定學科地位和學術身份,在職稱晉級中困難重重。但大多是教師的職業忠誠度較高,認為即使有更好的工作待遇,也不會離開大學英語教師這個工作崗位。

(2)教師對互聯網+教改身份認同度比職業環境身份認同略高,只有3.28,反映當前新技術的發展對教師職業和教學帶來的沖擊,引起身份認同危機。

教師們對這個維度身份認同的四個選項呈現出兩級分化狀態。分值最低的是“我參與過慕課、網課等互聯網授課方式的研究和建設”,只有2.32,說明當前參加互聯網+教改的教師為數不多,但大多數教師認為“大學英語教師應該經常留意新課型培訓機會”,此項分值達到4.11,說明教師們面對危機,不是消極抵制,而是積極接受,有著提升自己專業技能和運用新技術提高教學質量的意愿,表現出積極向上的態度。只有正視教師發展中的危機和困難,積極思考解決辦法和出路,參與到互聯網+的教改中來,完成互聯網+教改身份認同危機的應對,從而保障教學改革的順利進行。

(3)教師的職業身份認同度較好,達到3.59。大多數認為大學英語教師是一個受人尊重的職業,職業認同度較好。分值最低的是,“科研是大學英語教師必須完成的重要工作之一”,說明部分教師對于科研還是有抵觸情緒,沒有認識到科研和教書育人同樣是大學英語教師工作的組成部分。其原因主要是對大學英語是基礎課的認識,還有受教師自身科研能力的制約。這個維度中還反映出教師對培養學生,幫助學生樹立積極向上的人生觀表現出了較強的自信,說明教師對教學工作中較為得心應手。

(4)四個維度中,教師對專業身份認同度最高,達到4.15。可見,教師們對教書育人的專業能力表現出較強的自信和認同度,認為自己能夠勝任教師這個崗位,語言能力過關。當然,更新專業知識、緊跟時代的改革步伐也是必要的,表現出大學英語教師自信、專業、積極的一面,是四個維度中身份認同度最高,最能獲得職業滿足感的。

3 結語

本研究聚焦互聯網等新技術的運用背景下,安徽省大學英語教師的職業身份認同現狀以及危機,發現教師們大都具有較強的專業自信、職業榮譽感和職業忠誠度,但對于“互聯網+方式”的授課方式參與較少,認識到大學英語課堂面臨的沖擊,表現出對新技術新方法的渴求。因此本研究有如下建議:

(1)學校組織層面。學校政策是教師發展方向的指揮棒,合理有效的政策可以讓教師迸發出積極向上的精神面貌,并為教師的職業發展提供了指向。因此學校層面應該充分了解當前大學英語改革的形勢和互聯網新技術的發展現狀,給教師提供新技術學習和職業培訓的機會,創造更多的機會讓教師參與到新課程的建設中來,鼓勵教師們從傳統課堂轉變到“互聯網+”新課堂,順應當前教學改革的形勢。

(2)教師層面。教師的身份認同是動態的、發展的,其過程需要教師主觀能動性的參與。教師的職業認同是在產生危機—應對危機—產生新的危機的循環中不斷發展的。因此在產生身份認同危機時,教師要分析危機產生的根源,清楚認識到其原因,積極應對危機,抓住機會學習新事物,掌握網絡新技術并運用到教學中,提升自己的教學能力,順利走出身份認同危機。

(3)社會層面。教師是身份認同危機是常態的,社會要給予教師充分的尊重和信心,相信教師們可以完成身份認同的危機應對,做出符合社會要求的教學改革。