胸乳入路腔鏡甲狀腺手術學習曲線及經驗體會

張亞坤,門泉倉,李霞霞,朱英梅,羅倩文,鞏濤

(河北省人民醫院 腺體外科,河北 石家莊 050000)

年3月由同一組醫師完成的胸乳入路腔鏡甲狀腺51例患者的手術資料。采用移動平均線法,將51 例患者按照手術先后順序排序,分為A 組(10 例)、B 組(10 例)、C 組(10 例)、D 組(10 例)和E 組(11例)。其中,女47 例(92.2%),男4 例(7.8%);年齡24 ~61 歲,中位年齡39 歲;32 例(62.7%)行雙側甲狀腺手術,19 例(37.3%)行單側甲狀腺手術。各組間年齡、性別和手術方式比較,差異均無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。見表1。

所有患者術前彩超或查體發現甲狀腺結節、無絕對手術禁忌、既往無甲狀腺手術史、未接受131I 治療,術前查體及影像學檢查均未發現頸側區異常淋巴結。

傳統甲狀腺手術頸部遺留瘢痕,易出現瘢痕攣縮或增生和瘢痕疙瘩等,難以滿足患者,尤其是有美容需求的女性患者。馮蘇等[1]的一項隨訪研究指出,腔鏡甲狀腺手術治療效果好、手術瘢痕小且隱蔽,提高了患者對手術的滿意度。為探討胸乳入路腔鏡甲狀腺手術的學習曲線,總結甲狀腺專科主任醫師的成長經驗,本文回顧性分析本院胸乳入路腔鏡甲狀腺手術資料。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析本院腺體外科2014年7月-2019

表1 各組一般資料比較Table 1 Comparison of general data for each group

1.2 手術方式

術中送快速冰凍病理,依據術中冰凍病理結果決定具體手術方式:冰凍結果為甲狀腺良性腫瘤者,行患側甲狀腺次全或近全切除;甲狀腺惡性腫瘤者,行患側甲狀腺全切加中央區淋巴結清掃。術后均常規行石蠟病理檢查。

1.3 術者和扶鏡手

術者為具備常規開放甲狀腺手術經驗的主任醫師,既往無任何腔鏡手術基礎,開展腔鏡甲狀腺手術之前,曾接受過為期兩周的腔鏡甲狀腺技術培訓;扶鏡手為同組接受培訓的主治醫師。

1.4 手術操作

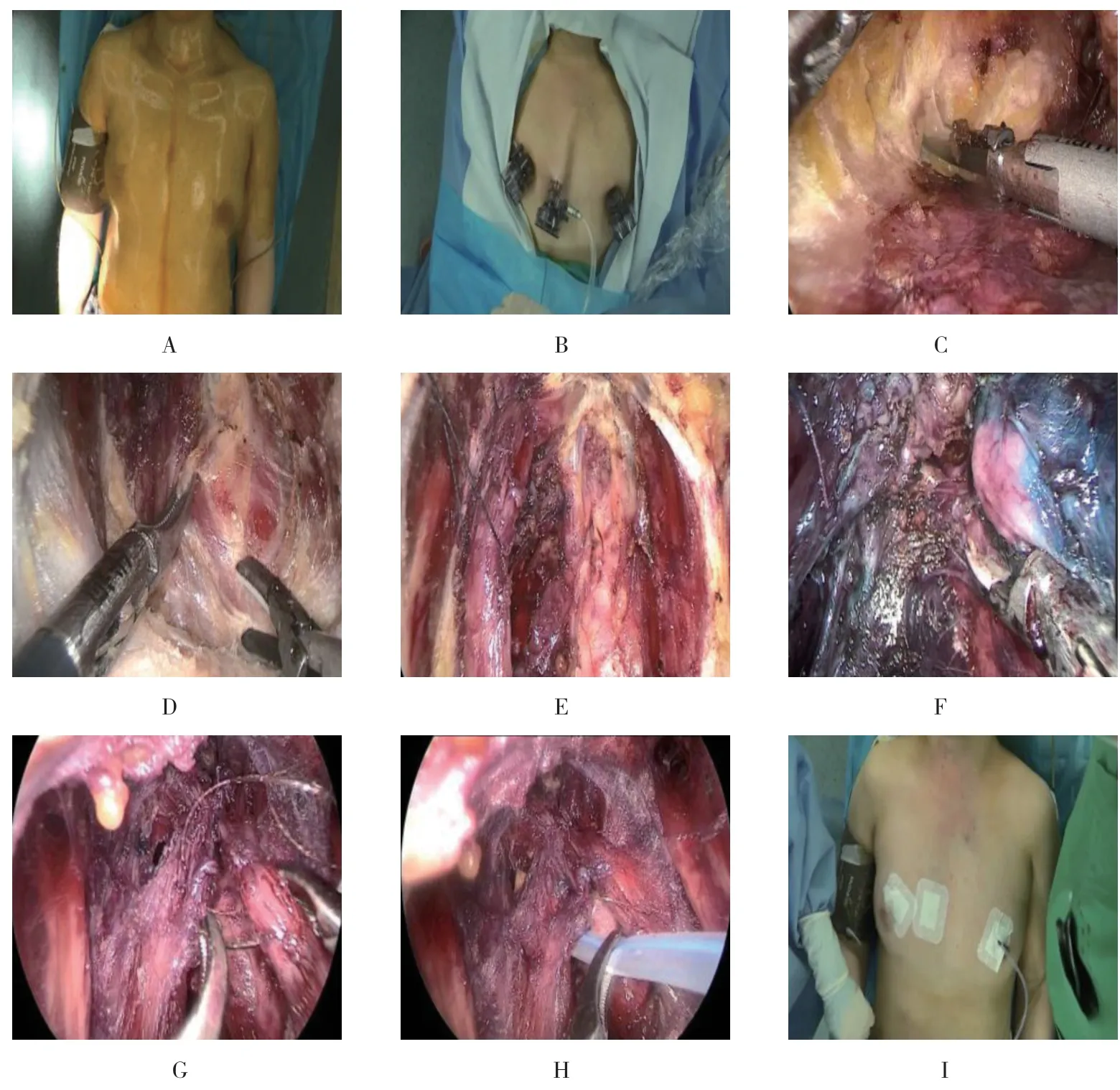

所有患者均采用氣管插管全麻,取仰臥位,肩部墊高,頭微向后仰,使頸部得到良好暴露。顯示器置于患者頭端左側,術者站在患者右側,扶鏡手站在患者左側。消毒范圍上至下唇緣,下至臍水平,外至上臂中部及腋中線。觀察孔位于兩乳頭連線水平胸骨旁,為一長約10 mm 縱行切口(根據手術者使用器械習慣的不同,觀察孔可位于胸骨旁偏左側或偏右側,如右利手者可將觀察孔位置選取為胸骨旁偏右側);操作孔位于兩乳暈旁,為兩處長約5 mm 弧形切口。用氣腹針經三處切口注入皮下膨脹液(1 ∶100 000 腎上腺素生理鹽水)。用直徑10 mm 的Trocar 建立胸骨旁隧道、兩個直徑5 mm 的Trocar 從乳暈旁操作孔向對側胸鎖關節方向穿刺建立乳暈隧道,采用鈍性分離法使三處隧道在胸鎖關節下方相通。用10 mm Trocar孔置入30°腔鏡,充氣法暴露手術空間,CO2壓力應控制在6 mmHg(1 mmHg= 0.133 kPa)最佳,壓力>10 mmHg 時,容易出現高碳酸血癥或皮下氣腫等,壓力低時不足以清晰暴露。右利手者可將超聲刀由患者左側Trocar 孔進入,分離鉗由右側Trocar 孔進入,腔鏡直視下用超聲刀分離皮下,將胸前結締組織結構用超聲刀切斷,分離頸前間隙,見到“天黃地紅”層次,上至甲狀軟骨,雙側至胸鎖乳突肌前緣,用超聲刀切開頸白線,將頸前肌群向兩側分離,以充分暴露峽部及雙側甲狀腺,必要時皮外絲線懸吊牽拉頸前肌群。探查甲狀腺腫物后,依據腫物大小及與周圍組織關系,決定行患側次全、近全或全切術。操作過程中注意保護甲狀旁腺、喉返神經及甲狀腺血管,切除組織用標本袋取出,并送快速冰凍病理,良性腫瘤則結束手術,惡性腫瘤則行患側甲狀腺全切加中央區淋巴結清掃術。手術結束后用可吸收線縫合頸白線,于左側或右側乳暈處切口放置引流管并固定。充分擠壓排出皮下氣體后,可吸收線皮內縫合三處切口,手術結束。胸乳入路腔鏡甲狀腺手術操作過程見圖1。

圖1 胸乳入路腔鏡甲狀腺手術操作過程Fig.1 The operative procedure of endoscopic thyroidectomy via chest-breast approach

1.5 觀察指標

統計各組一般資料(包括:性別、年齡、病理結果和手術名稱)及手術相關資料(包括:手術時間、術中出血量、中轉開放率和手術并發癥)。

1.6 統計學方法

采用SPSS 21.0 統計軟件進行統計分析。計量資料用均數±標準差(±s)或中位數(四分位數)表示,行方差分析或秩和檢驗,各組間兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗或Fisher 確切概率法。P< 0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術后病理

51 例腔鏡甲狀腺手術中有3 例(5.9%)被迫中轉,其余48 例(94.1%)手術順利完成。51 例腔鏡甲狀腺手術均順利完成,術中切除腫物送常規病理,術后石蠟病理證實:44 例(86.3%)為良性甲狀腺腫物,7 例(13.7%)為惡性,術中與術后病理良惡性判斷均一致。具體為A 組10 例全部為良性;B、C 和D 組均為9 例良性,1 例惡性;E 組為7 例良性,4 例惡性,各組腫瘤良惡性比較,差異無統計學意義(χ2= 5.23,P= 0.216)。

2.2 手術相關資料

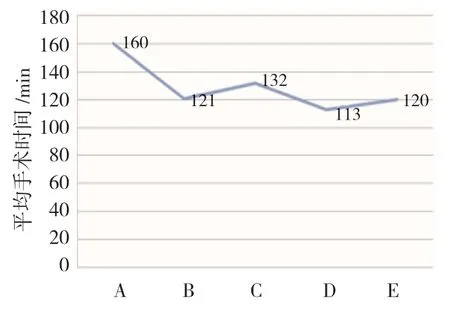

各組平均手術時間比較,差異有統計學意義(F= 4.20,P= 0.006),進一步行組間兩兩比較,A 組手術時間與B、C、D 和E 組比較,差異均有統計學意義。其中,A 組手術時間為(160.0±8.2)min,明顯長于B、C、D 和E 組,后4 組平均手術時間為(121.9± 4.5)min,B、C、D 和E 組各組間手術時間比較,差異無統計學意義,進入穩定期后,手術時間在121.9 min 處波動。5 組間術中出血量比較,差異無統計學意義(Z= 1.14,P= 0.889),中位出血量為20.0 mL。共6 例出現(11.8%)手術并發癥(包括皮膚燒傷、甲狀旁腺損傷和皮下積液等),其中3 例出現在A 組。2 例(3.9%)發生皮膚燒傷,均發生在A 組。3 例(5.9%)出現甲狀旁腺損傷,其中2 例為術后病理可見的甲狀旁腺組織,但臨床無甲狀旁腺功能減低癥狀,1 例為術后病理未發現的甲狀旁腺,但有臨床甲狀旁腺功能減低。見表2。

表2 各組手術相關資料比較Table 2 Comparison of surgical data for each group

2.3 學習曲線

A 組平均手術時間明顯長于B、C、D 和E 組,差異有統計學意義(F= 4.20,P= 0.006),依據平均手術時間繪制的學習曲線在第10 例后進入平臺期,術者在10 例后由學習階段過渡到掌握階段。見圖2。

圖2 胸乳入路腔鏡甲狀腺手術學習曲線Fig.2 Learning curve of endoscopic thyroidectomy via breast approach

3 討論

1997年HüSCHER 等[2]最先報道了胸壁入路腔鏡下右葉甲狀腺腺葉切除術,實現了頸部無瘢痕。但腔鏡甲狀腺手術操作空間小、手術難度大、學習曲線長。隨著現代微創外科技術的誕生與發展,學習曲線一直為該領域的專家們所關注,各國微創外科專家紛紛將學習曲線這一概念引用到微創手術中,用來描述和指導微創手術的開展[3]。學習曲線是指在不斷學習中,逐步完成并熟練掌握某一項技能的過程,其指標包括手術時間、術中出血量、中轉開放率和手術并發癥等。實踐過程中手術時間逐漸穩定、手術并發癥逐漸減少、手術指征逐漸放寬并與開放手術趨于相同,則表示已熟練掌握腔鏡手術,學習曲線進入平穩期。依據移動平均線法繪制手術時間-手術例數曲線,提示在開展腔鏡甲狀腺手術過程中,存在顯著的學習曲線。

3.1 學習曲線

李開富等[4]報道的經胸乳暈入路腔鏡甲狀腺手術早期學習階段為35 例;靳小建等[5]指出,如有開放手術經驗,腔鏡乳暈徑路甲狀腺良性腫瘤手術的學習曲線在25 例后可達到較熟練程度;吳維敏等[6]研究表明,根據手術時間的曲線,確定學習階段至少要20例,才能熟練掌握胸乳入路良性甲狀腺腔鏡手術;劉婷婷等[7]繪制的學習曲線中,自18 例開始,手術例數-手術時間曲線在100 min 上下波動,達到了相對平穩的狀態。本研究中,選取具有豐富開放甲狀腺手術經驗但未曾做過腔鏡甲狀腺手術的同一組醫師,平穩度過學習曲線的時間為10 例,與其他學者所報道有差異,達到平穩期的手術例數少于其他研究,可能與這些因素有關:①專業培訓:術者雖無腔鏡手術經歷,但在開展手術前,曾參加了為期兩周的腔鏡甲狀腺手術短期培訓班,接受了理論及實踐相關專業培訓,且前2 例腔鏡甲狀腺手術在有腔鏡經驗的胃腸外科主任醫師輔助下完成,初步熟悉了器械的使用和腔鏡視覺感;②嚴格掌握手術指征:盡管腔鏡甲狀腺手術在我國不斷推廣,操作技術不斷提高,腔鏡器械不斷改進,但“治病第一、美容第二”仍是必須嚴格遵循的原則,切勿盲目擴大適應證及片面追求腔鏡術式,應合理選擇,規范診療[8],選取合適的患者,嚴格把握手術指征[9],可以提高術者自信心,減少不必要的醫患矛盾,在開展初期更應該慎重選擇患者,首選單發、下極或峽部的腫塊、且意愿強烈的良性腫瘤患者,待熟練掌握手術技術后,再逐漸放寬手術指征,本文在選取患者時大部分為良性腫瘤、臨床無淋巴結侵犯的微小乳頭狀癌、避免甲狀腺體積較大患者,在一定程度上降低了手術難度,有利于縮短學習曲線;③總結經驗:在6 例手術并發癥中,A 組出現3 例,并且術者完成第一組10 例手術所間隔的時間跨度為18 個月,可見在腔鏡甲狀腺手術學習之初,并不應急于增加手術例數,而是應該注意總結經驗教訓;在腔鏡開展之初,筆者面臨巨大的阻力與挑戰,在壓力督促下,總結之前操作中的失誤才是進步的源泉,如為了保護甲狀旁腺,腔鏡直視下應用甲狀旁腺負顯影技術可有效減少甲狀旁腺損傷;在縫合頸白線時,用倒刺線代替普通可吸收線,并在結束后通過穿刺皮膚方式取針,既節約了打結時間,又可使取針變得便捷;④應用腔鏡模擬器械練習:熟練腔鏡器械的使用,如:夾持、縫合和打結等技術。系統規范的學習以及自我經驗的總結,有助于縮短學習曲線,日常訓練應在有經驗、手術操作較為熟練的上級醫師指導下進行,逐步培養自己的空間感;⑤其他:在開展腔鏡甲狀腺手術初期,為減小頸側區淋巴結異常患者的頸部瘢痕,術者曾做過11例腔鏡輔助下小切口甲狀腺手術,此種術式雖不是傳統意義上的腔鏡手術,但一定程度上鍛煉了術者的腔鏡空間感,使筆者在之后進行胸乳入路腔鏡甲狀腺手術時,明顯地縮短了學習曲線。考慮腔鏡輔助小切口甲狀腺手術也是腔鏡技術學習過程中的一部分,故學習曲線大致為21 例,與其他文獻[5-7]結論一致。

3.2 平均手術時間

有報道[10]指出,腔鏡甲狀腺手術的平均手術時間為(122.5±33.1)min。本研究平穩期平均手術時間為(121.9±4.5)min,與周毅等[10]結果相似。周鴻等[11]的研究中,腔鏡下甲狀腺微小乳頭狀癌手術平均時間為(184.6±59.7)min。筆者關于如何縮短腔鏡甲狀腺手術時間的體會如下:①建立胸部皮下空間:由于男女胸部皮下操作器械的活動度不同,女性乳房偏大,以及肥胖者器械操作空間相對較大,而男性乳房偏小,以及年輕女性的胸部皮下器械操作靈活性差,對于器械操作活動度極小的患者,可以在分離胸部皮下軟組織的同時,充分擴大空間,以利于器械操作,縮短手術時間,避免不必要的手術相關并發癥;②充分暴露的必要性:對于頸部較短、過于肥胖、甲狀腺較大的情況,可應用甲狀腺拉鉤或絲線懸吊暴露法,擴大操作空間,絲線懸吊暴露法可用皮針由外界從皮膚、皮下刺入,再將其穿過頸前肌,最后反穿出皮膚,根據病情可懸吊1 ~3 針,也有報道[12]提出,用自制克氏針V 型拉鉤2 枚,分別位于甲狀腺上、下極位置向外側牽開胸鎖乳突肌,充分暴露空間,對于簡單的手術,可不必采用懸吊頸前皮瓣來暴露空間;③其他細節:縫合針最好直接經皮膚穿出,而不經Trocar 管道,以防止拉針失敗,留在皮下,延長不必要的手術時間。筆者曾遇到1 例因Trocar 套管穿出未成功、將針脫落在皮下的患者,最后耗時30 min,在“C”型臂X 光機的幫助下才取出,造成了不必要的操作。

3.3 手術并發癥

本研究共3 例被迫中轉開放,其中2 例因術中探查甲狀腺與周圍組織粘連嚴重,觸之易出血,為安全起見,改行腔鏡輔助下小切口甲狀腺切除術;另外1例為50 歲男患者,因術中處理甲狀腺下極血管時超聲刀止血不佳,出血600 mL,嚴重影響手術視野,改行腔鏡輔助下小切口甲狀腺手術,被迫中轉開放,考慮與腔鏡手術初期超聲刀使用不熟練及空間感差有關,經腔鏡模擬器訓練,后面無此類情況發生。2 例皮膚燒傷均發生在A 組,其中1 例為胸壁皮膚燒傷,愈合后殘留一處約1.0 cm×1.0 cm 瘢痕;另1 例為頸前皮膚燒傷,且甲狀腺與周圍組織粘連嚴重,術后殘留約一處3.0 cm×1.5 cm 不規則燒傷瘢痕。該技術開展初期發生2 例皮膚燒傷,充分體現了電鉤或超聲刀分離皮下組織時要遵循“寧深勿淺、天黃地紅”的原則,寧可犧牲肌層組織,也不能損傷皮膚。從解剖學角度上來說,有一個潛在的筋膜間隙存在于胸壁淺筋膜和肌肉深筋膜之間,在這個層面進行分離,可避開血管、脂肪組織和淋巴管,從而減小皮下分離引起的創傷[13]。因腔鏡甲狀腺手術本身是美容手術,如果出現皮膚燒傷就失去腔鏡手術的意義。3 例出現甲狀旁腺損傷,其中2 例為病理中發現甲狀旁腺組織,1 例患者術式為雙側腔鏡甲狀腺次全切除,一側術后病理中可見少量甲狀旁腺組織,另1 例行腔鏡甲狀腺腺葉切除術,術后石蠟病理中發現少量甲狀旁腺組織,但此2 例患者術后均未出現臨床低鈣癥狀;另外1 例為年輕女患者,手術方式為雙側甲狀腺全切+雙側中央區淋巴結清掃+雙側甲狀旁腺負顯影術,兩側中央區共清掃10枚淋巴結,左側4 枚,右側6 枚,左側可見1 枚轉移淋巴結,右側未發現轉移淋巴結,術后石蠟病理中未發現甲狀旁腺組織,但發生臨床甲狀旁腺功能減低癥狀,經口服鈣劑及骨化三醇1 個月后,甲狀旁腺功能恢復正常,患者低鈣癥狀消失,考慮與甲狀旁腺一過性缺血有關。切除甲狀腺時,盡量保留腺體背面被膜完整,尤其是甲狀腺下1/3 及中1/3 的后被膜,對保護甲狀旁腺甚為重要[14]。很多術者擔心腔鏡甲狀腺手術不容易保留甲狀旁腺,事實上高清腔鏡具有放大效果,術中可清晰辨別甲狀旁腺,尤其位置相對固定的上位甲狀旁腺[15]。1 例男性患者因術后第3 天引流管自行脫出,導致皮下積液,經反復穿刺抽吸及加壓包扎1周積液完全吸收。本文50%的手術并發癥出現在A組,之后并發癥逐漸減少,10 例后進入平穩期。

綜上所述,學習腔鏡甲狀腺手術具有顯著的學習曲線。胸乳入路腔鏡甲狀腺手術學習曲線至少為10例,若將腔鏡輔助小切口甲狀腺手術計入其中,則學習曲線至少為21 例。