DSA下導絲引出法在困難性鼻膽管口鼻轉換中的臨床研究

高秀珍,陳益清,張誠,何川琦,韓麗君,尤詠梅,葉靜,倪燕麗,楊玉龍

(同濟大學附屬東方醫院 1.消化內科;2.膽石病中心;3 消化內鏡中心,上海 200120)

近年來,內鏡下鼻膽管引流術(endoscopic nosal biliary drainage,ENBD)作為內鏡逆行胰膽管造影術(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)的關鍵技術之一,不僅用于治療急性化膿性膽管炎、梗阻性黃疸和膽漏等疾病,也可用來預防ERCP 術后急性膽管炎和急性胰腺炎[1-5]。鼻膽管口鼻轉換是指將經口腔置入的鼻膽管經鼻孔引出的過程,是實施ENBD 的關鍵步驟[6]。由于體位、解剖、疾病和器械等因素影響,鼻膽管口鼻轉換一次成功率較低,反復的操作增加了咽喉部的刺激,給患者帶來了極大的痛苦,甚至導致ENBD 的失敗。本文針對困難性鼻膽管口鼻轉換患者,采用數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)下導絲引出法進行鼻膽管的口鼻轉換。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年8月-2019年3月同濟大學附屬東方醫院困難性鼻膽管口鼻轉化的患者46 例。其中,男20 例,女26 例;年齡23 ~86 歲,平均56.9 歲。困難性鼻膽管口鼻轉換的定義標準(滿足任一條件即可):尿管未能通過鼻咽腔進入口咽部;非透視下經鼻孔置入尿管≥3 次或透視下經鼻孔置入尿管≥2次,經口腔置入的導絲圈未能將鼻膽管套出;常規鼻膽管口鼻轉化過程中,因嘔吐反射導致鼻膽管移位或脫出。

1.2 方法

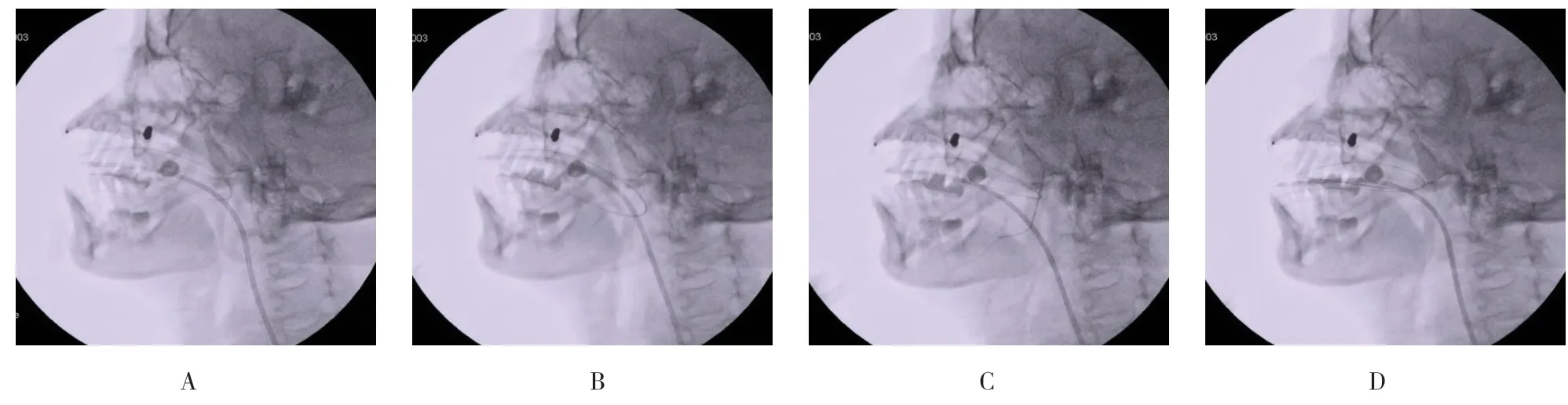

1.2.1 ENBD導絲引導下經十二指腸鏡鉗道置入鼻膽管至肝內膽管指定位置。見圖1。

1.2.2 鼻膽管口鼻轉換前的準備手術廢棄的彎頭斑馬導絲一根(直頭斑馬導絲可通過卷曲和牽拉軟性頭端塑型為彎頭導絲),用鹽水紗布拭去導絲表面的膽汁后留用。

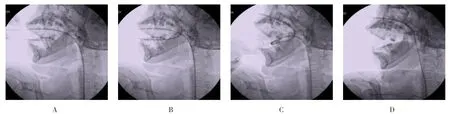

1.2.3 導絲鼻口轉換移動DSA 機器的C 形臂及手術床,使X 線管球位于患者咽喉部正上方。將導絲尾部彎成4 cm×2 cm 的圓圈,在X 線監視下,左手將導絲圈插入口腔,直至接觸到咽喉壁;略微松開導絲,借助導絲自身彈性使其完全占據咽部的腔道;右手將導絲頭端從單側鼻孔置入約20 cm,X 線下確定頭端導絲剛性部分進入尾端導絲圈后,回拉導絲圈改變導絲頭端方向,與此同時,右手向鼻腔內送入導絲,直至導絲頭端可從口中滑出。見圖2。

1.2.4 鼻膽管口鼻轉換當導絲剛性部分滑出口外30 cm 時,經導絲頭端套入鼻膽管,左手捏緊鼻膽管,并向口腔內送入鼻導管,右手同時經鼻腔向外拽導絲,經鼻腔將鼻膽管引出(圖3A 和B)。當口腔外的鼻膽管襻進入口腔時,X 線監視下,緩慢向外拉鼻膽管至口咽部的鼻膽管襻,自然彈開。見圖3C 和D。

1.3 觀察指標

記錄鼻膽管口鼻轉換的總成功率、一次成功率、套取次數、操作時間、患者對刺激的反應程度及不良反應發生率為本研究的觀察指標。患者對刺激的反應程度分為輕、中和重度:輕度(1 分)指患者面部反應平淡,且無躲避表現;中度(2 分)指患者面部表情痛苦,但無躲避表現;重度(3 分)指表情痛苦,且有躲避表現。不良反應包括:惡心、嘔吐和黏膜出血。

圖1 內鏡下鼻膽管引流術Fig.1 Endoscopic nosal biliary drainage

圖2 導絲鼻口轉換Fig.2 Nose-to-mouth conversion of guide wire

圖3 導絲輔助鼻膽管口鼻轉換Fig.3 Nasobiliary duct oronasal conversion assisted by guide wire

2 結果

總成功率100.00%(46/46),一次成功率100.00%(46/46);經鼻腔平均置入導絲(1.33±0.60)次;鼻膽管口鼻轉換平均操作時間(37.72±14.04)s。刺激程度評分(1.43±0.69)分,其中,輕度刺激31 例,中度刺激10 例,重度刺激5 例。不良反應發生率15.22%(7/46),其中,惡心4 例、惡心并嘔吐2 例、惡心并鼻黏膜出血1 例。

3 討論

完整的ENBD 是經十二指腸鏡置入鼻膽管,于膽管內留置鼻膽管并退出十二指腸鏡,最后進行鼻膽管口鼻轉換的過程。無論是傳統的徒手抓取法、卵圓鉗鉗夾法和常用的導絲套取法,還是最新的磁鐵吸引法和鼻導管取出器引出法,經鼻腔成功置入鼻導管至口咽部,是完成鼻膽管口鼻轉換的關鍵步驟[7-9]。目前使用的鼻導管包括:尿管、胃管和帶金屬頭軟管等,大多是由聚乙烯、聚氨酯和硅膠等材質制成的軟質引流管,其表面光滑、質韌、外徑細,具有一定的彈性,一般情況下容易通過鼻咽部進入口咽部[6,10-11]。

臨床上發現,由于麻醉方式、患者心理、咽喉部解剖、體位、鼻導管型號及材質等因素的影響,鼻導管置入過程中,患者惡心及嘔吐反應較大,常出現置管困難或導管卷曲現象。如:非靜脈麻醉下,患者出現緊張或恐懼心理,當鼻咽部受鼻導管刺激時,引起鼻及咽部肌肉收縮,導致置管阻力增加;鼻中隔偏曲、中下鼻甲肥大、肥厚性鼻炎、鼻竇炎、扁桃體或腺樣體肥大者,常常存在鼻腔、腭咽和舌咽狹窄,增加鼻導管進入口咽部的難度;鼻導管過細,導致其支撐力不足,遇到阻力會在鼻咽腔內卷曲;鼻導管過粗、暴力插管或咽部過度敏感,易誘發惡心嘔吐,導致鼻導管在鼻咽腔內卷曲[12-13]。如果反復進出鼻導管會增加患者不適,暴力置入導管可能誘發嘔吐、嗆咳和鼻黏膜出血等并發癥,頻發的嘔吐甚至會引起鼻膽管移位,導致ENBD 失敗[14]。

當發生鼻導管置入困難時,可以通過囑患者平穩呼吸,以松弛鼻咽部肌肉;改變頭部體位,以增加咽喉部空間;選擇合適粗細及軟硬度的鼻導管;還可通過對側鼻腔置入鼻導管等,以降低鼻導管置入的難度,減輕患者的不適感,來增加鼻膽管口鼻轉換的成功率。筆者在前期研究中發現,X 線監視下,采取導絲套取尿管的方法進行鼻膽管口鼻轉換,能了解鼻導管走形、進入咽喉的深度以及是否進入導絲環內等情況,進而降低操作難度,減輕患者不適[15]。本組46 例患者在采取上述方法均失敗的情況下,筆者選擇DSA 下導絲引出法,成功完成了所有患者鼻膽管的口鼻轉換,減輕了患者不適,縮短了鼻膽管口鼻轉換的時間,避免了再次因頻發嘔吐所致的鼻膽管移位發生。

與尿管相比,斑馬導絲更細,頭端為彎曲軟性材質,體部為剛性材質,更容易通過狹窄鼻咽腔進入口咽部,而且彎曲的導絲頭端對鼻咽黏膜的損傷更小。但導絲剛性的體部不能折疊,且彎曲難度亦較大,不像尿管可以被導絲環牽拉成角后拖出,并且導絲表面光滑,使用自制的圈套器難以鎖住[14-15]。為了讓導絲順利通過口咽部并從口腔引出,本文的做法是:當鼻腔中導絲的剛性部分進入導絲環之后,回拉口腔中的導絲環,改變咽喉部導絲環中導絲的方向,同時往鼻腔內不斷置入導絲,導絲頭端即可經口腔輕松滑出。一旦完成導絲的鼻口轉換,即可在導絲引導下輕松置入尿管,再通過尿管引出鼻膽管。由于鼻膽管比尿管等鼻導管更細,能更好地通過鼻咽部狹窄處。與此同時,為了節約成本、簡化操作流程,筆者放棄使用鼻導管,直接將鼻導管套在導絲上,將鼻膽管引出。

本研究采取DSA 下導絲引出法進行鼻膽管口鼻轉換,雖然獲得了100.00%的一次成功率,但仍需注意以下幾點,以防止操作失敗:①外露在口腔外的剛性導絲需超過30 cm;②往口腔內送鼻膽管的同時,需捏緊鼻膽管,使鼻膽管內壁與導絲貼合緊密,防止導絲從引流管內彈出;③從鼻腔內外拉導絲時,應保持導絲與引流管同步移動,防止導絲從鼻膽管內脫出。

綜上所述,ENBD 過程中采取DSA 下導絲引出法,可輕松完成鼻膽管的口鼻轉換,與常規方法相比,該方法操作簡單、一次性成功率高、不適反應較小。雖然增加了患者暴露于X 線的風險,但新型X 線機射線量相對較低,可作為困難性鼻膽管口鼻轉換的重要補充方法。